あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

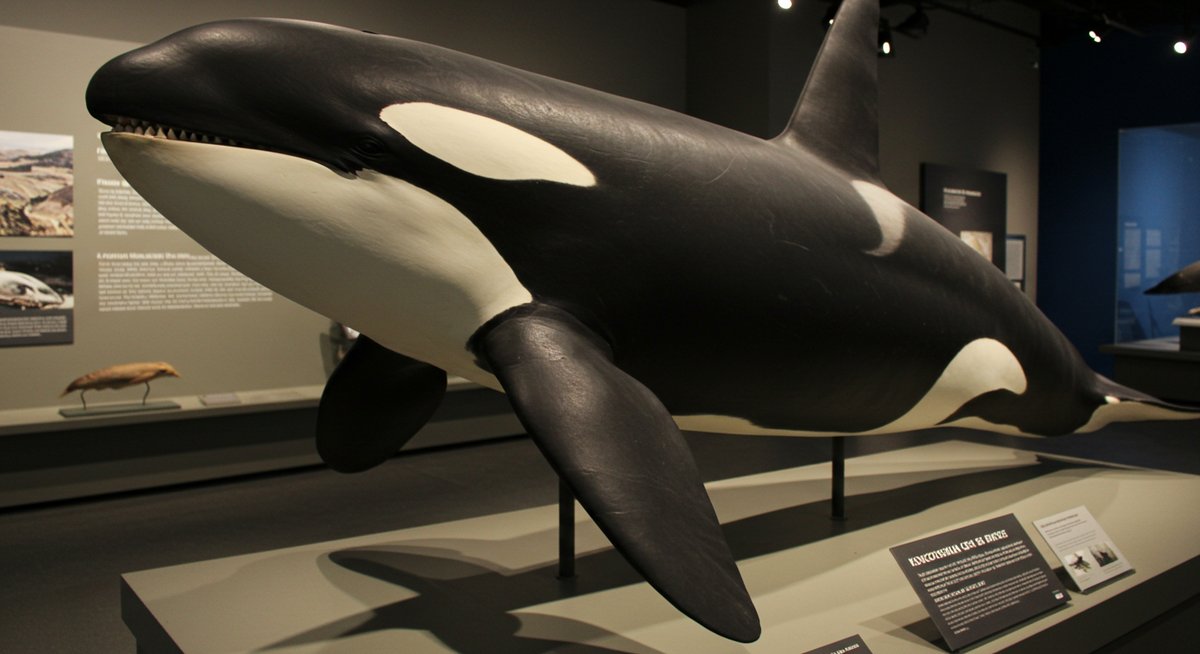

魚に虎の漢字は「鯱」と書き、読みは「しゃち」です。日本語では海の哺乳類シャチや、神社や城の屋根に据えられた装飾「しゃちほこ」を指すときに使います。見た目は魚と虎を組み合わせたような形で、由来や使い分けには歴史的・文化的な背景があります。以下では読み方・漢字の由来・場面別の使い分け・覚え方まで、実用的にわかりやすく整理してご紹介します。

魚に虎の読み方は何か まずは正しい読みをすぐに紹介

魚に虎の漢字は「鯱」と書き、一般的な読み方は「しゃち」です。動物としてのシャチ(英語のorca)を指す場合や、建築装飾としての「しゃちほこ」など、どちらでも「しゃち」が基本の読みになります。

ただし文脈によっては振り仮名を付けて明確にすることが多く、特に子ども向けの文章や観光案内などでは「しゃち(オルカ)」や「しゃちほこ」と補足される場合があります。書き言葉では「鯱」と漢字で示すより、用途に応じてひらがなやカタカナを使うことも一般的です。

地域名や古い文献では別の読みや表記が残ることがありますが、現代日本語で迷ったときは「しゃち」と読むとまず間違いありません。

基本の読みはしゃち

基本の読みは「しゃち」です。日常会話や新聞、ガイドブックなどではこの読みが使われます。発音は短くはっきりしており、小・中学校の国語でも「しゃち」と教えられます。

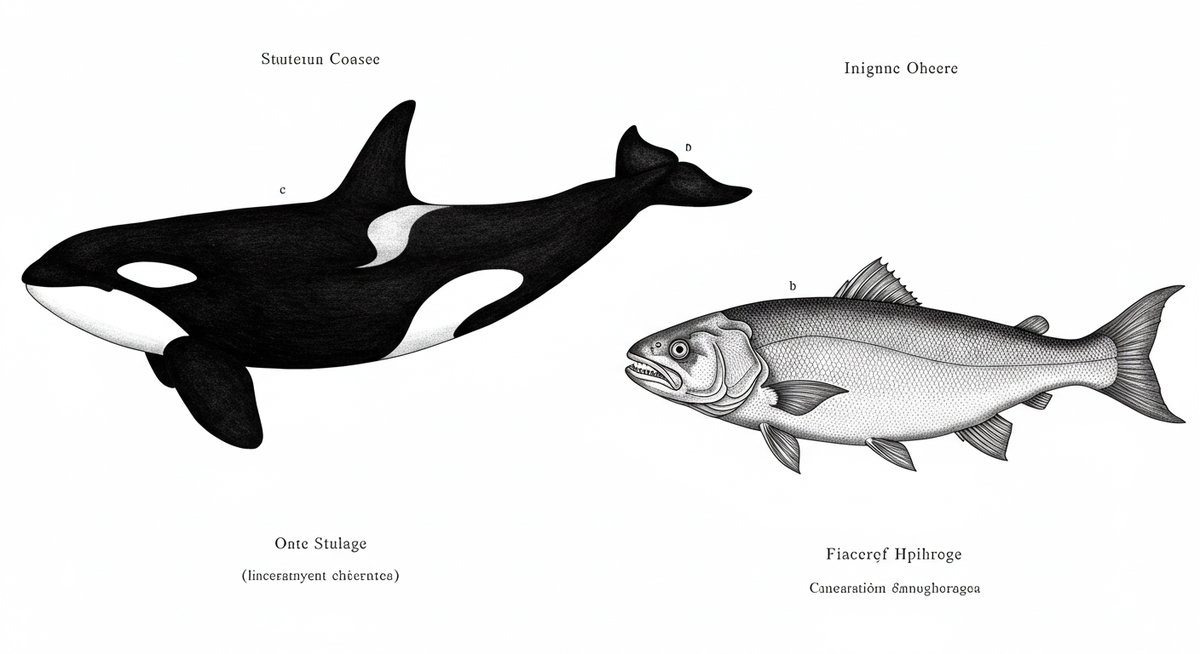

動物としてのシャチ(海洋哺乳類)を指す場合はカタカナで「シャチ」と表記されることが多く、建築の装飾や伝説を語る場合は「しゃちほこ」と続けてひらがなで表されることが目立ちます。どちらも読みは同じなので、意味に応じた表記選びがポイントです。

意味の違いを明確にしたいときは、前後の文章で「海のシャチ」「屋根のしゃちほこ」のように説明を加えると誤解が少なくなります。

漢字は鯱と書く

「鯱」は魚へんに虎を組み合わせた漢字で、合成文字としての形が特徴的です。漢和辞典ではこの字がシャチという動物や装飾を表す漢字として紹介されています。

見た目は魚偏(さかなへん)に「虎」を当てた形で、直感的に「魚と虎」を連想させますが、実際の由来や意味は歴史的な伝承や装飾文化と結び付いています。現代では日常的に使う漢字ではないため、文章ではひらがなやカタカナを用いることが多いです。

漢字入力で「しゃち」と打っても候補に出ない環境があるため、その場合は「しゃちほこ」や「おるか」で代替することができます。

屋根飾りのしゃちほこと同じ漢字が使われる

城や神社の屋根にある逆立ちした魚の像、「しゃちほこ」にも同じ「鯱」の字が使われます。装飾としては魔除けや火除けの意味を込めて取り付けられることが多く、見た目は尾が反り返った独特の形状です。

地域の名城や寺社で目にする機会があり、観光説明や案内板では「しゃちほこ」とひらがな併記されることが多いです。歴史資料や建築の専門書では「鯱」が使われますが、一般向けには「しゃちほこ」の表現のほうが伝わりやすいことが多いです。

装飾としての「しゃちほこ」は、デザインや素材によって印象が変わるため、見分けるポイントとしては尾の反り具合や装飾の細部を確認すると良いでしょう。

よく間違われる読み さかなとら や うおとら

「鯱」を見て直感的に「さかなとら」や「うおとら」と読んでしまう人がいますが、これらは誤りです。魚へんと虎の組み合わせから直訳的に読んでしまうため起こる誤読です。

書籍やSNSで漢字だけが提示されると読み方が分かりにくいため、振り仮名付きで示されることが多くなっています。学術的な表現を避ける場面や観光向けの説明では、単に「しゃち」と書くか、「しゃち(鯱)」のように補足することをおすすめします。

誤読を避けるには、見慣れることが一番です。頻繁に目にする機会を作ると自然と正しい読みが定着します。

英語表記ではシャチはorcaやkiller whaleと表現される

英語ではシャチは主に「orca」と表記され、学術的・一般的な表現として広く使われます。別名として「killer whale」もありますが、観光や保護活動での表現としては「orca」が好まれます。

建築装飾の「しゃちほこ」は英語で説明するときに「roof ornament called shachihoko」などと補足説明を付けることが多いです。直訳では意味が伝わりにくいため、用途や文化的な背景を短く説明することがポイントです。

国際的な文脈では、動物としてのシャチと建築装飾を明確に分ける表記に注意してください。

魚に虎の漢字はどのようにできたか 由来と意味を整理

「鯱」という字の成り立ちは、魚の形に虎の力強さを結びつけた象徴的な組み合わせに由来します。古くから縁起物や魔除けとしての意味があり、屋根飾りや伝説と結びついて広まりました。

この漢字の背景には、海や水辺の生き物への畏敬や、虎の強さを借りた厄除けという文化的な価値観が関係しています。以下では魚へんと虎の組み合わせが示す意味、建築装飾とのつながり、海のシャチとの歴史的交差点、音訓の変遷、古典や辞書での用例の変化について順に整理します。

魚へんと虎の組み合わせが示す意味

魚へんと虎を組み合わせた「鯱」は、海の生き物の姿と虎の威厳を合わせ持つ象徴です。見た目だけでなく、文化的には「水難や火災から守る」という願いが込められていることが多く、装飾や護符としての性格が強い漢字です。

漢字の成り立ちとしては、形声や会意の要素が考えられますが、明確な起源は諸説あります。いずれにせよ、魚と虎という異なるイメージを合わせることで、強さと水の関係を一文字で示す便利さが生まれました。

この組み合わせは視覚的にも印象的で、神話や伝説の中で使われることが多く、民間信仰や建築美術に定着していきました。

しゃちほこ伝説と建築文化のつながり

しゃちほこは城郭や寺社の屋根に据えられる装飾で、形は尾を高く反らせた魚の姿をしています。伝承では、火事を起こすとされる悪霊から守るために置かれたとする説や、海の力を借りる象徴として用いられたという説があります。

建築文化としては、素材や技術の発展とともに銅製や金箔で豪華に飾られることが増え、地域の象徴や権威の表現にも使われました。観光名所の案内や文化財の解説で取り上げられることが多く、日本建築の特色の一つとして知られています。

海の生き物シャチとの歴史的な関係

動物のシャチ(orca)と建築装飾の鯱は、語源や直接的な結びつきが必ずしも一致しているわけではありません。ただし、外見の類似や「強さ・守護」のイメージから同一視されることがあり、時代とともに両者の表記や解釈が交差してきました。

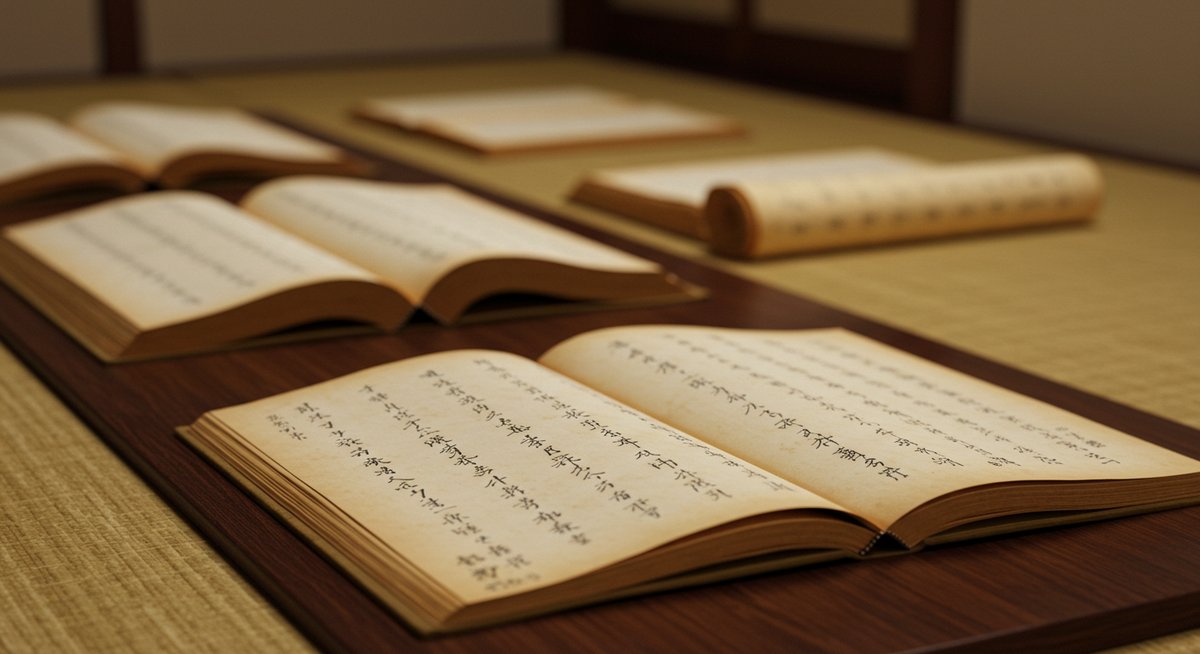

海外の記録や古文書では、海の大型捕食者に関する記述が装飾の由来として引用されることがあります。現代では zoological な分類と文化的装飾は別に扱うのが一般的です。

漢字の音読みと訓読みの変遷

「鯱」は音読み・訓読みの混在や変遷の影響で読みが固定されるまでに時間がかかりました。日本語における音訓の取り入れ方や外来語との関係性が、表記と読み方の変化に影響を与えています。

古典的な文献や地域ごとの呼称差によって読み方が揺れることがあり、近代以降に標準化が進んだ経緯があります。現代では「しゃち」が安定した読みとして定着していますが、辞書や歴史資料では別読みの記録が残る場合があります。

古典や辞書での用例の変化

古典文学や近世の記録には「鯱」に関する記述が見られ、用例は時代とともに変化してきました。古い文献では伝説や建築上の符号として扱われることが多く、近代以降は動物学的記述と混同される場面もあります。

辞書類も時代によって記載が変わり、現代の国語辞典や漢和辞典では「しゃち」「しゃちほこ」といった注記が与えられていることが多いです。研究者向けの注釈では語源や用例の変遷が詳述されることがありますが、一般向けには単純に「鯱=しゃち」と覚えて問題ありません。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

場面別に見る魚に虎の読み方の使い分け

「鯱」の読み方自体は「しゃち」で固定されていますが、場面によって表記や補足のしかたが変わります。文章の種類や対象読者に合わせて、漢字・ひらがな・カタカナを使い分けることが大切です。ここでは動物としての表記、建築装飾での書き方、人名・地名での注意点、新聞や記事の慣例、ふりがなの付け方まで解説します。

動物としてのシャチを指すときの表記方法

海の哺乳類としてのシャチを指す場合、一般的にはカタカナの「シャチ」がよく使われます。動物園や水族館の案内、自然・生態に関する記事ではカタカナ表記のほうが読みやすく、動物名であることが明確になります。

学術的な文脈ではラテン名や英語名(orca)を併記することもありますが、日常的な説明では「シャチ」とするだけで十分です。写真や図版がある場合は見出しでカタカナ表記にして本文で詳細を述べると分かりやすくなります。

建築装飾や伝承でのしゃちほこの書き方

建築装飾を示す場合は「しゃちほこ」とひらがなまたは「鯱(しゃちほこ)」のように漢字と読みを併記することが多いです。観光案内や解説板ではひらがなを使うことで専門用語感を和らげ、訪問者に親しみやすく伝えられます。

文化財や歴史的な文脈で厳密に記述する場合は漢字「鯱」を使用し、その上で読みや意味を補足する形が望ましいです。図や写真と合わせて説明すると理解が深まります。

人名や地名に使われる場合の読み方の注意点

人名や地名に「鯱」が使われる場合、読みは必ずしも「しゃち」に限られません。固有名詞は例外が多いので、公式の表記や案内板で確認することが重要です。

使われる場面ではルビ(ふりがな)をつけるか、注釈で読みを示すのが親切です。書類やウェブで表記する際は、誤読を避けるために最初に読み方を明記すると良いでしょう。

新聞や記事での表記の一般的な慣例

新聞やウェブ記事では、読み手にわかりやすくするために動物として言及する場合は「シャチ」、建築装飾として扱う場合は「しゃちほこ」と使い分けることが一般的です。初出時に漢字と読みを併記する慣例もあり、読者の混乱を避ける配慮がされています。

見出しやキャプションでは簡潔さが求められるため、用途に応じてカタカナ・ひらがなを選ぶ傾向があります。

ふりがなを付けるときの実用的なポイント

ふりがなを付ける際は、特に対象が子どもや日本語学習者、観光客の場合に有効です。まずは全文中で初出のときに「鯱(しゃち)」や「鯱(しゃちほこ)」のように一度だけ併記すれば、その後はひらがなやカタカナで統一して構いません。

電子媒体ではマウスオーバーやツールチップで読みを表示する方法も便利です。紙媒体では注釈やカッコ書きで読み方を示すと親切です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

覚えやすいコツと誤読を避ける方法

「鯱」は見た目で誤読されやすい漢字ですが、いくつかの覚え方やチェックポイントを知っておくと読み間違いが減ります。語呂合わせや視覚的な見分け方、入力時の検索ワザ、教え方の例、クイズ的練習法まで、実用的に覚えやすい方法を紹介します。

語呂合わせで覚える簡単な方法

語呂合わせでは「さかな(魚へん)に虎で、しゃち(四知→しゃち)」のように音の類似を使う方法が便利です。別の覚え方としては「しゃちほこの“しゃち”は屋根でしゃちっと立つ」のように動作をイメージ化する方法もあります。

短いフレーズやリズムに乗せると記憶に残りやすく、子どもにも教えやすいです。何度か声に出して読むことで視覚と聴覚の両方で定着します。

似た漢字と見分けるチェックポイント

似た形の漢字と区別するには、魚へん(さかなへん)があるかどうか、そして右側が虎の形になっているかを確認してください。特に「鯨(くじら)」や「鰐(わに)」など魚へんの漢字と見比べると違いがわかりやすくなります。

右側が虎の要素であることを意識すると、誤読の予防になります。手書きする際は虎の要素を崩さないように書くことが大切です。

漢字入力で候補が出ないときの検索ワザ

漢字入力で候補が出ない場合は「しゃちほこ」「しゃち」「おるか」「シャチ」と入力して変換する方法が確実です。また、部首検索や手書き入力機能を使うと見つけやすくなります。

スマホでは手書き入力やスクリーンショットからOCRで調べる機能が普及しているため、それらを活用するのも便利です。辞書アプリで部首や読みを検索する方法もおすすめです。

子どもや学習者に教えるときの説明例

子どもにはまず絵や写真を見せて「これは海のシャチ」「これは屋根のしゃちほこ」と具体例で示すと理解が早まります。漢字は「魚へん+虎」と分解して説明し、書き取り練習で形に慣れさせるのが効果的です。

短い語呂合わせや歌にして覚えさせると興味を持ちやすくなります。実際に城や博物館を訪れて現物を見せると、記憶が定着しやすくなります。

クイズ形式で記憶を定着させる案

クイズ形式では「鯱の読みは?」「屋根のしゃちほことは何のために置かれた?」といった選択式や○×問題が有効です。視覚的に漢字を見せて読みを答えさせる練習や、写真を見せて表記を当てさせる問題も効果があります。

短時間で繰り返すことで記憶の定着が促されるため、通学時間や休憩時間に取り入れやすいクイズを作ると良いでしょう。

魚に虎の読み方と覚えておくべきこと

最後に押さえておきたいポイントは次の通りです。読みは基本的に「しゃち」で、動物としてはカタカナ「シャチ」、建築装飾や伝承では「しゃちほこ」や漢字「鯱(しゃち)」の表記が使い分けられることが多いです。誤読しやすい漢字なので、初出で読みを示したり、語呂合わせや視覚的なチェックで覚えておくと便利です。

日常的にはカタカナやひらがな表記で問題ありませんが、正式な案内や文化財の説明などでは漢字と読みを併記すると親切です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!