あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

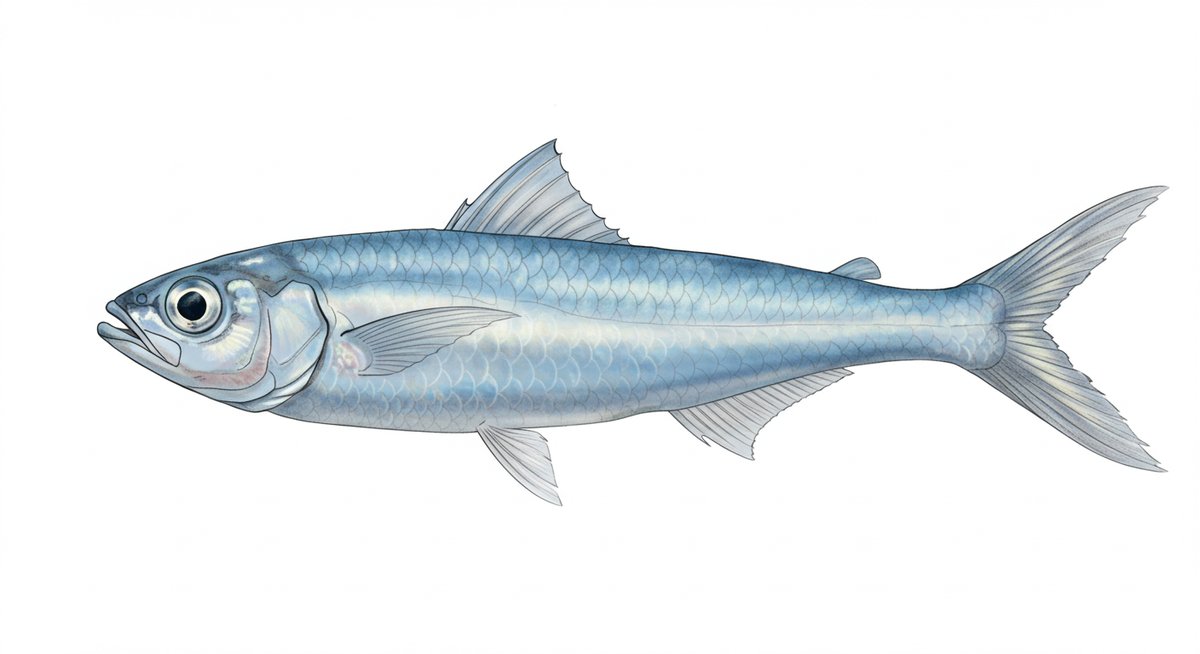

ツムギハゼとはどんな魚か特徴と基本情報

ツムギハゼは、河口や海辺の浅い場所でよく見られる小型の魚です。見た目のユニークさや生態の面白さから、釣りや観察の対象としても親しまれています。

体の形や見た目の特徴

ツムギハゼの体は細長く、全体的にスマートな印象を受けます。体色は灰色や淡い褐色が中心ですが、個体によって斑点模様や薄い縞模様が見られることもあります。口はやや大きめで体の下側についており、特徴的な大きな目が顔立ちにアクセントを与えています。

背びれや尾びれは比較的短く、透明感のある部分も多いです。また、腹びれが吸盤のように変化していて、水底に体を固定しやすい構造になっているのもポイントです。大きさは成魚でも10センチメートル前後に留まり、小さな魚のため手軽に観察しやすいと言えるでしょう。

生息する場所と分布

ツムギハゼは日本各地の河口や干潟、浅い砂地に広く分布しています。特に塩分濃度がやや低い汽水域や、流れの緩やかな場所を好みます。潮が引いた後の水たまりや、岩や石のすき間なども彼らの隠れ場所です。

分布は本州、四国、九州と広範囲にわたり、南の暖かい地域ほど生息数が多い傾向があります。都市部の河口にも適応しやすいため、身近な川や海辺でも見つけることができます。浅い水辺を歩きながら観察するのも楽しみ方のひとつです。

ツムギハゼの生態と行動パターン

ツムギハゼは基本的に群れを作らず、単独または数匹の少人数で行動します。水底を這うように移動し、石や砂のすき間を探しながらエサを探しています。日中は岩陰や水草の間でじっとしていることが多いですが、エサを探すときは活発に動き回ります。

エサは主に小さな虫や甲殻類、水生昆虫の幼虫などを食べます。産卵期にはペアで小さな穴を掘り、そこで卵を産み守る行動が見られます。天敵から身を守るために、素早くすき間へ逃げ込む能力も持っています。

ツムギハゼの毒性と食用に関する注意点

ツムギハゼには特有の毒があるため、食用や取り扱いには一定の注意が必要です。間違って食べてしまうことで健康被害につながることもあるため、知識を持って接することが大切です。

持っている毒の種類とその影響

ツムギハゼの体内には、微量ながら毒素が含まれていることがあります。この毒は主に皮膚や内臓に存在し、摂取すると食中毒の症状を引き起こすことがあります。代表的な症状は吐き気、腹痛、下痢などですが、個人差によって重症化するケースも否定できません。

このような毒の影響は体の大きさや食べた量によって変わるため、特に子どもや体調がすぐれない人は注意が必要です。ツムギハゼを食材として利用する文化はほとんどなく、専門的な知識がなければ食用にすることはおすすめできません。

誤食や中毒の危険性

ツムギハゼを誤って食べてしまうと、食中毒を発症するリスクがあります。調理の段階で毒素を完全に除去するのは難しく、一般家庭での安全な取り扱いは困難です。特に、他の似た魚と間違えて混入してしまうケースがあり、注意が必要です。

過去には、釣った魚をまとめて調理した際にツムギハゼが混じり、中毒を起こしたという報告もあります。安全のため、釣りや観察で見つけた場合は手を洗い、むやみに触らないようにしましょう。

食用や市場流通の実態

ツムギハゼは流通市場にはほとんど出回っていません。食材として利用される例は極めてまれで、主に観察や釣りの対象として親しまれています。地方によっては、昔から地元の人が一時的に食用にしたという話もありますが、現代ではほぼ見られません。

魚市場やスーパーでツムギハゼが並ぶことはまずなく、食用としての安全性も確立されていません。観察や釣りを楽しむ際は、食べる目的ではなく、自然の生態を観察する対象とするのが一般的です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ツムギハゼの飼育や観賞に関するポイント

ツムギハゼはそのユニークな見た目や動きから観賞魚としても楽しめます。飼育にはいくつかのコツがあり、環境やエサ、他の魚との相性を考えることが大切です。

飼育に適した水槽環境

ツムギハゼの飼育には、30〜60リットル程度の中型水槽が適しています。水槽の底には砂や小石を敷き、隠れ家になる石や流木も設置しましょう。水温は20〜28度前後、pHは中性に近い状態が管理しやすいです。

また、ツムギハゼは汽水環境にも適応します。淡水だけでなく、塩分を少し加えた水でも飼育可能です。水質はこまめに管理し、定期的な水換えを行うことで健康状態を保てます。エアレーション(ぶくぶく)やろ過装置もあると安心です。

必要な餌や与え方のコツ

ツムギハゼは雑食性で、小さな水生昆虫や甲殻類、人工飼料などもよく食べます。市販の小型魚用のエサや、冷凍アカムシ、イトミミズなどを与えると良いでしょう。食べ残しを防ぐため、1日2回程度に分けて少量ずつ与えます。

底でエサを探す習性があるため、沈下性のエサを中心に用意するのがおすすめです。活きエサを与えることで、自然に近い行動観察も楽しめます。エサの種類や量を工夫し、健康的な体型を維持できるよう心がけてください。

他の魚や生き物との相性

ツムギハゼは基本的に温和な性格ですが、同じ底もの系の魚や、縄張り意識が強い種類とはトラブルになることがあります。混泳を考える場合は、性格が穏やかで体格差のない魚種を選ぶとよいでしょう。

たとえば、メダカや小型のコイ、エビ類などとは比較的問題なく共存できますが、攻撃的な魚や大型魚との同居は避けるのが安心です。水槽内の隠れ場所を多く作ることで、ストレス軽減にも役立ちます。混泳の際は様子をよく観察し、異変があればすぐに対策をとりましょう。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

ツムギハゼの釣り方や観察を楽しむ方法

ツムギハゼは釣りや観察の対象としても人気があります。自然の中でその姿や行動を楽しむためのポイントについてご紹介します。

釣れる時期や釣り場の選び方

ツムギハゼがよく釣れるのは、春から初秋にかけての暖かい季節です。特に潮の満ち引きが大きい日や、河口付近の浅い場所が狙い目です。干潮時に水たまりができるエリアや、石の多い場所は好ポイントとなります。

釣り場選びの際は、人の出入りが少ない静かな場所や、水が澄んでいるエリアを選ぶと観察もしやすくなります。地域によっては自然保護区域になっている場合もあるため、ルールやマナーを守って楽しみましょう。

釣りの仕掛けやコツ

ツムギハゼ釣りにはシンプルな仕掛けが向いています。小さめの針とオモリ、細めのラインを使い、エサはミミズや小さなエビ、アカムシなどがよく合います。仕掛けを底まで沈め、ゆっくり動かすことでツムギハゼが興味を持ちやすくなります。

釣りの際は、静かにアプローチすることが大切です。驚かせないようにゆっくりと仕掛けを動かし、魚の反応を観察しながら釣ると成功率が高まります。小さな当たりにも素早く反応できるよう、手元に集中しましょう。

観察や写真撮影で楽しむ方法

ツムギハゼは浅い水辺や水たまりで簡単に観察できます。透明度の高い水域では、上からじっくり動きを追うことができ、子どもから大人まで楽しめます。観察には手網や水中眼鏡を使うのもおすすめです。

写真撮影の際は、水面の反射を避けるために順光で撮る、カメラを水面近くに下げるなどの工夫をするとよいでしょう。また、魚を驚かせないよう静かに接近し、自然な姿を記録するのがポイントです。観察後は元の場所に静かに戻しましょう。

まとめ:ツムギハゼの特徴と安全な楽しみ方を知っておこう

ツムギハゼは、身近な水辺に暮らす小さな魚ですが、その特徴や生態、飼育や観察などさまざまな楽しみ方があります。ただし、毒性を持つため、食用には向かず安全な取り扱いが求められます。

観察や釣り、飼育を通して自然環境に親しみながら、ルールやマナーを守ってツムギハゼとのふれあいを楽しんでください。身近な生き物の魅力を発見するきっかけとして、ツムギハゼは多くの人におすすめできる存在です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!