あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ソイの刺身は身が締まって美味しいですが、寄生虫の心配もゼロではありません。ここでは家庭で刺身を食べる前に知っておきたい見た目のチェックポイント、種類ごとの特徴、見つけたときの対処法や予防策をわかりやすくまとめます。難しい専門用語は避け、実践しやすい手順を中心にご案内しますので、安心して刺身を楽しむための参考にしてください。

ソイの刺身に潜む寄生虫、これだけ押さえれば安心

ソイの刺身を食べる前に最低限確認したいポイントを整理します。見た目のチェック、見つけたときの素早い対応、購入時や釣った後の初動、この3点を押さえておけばリスクを大きく下げられます。まずは見た目でわかるサインを覚えましょう。

次に覚えておきたいのは、発見した寄生虫に応じた対処法です。小さな黒い点や白い粒、紐状のものなど、見た目によって対応が変わります。家庭で可能な冷凍や加熱処理の目安も知っておくと安心です。

最後に、購入時や釣果の処理について。内臓を早めに取り除く、冷蔵庫や冷凍庫の使い方、調理器具の洗浄など基本的な習慣を身につければ、交差汚染のリスクも抑えられます。簡単なチェックリストも用意しましたので、ぜひ活用してください。

刺身でまず目視すべきポイント

刺身を切る前に、まず外見をよく観察しましょう。身の色ムラや不自然な斑点、透明感が失われていないかを確認します。光にかざして透かすと、内側に黒や白の小さな点や線が見えることがあります。

次に表面の触感もチェックします。ぬめりや粘りが強すぎないか、強い匂いがしないかを確かめてください。身を切ったときに内臓の周りや筋肉内に小さな動くものがいないかも目で追います。発見したら無理に食べず、次の対処に進みます。

見つけた際はルーペや拡大鏡があると便利です。小さな黒い粒や白い点は肉眼だと見落としやすいので、自然光の下で確認すると判別しやすくなります。普段からこのチェックを習慣にするとリスクを大幅に減らせます。

刺身の身にある黒いゴマや白い粒の即時判断

黒いゴマのような点や白い粒は、寄生虫や寄生虫の卵・嚢胞であることが多いですが、筋や色素沈着の場合もあります。黒い点が複数かつ規則的に並んでいたり、触ると硬い感触なら寄生虫の可能性があります。

白い粒が動く場合は生きた寄生虫の可能性が高く、すぐにその部位を切り取って廃棄してください。動かない場合でも中心部にあるなら安全とは言えません。拡大して内部に白い管状の構造が見えるかどうかで判断を深めてください。

判断に迷うときは、問題のある部位を切り取って残りを処理するか、全体を廃棄する選択肢があります。特に小さい子どもや高齢者、免疫が弱い人がいる場合は慎重に対応してください。

見つけたときの簡単な対処の流れ

寄生虫らしいものを見つけたら、まずその部位を包丁で切り取り、他の身と接触しないようにします。切り取った部分は密封して廃棄してください。次に使った包丁やまな板をすぐに熱湯や漂白剤で消毒します。

残りの身が広範囲に影響を受けている場合は、刺身としては避けて加熱調理へ切り替えるか、全て廃棄する判断をしてください。加熱する場合は中心温度がしっかり上がるように調理し、低温調理(例:低温殺菌)は寄生虫耐性に注意が必要です。

家庭での応急処置としては、発見直後に手を洗い、調理器具を分けて扱うことが重要です。症状(腹痛、嘔吐、下痢など)が出た場合は医療機関に相談してください。

購入時と釣った後にすぐ行うべきこと

購入時は鮮度を重視して、目が澄んでいる、えらが鮮やかな赤色である、匂いがきつくないものを選びます。刺身用と表示されているものは処理済みのことが多いですが、完全に安全とは限りません。購入後はすぐに冷蔵または冷凍してください。

釣った場合は内臓を早めに取り出すことが重要です。内臓に寄生していることが多いため、内臓処理を遅らせると筋肉へ移行するリスクが高まります。処理は清潔な場所で行い、手袋を使うとさらに安全です。

どちらの場合も、移動や保存の際に氷で冷やし、できるだけ早く家庭で処理する習慣をつけてください。処理後はすぐに調理か冷凍して品質を保ちます。

ソイに寄生しやすい虫の種類と見た目での判別法

ソイに寄生する虫は複数種類ありますが、見た目と寄生する場所を押さえれば大まかな判別が可能です。代表的な種類とその特徴を理解して、見つけたときに冷静に判断できるようにしましょう。

それぞれの虫は形や色、寄生部位が異なります。黒い粒や白い点、紐状のものなど外見でおおよそ見分けられます。次の節で主要な寄生虫ごとの見た目と特徴を詳しく説明します。

アニサキスの典型的な形と寄生部位

アニサキスは白い糸状または幼虫状で、長さは数ミリから数センチ程度です。身の筋肉内や内臓周辺に折り畳まれるように潜り込むことが多く、切り口近くで見つかることがあります。

動いている場合はウネウネとした動きが見られ、生きていると見分けやすいです。身に潜り込んでいると透けて見えることがあるため、薄切りにして光に透かすと見つけやすくなります。

アニサキスは加熱や冷凍で死滅しますが、生で食べる場合は内臓処理と冷凍処理の組み合わせが重要です。見つけたら周囲の身もよく確認してください。

黒いゴマに見えるリリアトレマの特徴

リリアトレマ(リリアトレマ類)は小さな黒い粒に見えることがあり、特に筋肉表面や皮下に点在することがあります。形はごま粒のようで動かない場合が多く、触ったときに硬さを感じることがあります。

色は黒〜濃褐色で、集中的に見られる場合は寄生の可能性が高いです。見つけたらその部分を切り取るか、広範囲にあるなら加熱して食べるか廃棄を検討してください。

リリアトレマは小さく目立ちにくいため、ライトで透かす確認が有効です。疑わしい部位は写真で記録しておくと判断しやすくなります。

紐状に見える条虫の見分け方

条虫の幼体は細長い紐状で、場合によっては数十センチになることもあります。筋肉内や体腔に絡みつくように寄生することがあり、切ったときに長い白い線が見えることがあります。

動かないことも多いですが、引っ張ると伸びるような感触があり、明確に紐状に見える場合は条虫の疑いが強いです。条虫の一部が身に残るとリスクがあるため、見つけたらその切片ごと除去し、周囲を十分に確認してください。

条虫は加熱で死滅しますが、生食は避けるべきです。保存中に拡散しないよう処分は密封して行ってください。

白い粒に見えるコリノソーマなどの違い

コリノソーマ類は白い粒や嚢胞状に見えることが多く、筋肉内に点在します。形は丸く小さな斑点のようで、触っても動かない場合が多いです。卵嚢や嚢虫の可能性もあります。

白い粒はカビや脂肪の固まりと誤認されることがありますが、内部に中心核や管状構造が見える場合は寄生虫の可能性が高まります。疑わしい場合はその部位を切り取り、残りを加熱するか廃棄を検討してください。

免疫が弱い人や子どもがいる場合は、安全を優先して廃棄する判断をおすすめします。

寄生虫ごとの人体へのリスクの差

寄生虫による人体リスクは種類によって異なります。アニサキスは消化管で激しい痛みや嘔吐を起こすことがあり、アレルギー反応を引き起こすこともあります。迅速に除去できれば重症化は稀ですが、医療機関での処置が必要になる場合があります。

一方、リリアトレマやコリノソーマ類はヒトへの感染例が少ないものもありますが、完全に無害とは言えません。条虫は一部が体内に残ると長期感染のリスクがあるため注意が必要です。

最も安全なのは見つけたら適切に処理し、症状が出たら速やかに医療機関に相談することです。自己判断に迷う場合は専門家に相談してください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

刺身で食べる前に行う具体的な予防と家庭での処理法

刺身を安全に食べるための具体的な手順を紹介します。内臓処理、冷凍、加熱、調理器具の衛生管理、万一食べてしまったときの対応まで、実践的にまとめます。家庭でできる簡単な対策を日常化しましょう。

まずは釣った直後や購入直後の処理を徹底することが重要です。次に冷凍や加熱の基準を守り、器具の洗浄で交差汚染を防いでください。最後に、体調不良時の医療相談の目安も確認しておくと安心です。

内臓を早めに取り出す理由と正しい手順

内臓は寄生虫の温床になりやすいため、魚を締めたらできるだけ早く内臓を取り出してください。時間が経つと内臓から筋肉へ寄生虫が移行するリスクが高まります。

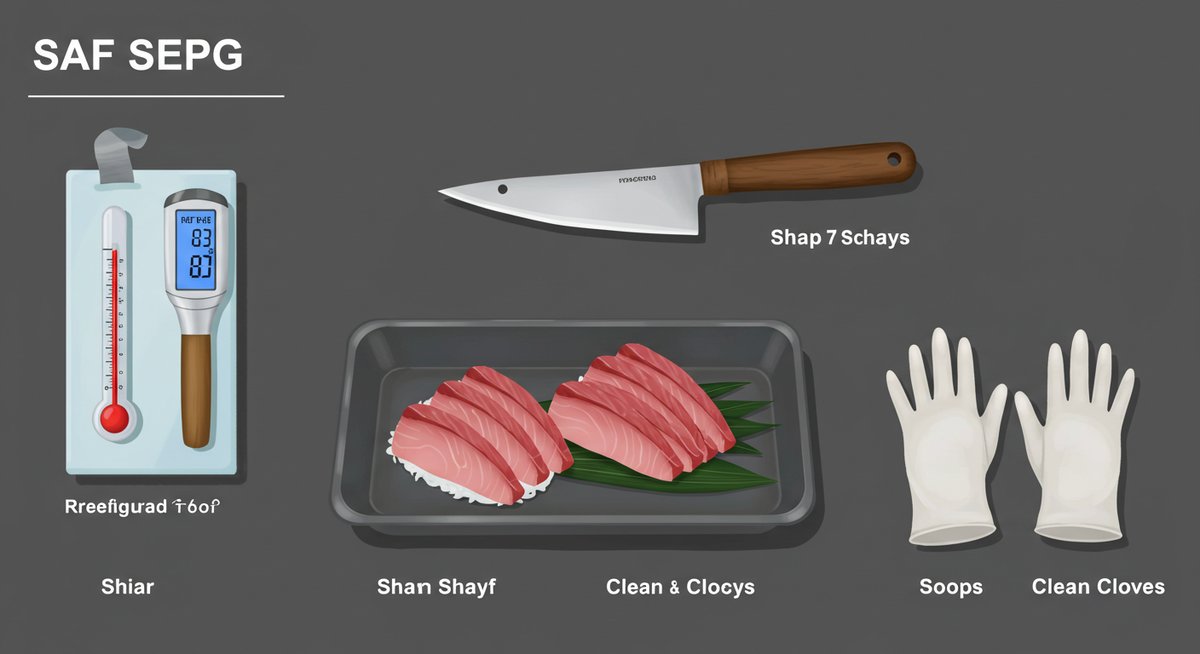

手順は次の通りです。まず清潔な作業台と道具を用意し、手袋を着用します。腹部を切り開き、内臓を慎重に引き出してまとめて廃棄します。内臓を触った手や器具は速やかに洗浄・消毒してください。

切り取り後は流水で血や浮遊物を洗い流し、必要に応じて氷で冷却します。処理が終わったら器具を熱湯や漂白剤で消毒し、作業エリアを清潔に保ってください。

冷凍処理の目安と家庭用冷凍庫での注意点

寄生虫を死滅させるための冷凍基準は、一般的に中心温度で-20℃以下で24時間以上が推奨されることが多いです。ただし家庭用冷凍庫は温度が一定でないことがあるため、同じ効果が得られない場合があります。

家庭で実行する場合は、できるだけ急速に冷凍し、厚みのある切り身は短冊にして薄くすることで中心まで冷える時間を短縮します。冷凍庫の設定温度を確認し、冷凍庫用の温度計を利用すると安心です。

また、解凍は冷蔵庫内でゆっくり行い、一度解凍したものは再冷凍しないようにしてください。安全性を高めたい場合は、刺身用表示のある製品を選ぶのが確実です。

加熱で安全にするための温度と処理方法

寄生虫を安全にするための加熱目安は、中心温度で70℃以上で数分間の加熱が確実です。家庭ではフライパンや鍋で中までしっかり火を通す調理がおすすめです。

刺身向けの薄切りは中心まで加熱しにくいため、焼き物や煮物に切り替えると安全です。オーブンや蒸し器を使う場合も中心温度に注意してください。温度計を使えば確実に中まで火が通ったか確認できます。

低温での調理法(例:ポーチやスロークック)を行う場合は、長時間の加熱であっても中心温度が基準に達しているかを確認してください。

低温調理や酢締めの効果と限界

低温調理(低めの温度で長時間加熱)や酢締めは風味を守りつつ調理する方法ですが、寄生虫の死滅に関しては限界があります。低温調理は温度管理が非常に重要で、中心温度が十分に上がらないと安全とは言えません。

酢締めは酢の酸で表面的に変化を与えますが、寄生虫を確実に不活化できるわけではありません。表面処理だけでは筋肉内部にいる虫には効果が及ばないため、生食の代替手段としては不十分です。

安全に刺身を楽しみたい場合は、冷凍や十分な加熱と組み合わせるか、信頼できる鮮魚店や加工品を利用してください。

調理器具の衛生と交差汚染を防ぐ手順

調理器具の衛生管理は非常に重要です。寄生虫やその卵が他の食品に移らないよう、まな板や包丁は生もの用と加熱用で分けることをおすすめします。使ったらその都度洗剤とお湯でよく洗い、熱湯や漂白剤で消毒してください。

キッチンの作業台やシンクも汚染源になりやすいので、作業後は拭き掃除を行いましょう。手袋を使うと手指汚染のリスクを下げられますが、手袋自体も汚染するため交換と洗浄が必要です。

生魚を扱った後は調理器具を別の場所で保管し、他の食材と接触しないように注意してください。

食べてしまったときの初動と医療機関への相談目安

誤って寄生虫を含む刺身を食べてしまった場合は、すぐに慌てず体調の変化に注意してください。通常、数時間から数日で腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などの消化器症状が現れることがあります。

激しい腹痛や持続する嘔吐、血便、発熱、呼吸困難や発疹などのアレルギー症状が出た場合は、速やかに医療機関を受診してください。アニサキスなどは内視鏡で取り除く必要があることがあります。

軽度の症状でも不安がある場合は、医療機関に相談すると安心です。症状の始まり時間や食べたものの情報を伝えると診断がスムーズになります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

ソイの刺身を安心して楽しむためのチェックリスト

簡単に確認できるチェックリストを用意しました。購入・釣果・調理・保存の各段階でこのリストに沿って行動すれば、リスクをかなり減らせます。印刷して冷蔵庫に貼るなどして日常的に使ってください。

- 見た目:身に異常な斑点、黒点、白い粒、紐状のものがないか確認

- 臭い・触感:強い生臭さや異常なぬめりがないか確認

- 内臓処理:釣ったら早めに内臓を取り出す(購入後も早めに処理)

- 冷凍:可能なら中心温度-20℃以下で24時間以上(家庭用は要注意)

- 加熱:中心温度70℃以上で数分間の加熱を目安にする

- 器具管理:生魚用の器具を分け、使用後は熱湯・漂白で消毒

- 発見時の対応:寄生虫を見つけたら切り取って廃棄、周囲を消毒

- 体調不良時:激しい症状やアレルギー反応があれば医療機関へ

このチェックリストを日常の習慣にすることで、ソイの刺身をより安全に楽しめます。疑問や不安が残る場合は、販売店や専門の相談窓口にも問い合わせてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!