あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

かつおのたたきは香ばしさとさっぱりした味わいで人気の料理ですが、生や半生で食べるため、食中毒や寄生虫、化学物質の心配があるのも事実です。ここでは専門的すぎない言葉で、リスクの種類、具体的な対策、家庭や店舗でできる工夫をわかりやすく解説します。安全に楽しむためのポイントを押さえておきましょう。

かつおのたたきは体に悪いのか安全に食べるための条件

かつおのたたき自体が「悪い」わけではなく、食べ方や管理次第で安全性は大きく変わります。新鮮で適切に処理されたものであれば健康被害のリスクは低く、栄養面のメリットも受けられます。一方で保存が悪い、加熱が不十分、といった条件が重なると食中毒やアレルギー様の反応が起きやすくなります。

安全に食べるための基本条件は次のとおりです。まず購入時に鮮度や表示をチェックすること。次に家庭では冷蔵・冷凍の温度管理を守り、解凍は冷蔵解凍や流水解凍で行うこと。表面だけを短時間炙る「たたき」でも、寄生虫や表面汚染を減らすために外側をしっかり加熱するか、冷凍処理の履歴があるものを選びます。最後に体調や年齢、免疫状態に応じて摂取頻度や火の通し方を調整してください。

リスクはあるが適切な対策で大幅に下げられる

かつおのたたきに伴う主なリスクは、寄生虫(特にアニサキス)、細菌性食中毒、ヒスタミン中毒、そして焦げや重金属による長期的な影響です。これらは条件が整うと発症しますが、適切な対策で発生確率をかなり下げることができます。

調理前の確認や保管方法が非常に重要です。購入直後は冷蔵(4℃以下)または冷凍(-20℃で一定時間)で管理し、開封後は早めに消費しましょう。家庭で炙る場合は表面を十分に加熱して寄生虫や表面細菌を死滅させます。ヒスタミンは腐敗で増えるため、鮮度が落ちる前に食べることが予防になります。もし免疫が低い人や妊婦、小さな子どもが食べるなら、完全に火を通すか加工済みで冷凍履歴が明確な商品を選ぶと安心です。

寄生虫とヒスタミンが即時の注意点になる

寄生虫(アニサキス)やヒスタミン中毒は、かつおのたたきで特に注意すべき即時性のある問題です。アニサキスは生食で体内に入ると数時間から数日で強い腹痛や嘔吐を引き起こします。ヒスタミン中毒は、魚が適切に冷却されないとヒスタミンが増え、頭痛や発疹、発汗などの症状が短時間で出ることがあります。

予防のポイントは、購入時の鮮度確認と冷蔵・冷凍の管理です。冷凍処理(-20℃以下で一定時間)は寄生虫を死滅させる効果がありますし、ヒスタミンは腐敗によって増えるため低温での保存が有効です。飲食店や販売元に冷凍履歴や鮮度管理を確認する習慣をつけると安心度が高まります。

焦げや重金属は長期的リスクにつながる可能性

焦げ(焼き過ぎでできる黒い部分)は、発がん性の懸念がある物質を含むことがあり、頻繁に大量に摂取すると長期的なリスクが考えられます。また、大型の魚や沿岸で獲れた魚は水銀やヒ素などの重金属を蓄積していることがあり、長い期間にわたって高頻度で食べると体内蓄積のリスクが高まります。

対策としては、焼きすぎない、焦げ部分を避けるといった調理の工夫が有効です。重金属については摂取頻度を調整することが重要で、特に妊婦や小さな子どもは摂取量の目安を守るほうが安心です。また、産地やサイズに応じて摂取量を減らすとリスクを下げられます。

購入と調理の小さな工夫で安全度が上がる

日常でできる簡単な工夫が安全性を大きく改善します。まずは信頼できる販売店で、鮮度表示や冷凍履歴が明確な商品を選ぶこと。家庭では、冷蔵庫の温度管理を徹底し、解凍は冷蔵でゆっくり行うか流水解凍を行います。表面を炙る際は強火で短時間に外側だけをしっかり焼くと中は生でも安全度が上がります。

調理器具やまな板は生魚専用に分け、使い終わったら洗浄・消毒する習慣をつけると交差汚染を防げます。体調不良時や免疫力が低い場合は火を通すか摂取を控えると安心です。これらを守るだけでリスクはかなり低くなり、かつおのたたきの美味しさを安心して楽しめます。

生食で起きやすい食中毒と寄生虫の仕組み

生食で起きる問題は、大きく分けて「微生物(細菌やウイルス)による食中毒」と「寄生虫による感染」です。これらは魚の鮮度、保存温度、調理の仕方で発生しやすさが変わります。理解しておくと対策が取りやすくなります。

細菌性のものは主に汚染と増殖がポイントです。表面が汚れていたり、常温で長時間置かれたりすると増えやすくなります。寄生虫は魚の内臓や筋肉に潜むことがあり、加熱や冷凍で死滅させることが可能です。ヒスタミン中毒は細菌の作用で魚の中でアミノ酸が分解されて起きるため、温度管理が最重要です。次に主要項目ごとの仕組みを詳しく説明します。

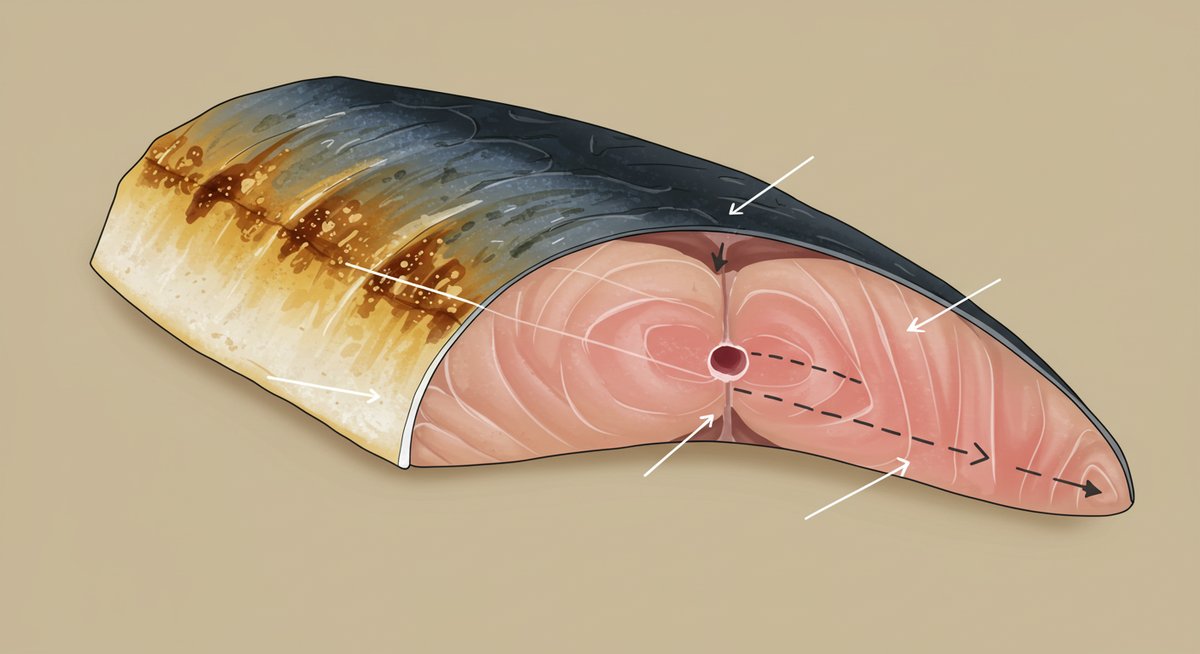

アニサキスはどの部位に存在しやすいか

アニサキスは主に魚の内臓や腹腔に多く見つかりますが、筋肉組織にも移動することがあります。お腹側や腹腔周辺、消化器に近い部位に寄生している例が多いです。また、鮮度が落ちると内臓から筋肉へ移動する可能性が高まるため、内臓処理や鮮度管理が重要になります。

購入後は内臓処理が済んでいるか、販売者に確認するのが安心です。家庭で下処理をする場合は素早く内臓を取り除き、冷却することが大切です。冷凍処理はアニサキスの除去に有効で、-20℃以下で一定時間凍結すると寄生虫は死滅します。炙りで表面を短時間加熱するだけでは筋肉内部の寄生虫を完全に防げない場合があるため、冷凍履歴の確認やしっかりした表面加熱を心がけてください。

アニサキス感染で出やすい典型的な症状

アニサキス感染(アニサキス症)は、魚を食べてから数時間以内に激しい腹痛が起きることが多いのが特徴です。吐き気や嘔吐、下痢、発熱を伴う場合もあります。痛みは刺されたような鋭い痛みで、しばしば救急外来を受診するほど強いことがあります。

症状が出た場合は消化管内で寄生虫が刺さっていることがあるため、放置せず医療機関を受診してください。内視鏡で寄生虫を取り除くことが一般的な治療法です。軽い症状でも不安がある場合は早めの受診が安心ですし、予防としては冷凍処理や加熱、内臓の迅速な除去を行うことが有効です。

ヒスタミン中毒はどうして起きるか

ヒスタミン中毒は、魚に含まれるヒスチジンという成分が、細菌の酵素によってヒスタミンに変わることで起きます。特にマグロやかつお、サバなどの魚で起こりやすく、保存温度が適切でないと細菌が繁殖してヒスタミンが増加します。ヒスタミンは熱に強いため、加熱しても分解されにくく、一度増えたヒスタミンは取り除けません。

症状は摂取後数分から数時間で出ることが多く、顔の紅潮、頭痛、蕁麻疹、下痢、吐き気などアレルギー様の反応が見られます。重症になることは稀ですが、症状が出た場合は医療機関で処置を受けると良いでしょう。予防には低温での速やかな保存と流通過程での温度管理が重要です。

発症リスクを高める保存と加工の条件

発症リスクを高める状況は主に温度管理の不備と時間の経過です。常温やぬるい環境に長時間放置されると細菌が増殖し、ヒスタミンやその他の腐敗物質が増えます。解凍の際に常温放置することもリスクを高めます。

また、内臓を放置したままにすると寄生虫が筋肉に移動することがあり、これも感染リスクを高めます。加工の過程で交差汚染が起きることも問題です。まな板や包丁、手指が汚染された状態で他の食品に触れるとリスクが広がります。これらを避けるために、冷蔵解凍、迅速な下処理、調理器具の専用化と洗浄を徹底してください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

焦げや化学物質がもたらす健康への影響

調理の際にできる焦げや、魚に含まれる重金属などの化学物質は、即時的な食中毒とは異なり、長期的な健康影響につながる可能性があります。頻度や量によっては注意が必要ですが、適切な食習慣でリスクを下げられます。

焦げに含まれる化合物は発がん性や健康被害の懸念があるものも報告されていますが、日常的に少量を時々食べる程度で即座に大きな問題になることは稀です。重金属は体に蓄積する性質があり、特に水銀は神経系に影響を与えるため、妊婦や子どもは摂取量に配慮することが推奨されます。以下で具体的な物質と対策を説明します。

焦げに含まれる問題物質の種類

焦げに含まれる代表的な問題物質として、発がん性が指摘される多環芳香族炭化水素(PAHs)やアミノ酸と糖の反応でできるヘテロサイクリックアミン(HCA)などがあります。これらは高温での焼きや揚げ、焦げた部分で特に多く生成されます。

少量をたまに摂る分にはリスクは比較的小さいとされていますが、頻繁に焦げた食品を大量に食べると長期的リスクが高まる可能性があります。対策としては、焦げを作らない焼き方を工夫する、焦げた部分は取り除くといった調理上の工夫が有効です。

焦げを抑える焼き方の具体策

焦げを抑えるには、強火で長時間焼かない、加熱時間を短くして高温で表面だけをサッと炙る、もしくは低温でじっくり火を通すといった工夫が役立ちます。表面を炙る際は、直火ではなくグリルやコンロの遠火を使って均一に加熱する方法も有効です。

また、マリネ液やオイルを使って焦げ付きにくくする、焼く前に余分な水分を拭き取ってから加熱するなどの準備も有効です。焦げができた場合は黒い部分を取り除き、残りを食べるとリスクを減らせます。

水銀やヒ素など重金属の蓄積リスク

かつおは大型魚に分類され、種類や漁獲地によっては水銀やその他の重金属を蓄積していることがあります。これらは体内に蓄積されやすく、長期間にわたる高頻度の摂取が健康リスクを高める要因です。特に妊婦や胎児、発達期の子どもは感受性が高いため注意が必要です。

リスク管理としては、摂取頻度を週単位で調整する、産地や大きさを確認して過剰な摂取を避けることが有効です。自治体や厚生機関のガイドラインに従い、対象者は特に摂取量を守ると安心です。

摂取頻度と年齢で変わる影響の考え方

重金属や発がん性物質のリスクは量と頻度、そして個人の感受性によって異なります。一般に、成人で適度な頻度(月数回から週1回程度)で楽しむ分には大きな問題になりにくいとされています。

しかし、妊婦、授乳中の母親、幼児は摂取頻度をさらに抑えることが推奨されます。高頻度で食べる習慣がある人や、他の魚介類も多く摂っている人は摂取量の合計を意識して調整してください。バランスの良い食事で魚の摂取を分散することがリスク管理になります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

かつおのたたきの栄養価と食べすぎへの配慮

かつおのたたきは良質なたんぱく質やオメガ-3脂肪酸(DHA・EPA)を含み、低脂肪で栄養価が高い食材です。ただし、栄養価の高さゆえに摂取量や頻度を考えないと特定の物質を過剰に取りがちになることもあります。バランスよく楽しむ意識が大切です。

食事全体で魚介類の摂取量を調整し、他の食品と組み合わせることで栄養を偏らせずに済みます。以下で期待できる効果と、注意すべき点を解説します。

DHAやEPAが期待できる健康効果

かつおにはDHAやEPAが含まれており、これらは血中の中性脂肪を下げる、血管の健康を保つ、脳の働きをサポートするといった効果が期待されます。特に心血管系の健康維持や認知機能のサポートに役立つとされています。

ただし、効果を得るためには継続的な摂取が望まれるため、週に数回程度を目安に食事に取り入れると良いでしょう。他の脂質源とバランスを取りつつ、過剰摂取を避けることが大切です。

高たんぱく低脂質というメリット

かつおは高たんぱくで低脂質のため、筋肉の維持やダイエット中のたんぱく源として優秀です。満腹感も得やすく、カロリー管理にも向いています。調理法によっては塩分や油分が増えるため、調味は控えめにして素材の味を活かすとヘルシーに楽しめます。

タンパク質を多く摂る場合は水分補給やミネラルバランスに注意し、腎機能に問題がある方は医師に相談してください。

プリン体量と痛風リスクの関係

かつおはプリン体を比較的含む魚の一つで、尿酸値が高い方や痛風の既往がある方は摂取量に注意が必要です。プリン体の過剰摂取は血中尿酸の上昇につながり、痛風発作のリスクを高める可能性があります。

対策としては、摂取頻度を控えめにする、同時に水分を多めにとる、アルコール摂取と一緒にしないなどの工夫が有効です。疑いがある場合は医師と相談しながら食事を調整してください。

妊婦や子どもが注意すべき点

妊婦や小さな子どもは重金属の影響を受けやすいため、かつおの摂取頻度を制限することが一般的に推奨されます。特に大きな個体や特定の産地の魚は水銀量が多い場合があるため、ガイドラインに従って摂取量を管理してください。

また、免疫が未熟な子どもは生食に伴う感染リスクが高いため、できるだけ加熱して提供するのが安全です。妊婦も生食を避け、十分に加熱された魚を選ぶと安心です。

店舗購入と家庭調理でできる具体的な安全対策

安全にかつおのたたきを楽しむためには、購入時の確認、保存方法、解凍と調理の手順、さらに高リスク者向けの追加措置を知っておくことが役立ちます。ここでは日常ですぐ実行できる具体策をまとめます。

まず購入時は鮮度表示や加工履歴(冷凍履歴など)を確認し、信頼できる店で買うこと。家庭では冷蔵庫の温度管理を徹底し、解凍は冷蔵か流水で行うこと。調理時は表面をしっかり炙り、器具や手指の衛生に注意してください。高リスクの人は生食を避ける、または販売者に冷凍処理を確認してから購入するとよいでしょう。

購入時に確認すべき鮮度表示と見た目

購入時は以下を確認してください。パックの消費期限や製造日、産地表示、冷凍履歴の有無、そして見た目の鮮度です。身の色は鮮やかな赤みがあり、粘りや異臭がなければ良好と判断できます。内臓処理がされているかも重要なポイントです。

また、販売店の衛生管理や取り扱い方法が明確な店を選ぶと安心です。疑問があれば店員に保存状態や冷凍処理について尋ねてください。情報がはっきりしている商品ほどリスクが低くなります。

冷凍や解凍の正しい扱い方

冷凍保存は寄生虫対策に有効ですが、解凍方法によってはリスクを高めることがあるため注意が必要です。冷凍から解凍する場合は、冷蔵庫内でゆっくり解凍するのが基本です。時間がない場合は袋に入れて流水で解凍してください。常温での解凍は避けること。

解凍後はできるだけ早く調理し、再冷凍は品質と安全の観点から避けるのが望ましいです。解凍時に出る水分は細菌の繁殖源になりやすいので、受け皿で受けるなどして清潔に扱ってください。

表面を炙る手順と確認ポイント

表面を炙る場合は、外側を均一にしっかりと加熱して表面の寄生虫や細菌を減らすことが目的です。ガスコンロの直火で短時間、またはバーナーでサッと炙る方法が一般的です。目安としては表面がきつね色になるまで均一に炙り、焦げすぎないように注意します。

確認ポイントは表面の色ムラがないか、特に腹側や切り身の薄い部分までしっかり加熱されているかを目視で確認することです。炙った後はすぐに切らずに少し落ち着かせると、余熱で内部に熱が伝わり安全性が上がります。

高リスクの人が取る追加の予防策

妊婦、授乳中の方、幼児、高齢者、免疫抑制状態の方は、生食を避けるか完全に火を通したものを選ぶことが最も安全です。どうしてもたたきを食べたい場合は、販売者に-20℃以下での冷凍処理が行われた商品か確認し、加熱処理された加工品を選ぶとよいでしょう。

また、家庭でも調理器具を専用にする、交差汚染を防ぐため別のまな板を使う、手洗いを徹底するなどの追加対策を行ってください。体調不良時は摂取を控えることが無難です。

かつおのたたきを安全に楽しむための簡潔ガイド

かつおのたたきを安全に楽しむには、購入時の鮮度確認、適切な冷蔵・冷凍管理、正しい解凍方法、表面をしっかり炙ること、そして調理器具や手指の衛生を守ることが重要です。妊婦や子ども、免疫が低い人は生食を避けるか十分加熱された商品を選んでください。

また、焦げや重金属の長期リスクを下げるために、焦げ部分は取り除く、摂取頻度を分散する、産地やサイズを確認する習慣をつけると安心です。これらを守れば、かつおのたたきは栄養価も高くおいしい選択肢になります。安全対策を心がけて、無理なく楽しんでください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!