あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

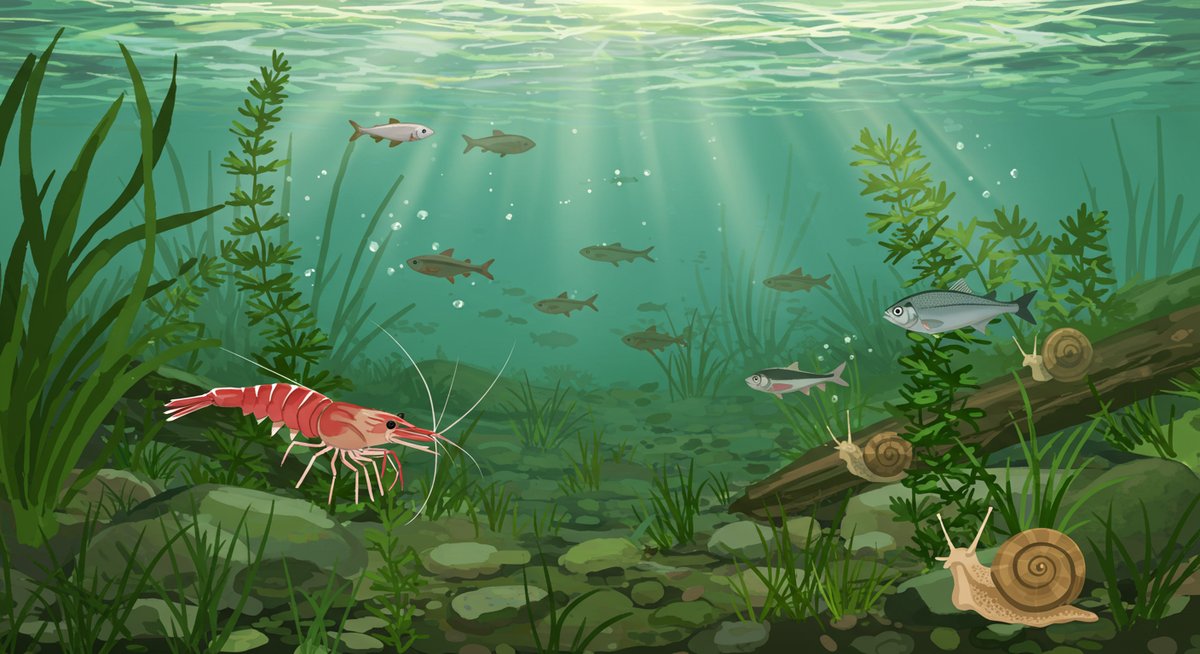

シナヌマエビの基本情報と見分け方

水辺の生き物好きにとって、小さなエビは観察や飼育の楽しみの一つです。シナヌマエビは身近な川や池にも生息しており、見分け方を知るとさらに興味が深まります。

シナヌマエビの主な特徴

シナヌマエビは体長2~4センチほどの小型の淡水エビです。体は透明感があり、ところどころに褐色や灰色の模様が入っています。背中に一本、うっすらと目立つ線が見えるのが特徴的です。また、体型は細長く、腹部がやや丸みを帯びています。

脚は10本あり、特に前脚が太く発達しています。オスとメスの見分け方としては、メスの方がやや大きくなり、お腹に卵を抱える時期もあります。動きは比較的おだやかで、水中の石や水草の陰に隠れていることが多いです。

ミナミヌマエビとの違い

日本の淡水エビの仲間としてよく似た種類にミナミヌマエビがいますが、この2種は見分けが難しいこともあります。分かりやすい違いとして、シナヌマエビの方が体がやや大きく、体色も濃い場合が多いです。

また、シナヌマエビは背中のラインがくっきり見えることが多いのに対し、ミナミヌマエビはラインが不明瞭です。表に違いのポイントをまとめます。

| 種類 | 体長 | 背中のライン |

|---|---|---|

| シナヌマエビ | 2~4cm | はっきり |

| ミナミヌマエビ | 1.5~3cm | 目立たない |

生息している場所

シナヌマエビは日本国内の本州、四国、九州の河川や池、用水路などさまざまな淡水域で見られます。特に流れが緩やかで水草や石がある場所を好みます。都市部の川にも生息しているので、意外と身近な存在です。

ただし、水質の悪化や開発によって数が減っている地域もあります。自然豊かな場所では、石の下や水草の間を注意深く探すと発見できることが多いです。

シナヌマエビの生態と役割

シナヌマエビは川や池の中で、重要な役割を持っています。その生態や、飼育の際に気をつけたいポイントを見ていきましょう。

食性と生活サイクル

シナヌマエビは雑食性で、主に水草についた藻や水底の落ち葉、デトリタス(生き物の分解された残骸)などを食べます。たまに小さな虫や有機物も口にします。こうした食性から、水槽内では掃除屋としても活躍します。

日中はじっとしていることが多く、夜になると活発に動き回ります。繁殖期は春から夏が中心で、メスは卵をお腹に抱え、しばらくして孵化します。寿命は1~2年程度で、環境によって変わることがあります。

水槽での飼育のポイント

シナヌマエビは比較的丈夫ですが、急激な水温変化や水質の悪化には弱いので注意が必要です。水槽で飼育する場合は、以下のポイントを押さえると安心です。

- 水温は18~26℃前後を保つ

- 水質を安定させるために定期的な水換えを行う

- 隠れる場所となる水草や石を設置する

また、エビは水質の悪化に敏感なため、餌の与えすぎには注意してください。ろ過装置を使い、水流が穏やかになるよう工夫すると安心です。

藻類対策としての効果

アクアリウムでシナヌマエビを導入する理由の一つに、藻類(コケ)の対策があります。水草や水槽の壁についた藻類を食べてくれるため、自然なお掃除役として人気です。

ただし、すべての藻類を食べるわけではなく、種類によってはあまり好まない藻もあります。褐色や緑色の柔らかい藻はよく食べますが、硬いコケや黒い藻類には効果が薄い場合があります。藻類の発生を抑えるには、バランスよくエビや魚を組み合わせ、水槽の管理も大切です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

シナヌマエビと外来種問題

在来のシナヌマエビですが、環境変化や外来種との関係がとても重要です。外来種の影響や生態系保全について考えます。

外来種としての影響

シナヌマエビ自体は日本の在来種ですが、地域によっては本来いなかった場所に人為的に持ち込まれ、外来種とみなされることもあります。たとえば、放流やペット用の移動がきっかけで、生態系に影響を及ぼす事例も報告されています。

また、海外由来の外来エビ(アメリカザリガニなど)が持ち込まれることで、シナヌマエビの生息域が狭まる場合もあります。こうした問題は、現地の生態系全体に関わってくるため注意が必要です。

在来種との競合

シナヌマエビが他の在来エビや魚と競合するケースもあります。特に、似た生活環境を持つミナミヌマエビやスジエビとエサや隠れ家を取り合うこともあります。

さらに、外来種が増えると在来種同士のバランスが崩れやすく、シナヌマエビの個体数が減少することもあります。生息地ごとに適切な生物バランスを保つことが大切です。

生態系保全の重要性

シナヌマエビは小さな生き物ですが、川や池の自然環境を維持する役割を持っています。水中の有機物を分解し、食物連鎖の一部を担っているため、数が減ると全体のバランスが崩れやすくなります。

外来種や環境変化の影響を最小限にするには、むやみに生き物を移動させたり、放流したりしないこと、地域ごとの自然環境を大切にすることが重要です。身近な行動から生態系保全につながる意識を持つことが求められます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

シナヌマエビの採集と利用

シナヌマエビは身近な自然観察や水槽飼育の楽しみとして親しまれています。採集方法や扱い方にはいくつかのポイントがあります。

採集に適した時期と方法

シナヌマエビの採集に適しているのは、春から秋にかけての暖かい時期です。この時期は水温が安定し、エビの活動も活発になります。特に、産卵や孵化のシーズンには水草の陰や石の下でエビを見つけやすくなります。

採集方法としては、網(タモ)を使い、水草や石の周りをやさしくすくうのが基本です。水をできるだけ濁らせないように、ゆっくりと動くのがポイントです。採集する際は、他の生き物や自然環境への配慮も大切にしましょう。

採集時に必要な道具

シナヌマエビの採集に便利な道具を紹介します。必要最低限のものがあれば、初心者でも楽しめます。

| 道具 | 用途 | 備考 |

|---|---|---|

| タモ網 | エビをすくう | 目の細かいものがおすすめ |

| バケツ | 採集したエビの一時保管 | 水をたっぷり入れる |

| 小型の容器 | 持ち帰り用 | エアーポンプがあると安心 |

身近な道具で十分に採集が楽しめるため、持ち物は多くなくても大丈夫です。ただし、暑い時期は水温上昇に注意し、短時間で持ち帰るようにしましょう。

再放流や取扱いの注意点

採集したシナヌマエビを持ち帰る場合は、地域や水域によって規制があることもあるので注意が必要です。また、持ち帰ったエビを別の場所に放流するのは、外来種問題や生態系への影響につながるため避けてください。

水槽飼育に移す場合は、徐々に水を合わせる「水合わせ」を行い、急激な環境変化を与えないことがポイントです。観察や飼育後、元の生息地に戻す場合も、他の生き物や水と一緒に持ち込まないように、しっかり確認しましょう。

まとめ:シナヌマエビの生態と人とのかかわりを知って賢く楽しもう

シナヌマエビは、身近な淡水域に生息し独自の生態や役割を持つ小さな生き物です。観察や飼育を通して自然と触れ合う楽しみを感じられますが、採集や管理にはルールやマナーも大切です。

外来種問題や生態系の保全にも目を向けながら、無理のない方法で自然とのかかわりを深めることが、今後もシナヌマエビと人が共存していくためのポイントとなります。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!