あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

エビを飼ったり観察したりすると、ある日突然個体が減って驚くことがあります。理由は多岐にわたり、環境や一緒にいる生き物によって違いますが、対処法を知っておけば被害を減らせます。本記事では、海・淡水・水槽それぞれの捕食者や見分け方、簡単な予防策から具体的なレイアウトや飼育管理まで、すぐに使える実践的な情報をわかりやすくお伝えします。

まず知っておきたいエビを食べる生き物の代表と対処法

エビが狙われる相手は海や淡水、水槽内で違います。捕食者の習性や攻撃タイミングを知ることで、被害を減らす工夫ができます。ここでは代表的な捕食者と、見つけたときや被害を防ぐための基本的な対処法を紹介します。

海ではハタ ウツボ フエダイなどが捕食者になる

海では底や岩礁に住む肉食魚がエビを主な餌にします。ハタ類は岩陰でじっと待ち、動くエビを素早く捕らえます。ウツボは狭い隙間に潜み、夜間に甲殻類を襲います。フエダイは比較的開けた場所で群れを作り、群れでエビを追い回す習性があります。

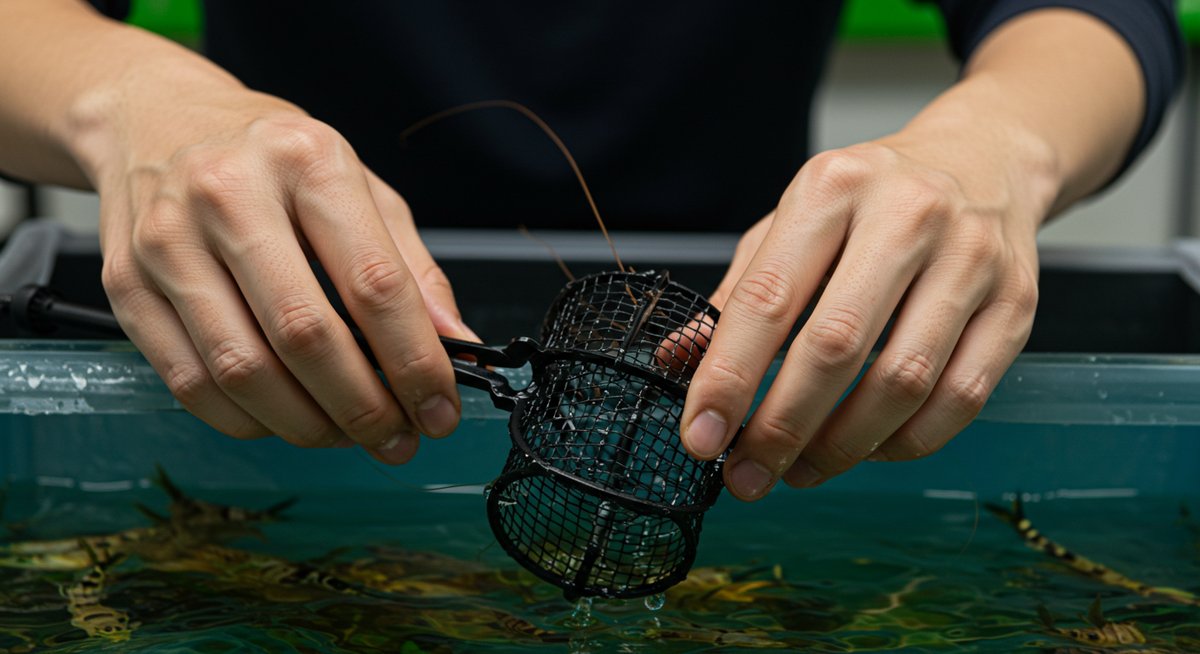

対処法としては、漁場や観察場所での時間帯を避けることが有効です。夜間に活動するウツボ類のいる場所では夜間の観察や採取を控え、岩陰や隙間をよく確認して採取する方法を選びます。また、漁獲時にはトラップや囲いを利用して逃げられないようにすることで捕獲率を上げることができます。ダイビングや観察時は網や手で無理に追い回さないように注意してください。

淡水ではカニ ザリガニや大型魚が脅威

淡水域では同種や近縁の甲殻類、そして大型の肉食魚がエビを捕食します。カニやザリガニは共食い的に小型エビや脱皮直後の個体を襲うことがあり、鋏で引き裂くように食べます。大型のコイ科やシクリッド類は積極的にエビを追い、特に夜間や餌が不足している時に捕食します。

被害を減らすには隔離や網など物理的な仕切りが有効です。水域での採集時は生息環境を観察し、ザリガニやカニの活動が活発な場所からは避けるのが賢明です。飼育下では混泳相手を慎重に選び、サイズ差が大きい魚と一緒にしないようにします。餌を適切に与え、捕食行動を抑えることも重要です。

水槽ではエンゼルフィッシュ ベタ フグに注意

家庭の水槽で特に注意したいのは、見た目はおとなしい魚でもエビを食べる個体がいる点です。エンゼルフィッシュは体格が大きくなるとエビをつまみ食いします。ベタは個体差がありますが好奇心からエビのヒゲや足をつつくことがあります。淡水フグは甲殻類を好むため、エビは格好のターゲットになります。

対処法は混泳相手の性質を事前に調べることです。購入時にショップでの行動を観察し、可能なら小さな試験水槽で相性を確認します。エビを守るための隠れ家やシェルターを水槽に多めに入れること、餌やりの回数と量を適切にすることも効果的です。問題が起きたら速やかに別の水槽に移す判断も必要です。

脱皮直後や稚エビは最も狙われやすい

脱皮直後のエビや稚エビは甲殻が柔らかく、動きも鈍いため捕食されやすい状態です。環境中の捕食者はこうした弱い個体を狙うため、季節や繁殖期に被害が集中することがあります。水質や餌不足で脱皮が失敗するとさらにリスクが高まります。

対処としては脱皮直後に隠れられる場所を用意することが第一です。シェルターや細かい水草、シェルター用の小物を配置し、幼体用の隔離スペースを作ると保護につながります。稚エビ育成用のスポンジフィルターや専用のブリーディングボックスを使うと、安全性が高まります。水質管理をこまめに行い、餌を少量頻回で与えて脱皮と成長を促進してください。

被害の見分け方と初期対応の手順

被害の兆候はエビの欠損、甲羅の破片、食べ残しの部位、または水槽内や採取場所で見られる捕食者の行動などです。脱皮殻が多く散乱している場合は捕食直後の可能性が高く、特定の時間帯に被害が多いかを確認すると原因がわかります。

初期対応はまず安全な場所へ保護することです。飼育下では被害を受けた個体や稚エビを別容器へ避難させ、捕食者の隔離や追放を行います。野外では捕食の激しい場所から移動させるか、採取を一時中止して状況を確認してください。必要に応じて専門家や販売店に相談するのも早期解決につながります。

今すぐできる簡単な予防策

被害を防ぐには日常的な観察と小さな対策が効果的です。水槽なら隠れ家を増やし、餌やりを適切に行い、危険な混泳相手を避けるだけで大幅にリスクを下げられます。野外では捕食者の行動時間を避け、安全な採取方法を選ぶことで被害を減らせます。

具体的には、隠れ家を複数用意する、稚エビ用の隔離容器を持つ、採取時は夜間や岩陰の確認を徹底する、といった方法を習慣にしてください。被害を早く見つけて対応する習慣が最も効果的です。

自然界別に見るエビを食べる生き物の一覧と特徴

生息域ごとにエビを食べる生き物には傾向があります。ここでは海域、淡水、沿岸など自然界別に代表的な捕食者の特徴や行動パターンを整理します。違いを知ることで観察や採取、保全行動がしやすくなります。

海域の魚類 ハタ類 ウツボ フエダイの捕食法

ハタ類は岩礁やサンゴ周辺で待ち伏せし、近づいたエビを素早く吸い込むように捕らえます。動きの遅い個体や夜間に動く種を特に狙います。ウツボは狭い穴に潜み、夜間に出てきて甲殻類を掴みます。噛む力が強く、殻ごと割る場合もあります。フエダイは群れで移動し、群れの連携によってエビを追い立てることが多いです。

これらの魚は視覚や振動に敏感で、光や音、人の接近で行動が変わります。観察や採取では静かに近づき、夜間の行動帯を把握しておくと安全です。漁業や観察での共存には、生息環境を尊重することが重要です。

淡水の捕食者 大型淡水魚 カニの狩り方

淡水の大型魚は底層で餌を探し、動く物体を追いかけて捕らえます。シクリッドや大型コイ類は視覚で判断し、口で掴んで食べることが多いです。カニやザリガニは鋏で掴み、引き裂くようにして食べます。隠れ場所が少ない環境だと被害が増えます。

河川や湖沼で採取する場合は、捕食者の生息状況を観察し、時には別の採取地点を選ぶのが賢明です。飼育では水槽底に隠れ家を作ること、採餌時間をずらすことが効果的です。

甲殻類が行う共食いや捕食の場面

同種や近縁種による共食いはよく起こります。特に資源が限られる環境や成長段階が異なる個体が混在する場合、強い個体が弱い個体を捕食します。脱皮直後の個体は狙われやすく、隙間に入り込んで捕食する行動が見られます。

飼育下ではサイズ別に分ける、餌を十分に与える、隠れ場を増やすことで共食いを予防できます。野外観察時は個体の密度が高すぎる場所を避け、自然のバランスを崩さないように注意してください。

タコやイカの巻き込み捕食と食べ方

タコやイカは触手や吸盤でエビを捕らえ、口器で甲羅をこじ開けたり吸引して中身を吸うことがあります。タコは高い知能で罠を仕掛けたり、岩の隙間から器用に引き出すことが得意です。夜間活動が中心のため、夜間の採取や観察では注意が必要です。

こうした軟体動物のいる海域では、エビは岩陰や砂に潜って隠れることが多く、観察する側も静かに行動することが大切です。繁殖期にタコが狩りを強化する場合もあるため、状況に応じて採取を避ける判断をしてください。

沿岸の鳥や海獣による捕食例

干潮時の干潟や浅瀬では、カモメやウミネコ、その他の水鳥がエビを捕食します。鳥は視覚で捉え、素早くついばむように捕ります。アザラシやトドなどの海獣も沿岸でエビを捕食することがあり、特に浅瀬に潜むエビは狙われやすくなります。

こうした外敵から守るには、干潮時の採取を避ける、繁殖地周辺の立ち入りを控えるなどの配慮が必要です。自然の生態系との共存を念頭に行動してください。

人間の漁獲がエビ個体群へ与える影響

人間による過剰な漁獲はエビ個体群のバランスを崩し、結果的に捕食者の行動やエビの生態にも影響を及ぼします。捕獲圧が高まると個体数が減り、繁殖成功率が低下する場合があります。また、棲みかの破壊や汚染もエビに悪影響を与えます。

持続可能な漁業や採集方法を選び、漁獲規制や保護区域を守ることが長期的な解決につながります。個人レベルでも採取量を抑える、適切な道具を使うなどの配慮が大切です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

水槽環境でエビを食べる生き物と混泳の注意点

家庭の水槽は見た目より複雑で、混泳の相性が結果を左右します。魚種の性格やサイズ差、隠れ家の有無でエビの生存率が大きく変わります。ここでは混泳時に特に注意すべきポイントを具体的に解説します。

大型シクリッドや肉食性熱帯魚のリスク

大型シクリッドや肉食性の熱帯魚は成長するとエビを餌と見なすことが多いです。攻撃的で縄張り意識が強い魚もおり、エビを追い回してストレスや直接的な捕食につながります。特に成魚や繁殖期のオスは攻撃性が高まります。

対策としては同居させないことが最も確実です。どうしても混泳する場合は、大型魚用の隔離スペースを用意する、エビの避難用シェルターを大量に設置する、成長段階で別けるなど工夫が必要です。

ベタや淡水フグがエビを攻撃するケース

ベタは個体差が大きく、穏やかな個体もいれば攻撃的な個体もいます。ヒゲや動く小さなものに執着してつつくことがあるため、稚エビや脱皮直後の個体は危険にさらされます。淡水フグは甲殻類を好むため、混泳は避けるべきです。

混泳を考えるときは、まずショップで個体の性格を観察し、小さなテスト環境で様子を見ると安心です。エビに十分な隠れ場を用意し、給餌をこまめに行うことで攻撃頻度を下げられます。

プレコや底物の餌取り行動と危険性

プレコや一部の底生魚は餌をめぐってエビと競合することがあります。大きなプレコは誤ってエビを噛んだり、突っついて傷つけることがあります。また、底掃除行動で稚エビや脱皮殻を暴き出してしまう場合もあります。

対策は底材の工夫や隠れ家の配置、餌の種類と与え方を工夫することです。プレコ向けの餌を与えるタイミングを分けるなどの小さな配慮で衝突を減らせます。

他の甲殻類や貝の競合と捕食関係

複数の甲殻類を同じ水槽に入れると、共食いや餌の取り合いが発生します。大型のエビや甲殻類は小型エビを捕食することがあるため、同種でもサイズ差が大きい個体は分けるべきです。貝類は直接捕食は少ないものの、環境や餌を競うことで間接的にリスクを高めます。

混泳の基本はサイズと性格の一致を優先することです。どうしても混ぜる場合は観察を頻繁に行い、問題があれば迅速に隔離してください。

稚エビ保護のための混泳ルール

稚エビを守るためのルールは単純です。まず稚エビは別の隔離容器やブリーディングボックスで育てることが最も安全です。次に、親水槽に入れる場合は捕食性の低い小型魚のみを選び、隠れ家を十分に用意します。

段階的に慣らすために、最初は短時間だけ同居させるなどして様子を見ます。稚エビが一定の大きさになるまでは混泳を避けるのが安全です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

エビを守るためのレイアウトと飼育管理の具体法

エビの生存率はレイアウトと日常管理で大きく左右されます。適切な隠れ家、植物、給餌法、混泳管理、脱皮時のケアを組み合わせることで被害を大幅に減らせます。ここでは具体的な方法を紹介します。

隠れ家 シェルターの種類と配置方法

隠れ家は砂利の下、小型の洞窟、貝殻、空洞の流木、プラスチック製シェルターなどが有効です。配置は水槽内に複数点置き、逃げ場が作れるよう高低差をつけると良いでしょう。入口を小さくするタイプは大型魚の侵入を防げます。

シェルターは稚エビ用と成体用に分けると効率的です。密集して置きすぎると逆に死角が増えて観察が難しくなるため、適度な間隔を保ちつつ配置してください。

水草や流木で安全なゾーンを作るコツ

水草はエビの隠れ場兼餌となることが多く、モス類や細かい葉を持つ植物が特に良いです。流木や石組みで迷路状の通路を作ると捕食者が追いにくくなります。根元や隙間に餌が溜まることで稚エビの食料にもなります。

光量や水質に合わせて育てやすい水草を選び、定期的にトリミングして過密にならないよう管理してください。

給餌方法の工夫で捕食行動を減らす

捕食は空腹が原因になることもあります。餌は少量を頻回に与え、エビ用と魚用の餌を分けると競合を減らせます。沈下性の餌はエビが取りにくい場合があるため、エビ用のペレットや溶けやすい餌を選ぶと良いです。

餌やりの時間を分散させることで、特定の個体が餌を独占するのを防げます。餌が残りすぎると水質悪化の原因になるため、与える量は注意してください。

混泳相手の選び方と段階的な導入

混泳相手はまず性格が穏やかな小型種を選び、サイズ差が小さいものに限定します。導入は隔離ケースで数日間様子を見る、短時間だけ水槽に慣らすなど段階的に行うとトラブルを早期に発見できます。

また、初めから多数の隠れ家を用意してエビが逃げられる環境を作り、導入後は観察を増やして好ましくない行動があれば即時対処してください。

脱皮管理 病気予防と早期発見のポイント

脱皮前後のエビは特に注意が必要です。水質を安定させ、ミネラルやカルシウムを含む餌や補助剤を与えることで脱皮の成功率が上がります。脱皮失敗や傷を見つけたら速やかに隔離して治療を行います。

病気予防には水換えの適正化、ろ過の維持、過密を避けることが重要です。定期的に個体観察を行い、異常があれば写真を撮って専門家に相談すると対応が早くなります。

観察と飼育にすぐ使えるエビ被害対策チェックリスト

以下のチェックリストを日常管理や採集前後に使ってください。簡単に確認できる項目を並べていますので、習慣化すると被害をぐっと減らせます。

- 隠れ家は十分にあるか(複数・高低差をつけて配置)

- 稚エビ用の隔離容器やブリーディングボックスが用意されているか

- 混泳相手の性格とサイズを確認しているか

- 給餌は少量頻回でエビ向けの餌を与えているか

- 水質(pH・アンモニア・亜硝酸・硝酸塩)を定期的に測定しているか

- 脱皮直後の個体がすぐ隠れられる場所があるか

- 捕食者の活動時間帯を把握しているか(採取時は避ける)

- 異常があれば写真を撮り、ショップや専門家に相談する準備があるか

以上のチェックを定期的に行うことで、エビの被害を未然に防ぎ、安心して観察や飼育を続けられます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!