あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

死滅回遊魚とはどんな魚か特徴や生態を解説

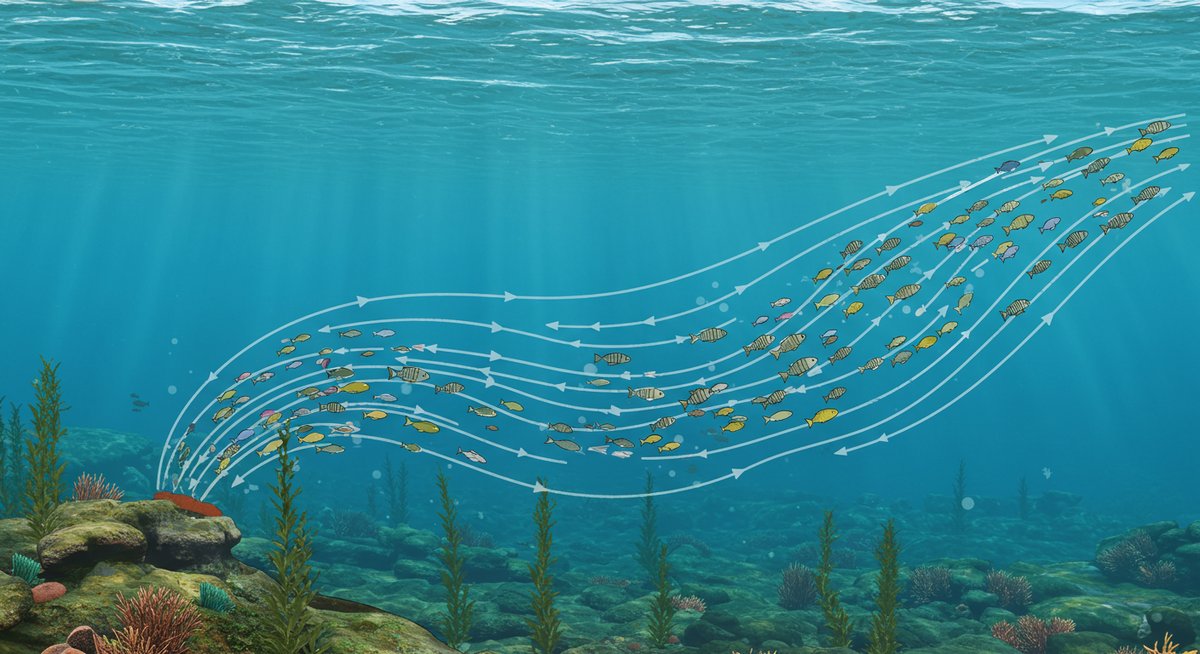

海水温の変化や海流によって、普段は見かけない南の魚が日本近海に現れることがあります。これらの魚は「死滅回遊魚」と呼ばれ、私たちの身近な海にも訪れる存在です。

死滅回遊魚の基本的な定義と由来

死滅回遊魚とは、暖かい海域で生まれた魚が、季節の海流に乗って北上し、本来の生息環境とは異なる場所にたどり着いたものを指します。日本では、主に南から流れてくる黒潮などの暖流に乗ってやってきますが、秋から冬にかけて水温が低下すると、新しい環境に適応できず多くが死んでしまうことから、このような名前がつけられました。

この現象は、成魚になる前の幼魚や稚魚でよく見られます。彼らは本来の生活環境では成長していくはずですが、慣れない低水温や食物の違いで生き延びるのが難しくなります。死滅回遊魚の存在は、季節ごとの海の変化や日本近海の多様性を知るきっかけにもなっています。

季節による分布の変化と発見しやすい時期

死滅回遊魚は、主に夏から秋にかけて日本の沿岸や磯で見られることが多いです。この季節は、暖流が勢いを増し、南方からさまざまな魚が流れてくるためです。

発見しやすい場所は、海水浴場や磯、港などの比較的浅い場所で、サンゴ礁や岩場があるとより多く観察できます。特に水温が高い8月から10月は、色鮮やかな魚たちが増えるため、シュノーケリングなどでも出会うチャンスが広がります。冬に向かうにつれて、水温が下がり始めると姿を見せなくなっていきます。

他の魚と異なる死滅回遊魚の特徴

死滅回遊魚には、色が鮮やかで形も個性的な種類が多いのが特徴です。南国らしいカラフルな外見を持つ魚が多く、観賞魚として人気のある種類も流れ着きます。例えば、クマノミやチョウチョウウオなどは水族館でもよく見かけます。

また、死滅回遊魚は本来の環境に戻れないため、春先まで生き延びることが難しいです。そのため、自然界で大きく成長した個体を見る機会は少なく、幼魚の状態で発見されることが一般的です。こうした特徴は、地域の生態系や漁業にも影響を与えることがあります。

死滅回遊魚が生まれる理由と海流の影響

死滅回遊魚が発生する背景には、海流や風、天候など自然の大きな動きが関係しています。これらの要因は毎年異なり、魚たちの分布にも変化をもたらします。

主な発生原因となる海流や台風の役割

死滅回遊魚の主な発生原因は、黒潮や対馬海流などの暖かい海流の影響です。これらの海流は、南方の暖かい海で生まれた魚の卵や稚魚を、季節とともに北上させます。特に夏場は海流の勢いが強まり、多くの幼魚が日本近海に流されやすくなります。

台風や強風も、海の水を大きくかき混ぜる働きをします。その結果、普段は行きつかない場所まで魚が運ばれたり、意外な種類の魚が沿岸で発見されたりすることがあります。こうした自然現象が、毎年異なる死滅回遊魚の分布を生み出しています。

死滅回遊魚が日本近海に現れるメカニズム

死滅回遊魚が日本近海に現れるメカニズムは、特に黒潮の流れと関係しています。黒潮はフィリピン付近から日本列島沿いに北上する暖流で、年間を通じて多くの魚の移動に影響を与えています。春から夏にかけて黒潮の勢いが増すと、その流れに乗って南方から卵や稚魚が運ばれてきます。

これらの稚魚は、流れ着いた先で一時的に生活しますが、秋以降は水温が急激に低下します。そのため、多くの個体は越冬できずに命を落とすことになります。一方、ごく少数の魚は温排水や温泉の流れ込みがある場所で冬を越す場合もありますが、これは珍しい事例です。

温暖化や気候変動が与える影響

地球温暖化や気候変動は、海の環境にも変化をもたらしています。近年では、黒潮の流れが強まったり、北上したりする傾向があり、それによって死滅回遊魚が現れる地域や種類が増加しています。

また、平均水温が上がることで、以前は見られなかった魚が新たな土地に定着する事例も出てきました。これまで一時的に姿を見せていた魚が、定着して繁殖する可能性も高まっています。こうした変化は、私たちの暮らしや水産業にも影響を与えるため、今後の動向が注目されています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

代表的な死滅回遊魚と意外な種類

日本近海に現れる死滅回遊魚には、よく知られた魚から珍しい種類までさまざまです。色鮮やかな魚は海辺での発見も多く、釣りや観賞魚としても親しまれています。

黒潮などで流される有名な魚種

代表的な死滅回遊魚には、黒潮に乗ってやってくる南方系の魚が多くいます。たとえば、チョウチョウウオやスズメダイの仲間はカラフルな外見が特徴で、磯や浅瀬で発見されることがよくあります。

下記は日本近海でよく見られる代表的な死滅回遊魚の例です。

| 魚の名前 | 主な特徴 | 見られる場所 |

|---|---|---|

| チョウチョウウオ | 黄色や黒の模様が美しい | 沿岸の岩場や磯 |

| ミツボシクロスズメダイ | 黒地に白い斑点が特徴 | サンゴ礁や港の岸壁 |

| ハタタテダイ | 背びれが長く目立つ | 水深の浅い磯 |

これらの魚は、夏から秋の海水浴シーズンに沿岸で見つかることが多く、その美しさから観賞の対象にもなっています。

クマノミやチョウチョウウオなど身近な例

クマノミやチョウチョウウオは、アニメや水族館でよく知られている魚ですが、自然の海で見かける機会は意外と限られています。しかし、死滅回遊魚として夏の日本沿岸に現れることがあり、特に子どもたちに人気があります。

クマノミはイソギンチャクとともに生活することで知られ、日本でも温かい時期には浅瀬で観察できることがあります。チョウチョウウオは、鮮やかな体色と優雅な泳ぎが特徴で、観賞魚としても人気です。ただし、どちらも冬を越すのが難しいため、一時的なゲストとして日本の海を彩っています。

意外と知られていない大型魚や珍魚

死滅回遊魚の中には、一般的にはあまり知られていない大型魚や珍しい種類も含まれます。たとえば、アジやカマスの仲間など、通常は暖かい海に生息している魚が日本沿岸で見つかることがあります。

また、ウツボの仲間やタカノハダイなど、見た目が特徴的な魚が現れることもあります。これらの魚は、沿岸の釣り人やダイバーの間で話題になることも多く、時には地域の生態系に新たな変化をもたらす存在です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

死滅回遊魚と養殖や水産業への影響

色鮮やかで個性的な死滅回遊魚たちは、水産業や養殖、観賞魚としての需要にも影響を与えています。近年、持続可能な利用や生態系への関心も高まっています。

養殖業での取り組みや課題

死滅回遊魚の中には、観賞魚や一部の高級魚としての需要から、養殖に挑戦されている種類もあります。クマノミやチョウチョウウオは水族館やペットショップで人気があるため、人工繁殖や養殖が行われています。

一方で、死滅回遊魚は本来温暖な環境で育つため、水温や餌の管理が難しいという課題もあります。特に日本の冬は水温が下がるため、安定した養殖環境を整えるコストや技術が求められます。これらの課題に取り組みながら、持続可能なビジネスへの発展が模索されています。

生態系や釣り・観賞魚としての役割

死滅回遊魚は、地域の生態系に一時的な多様性をもたらします。普段は見られない南方系の魚が沿岸に現れることで、他の魚や生物との関係に変化が生じることもあります。

また、釣りや観賞魚としての人気も高く、子どもから大人まで多くの人が夏の海で珍しい魚を探して楽しんでいます。しかし、外来種が定着しないよう、生態系への配慮も重要となっています。観賞魚として採取する際も、自然環境や個体数への影響を考える必要があります。

今後の展望と持続可能な利用

死滅回遊魚をめぐる環境は年々変化しており、温暖化の影響で今後ますます多様な魚が日本近海に現れる可能性があります。そのため、持続可能な利用や保護の取り組みが求められています。

養殖や観賞魚ビジネスだけでなく、地域の自然観察イベントや教育活動でも活用されることが増えています。今後は、科学的な知見と自然保護のバランスを取りながら、死滅回遊魚の魅力を活かしたさまざまな取り組みが期待されています。

まとめ:死滅回遊魚が私たちに教えてくれる海の変化と未来

死滅回遊魚は、海の環境や気候の変化を身近に感じさせてくれる存在です。彼らの出現は一時的なものですが、海流や気候、私たちの暮らしとのつながりを考えるきっかけにもなります。

今後も海の多様性を守りながら、死滅回遊魚とのふれあいを楽しみ、持続可能な利用を目指すことが大切です。身近な海で見かける魚たちの小さな変化が、私たちの未来や環境への意識を広げてくれるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!