あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

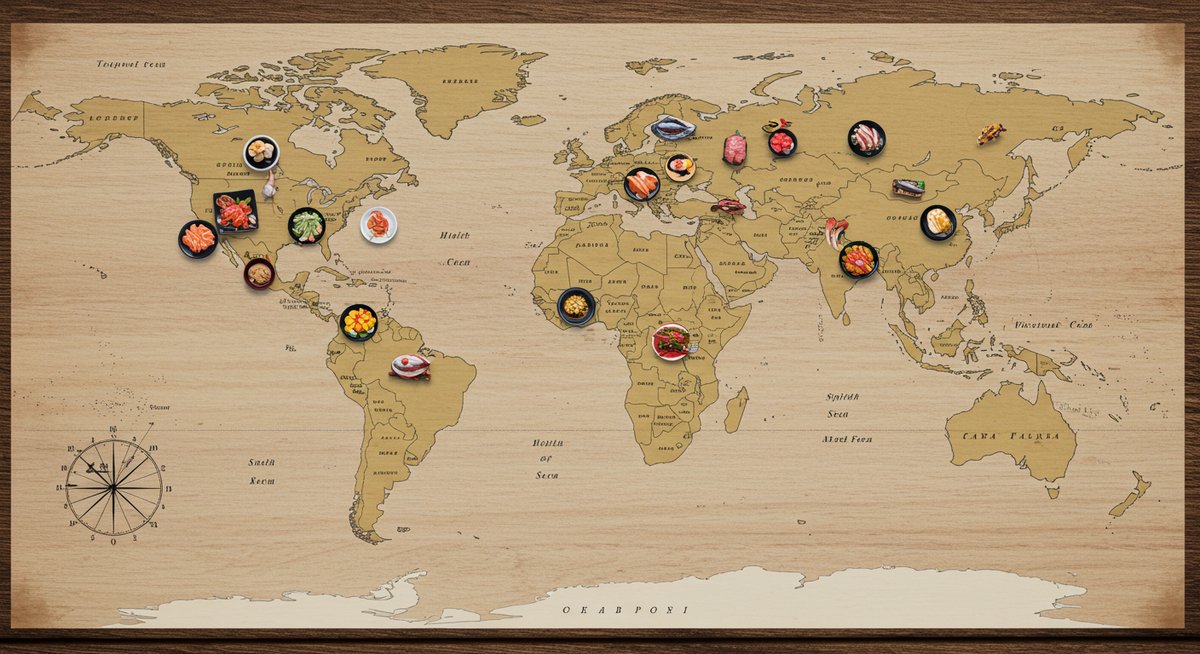

生魚を食べる国と世界の食文化の違い

生魚を食べる習慣は国や地域によってさまざまです。日本だけでなく、世界各地に独自の生魚料理や食べ方があります。

日本の生魚食文化とその背景

日本では、寿司や刺身が日常的に楽しまれており、新鮮な魚介類をそのまま味わう文化が根付いています。四方を海に囲まれているという地理的な要素や、豊富な漁場があるため、魚が手軽に手に入ることが背景にあります。

また、日本独自の保存・衛生技術の発展も大きな要因です。冷蔵技術の発達以前から、魚を酢や塩でしめる方法が工夫されてきました。現在では、スーパーや飲食店で手軽に生魚を楽しむことができ、季節ごとに旬の魚介を味わう楽しみも広がっています。

韓国中国などアジア諸国の生魚料理

韓国や中国にも生魚料理が存在しますが、日本ほど日常的ではありません。韓国では「フェ」と呼ばれる生魚料理があり、新鮮な白身魚を薄切りにして唐辛子や酢味噌などの辛い調味料とともに食べます。この食べ方は韓国ならではの特徴といえます。

一方、中国では沿岸部を中心に生魚を味わう文化があります。広東省や台湾では、魚をさっと湯通ししてから食べる「白灼魚」や、醤油やごま油と合わせた生魚料理が見られます。ただし、生魚を食べる習慣は限られた地域にとどまり、多くは火を通すのが一般的です。

ヨーロッパアメリカでの生魚の食べ方

ヨーロッパやアメリカでは、伝統的に生魚を食べる習慣はほとんどありませんでした。しかし、近年は寿司や刺身が世界的な人気を集めるようになり、都市部を中心に生魚料理を提供するレストランが増えています。

たとえば、フランスでは「カルパッチョ」と呼ばれる薄切りの生魚にオリーブオイルやハーブをかけた料理や、イタリアでも同様のスタイルが楽しまれています。アメリカではサーモンやツナを使った寿司が一般的で、現地の食材や味付けを取り入れた創作寿司も人気です。

各国の代表的な生魚料理

国や地域によって、使う魚や調味料、食べ方に大きな違いがあります。それぞれの土地の個性が表れる生魚料理を紹介します。

韓国のフェとその特徴

韓国の生魚料理「フェ」は、主に白身魚を薄切りにして、唐辛子を効かせた酢味噌やコチュジャン(辛味噌)と一緒に食べるのが特徴です。魚はヒラメやタイなどがよく使われ、野菜と一緒に巻いて食べるスタイルも多く見られます。

食事の場では、フェをメインにサンチュやエゴマの葉、キムチ、にんにくなどの薬味が並びます。生魚自体の味に加えて、さまざまな香味や辛さが加わることで、韓国独特の楽しみ方が生まれています。また、締めには魚のアラで作る辛いスープ「メウンタン」が提供されることもあります。

ペルーのセビーチェや南米の生魚料理

南米ペルーの代表的な生魚料理「セビーチェ」は、白身魚をレモンやライムの果汁でマリネし、玉ねぎやトウガラシ、パクチーなどの香味野菜と和えたものです。魚は酸味のある果汁で短時間漬けることで、身が引き締まりさっぱりとした味わいになります。

セビーチェはペルーだけでなく、南米の沿岸地域で広く親しまれています。エクアドルやチリでも独自のアレンジがあり、トマトやトウモロコシ、サツマイモを添えることもあります。さわやかな味付けが特徴で、暑い地域の前菜や軽食として人気があります。

ハワイなど太平洋地域の生魚メニュー

ハワイの「ポキ」は、生魚をサイコロ状に切り、醤油やごま油、玉ねぎ、アボカドなどと和えた料理です。主にマグロ(アヒ)やサーモンが使われ、家庭やスーパーでも手軽に購入できます。

太平洋の島々では、ココナッツミルクやライム、地元の香草を使った生魚料理が発展しています。たとえばタヒチでは「ポワソン・クリュ」というココナッツミルクでマリネした生魚が定番です。いろいろな食材を組み合わせてアレンジできる点も、太平洋地域の生魚料理の魅力です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

生魚を食べる文化が広まらない理由

生魚を食べる習慣は世界の一部地域に限られています。その背景には、気候や宗教、衛生技術など、さまざまな要因が関係しています。

気候や地理的要因による違い

生魚を食べる文化が根付くためには、新鮮な魚を素早く消費できる環境が必要です。日本や韓国のように、海に近く漁場も豊富な地域では、新鮮な魚介類を手に入れやすいことが大きな要素です。

しかし、内陸部や高温多湿な地域、輸送に時間がかかる場所では、魚がすぐに傷んでしまうため、生魚を食べることが難しくなります。また、冷蔵・冷凍技術が未発達だった時代には、保存が難しいため自然と加熱調理が主流となりました。

宗教や食文化による制約

宗教や伝統的な価値観により、生魚を避ける国や地域もあります。たとえば、一部の地域では魚や特定の海産物を食べることが禁じられていたり、加熱調理を重視する食文化が根強い場合もあります。

また、食事に対する衛生観念や歴史的な習慣も影響します。火を通すことで安全性が高まり、家族や地域社会での安心感につながるため、生魚は特別な料理や一部の人だけのものとされてきた経緯があります。

衛生管理や保存技術の違い

生魚を安全に食べるためには、厳格な温度管理や衛生管理が必要です。日本や韓国などでは、長年の経験と技術の蓄積により、流通や飲食店での管理体制が整っています。

一方、衛生インフラが十分に整っていない地域や、保冷設備が不足している国では、生魚による食中毒リスクが高まります。これらの地域では、加熱調理が主流となり、生魚を扱う機会が少なくなる傾向があります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

生魚を楽しむための安全性と注意点

生魚を美味しく楽しむためには、新鮮さや衛生面に十分注意することが大切です。以下のポイントを押さえて、安全に生魚料理を楽しみましょう。

新鮮さの見分け方や選び方

生魚を選ぶ際は、見た目やにおいなどいくつかのポイントをチェックしましょう。以下のような点に注目すると良いです。

- 目が澄んでいて濁りがない

- 身がみずみずしく、弾力がある

- 生臭さや不快なにおいがしない

また、購入する場合は信頼できる鮮魚店やスーパーを選び、できるだけ当日中に使い切ることがおすすめです。パック詰めの場合も、消費期限や保存温度をよく確認しましょう。

食中毒など健康リスクへの対策

生魚には寄生虫や細菌が付着している場合があり、体調不良の原因になることがあります。特に「アニサキス」などの寄生虫による食中毒リスクは注意が必要です。

対策としては、十分に冷蔵・冷凍することが効果的です。-20℃以下で24時間以上冷凍すると多くの寄生虫が死滅します。また、下記の点にも注意しましょう。

- 調理前後の手洗いや調理器具の消毒を徹底する

- 魚の内臓はできるだけ早く取り除く

- 保存中も低温を保つ

外食時は、衛生管理がしっかりしている店を選ぶことも大切です。

家庭で生魚を食べる際のポイント

家庭で生魚料理を作る際には、衛生管理を徹底することが重要です。まず、魚をさばくための包丁やまな板は、他の食材と分けて使うようにしましょう。

また、調理後は器具や手をしっかり洗い、作った料理はなるべく早く食べきることが望ましいです。余った場合は、すぐに冷蔵庫に入れることを忘れずにしましょう。特に、子どもや高齢者、体調が気になる方は無理をせず、衛生面に十分注意してください。

まとめ:生魚を食べる国と食文化の多様性と魅力

生魚を食べる文化は、国や地域ごとに特色があり、その土地ならではの工夫や楽しみ方が発展しています。気候や文化、技術の違いが生魚料理の多様性を生み出してきました。

安全に美味しく生魚を味わうためには、鮮度や衛生管理に気を配ることが大切です。世界の多様な生魚料理を知ることで、食文化の奥深さや豊かさを感じることができます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!