あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

牡蠣を食べていると、殻の中に小さなカニが混ざっていることがあります。驚くかもしれませんが、種類や状態を見極めれば安全に対処できることが多いです。本記事では見つけたときの判断基準や調理法、養殖・販売側の対策まで、日常で役立つ情報をわかりやすくまとめます。

牡蠣の中にカニがいたらどうする 食べていいか安全に判断する方法

牡蠣の殻の中にカニがいた場合、まずは落ち着いて状態を確認することが大切です。殻や身、カニの動きを見れば安全性の目安がわかります。

見つけたらまず殻と身の状態を確認

殻の開き具合と牡蠣の身の色や匂いを確かめてください。殻が完全に閉じておらず、身が白っぽく濁っている、または強い生臭さがある場合は鮮度が落ちている可能性があります。カニが活発に動いているなら鮮度が保たれていると考えられますが、動かずに腐敗臭があるときは注意が必要です。

次にカニの見た目をチェックします。傷や変色、異常なぬめりがあるときは避けてください。殻ごと加熱するならカニを取り出して洗い、貝やカニから出る汚れを落としてください。疑わしい場合は無理に食べず廃棄する判断も重要です。

生食と加熱での安全性の違い

生食の場合は鮮度と衛生状態がいっそう重要になります。生で食べられるかは、販売者の表示や提供店の衛生管理に依存します。生牡蠣に混入した小さなカニでも、外部からの汚染があれば食中毒のリスクが上がりますので、生で食べる際は信頼できる供給源のものを選んでください。

加熱すれば多くの細菌や寄生虫は死滅します。十分な加熱とは中心温度が85℃以上で数分間保つことが目安ですが、家庭では殻ごと蒸す・焼く・煮るといった調理法が実用的です。加熱しても不快な匂いや見た目に問題があれば廃棄してください。

捨てた方がよいケースの見分け方

次のような場合は食べずに捨てる方が安全です:強い腐敗臭がする、身が茶色や黒ずんでいる、ぬめりや泡が出ている、殻が崩れている、カニや貝に明らかな異常な斑点や損傷があるとき。また、投与や化学物質による汚染が疑われる場所で採れたものは避けてください。

体調に不安がある人や高齢者、妊婦、小さな子どもが食べる場合はより慎重になり、少しでも疑わしければ廃棄を選ぶことをおすすめします。安全第一で判断してください。

牡蠣に入るカニの種類と特徴

牡蠣殻に入り込むカニには小さな種が多く、見た目や生態に特徴があります。種類を知ると驚きが和らぎ、対応もしやすくなります。

豆カニとピンノの特徴

豆カニは名前の通り非常に小さく、殻の隙間に収まって生活することが多い種類です。丸みのある甲羅と短い脚が特徴で、牡蠣の殻内で共生に近い形で見つかることがあります。多くは牡蠣に与えるダメージは少なめですが、量が多いと問題になります。

ピンノはさらに小型で、肉眼で見落としやすいことがあります。色は薄く殻の内側に貼りつくようにしている場合があり、取り除くときは割れやすいので注意が必要です。どちらも毒性はなく、食べても即座に危険というわけではありませんが衛生面の確認は必要です。

大きなカニが混入することもある理由

時には甲羅が大きめの若いカニや脱皮直後の個体が混入することがあります。養殖場の網目や管理状態、収穫時の振動で殻が開いた隙に入る場合が多いです。大きなカニは牡蠣の身を傷めたり、缶詰めや加工品では製品品質に影響するため、流通過程で取り除かれることが望まれます。

混入が一過性のものか恒常的なものかは、養殖方法や周辺環境に左右されます。頻繁に見られる場合は生産者側の対策が必要になります。

どのような環境で入り込みやすいか

潮の流れがある浅瀬や、藻類が多く生える場所では小さな生物が豊富で、カニも入り込みやすくなります。養殖筏やロープの隙間、牡蠣の貝柱周りなどに潜り込む習性があります。また、収穫時に複数の貝が一緒に扱われると混入が増えることがあります。

季節や水温によっても出現率が変わります。産卵期や脱皮期には幼生が増えるため、混入の確率が上がることがあります。購入前には産地情報や収穫時期を確認すると参考になります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

食べるときの注意点とおすすめの調理法

カニが混入した牡蠣を安全に食べるには、調理前の下処理と適切な加熱が重要です。調理法で味わいも変わるので用途に合わせて選びましょう。

生で食べる際に注意する点

生で食べる場合は鮮度と供給元の信頼性が最も大切です。産地表示や販売店の衛生管理、水質検査の有無を確認してください。殻を開けてからの匂い、身の張り、汁の透明度をチェックし、少しでも異変があれば食べないようにしてください。

小さなカニが付着している場合は、清潔な水で軽く洗って取り除きます。ただし洗いすぎると旨味成分やミネラルが流出するため、素早く行うのがコツです。アレルギーがある方や免疫力が低い方は生食を避けることをおすすめします。

加熱で安全にする調理のコツ

加熱する場合は内部までしっかり火を通すことが安全の基本です。蒸し料理なら殻つきで5〜10分、酒蒸しや鍋では沸騰状態を維持して十分に火を通してください。焼き牡蠣は殻が開いてからさらに2〜3分加熱すると安心です。

加熱中に殻が大きく開いたり、カニの色が変わっているかを確認し、不安があればその個体だけ廃棄してください。調理前に取り除いたカニは火を通してから廃棄するか、同じ鍋で煮て風味を出す使い方も可能です。

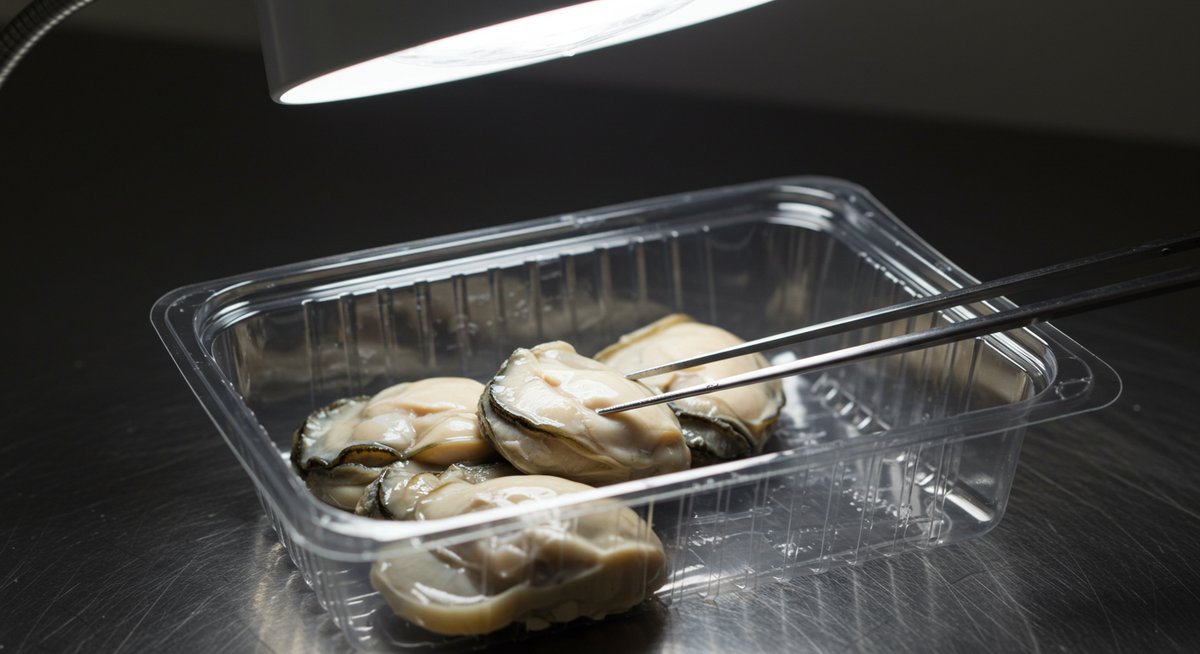

見つけたカニの取り出し方と処理

カニを取り出すときは手をよく洗い、清潔な箸やピンセットを使って優しく取り除いてください。小さいカニは壊れやすいので、無理にこじ開けずに取り出すことが大切です。取り出したカニは生でそのまま食べず、加熱して処理するか廃棄してください。

取り出した後の牡蠣は再度匂いと見た目を確認し、異常がなければ調理に進みます。手や器具は熱湯や洗剤で洗って衛生を保ってください。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

養殖や販売で行われている対策と購入時のチェック

生産者や販売者は混入を減らすために選別や洗浄などの対策をしています。購入時に確認すべき点を知っておくと安心して選べます。

養殖現場での選別と洗浄の方法

養殖場では収穫時に網やコンテナで選別し、流水や海水で洗浄して異物を取り除きます。さらに色やサイズで選別機を使うこともあり、手作業で最終チェックを行う場合もあります。特に高品質ブランドは検査体制を整えています。

また、飼育場所の管理や定期的な巡回でカニや他の生物の発生を抑えることが重要です。養殖方法の見直しや網目の改良によって混入を減らす努力が続けられています。

市場や店で確認すべき表示と検査

購入時は産地表示、鮮度保持のための取り扱い表示、出荷検査の有無などを確認してください。信頼できる店では消費期限や保存方法、加熱の推奨について明記していることが多いです。疑問があれば店員に産地や採取日を尋ねてみてください。

また、認証マークや衛生管理の説明がある販売者は安心度が高い傾向にあります。通販で買う場合はレビューや評価も参考にしてください。

家庭でできる鮮度確認と保管のコツ

家庭では到着後すぐに匂いと殻の閉まりを確認し、冷蔵庫で保存する際は氷を敷いた容器に入れて上から軽く氷をかけると鮮度が保ちやすくなります。水に浸けたまま保管する方法は雑菌が増えるので避け、湿らせた布で覆う程度が望ましいです。

購入後はできるだけ早く消費し、長期間保存する場合は加熱して冷凍すると安全に保存できます。解凍後は食感や風味が落ちるため、調理法を工夫してください。

見つけたときにすぐ使えるチェックリスト

以下の項目を順に確認すれば、安全に食べられるか判断しやすくなります。チェックを行った上で、少しでも不安があれば廃棄を選んでください。

- 殻がしっかり閉じているか

- 身の色が正常(白〜クリーム色)か

- 強い腐敗臭やアンモニア臭がないか

- カニが活発に動くか、見た目に異常がないか

- 産地表示や販売者の衛生情報が確認できるか

- 生で食べる場合は出荷検査や信頼できる供給元か

- 加熱する場合は十分に中心まで火を通せるか

チェックリストにすべて問題なしと判断できれば、適切に調理してお楽しみください。不安が一つでもあれば、安全のために廃棄する判断をおすすめします。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!