あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

最初に簡単にまとめます。オモリグ仕掛けはシンプルなパーツとちょっとした工夫で短時間に釣果を伸ばせます。自作するとコストを抑えられ、状況に合わせた微調整がしやすくなります。ここでは初心者にもわかりやすく、部品選び、作り方、絡み対策、実戦での応用まで順を追って解説します。実釣で使える具体的なコツを中心に、すぐ試せるテクニックを紹介します。

オモリグ仕掛けを自作して短時間で釣果を伸ばす方法

オモリグは基本を押さえれば、短時間で仕掛けの効果を高められます。適切なパーツ選びと絡みを防ぐ工夫、そして釣る状況に合わせた調整がポイントです。まずは必要なものと役割を理解し、作業手順を覚えましょう。この記事では実践的な手順や結び方、出船前のチェックリストまで丁寧に紹介します。初心者でも扱いやすい方法を中心にしています。

必要なパーツと役割をシンプルに紹介

オモリグに必要な基本パーツは以下です。

- メインライン:船からの主幹ラインで号数選びが重要です。

- リーダー/ハリス:魚との接点、素材によって食い付きや強度が変わります。

- スナップ・サルカン:仕掛け交換や力の分散に使います。

- シンカー(オモリ):水深や潮流に合わせて号数と形状を選びます。

- エギ・スッテ・針:ターゲットに合わせたサイズと色が肝心です。

- 絡み防止パイプやチューブ:仕掛けの絡みを抑える役割です。

これらは用途ごとに役割がはっきりしています。たとえばシンカーは水深と潮速に合わせて重さや形状を変更しますし、リーダーはナイロンかフロロで伸びと耐摩耗性を調整します。スナップは着脱のしやすさと強度のバランスを見て選んでください。初めはシンプル構成にして、釣果やトラブルを見ながら少しずつ改良すると失敗が少なくなります。

作業時間と初心者が覚えるべき手順

初心者が最初に作るオモリグは、15〜30分で完成します。まずメインラインにサルカンを結び、そこからリーダーを取り付け、先端にスナップや針をつける流れが基本です。

手順は次の通りです。1) メインラインの末端を整える。2) 強度の高い結び方(例:ユニノット)でサルカンを接続。3) サルカンにリーダーをつなぎ、長さを揃える。4) リーダーの先にハリスやスッテを取り付ける。5) シンカーは主にメインライン側に取り付け、滑り止めチューブや絡み防止パイプを配置します。

初めは作業手順を順番どおり行う癖をつけてください。チェックポイントは結び目の仕上がりと、ハリスとメインラインの角度が自然かどうかです。慣れてくると手早く作れて、現場での調整もスムーズになります。

絡みを抑える即効の工夫

絡みはストレスの元ですが、いくつかの簡単な対策で劇的に減らせます。まず仕掛けの長さと重さのバランスを整え、長すぎる枝スを避けます。絡み防止パイプやチューブをハリス根元に挿入すると、仕掛けの開きが安定して絡みにくくなります。

また、スナップの向きやサルカンの位置にも注意してください。スナップが自由に回転するか確認し、必要ならローリングスイベルを使って捻れを防ぎます。仕掛け投入時はラインテンションを一定に保ち、ラインが船縁で擦れないよう少し巻き取るのも有効です。

潮が速い場合や強風時は、シンカーの形状を変更して落下姿勢を安定させると絡みが減ります。現場で簡単に試せるのは、枝スを短くして仕掛け同士が干渉しないようにする方法です。こうした即効性のある工夫を複数組み合わせると、絡みトラブルはかなり減ります。

かんたんで強い結び方のコツ

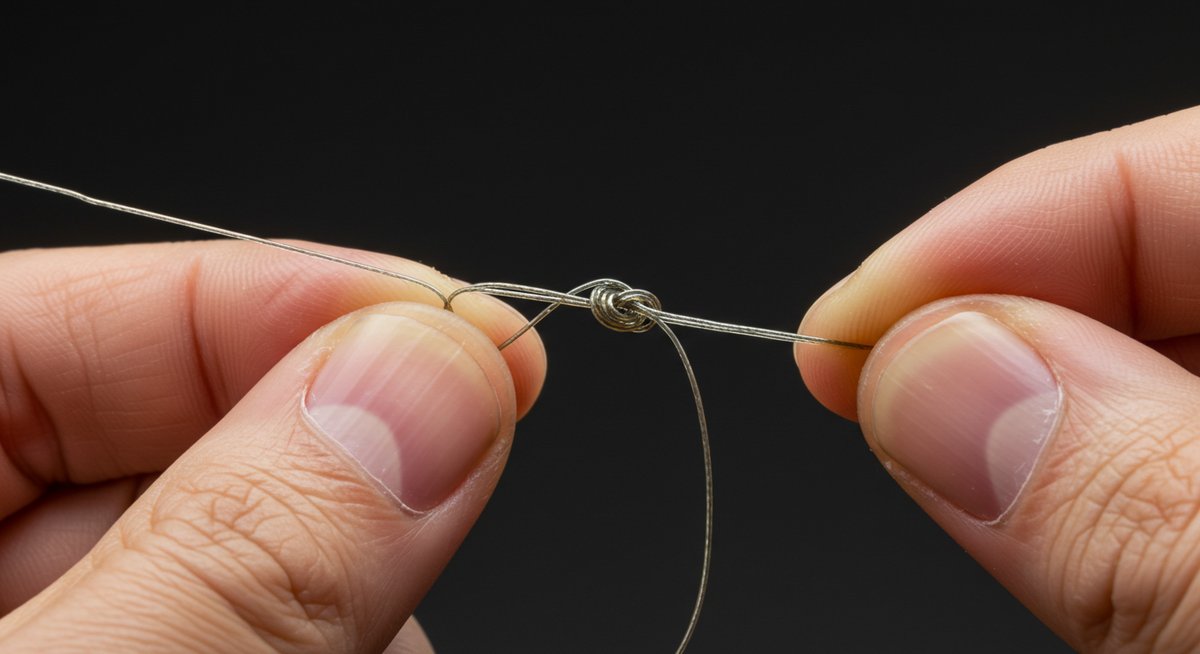

結び目は仕掛けの要です。強度が出て信頼できる結び方を一つ覚えておくと安心です。たとえばユニノットは簡単で強度も十分あり、ラインの号数が違っても使えます。結ぶ際はラインの端をきれいに揃え、余分なループを作らないことがポイントです。

結び目を作ったら必ず濡らしてから締め込みます。乾いたまま締めると摩擦熱でラインが傷み、強度が落ちることがあります。締め込みはゆっくり均等に行い、最後に余った端糸はライターやはさみで処理します。

複数本を接続する場合は、ダブルユニやフィギュアエイトのような補強結びを併用すると耐久性が増します。結び目は使用前に必ず手で引っ張り確認し、不安があれば作り直してください。簡単な手順で確実に結べることが大切です。

コストの目安と低予算での作り方

自作オモリグは低コストで運用できます。基本パーツをそろえる初期費用は数千円程度で、消耗品のスッテや針は1本あたり数十円から購入可能です。シンカーやスナップ、サルカンはまとめ買いで単価を下げられます。

低予算で作るコツは、汎用性の高いパーツを中心に選ぶことです。たとえば中間の号数のシンカーや、複数サイズに対応するスナップを用意すると応用範囲が広がります。枝ハリスは長さを裁断して複数本作れるのでコスト削減につながります。

また、手持ちの古い仕掛けや余ったラインを再利用するのも有効です。ただしラインの傷や結び目の劣化は危険なので、状態をよくチェックしてください。必要最低限の工具(ハサミ、プライヤー、ライター)を揃えれば、手軽に始められます。

出船前に確認すべきチェックリスト

出船前に点検しておきたい項目をリスト化します。

- 結び目の強度確認(全ての主要結び目を手で引っ張る)

- スナップやサルカンの回転チェック

- シンカーの固定状態と号数の確認

- ハリス・針の損傷チェックと交換予備の用意

- 絡み防止パイプの装着確認

- 予備の仕掛けと消耗品の携行(針、スッテ、ラインなど)

これらを出船前に短時間でチェックすると現場でのトラブルを大幅に減らせます。特に結び目やスナップの回転不良は釣果に直結しますので念入りに確認してください。

部品とライン素材の選び方で差をつける

部品とライン素材の選び方で釣果や使い勝手が変わります。メインラインやハリス、シンカーの素材と号数を状況に合わせて選ぶことが重要です。ここでは素材ごとの特徴と、どんな場面で有利になるかをわかりやすく説明します。初心者でも実践できる選び方を中心にしています。

メインラインの号数と素材の決め方

メインラインは釣り全体のバランスを決めるため、号数と素材の選択が重要です。船釣りのオモリグなら、通常0.8号〜2.0号程度がよく使われます。潮が速くて深場を狙うときは太め、浅場や活性が高い時は細めにするのが基本です。

素材はPEラインが主流で感度と強度に優れます。PEは伸びが少ないため食いの違和感が伝わりやすく、ショートバイトを取りやすくなります。ただし直結すると結び目が滑りやすいので、リーダーをつないで使用してください。

ナイロンラインは伸びがあり魚の突っ込みに対してショックを吸収しやすいので、やや乱暴にやりとりする釣り場や初心者向けです。状況に合わせて素材と号数を使い分けることで、釣果に差が出ます。

リーダーとハリスの素材別メリット

リーダーやハリスはナイロン、フロロカーボン、PEの3種類が主です。ナイロンは柔軟性とコスパに優れ、扱いやすいので初心者向けです。フロロカーボンは水中で目立ちにくく耐摩耗性が高いので、根掛かりの多い場所や警戒心の強い魚に有利です。

ハリスにPEを使うケースは少ないですが、感度重視で短めに使う場合は有効です。素材ごとの太さに応じた結び方や結節強度も異なるため、使う前にテストしておくと安心です。状況によってはリーダーにフロロ、ハリスにナイロンといった組み合わせも有効です。

ハリスの長さと本数の基本ルール

ハリスの長さはターゲットと潮流に合わせて調整します。一般的には15〜30cm前後が標準ですが、食いが浅い時は短め、アピールが必要な場面では長めにします。本数はダブルやトリプルが一般的ですが、絡みを避けるなら最多で2〜3本までに抑えるのが安心です。

長すぎる枝スは絡みやすくなるので、実用性を優先して短めに揃えると扱いやすくなります。複数本にする場合は長さを段違いにして魚同士の干渉を避けるのがポイントです。現場での微調整が効くように、予備のハリスを数種類用意しておくと便利です。

スナップとサルカンの種類と使い分け

スナップとサルカンは動作の自由度と耐久性で選びます。ローリングスイベル付きのサルカンは捻れを防ぐのに有効で、エギやスッテが回転しやすい場面で重宝します。スナップは仕掛け交換の速さが利点ですが、強度不足のものもあるためサイズと型番は注意して選んでください。

三方向スナップや特殊形状のスナップはアクションを活かしたいときに使います。耐久性の高いものを選ぶことで釣行中のトラブルが減ります。消耗品なので定期的に交換することをおすすめします。

シンカーの形状と号数を選ぶ基準

シンカーは丸型、バレット型、扁平型、特殊形などがあります。丸型は扱いやすく汎用性が高いので初心者向けです。バレット型や扁平型は潮流の中で安定して沈みやすく、速い潮や深場で有利です。潮が速い時は流れに負けない重さを選び、潮が緩い時は軽めで自然に漂わせるのが有効です。

号数は水深と潮速、狙う魚のサイズを考慮して決めます。現場でいくつか試して魚の反応を見ながら最適な号数を見つけてください。

エギやスッテのサイズと色の選び方

エギやスッテの選び方はターゲットのサイズや水深、時間帯によって変わります。明るい時間帯やクリアな海ではナチュラルカラーや抑えた色が有効です。一方、夕マズメや濁った水では派手めのカラーや夜光タイプが目立ちやすくなります。

サイズは小型狙いなら軽めを、大型狙いならやや重めを選びます。色は複数を用意して、その日の反応でローテーションすると釣果が安定します。小まめな交換と観察がカギです。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

自作の手順と絡みを防ぐ組み方を詳しく解説

自作の組み方は手順を守れば失敗が少ないです。特に枝ハリスの配置や絡み防止パーツの使い方が効きます。ここでは基本の組み方を順に追い、実例や強度を出す方法、現場でのトラブル対処法まで詳しく解説します。図は使えませんが、文章でわかりやすく説明します。

基本の組み方を順を追って解説

基本の組み方はシンプルに行います。まずメインラインにサルカンを結び、そこからシンカーを通すか固定します。サルカンから短いリーダーを取り、枝ス(ハリス)をそれぞれ結んでいきます。枝スは長さを揃えすぎず、少しずつ変えると絡みにくくなります。

ハリスの先端にはスナップや直接針を取り付けます。絡み防止パイプはサルカン付近やハリス根元に装着しておくと仕掛けの広がりが安定します。最後に全体を目視で確認し、スナップの向きや結び目の締め具合をチェックします。初心者はまずシンプルな2本仕掛けで慣れると失敗が減ります。

枝スの長さと付け方の実例

実例として、標準的な2本枝仕掛けを紹介します。メインラインからのリーダーを30cm、そこから枝ス1を20cm、枝ス2を30cmに設定するパターンが扱いやすいです。短い方を下側に配置すると絡みが減り、アタリも取りやすくなります。

枝スの付け方は段違いにすることがポイントです。全て同じ長さにすると魚同士や仕掛け同士が干渉しやすくなるため、長さをずらすことで安定感が生まれます。現場での微調整を想定して、カットしやすい長さで用意しておくと便利です。

編み込みと結びで強度を出す方法

強度を出すには単純な結びだけでなく、編み込みや補強結びを取り入れます。例えばリーダーとハリスを接続する場合はダブルユニノットやダブルラインで編み込むと引張り強度が増します。結び目が集中する部分には熱収縮チューブを被せて摩耗を防ぐ方法も有効です。

編み込みは時間がかかりますが、特に大物狙いでは安心感が違います。結び終わったら必ず濡らしてから締め、余分な端糸は短く切って仕上げてください。

絡み防止パイプの装着位置と使い方

絡み防止パイプはハリス根元付近、もしくはサルカン直下に装着するのが基本です。パイプを少し長めに切って被せることで、仕掛け同士の干渉を物理的に抑えられます。素材は柔らかめのチューブが扱いやすいです。

装着はハリスに通してから適切な位置で固定します。固定方法は結び目で止めるか、熱収縮チューブで軽く圧着します。パイプの向きや角度で効果が変わるため、現場で位置を変えて試してみてください。

スナップの固定と強度チェックの手順

スナップやサルカンは着脱の利便性を高めますが、固定状態と強度は毎回確認してください。まずスナップの開閉部がスムーズか、曲がりや亀裂がないかを目視でチェックします。次に結び目や接続部を強く引いて保持力を確かめます。

さらに実釣前に軽く引っ張る負荷テストを行い、必要なら一回り大きいサイズに取り替えます。スナップの変形や錆びがある場合は迷わず交換してください。信頼できるパーツで揃えることが安心につながります。

トラブルが起きた時の現場での対処法

現場で絡みや切れが起きた場合は落ち着いて優先順位をつけて対応します。まずラインの切断位置を確認し、安全に作業できる場所へ移動します。絡みは無理に引っ張らず、スナップやサルカンを外してから一つずつほどくと被害を最小限にできます。

切れたラインは残った部分を使って短め仕掛けに作り替えると時間を節約できます。結び目が不安なら一度結び直してから再投入してください。予備パーツを持っていると復旧が速く、釣りの時間を無駄にしません。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

状況に応じたセッティングと実戦での応用技

釣り場の状況に応じて仕掛けを変えることが釣果を左右します。潮流、食い渋り、大型狙いなどそれぞれに有効なセッティングがあります。ここでは具体的な調整方法と実戦で使える誘いパターンや機材選択のコツを紹介します。すぐ実践可能な応用技を中心に説明します。

潮流が速い時のシンカーとライン調整

潮流が速い時はシンカーを重めにして安定した沈下姿勢を確保します。流れに合わせてバレット型や扁平形のシンカーを選ぶと抵抗が減り、仕掛けが安定します。メインラインは太めにして流れによる擦れや急な負荷に備えます。

同時に枝スは短めにして絡みと振れを抑え、スナップはローリングタイプで捻れを逃がすと良いです。仕掛け投入時はやや多めのテンションを保ち、ラインが流されすぎないように注意してください。

食い渋りで有効な軽めの仕掛け作り

食い渋りの時は軽めで自然に漂わせるセッティングが有効です。シンカーの号数を一段階軽くし、枝スを長めにしてアピールより自然な動きを重視します。エギやスッテは小型で微妙な色合いを選ぶと反応が出やすくなります。

誘い方もゆっくりと小刻みに動かすなど、強いアクションを避けるのがコツです。ラインの張り具合を緩めにして食い込みを促進してください。

大型狙いの重めセッティングの組み方

大型狙いでは重めのシンカーと太めのメインライン、強度の高いハリスを組み合わせます。枝スは短めにして根ズレやバラしを防ぎ、結び目は補強しておきます。エギやスッテは大きめにして見た目でのアピール力を高めます。

やりとり時のラインテンション管理が重要なので、リールのドラグ設定とロッドのしなりを活かして魚との駆け引きを行ってください。

ダブル仕掛けを使う場面と注意点

ダブル仕掛けは手返しと当たりのチャンスを増やせますが、絡みや操作の難易度も上がります。潮が緩やかで魚の散らばりが多い時や、多点掛けを狙う場合に有効です。

注意点としては枝スの長さを段違いにして絡みを防ぎ、取り込む際に片方ずつ確実に処理することです。慣れないうちはシングルで確実に釣果を上げる方が安定します。

イカメタルとの使い分けポイント

オモリグとイカメタルは似ていますが、目的と操作感が若干異なります。イカメタルはルアー的な操作で誘うのに適しており、オモリグは餌や複数本で手返しよく攻めるのに向いています。反応がルアー的ならイカメタル、エサや複数バイトを期待するならオモリグを選択すると良いです。

状況に応じて両方を用意しておくと、現場での切り替えがスムーズになります。

ロッドとリールの選び方ポイント

ロッドは操作性と感度のバランスで選びます。短めで張りのあるロッドはアクションがつけやすく、長めのロッドはやり取りでの余裕が出ます。リールはギア比とラインキャパシティを見て、潮深さや狙う魚のサイズに合ったものを選んでください。

ドラグ性能が安定していること、ライン放出がスムーズなことも重要です。操作のしやすさで釣果に差が出るため、自分の釣り方に合った組み合わせを試してみてください。

実戦で使えるシンプルな誘いパターン

実戦的な誘いパターンとしては、テンションを一定に保ちながら小刻みにシャクリを入れる「ショートシャクリ」と、ゆっくり沈ませてから小さく震わせる「フォール重視」の2つが使いやすいです。状況に応じて交互に試すと反応が見えやすくなります。

食いが浅ければテンションを緩め、食い気があるときはやや強めにアクションを入れてみてください。大切なのは変化をつけて魚の反応を見ることです。

自作オモリグで覚えておくべきポイント

自作オモリグで大事なのは「シンプル」「調整」「チェック」の三つです。シンプルに作ることでトラブルが減り、現場での微調整が効きます。状況に応じて仕掛けの重さや枝ス長を変える習慣をつけてください。

また結びやパーツの強度チェックを怠らないこと。出船前と釣行中にこまめに点検すれば、船上のトラブルが少なくなります。最後に、色々試して自分の定番セッティングを見つけることが上達の近道です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!