あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

魚へんに東と書く字はニシンと読む すぐに押さえておきたいポイント

魚へんに東と書かれる漢字は、見た目に独特ですが読み方や使われ方はシンプルです。ここではまず基本の読みと表記、由来や日常での出会い方、短時間で覚えるコツまでをまとめてわかりやすく解説します。難しい専門用語は避け、日常生活で役立つ情報を中心にお伝えします。

魚へんに東と書く字はニシンと読む すぐに押さえておきたいポイント

読み方はニシンと発音する

魚へんに東の漢字は「ニシン」と読みます。日本語の読み方では「にしん」が一般的で、ひらがな表記でも広く使われています。発音は平板に近く、会話や読み上げの際にも自然に聞こえる読み方です。

日常会話やメニュー、書籍などで「鰊」と見かけたら、まず「にしん」と読めば問題ありません。地域や年代によっては別の呼び名があることもありますが、漢字表記を目にしたときの基本はこの読み方です。

読み方を覚える際は、魚の名前としての響きと結びつけると覚えやすくなります。漁業や料理、本・新聞の見出しなどで出てきた場面を想像すると、記憶に残りやすいでしょう。

漢字表記は鰊が一般的な形

鰊という漢字は、魚へんに東と書かれる形のうち、現代日本でよく使われる表記です。常用漢字ではないため日常的に目にする機会は限られますが、新聞や専門書、食材表示などではこの漢字が用いられます。

見た目は魚偏(辶や魚へん)に「東」を組み合わせた形ですが、印刷やフォントによっては細部が異なることがあります。手書きや古い活字では別の形に見える場合もあるため、読み方を優先して覚えておくと安心です。

また、漢字が難しいと感じた場合はひらがな表記(にしん)やカタカナ表記(ニシン)でも通じます。特に飲食店のメニューや小売のラベルでは、分かりやすさ重視でかな表記が使われることが多い点も押さえておくと便利です。

本来は東ではなく柬が元字である

鰊の右側に見える部分は、もともと「柬」という字が元になっています。歴史的にはこの「柬」が魚へんと結び付いてニシンを表す字形に変化してきました。印刷や手書きで「東」に見えるのは、字体の変化や簡略化の結果です。

漢字の成り立ちを知ると、鰊が単なる「魚へん+東」ではないことがわかります。元字の「柬」は意味や形が異なり、時代を経て字形が似通うことで混同されるようになりました。漢字の歴史に興味があると、こうした変化が面白く感じられるでしょう。

日常で見かける「東」に似た表記は、厳密には別の字形の変化と考えて覚えておくと混乱しにくくなります。書く場面がある場合は、辞書で確認して正しい字形を使うのがおすすめです。

日常で見かける場面 レシピや地名での例

鰊という字は食材表示や古典的な料理名、地名や歴史資料などで見かけることがあります。たとえば、ニシンの塩漬けや干物のラベル、郷土料理のレシピ、本の見出しなどで使われるケースが多いです。

また、ニシンにまつわる地名や漁港の名称にその漢字が含まれていることがあります。地域の観光案内や歴史書に目を通すと、漢字表記で紹介されていることがあるため、旅行や郷土文化に関心がある人には役立つ情報です。

日常で迷ったときは、メニューやパッケージでひらがな表記を探したり、スマホで画像検索してみるとすぐに確認できます。見かける場面を知っておくと、漢字への抵抗感が薄れます。

短時間で覚えられるコツ

覚え方としては、視覚と語呂を組み合わせるのがおすすめです。魚へんに東と書いてある形を見て「魚+にし=にしん」と短くつなげると記憶しやすくなります。文字の形を分解して覚えるのも効果的です。

また、実際のニシン料理の写真や身の特徴をセットで覚えると、漢字と魚のイメージが結びつきます。料理名や地名の例を1つか2つ頭に入れておくと、実生活で漢字を見たときに思い出しやすくなります。

短時間で定着させるには、スマホのメモに漢字と読み方を書いておき、通勤中やちょっとした隙間時間に繰り返し見ると効果的です。

魚へんに東の漢字はどのように成り立ったか

柬という字が使われた歴史的背景

「鰊」の右側にある形は、もともと「柬(かん)」という漢字が由来です。古い書物や字体では「柬」が魚へんと結びつき、ニシンを表す字形として使われるようになりました。時代を経るにつれ字体が変化し、現在のような形に落ち着いています。

この変化は、中国での字形の変遷や日本での当て字の影響が絡んでいます。古典文献や和字書での表記を辿ると、「柬」を基にした表現がニシンを示す語として定着していった経緯が見えてきます。

歴史的背景を知ると、見た目だけで判断せず由来を確認することの重要性がわかります。漢字の成り立ちを学ぶと、現代の表記との違いが理解しやすくなります。

部首と字形の内訳を分かりやすく解説

「鰊」は魚へん(辶や魚偏)と右側の字形で構成されています。魚へんは魚を意味する部首で、食品や生物名に使われることが多いです。右側の部分は元来「柬」から来ており、音や意味の手がかりになります。

字形を分解して見ると、魚へんが「魚」であること、右側が音読みや語源に関連する要素であることが理解できます。日本語の漢字ではこのように部首が意味領域、旁(つくり)が発音や区別を示す役割を持つ例が多いです。

漢字を正しく書くときは、部首と旁の位置やバランスを意識すると見た目が整います。辞書で部首ごとに調べると、似た構成の漢字が見つかり、覚えやすくなります。

字体の変化と地域差の例

字体は時代や地域によって差が出ることがあります。古い文献や地方の表記では、右側の形が「東」に見える場合と「柬」に近い場合があり、混在してきました。印刷技術や教育で使われる字形の標準化が進むまでは、統一された形がなかったためです。

例えば北海道の漁業資料や郷土史の写本では、異なる字体が混在していることがあります。地域ごとの読みや呼び名の違いも、表記のばらつきに影響を与えています。

現代では電子フォントや教育漢字の整備により字体の差は少なくなりましたが、古書や地名標識などでは当時の表記をそのまま残しているケースもあるため、注意が必要です。

表記の揺れが生じる理由

表記の揺れは、字体の簡略化、活字の制約、当て字の使用、地域固有の書き方などが重なって生じます。特に漢字が常用漢字に含まれない場合、かな表記や別の漢字で代用されることが多く、結果として表記が揺らぎます。

また、手書きと活字、デジタルフォント間の差も影響します。例えば活字では識別しやすくするために部品を変えることがあり、それが一般に定着すると別の表記が普通になることがあります。

揺れを見かけたときは、文脈や出典を確認するとどの表記が適切か判断しやすくなります。

文字コードや入力時の注意点

デジタルで「鰊」を使う際は、文字コードやフォント対応に注意してください。古い環境や一部のフォントでは表示できない場合があり、代わりに別の字形や□(四角)が表示されることがあります。

入力ではIMEで「にしん」と打っても漢字候補に出ないことがあるため、その場合は「鰊」をコピー&ペーストするか、別の表記(にしん、ニシン)を使うと無難です。ウェブや文書で多用する場合は、フォントの互換性を確認しておくと見栄えが崩れません。

また、古い字形と新しい字形の差が問題になる場面では、出典や注記で説明を加えることを検討してください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

魚へんに東と書かれるニシンとはどんな魚か

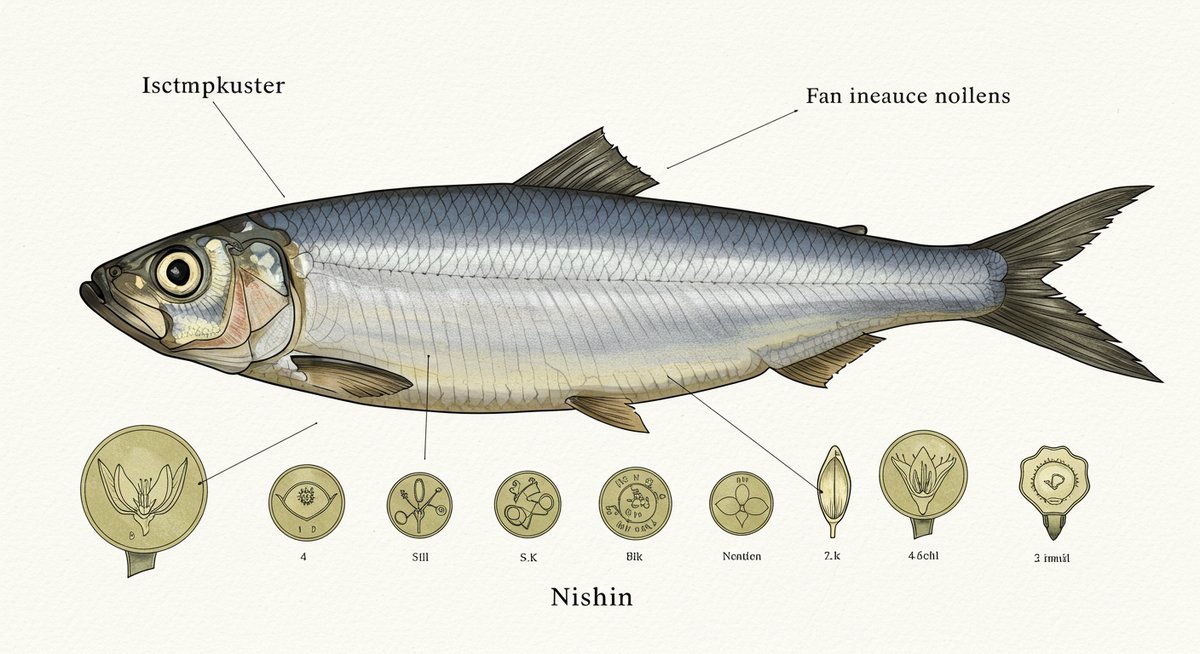

ニシンの分類と代表的な特徴

ニシンは、ニシン科に属する魚で、代表種はニシン(Clupea pallasiiなど)です。体は細長く銀色に輝く鱗が特徴で、群れを作って回遊する習性があります。比較的小型から中型の魚で、食用として古くから親しまれてきました。

形や色は季節や地域で若干変わりますが、体側の光沢や丸みのある体型は見分けるポイントです。エサはプランクトンや小さな甲殻類が中心で、豊かな海域では大量に集まることがあります。

栄養面では脂がのった時期は特に美味しく、タンパク質や脂質のほか、DHAやEPAといった不飽和脂肪酸を含むことが知られています。調理法によっては臭みが気になることもあるため、下処理や保存法が重要になります。

分布と回遊の仕組み

ニシンは北太平洋や北大西洋など、比較的冷たい海域に分布しています。日本近海では北海道周辺や北日本の海域で多く漁獲され、春と秋に沿岸へ大量に接岸する回遊パターンが見られます。

回遊は餌場や産卵場を求めて行われ、季節ごとの水温や餌の量に応じて群れの移動範囲が変わります。大きな群れで移動するため、漁業では回遊の時期を狙って操業が行われることが一般的です。

漁業の記録や海洋調査から回遊パターンを把握することで、資源管理や持続的な漁獲につながります。

日本での漁業と歴史的な利用法

日本ではニシンは古くから重要な海産資源で、特に北海道では漁業と地域経済に深く関わってきました。乾物や塩漬け、発酵食品に加工され、保存食としても重宝されました。

明治から昭和にかけては大量漁獲が行われ、ニシン漁が地域の産業を支えた時代がありました。しかし乱獲や環境変化により資源量が変動し、漁法や管理の見直しが進められています。

現在は資源管理や養殖、加工技術の改良により、持続的な利用を目指す取り組みが行われています。地域の伝統食を守る動きも活発です。

食材としての代表的な料理と保存法

ニシンは干物、塩漬け、酢〆、煮付け、燻製など多様な調理法で楽しまれます。代表的な料理には、塩ニシンの干物、ニシン漬け(発酵食品)、オイル漬けや酢漬けなどがあります。脂がのった時期は焼くと香ばしく、煮物にしても美味しくいただけます。

保存法としては、冷蔵で短期保存、冷凍で長期保存が基本です。干物や塩漬け、缶詰や瓶詰などの加工品は持ちが良く、昔ながらの保存技術が今でも重宝されています。調理前に軽く塩抜きや水で戻す工程が必要な場合があります。

旬の時期と地方ごとの呼び名

ニシンの旬は産地や種類によって異なりますが、一般的には春(産卵前後)や秋に脂がのる時期が美味しいとされています。北海道では春の時期に大量に獲れることがあり、郷土料理として楽しまれています。

地方によっては呼び名が異なる場合もあります。たとえば、地域の方言や加工品の名前が別に存在することがありますので、地元の呼称を知ると食文化の違いをより楽しめます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

読み間違いを防ぐ実践的な覚え方と関連漢字

よくある誤読例と正しい読みの確認方法

鰊を「ぎょへんにとう」や「さかなへん+東」と文字通りに読んでしまう誤りがよく見られます。正しい読みは「にしん」ですから、漢字を見たらまず語としての読みを意識すると誤読を防げます。

確認方法としては、辞書で漢字を引く、メニューやラベルでかな表記を探す、スマホで画像検索するなど手軽な方法があります。文脈から魚の名前だと推測できる場面では、読み方は「にしん」であると念頭に置いてください。

語呂合わせとイメージで覚える具体例

覚え方の一例として、魚へん(さかな)+にし(西とも読めるが「にしん」とつなげる)で「にしん」と覚える語呂合わせがあります。視覚的には「魚の東(のように見える部分)」をニシンの身の光沢に結び付けるとイメージしやすくなります。

短いフレーズやイラストをメモに残しておくと、繰り返し確認する際に記憶に残りやすいです。自分なりの語呂や絵を作ると覚えやすさが増します。

辞書や漢字辞典で効率よく調べるコツ

辞書で調べる際は部首「魚」を手がかりに探すと見つけやすいです。電子辞書やオンライン辞典では読み(にしん)を入力して候補を出す方法も手軽です。字形が異なる場合は異体字や旧字を調べると由来が分かります。

漢字辞典では成り立ちや部首、音訓がまとまっているので、覚えるための補助情報として役立ちます。辞書の索引機能を活用すると効率的です。

新聞や献立表での表記に注意する点

新聞や献立表では読みやすさを優先してひらがな表記を使うことがありますが、専門的な記事や特色あるメニューでは鰊の漢字が使われることがあります。漢字表記が出たら、読み方をすぐ確認できるようにしておくとストレスが少なくなります。

また、古い資料や郷土料理の紹介では昔ながらの漢字が使われることがあるため、文脈に応じて読み替える柔軟さがあると便利です。

学習者向けの練習問題やクイズ例

練習問題の例としては、以下のような短いクイズが効果的です。

- 漢字「鰊」を見て読みを書き、次に代表的な料理名を答える。

- 部首から魚の名前を探す問題で「魚へん+東」を見つける。

こうした問題を手軽に繰り返すことで漢字と読み、意味が定着します。

他の魚へん漢字と並べて比べる方法

他の魚へん漢字(鯛、鮭、鰯など)と並べて覚えると、部首=魚という共通点と旁の違いが際立ち、識別しやすくなります。表にして並べるか、フラッシュカードを作って比較するのがおすすめです。

視覚的に並べて違いを確認することで、似た構成の漢字でも混同しにくくなります。

鰊はニシン 漢字の読み方と覚え方

鰊は「にしん」と読み、魚へんに由来する漢字の一つです。漢字の由来や字体の変化を押さえておくと、見かけたときに戸惑わずに済みます。覚え方としては、文字の分解(魚へん+柬の変化)と実際のニシンの料理や画像をセットで覚える方法が実践的です。

短時間で定着させるには、スマホで画像やメモを繰り返し見る、辞書で由来を確認する、簡単な語呂を作るなどの習慣が効果的です。実生活で見かけたら積極的に漢字表記と読みを照らし合わせると、自然に身につきます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!