あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

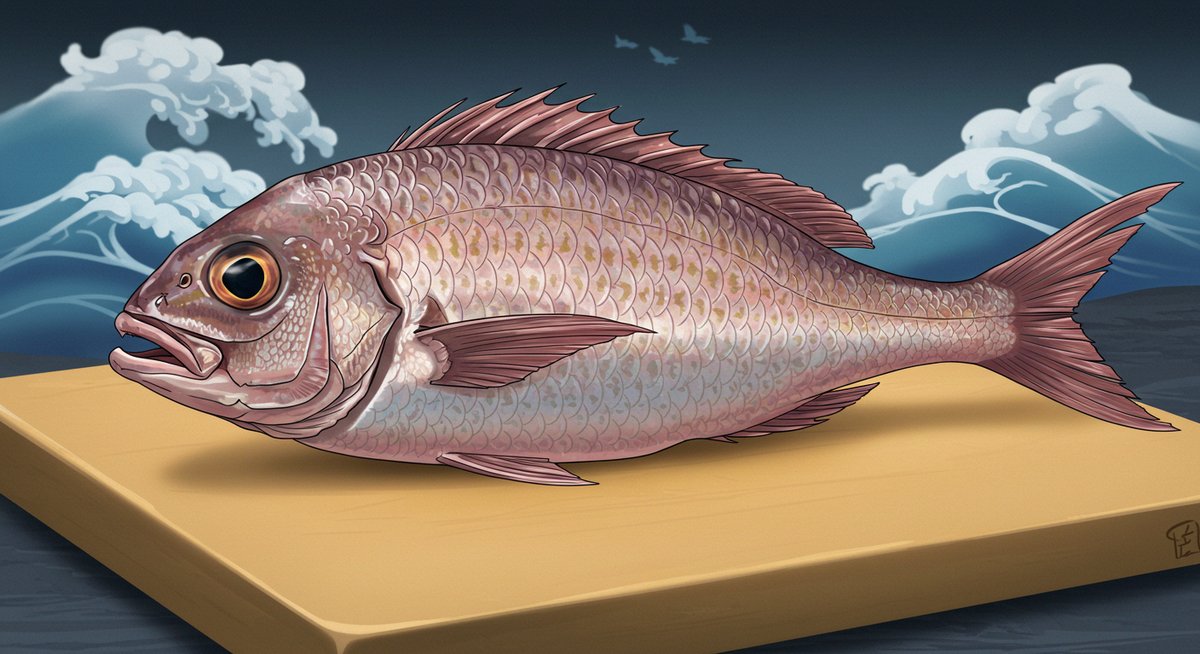

メッキと呼ばれる魚の種類と特徴

メッキとは、日本の沿岸で比較的よく見られるアジ科の魚の総称です。見た目の美しさや釣りやすさから、釣り人の間で人気があります。

メッキとは何か

メッキは、アジ科の中でも幼魚期に特有の銀色の輝きを持つ魚を指します。特に、ギンガメアジやロウニンアジ、カスミアジなどの幼魚が、秋から冬にかけて日本沿岸で多く見られるため、これらをまとめて「メッキ」と呼ぶようになりました。

成長すると南方の温かい海へ戻る習性があるため、日本では主に幼魚が釣れることが多いです。そのため、サイズは10~30cm程度と小型が中心です。銀色の体色と、目の周りや体側に現れる黒い斑点が特徴的です。釣りやすくファイトも楽しめることから、初心者からベテランまで多くのファンがいます。

主なメッキの種類ギンガメアジロウニンアジカスミアジ

日本でメッキと呼ばれる主な種類は、ギンガメアジ、ロウニンアジ、カスミアジの3種です。これらは見た目や引きの強さに違いがあります。

- ギンガメアジ:体全体が銀白色で、尾びれが黄色っぽい。最も数が多く、釣りやすい種類です。

- ロウニンアジ:体がやや丸みを帯びており、成長すると非常に大きくなりますが、幼魚期は体側に黒い斑点があります。

- カスミアジ:体がやや青みがかっていて、尾びれが鮮やかな黄色。口元が尖っているのも特徴です。

それぞれ釣れる場所や時期、見た目の違いがありますが、いずれも引きが強く、食味も良いという共通点があります。

日本沿岸で見られるメッキの生息域

メッキが多く見られるのは、主に太平洋側や南西諸島沿岸です。特に、夏から秋にかけて黒潮に乗って北上し、温暖な地域の河口や漁港、堤防周りなどの浅場に集まります。

関東地方以南の温かい海域が中心ですが、年によっては東北地方の太平洋沿岸でも幼魚が確認されることがあります。潮通しが良く、小魚や甲殻類が豊富な場所を好みます。これらの特性から、釣りのターゲットとしてもアクセスしやすい点が魅力となっています。

メッキ釣りの楽しみ方と釣果アップのコツ

メッキ釣りは、初心者でも手軽に楽しめるためファミリーや入門者に人気です。釣果を上げるためのポイントや、釣り場の選び方を紹介します。

メッキが釣れる時期とシーズン特性

メッキが日本沿岸で釣れるのは、夏の終わりから冬の初めにかけてが最盛期です。特に8月下旬から12月ごろまでが主なシーズンとなります。

この時期は、黒潮の流れに乗って幼魚が南から北へとやってきます。水温が下がるにつれて沿岸部に集まりやすくなり、浅い場所でも活発にエサを追うため、岸からでも十分に狙えます。12月以降は水温の低下とともにメッキの活性も落ちるため、シーズン終盤となります。

また、雨の後や潮の動きが大きい日、朝夕のマズメ時(明け方や夕暮れ)は特に活性が上がり、釣果が期待できます。

釣り場の選び方堤防漁港サーフのポイント

メッキ釣りの主なポイントは、堤防・漁港・サーフ(砂浜)の3つです。各ポイントには特徴があり、釣れやすさや楽しみ方にも違いがあります。

- 堤防:足場が良く、初心者やファミリーにおすすめです。潮通しが良く、小魚の群れが集まりやすい場所を選ぶと釣果が伸びます。

- 漁港:さまざまな障害物やストラクチャーがあり、魚の隠れ家になっています。防波堤の先端や船の出入り口付近が狙い目です。

- サーフ:広範囲を探ることができ、ルアーを遠投して広い範囲を効率よく攻められます。朝夕の時間帯が特におすすめです。

自分のスタイルやアクセス、混雑状況に合わせてポイントを選ぶと良いでしょう。

ルアーやタックルの選定と使い方

メッキ釣りで使われるタックルは、ライトゲーム用のロッドやリールが一般的です。軽量な仕掛けで手軽に楽しめ、感度も高いため小型魚のアタリも取りやすいです。

- ロッド:長さ6~8フィート程度のライトロッド

- リール:小型スピニングリール(1000~2000番)

- ライン:PEライン0.3~0.6号+リーダー1.5号前後

ルアーは小型ミノーやメタルジグ、ソフトルアーなどがよく使われます。カラーはクリア系やシルバー系が定番ですが、曇りの日や濁りがある場合はチャート系など目立つ色も効果的です。アクションは「ただ巻き」や「トゥイッチ(小刻みに動かす)」など、魚の反応を見ながら使い分けるのがポイントです。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

メッキの下処理と美味しい食べ方

釣ったメッキは、鮮度が高いうちに下処理することで美味しさを引き出せます。調理方法によって食感や風味も変わるので、好みに合わせて楽しめます。

釣ったメッキの下処理方法

メッキを美味しく食べるには、釣った後の下処理が重要です。まずはエラと内臓を素早く取り除き、血合いも丁寧に洗い流します。

氷水でしっかり冷やして持ち帰れば、鮮度が保てます。魚の皮は薄いため、釣ったその日に食べる場合は皮を引かずに調理するのもおすすめです。数日置く場合は、内臓や血合いの処理を念入りに行い、臭みが出ないよう注意しましょう。なるべく短時間で下処理を終わらせると、風味を損なわずに仕上がります。

メッキの代表的な料理刺身唐揚げみりん干し

メッキは淡白な味わいで様々な料理に合います。代表的な食べ方は刺身、唐揚げ、みりん干しです。

- 刺身:新鮮なメッキは、薄造りにしてわさび醤油で食べるのがおすすめです。クセが少なく上品な味わいです。

- 唐揚げ:3枚におろした身に下味をつけ、片栗粉をまぶしてカラリと揚げると、外はサクサク、中はふんわりと仕上がります。

- みりん干し:開いた身をみりんや醤油、砂糖で漬けて干すと、甘辛いタレが染みてご飯のお供にぴったりです。

いずれの料理も、鮮度が良いほど美味しく仕上がります。小型の個体は丸ごと唐揚げにするのもおすすめです。

新鮮なメッキを味わうための保存方法

メッキは傷みやすいため、釣ったらできるだけ早く冷やすことが大切です。持ち帰り時は氷や保冷剤を使い、低温を保つようにしましょう。

家庭では、下処理後にラップで包み冷蔵庫または冷凍庫で保存します。冷蔵の場合は2日以内、冷凍の場合は1ヶ月以内を目安に使い切ると美味しく味わえます。みりん干しや一夜干しにすれば、冷蔵でも長持ちします。保存前にしっかり水分をふき取ることで、品質の劣化を防げます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

メッキとその他魚介類の養殖事情

メッキや他の魚介類の養殖については、食卓への安定供給や資源保護の観点からも注目されています。養殖事情とその特徴を見ていきます。

メッキの養殖は行われているのか

日本ではメッキ(アジ科幼魚)の本格的な養殖はほとんど行われていません。理由は、成魚になると南方の海域へ移動してしまい、日本沿岸での定着が難しいためです。

また、体が比較的小さく成長も早いことから、養殖管理の手間やコストを考えると他の魚種に比べてメリットが少ないとされています。これに対して、アジやタイ、ブリなどは養殖技術が発達し、安定した供給源となっています。

養殖魚と天然魚の味や食感の違い

魚介類は、養殖ものと天然ものでは味や食感に違いがあります。一般的に、養殖魚は脂がのっていて柔らかい食感になりやすいです。

一方、天然魚はエサや運動量が異なるため、身が締まり、さっぱりとした味が特徴です。たとえばアジの場合も、養殖は脂の甘みが感じられ、天然は歯ごたえが良いといわれます。どちらにも個性があるので、料理や好みによって使い分けるのが楽しまれています。

魚介類の資源管理と持続可能な漁業

漁業資源を守るためには、適切な資源管理が必要です。近年は、乱獲を防ぐための漁獲量の規制や、稚魚の放流活動が進められています。

また、養殖技術の発展により、天然資源への負担を減らす取り組みも増えています。持続可能な漁業は、消費者が新鮮な魚介を楽しみ続けるためにも重要です。選ぶ際には、水産エコラベルが付いた商品を選ぶなど、ちょっとした配慮も資源保護につながります。

まとめ:メッキ魚の魅力と釣り食体験のすすめ

メッキはその銀色の美しい姿や、釣りの楽しさ、そして食卓での美味しさまで、多くの魅力を持っています。初心者でも挑戦しやすく、家族や友人とのアウトドアにもぴったりです。

一方で、資源を守りながら楽しむことも大切です。釣った魚をしっかり味わい、無理な採取を避けることで、次世代にも自然の恵みを残せます。身近な海の恵みを、釣りや食事を通じてゆっくり味わってみてはいかがでしょうか。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!