あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

マハタとクエ、どちらも高級魚として知られていますが、見た目や味、調理法で迷う方は多いはずです。ここでは専門的すぎない言葉で、それぞれの違いや家庭での使い分け方を具体的にお伝えします。買うとき、調理するときに役立つポイントを絞って解説しますので、料理の目的や予算に合わせて選んでください。

マハタとクエの違いをわかりやすく解説

マハタとクエはよく似た大型のハタ科の魚ですが、見た目や味、流通のされ方に違いがあります。ここでは初心者にも分かりやすく、主要なポイントを対比しながら説明します。

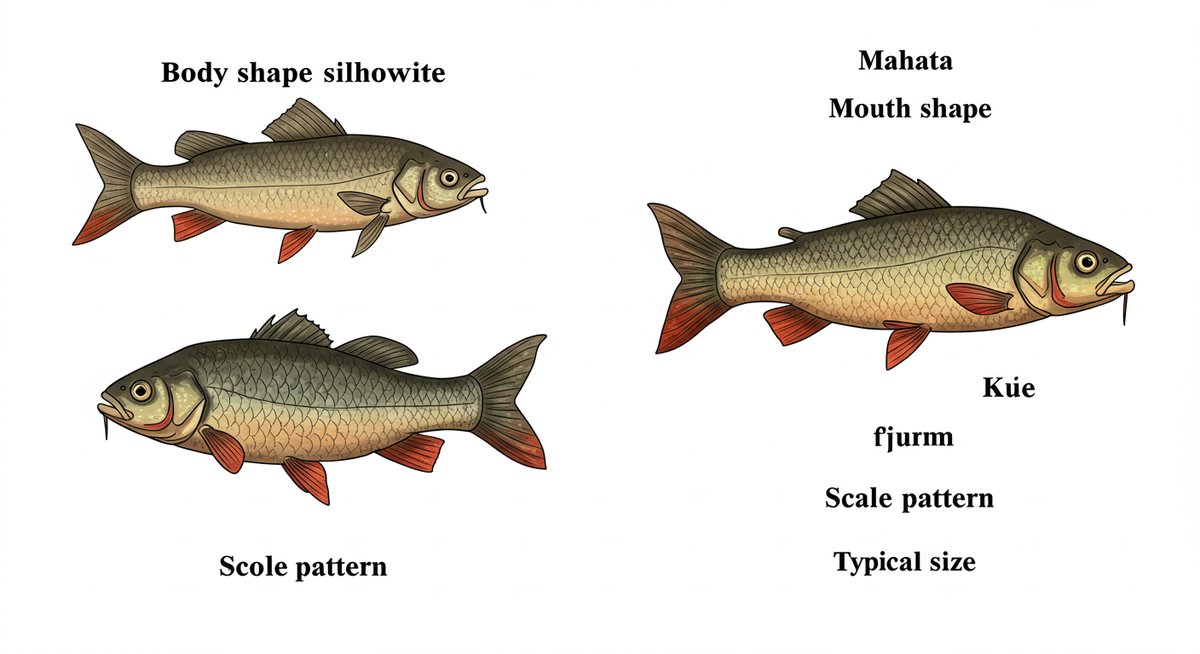

まず見た目ですが、体型や顔つき、体色に差があり、慣れると区別しやすくなります。味はどちらも脂ののりが良く、煮付けや鍋、刺身にも向きますが、身の締まり方や旨味の出方で好みが分かれます。

流通面ではクエの方が高級扱いされることが多く、価格に差が出ます。漁法や漁獲量、旬の時期も異なり、それが市場価格や入手しやすさに影響します。家庭での使い分けとしては、予算や調理法を基準に選ぶと失敗が少ないです。

見た目で最初に確認すべき点

見た目の違いはまず顔つきと体型に現れます。クエは頭部がやや大きく、口が大きめで顔全体が丸みを帯びているのが特徴です。マハタはややスッキリした顔つきで、口の形や顎の線が少し鋭めに見えることが多いです。

体色や斑点にも着目しましょう。クエは比較的淡い色合いで不規則な斑点が少なく見える個体が多い一方、マハタは体に点状の模様やはっきりした斑点が出ることがあります。ただし個体差や生息環境で色合いは変わるため、複数の特徴を総合して判断するのが安全です。

見た目で迷ったときはひれの形や体高(胴回りの厚み)も確認してください。厚みがあってがっしりしている場合はクエであることが多く、スマートならマハタの可能性が高いです。鮮度表示や産地のタグも参考にしましょう。

味と食感の違いをひと言で

味の傾向を一言で表すと、クエは「コクのある濃厚な旨味」、マハタは「上品でややさっぱりした旨味」です。食感もクエはややしっとりとして脂の存在感が強く、マハタは身がしっかり締まって歯ごたえが楽しめます。

調理法で差が出やすく、クエは煮付けや鍋で深い味わいを引き出すと特に良さが出ます。マハタは刺身や軽い煮物、蒸し料理などで素材の上品さを楽しむのがおすすめです。どちらも新鮮さが味を左右するため、購入時は鮮度に注意すると違いをより感じやすくなります。

好みの基準としては、濃厚さを求めるならクエ、食感の締まりやあっさり寄りの旨味を求めるならマハタを選ぶと満足度が高いです。

価格差が生まれる主な理由

価格差は漁獲量、漁法、市場での需要とブランド性が主な要因です。クエは漁獲量が少なく、良質な個体が高値で取引されやすいため市場価格が高めに安定することが多いです。特に大型で脂ののった個体は料亭などからの需要が高くなります。

マハタは比較的流通量が多く、価格はクエより手頃なことが一般的です。ただし産地や季節、サイズによってはマハタでも高値になる場合があります。漁法も影響し、一本釣りや活け締めで丁寧に扱われた魚は付加価値が付きやすくなります。

流通過程での取り扱い、冷蔵・冷凍の違いも価格に反映します。見た目で高品質と判断される個体は評価が上がるため、購入時には鮮度や産地、処理方法を合わせて確認することが重要です。

家庭での使い分けの実践的アドバイス

家庭で使い分ける際は、料理の目的と予算を基準に選んでください。特別な食事やおもてなしなら、濃厚な旨味が楽しめるクエを選ぶと満足度が高まります。煮付けや鍋で豪華に仕立てると、その良さが引き立ちます。

普段使いや刺身で楽しみたい場合はマハタが使いやすく、価格も比較的抑えられます。身の締まりが良いので、切り身にして焼き物や蒸し物にも向いています。予算を抑えつつ高級感を出したいなら、マハタの旬を狙って購入すると良いでしょう。

購入時はサイズ、鮮度、処理の状態をチェックしてください。調理では加熱しすぎないこと、素材の旨味を引き出す下処理(鱗や内臓処理、血合いの除去)を丁寧に行うことが大切です。

見た目と体のつくりで判別する方法

見た目や体のつくりは判別に有効な手がかりです。ここでは顔つき、体色、ひれや体型、成長段階での変化に分けて具体的に確認するポイントを説明します。

全体のバランスを見て、複数の特徴が一致するかどうかで判断するのが確実です。単一の特徴だけで断定せず、複合的に見る習慣をつけると失敗が減ります。

顔つき和口の形の違いをチェック

クエは顔全体に丸みがあり、口が大きくしっかりした印象を受けます。口角が下がって見える個体もあり、顔がどっしりとした印象です。マハタは顔がやや細めで、口が比較的小さく見えることが多いです。

口まわりの顎のラインや歯の見え方にも注目してください。クエは顎ががっしりしており、噛みごたえのある印象を与えます。マハタは顎が柔らかい形で、顔全体が細めに見えることがあります。

見分けにくいときは、顔の比率(頭部の大きさと体のバランス)を比べてみると参考になります。複数の個体を並べて比べられる場面では、違いが分かりやすくなります。

体色と斑点や模様の見分け方

体色は成魚の個体差や環境で変わるため万能の指標ではありませんが、傾向はあります。クエは淡色で均一な色合いの個体が多く、斑点が目立ちにくい場合が多いです。一方、マハタは胴体に小さい斑点や点状の模様が現れることがあります。

模様の入り方にも注目してください。マハタは斑点が散在する傾向があり、個体によってはコントラストが強く出ます。クエは模様が控えめでグラデーションのような色むらが出る場合があります。

色むらや斑点だけで決めつけず、他の部位の形状と合わせて判断するのが安全です。特に成魚になれば特徴がはっきりすることが多いです。

ひれや体型の細かな差を確認

ひれの形や位置、体型のプロポーションも判別のヒントになります。クエは体高があり胴回りが厚く見えることが多く、泳いでいると安定感のあるフォルムです。マハタはややスリムで、体長に対して細身に見える場合が多いです。

背びれや尾びれの形に注目すると、微妙な違いが分かることがあります。クエのひれは全体的に丸みを帯びた印象で、マハタはややシャープに見えることがあります。ひれの先端の形状や幅もチェックポイントです。

市場で見比べられる場面では、背中側からのシルエットを観察すると判別しやすくなります。複数の視点から確認する習慣をつけましょう。

幼魚と成魚で変わる特徴の見方

幼魚は体色や模様が成魚と大きく異なることがあり、見分けにくい場合があります。幼魚期には斑点やラインがはっきり出る種もあり、成魚の特徴が出るまで時間がかかります。

幼魚を見分ける際は、体のプロポーションやひれの位置、口の形といった基本的な形状に注目してください。これらは成長しても大きく変わらないため、判別の手がかりになります。

どうしても分からない場合は産地や漁法、販売ラベルの表示を確認すると良いでしょう。販売者に直接確認できる環境なら、産地やサイズの情報を尋ねると安心です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

生息域と旬の違いを理解する

生息域や旬の違いは、味や入手のしやすさに直結します。ここでは分布、好む深さや岩礁環境、漁獲時期の特徴、サイズによる味の変化を分かりやすく解説します。

魚ごとの生息環境と漁期の違いを把握しておくと、旬の時に美味しい個体を手に入れやすくなります。市場での選択にも役立ちます。

生息分布とよく獲れる海域

クエは主に温暖な沿岸域や岩礁帯に生息しており、暖かい海域でよく見られます。特に日本海側や瀬戸内海、九州周辺の沿岸で多く漁獲されることがあります。

マハタはやや広い分布を持ち、沖合の岩礁や複雑な海底地形を好む傾向があります。地域によっては両種が混在することもあるため、産地表示が区別の手がかりになります。

漁場ごとの特色を覚えておくと、市場での品揃えや価格差の理由が理解しやすくなります。地元での呼び名や扱い方にも地域差があるため、販売者に確認すると確実です。

深さや岩礁との関係性を把握

両種とも岩礁や複雑な海底を好みますが、細かな好みの深さには差があります。クエは比較的浅めの岩礁帯から中深海まで幅広く生息することが多く、漁獲も沿岸近くで行われることがあります。

マハタは岩礁の隙間ややや深めのエリアに多く、漁法としては定置網や釣りで獲られることが多いです。深さによる水温や餌の違いが味に影響するため、どこで獲れたかは味の傾向を予測する際に重要です。

旬の時期には浅場に群れることがあり、その時期の個体は身質が良く評価されやすくなります。

漁獲時期と旬の見極め方

旬は地域と気候によって変わりますが、一般的に冬場に脂がのって美味しくなる傾向があります。クエは秋から冬にかけて脂が増し、鍋や煮付けで特に評価されます。マハタも同様に晩秋から冬にかけて良質な個体が増えますが、個体差が出やすいです。

旬を見極めるには、地元の漁業情報や市場の入荷状況をチェックするのが確実です。産地直送の情報や鮮魚店の店主の話を聞くと、その年の当たり年や良漁場の情報が得られます。

季節ごとの味の変化を把握しておくと、より良い買い物ができます。

サイズによる味の変化について

サイズは味と食感に直結します。大型の個体は脂がのりやすく、コクのある深い味わいになります。一方で小型の個体は身が引き締まり、歯ごたえが楽しめる傾向があります。

クエは大型になるほど旨味が増し、料亭などでは大物が好まれます。マハタも大きくなると風味が増しますが、中〜小型は家庭料理で扱いやすく、調理時間も短くて済みます。

用途に合わせてサイズを選ぶと調理がしやすく、満足度も上がります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

市場価格と料理用途での使い分け

購入や料理での使い分けは、価格と用途を考えることが基本です。ここでは価格差に影響する市場要素、料理適性、下処理や調理のコツ、料亭向けと家庭向けの選び方を具体的に示します。

目的に合った選択をすることでコストパフォーマンス良く楽しめます。

市場での価格差に影響する要素

価格差は漁獲量、サイズ、鮮度、産地、漁法、そして需要に左右されます。希少性の高い大型クエは高値になりやすく、マハタは比較的流通量が多いため手頃な価格で出回ることが多いです。

付加価値として活〆や生け簀での管理、ブランド産地の表示があると価格が上がる傾向があります。また旬の時期は品質が良くても供給が集中すると価格が変動することがあります。

市場で買うときはサイズ表記と産地、処理方法を確認し、用途に応じてコストを見積もると良いでしょう。

刺身や鍋での調理適性の違い

刺身ではマハタの締まった身が向いており、適度な歯ごたえが楽しめます。クエは刺身でも美味しいですが、脂と旨味が強いので薄造りやあっさりめの合わせ薬味でバランスを取るのがおすすめです。

鍋や煮付けではクエのコクが活きます。濃厚な出汁が出やすいため、少量でも満足感が得られます。マハタは鍋でも素材の風味が生き、さっぱりと仕上げたい場合に適しています。

用途に応じて切り方や火加減を調整すると、それぞれの良さを引き出せます。

下処理や調理の具体的なコツ

下処理は鮮度を保つために重要です。血合いをしっかり除く、内臓を速やかに取り出す、冷水で洗ってぬめりを取るなど基本を押さえてください。活け締めや神経抜きをした個体は風味が良いため、販売時に確認すると安心です。

調理では過度な加熱を避けること、特に刺身や軽い蒸し料理では火を通し過ぎないように注意してください。煮付けや鍋では最後に味を馴染ませる時間を取ると旨味が出ます。

切り身にする際は柵取りを丁寧に行い、包丁をよく研いでおくと見た目も味も向上します。

料亭向けと家庭向けの選び方

料亭や特別な場では大型で脂ののったクエが好まれます。見た目の迫力と深い旨味が求められる場面に適しています。産地や活け締めの有無など細かな情報も重視されます。

家庭向けには、扱いやすく価格も手頃なマハタや、小型のクエを選ぶと良いでしょう。調理の手間を抑えつつ素材の良さを楽しめます。普段使いなら下処理済みの切り身や冷凍品も便利です。

用途と予算に合わせた選択が満足度の高い食事につながります。

購入や料理で迷ったときの判断基準

購入や料理で迷ったら、用途・予算・人数・調理の手間の4点を基準にしてください。用途が刺身中心ならマハタ、特別な日の鍋や贅沢な煮付けならクエを選ぶのが分かりやすいです。

人数が多く見栄えを重視するなら大型のクエ、少人数で手早く調理したいなら中小型のマハタやクエが扱いやすいです。予算に余裕があれば旬の大物を狙い、コスト重視なら旬のマハタを狙うと満足度が高まります。

最後に、購入時は鮮度と処理状態を必ず確認し、分からない点は販売者に尋ねることをおすすめします。これだけ押さえれば失敗が少なく、美味しく楽しめます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!