あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

黒ミル貝は市場で見かけるとつい気になる存在です。独特の見た目と食感で人気がありますが、種類や扱い方を知らないと失敗することもあります。本記事では、黒ミル貝の特徴から買い方、調理法、栄養と安全性まで、家庭で安心して楽しむために知っておきたいポイントをわかりやすくまとめました。初めての方でも迷わないよう、実用的なチェックリストやコツを中心に解説します。

黒のミル貝とは何が特別か 今すぐ押さえるべきポイント

黒のミル貝は、見た目の黒っぽい殻としっかりした身が特徴の二枚貝で、刺身や寿司で人気です。食感はコリッとした歯ごたえがあり、旨味がしっかり感じられるため、シンプルな調理で素材の良さが引き立ちます。扱いに慣れると家庭でも高級感のある一品にできます。

流通量は白いミル貝より少なめで、価格がやや高めなのが一般的です。貝殻や身の色、匂いで鮮度が見分けられるため、購入時のチェックが重要です。また、冷凍品も多く出回っているため、生と冷凍の違いや解凍方法を知っておくと失敗が減ります。

安全面では、他の二枚貝同様に貝毒や食中毒のリスクがあるため、信頼できる販売元を選び、適切な下処理と加熱でリスクを減らすことが大切です。次の見出しで具体的な特徴や見分け方を詳しく紹介します。

黒ミル貝の正体と主な呼び名

黒ミル貝は学名や地域名で呼ばれ方が異なりますが、一般的には「黒ミル」「黒ミル貝」として流通しています。外見の特徴としては、やや厚みのある殻と黒っぽい色彩が目立ちます。殻の表面は滑らかな場合とややざらつく場合があり、種類や産地で差があります。

食用として市場に出る個体は主に身が厚く、噛み応えがあるため刺身や寿司に向いています。地域によっては「本ミル」と呼ばれることもあり、これが高評価の源になっていることがあります。呼び名の違いだけでなく、流通経路や加工の有無でも品質や価格が変わるため、購入時は表記を確認してください。

保存や調理の際は、殻と身の色の違いや匂いの有無で鮮度を見極める習慣をつけると安心です。売り場で見かけたら、産地表示や加工の有無、冷凍か生かをチェックするようにしましょう。

白ミル貝との味や価格の違い

白ミル貝と黒ミル貝は同じ「ミル貝」の仲間でも味わいと価格に差があります。白ミルは比較的柔らかく甘みが強い傾向があり、刺身でも食べやすい口当たりです。一方で黒ミルは歯ごたえがあり、噛むほどに旨味が出るタイプが多く、好みが分かれます。

価格面では、黒ミルのほうが流通量が少ない場合が多く、やや高めに設定されることがあります。ただし、産地や漁獲量、サイズによっては逆になることもあるため、店頭での表示や重量を確認することが大切です。コスパを重視するなら白ミルの一部製品が選択肢になります。

食べ方の相性では、黒ミルは軽く炙る、細切りにして和え物にするなど香りや食感を活かす調理が向いています。白ミルはシンプルな刺身や薄造りで甘みを楽しむのが良いでしょう。

市場での流通と代表的な産地

黒ミル貝は地域ごとに漁獲量が異なり、代表的な産地では鮮度管理もしっかり行われています。国内では北海道や東北、北陸の一部などの冷たい海域で漁獲されることが多く、産地表記がある商品は信頼しやすいです。

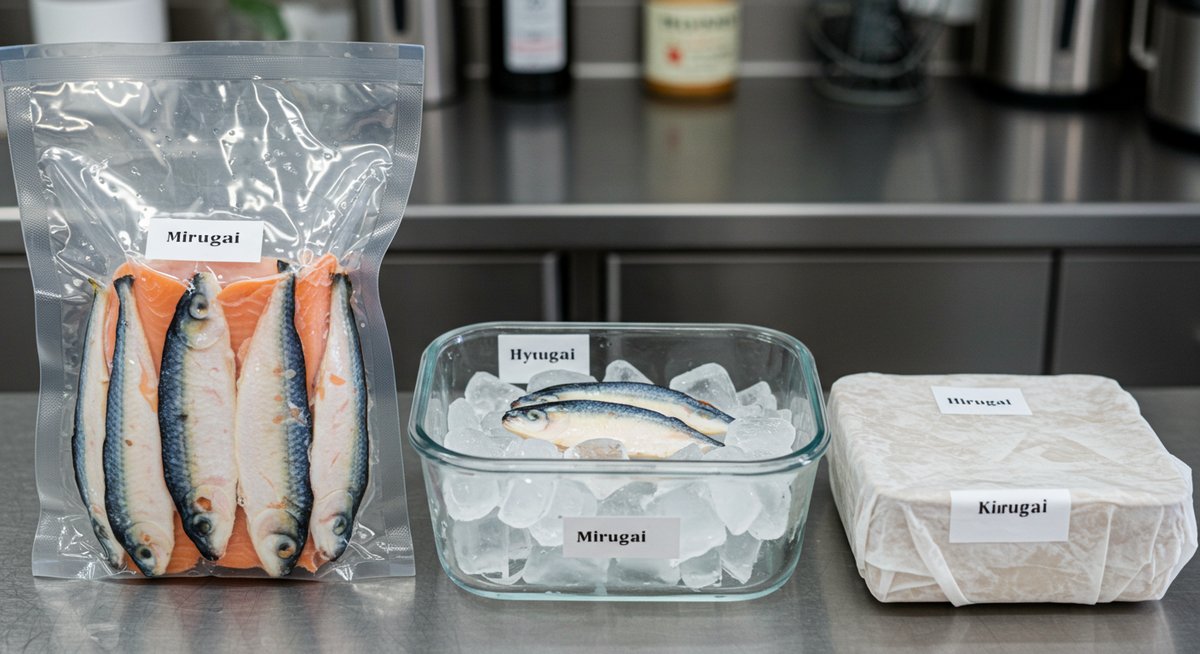

流通経路は生鮮で直送される場合と、一度冷凍加工されて流通する場合があります。鮮度保持のために氷詰めで運ばれることが一般的ですが、長距離輸送では冷凍処理が行われることが多いです。産地表示や加工履歴、流通経路を確認して、用途に合ったものを選んでください。

業者やブランドによって品質管理のレベルが変わるため、購入経験のある店や鮮魚コーナーの評判を参考にすると失敗が少なくなります。

刺身や寿司で人気の理由

黒ミル貝が刺身や寿司で人気なのは、コリッとした食感と噛むほどに広がる旨味にあります。程よい歯ごたえがアクセントになり、シャリやわさびと合わさることでバランスが良くなります。見た目にも色味が映え、握りや盛り付けで高級感を出せる点も好まれています。

また、薄切りや細切りにすると食感が際立ち、食べる側にとって満足感が得られます。加熱しすぎない方が旨味を逃さず、軽く炙る程度で香ばしさを加える調理法も人気です。新鮮なものはそのまま刺身で楽しめるため、寿司店や割烹でも重宝されています。

調理前に知っておきたい扱い方

調理前にはまず鮮度を確認し、ぬめりや強い異臭がないかをチェックしてください。殻付きで売られている場合は泥や藻類を落とし、流水でよく洗います。生で食べる場合は特に衛生に注意し、できるだけ冷蔵保存で短期間内に使い切ることをおすすめします。

冷凍品はパッケージの解凍方法に従い、急速解凍や流水解凍で品質を落とさないようにします。身を切る際は繊維に逆らわずに切ると食感が出やすく、薄切りや細切りで食べやすくなります。次のセクションで具体的な見分け方や種類について詳しく説明します。

市場で見かけるミル貝の種類と見分け方

市場には見た目や味の違うミル貝が並びます。見分け方を知っておくと買い物がぐっと楽になります。ここでは代表的な種類や外見のポイントを押さえ、見た目・香り・触感からの判別法を紹介します。

色や殻の形、産地表示といった基本的なチェック項目を覚えておくだけで、好みや用途に合わせた選択がしやすくなります。安価な輸入品と国産品の違いも含めて、簡単に見分けられるコツを解説します。

本ミルと呼ばれる黒ミルの見た目

本ミルと称される黒ミルは、殻がやや厚く黒っぽい色調が特徴です。殻の表面には光沢があり、形は楕円に近いものが多く、サイズも比較的大きめの個体が見られます。身の色は白から薄いピンクがかったものまで幅があります。

鮮度のよい本ミルは身に張りがあり、切った断面がみずみずしく見えます。殻付きの場合は殻の色むらや傷が少ないものを選ぶと品質の良い個体である可能性が高いです。購入時には産地ラベルや販売者の情報も確認しましょう。

白ミル貝とナミガイの特徴

白ミル貝は殻が淡い色で、身はやわらかく甘みが感じられるタイプが多いです。見た目が明るいため刺身で映えやすく、初心者にも食べやすいのが特徴です。ナミガイは殻が波打つような形状で、身の繊維が細かく、食感は比較的ソフトです。

どちらも調理や用途で使い分けると良く、白ミルはそのまま刺身、ナミガイは和え物や酢の物に向くことが多いです。見た目だけでなく、食感や調理方法を考えて選ぶと満足度が上がります。

殻の色と身の色での簡単識別法

殻の色は黒っぽいか淡色かで大まかに種類を判別できます。黒系の殻は歯ごたえ重視の黒ミル系、淡色は白ミルやナミガイ系で柔らかめの傾向があります。身の色は白っぽいかピンクがかっているかで鮮度や種類を判断する補助になります。

ただし、冷凍加工や保存状態で色は変わることがあるため、色だけで完全に判断しないようにしてください。殻と身の両方をチェックし、匂いや張りも併せて確認するのが確実です。

食感や香りで判断するコツ

生のミル貝は噛んだときの弾力や歯ごたえで種類を判断できます。コリッとした強い歯ごたえなら黒ミル系、やわらかめで甘みがあるなら白ミル系やナミガイです。香りは海の香りが自然で、変な生臭さや強いアンモニア臭がないかを必ず確かめてください。

調理前に小さく切って味見できる場合は、火を通さずに少量で食感と風味を確認すると失敗が少なくなります。

他の二枚貝と混同しないためのポイント

ホタテやアサリなど他の二枚貝と比べてミル貝は殻の形や厚み、身の付着位置が異なります。殻が厚めで身がしっかりしている点がミル貝の見分けポイントです。販売ラベルがある場合は種名を確認し、不明な点は店員に尋ねると安心です。

薄い殻や開き方が違う貝は別種であることが多いため、見た目の違いに注意して選んでください。

安価な輸入品の見分け方

安価な輸入品はパッケージや表示が簡略になっていることが多く、産地や加工情報の表記があいまいな場合があります。価格が極端に安いものは加工状態(冷凍・解凍)や鮮度に注意が必要です。

パッケージ表記に「解凍」「輸入」「加熱済み」などの記載がないか確認し、心配な場合は国産表記や鮮魚コーナーの生ものを選ぶと安心です。次は買うときの具体的なチェックポイントを紹介します。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

買うときの選び方と家庭での扱い方

買う時に押さえるべきポイントは鮮度と産地、加工状態です。家庭で上手に扱えば、ミル貝の魅力を最大限に引き出せます。ここでは店頭での確認項目、冷凍と生の使い分け、解凍や下処理の手順、保存方法まで実用的に説明します。

衛生面の注意点も含めて、日常で使いやすいチェックリスト形式で紹介しますので、買い物の際にそのまま使えます。

鮮度の確認項目と店頭でのチェック

店頭ではまず見た目と匂いをチェックしてください。身に張りがあり、色つやが良ければ鮮度の目安になります。変色や強い生臭さ、ぬめりがある場合は避けましょう。殻付きなら殻の閉まり具合も確認し、開いたまま戻らないものは鮮度低下の可能性があります。

パッケージ品は製造日や解凍日、賞味期限を必ず確認してください。販売スタッフに産地や入荷日を尋ねると安心です。刺身で食べる予定なら「刺身用」と明記されたものを選ぶのが安全です。

産地表示の読み方と選び方の目安

産地表示は「漁獲地」「加工地」「原産国」の3つを確認すると良いです。漁獲地が明確で加工が国内なら、鮮度管理が行き届いている可能性が高まります。逆に産地不明や加工地が不明確な商品は避けたほうが無難です。

価格が高めでも信頼できる産地表示や有名産地のブランドであれば安心度が上がります。用途(刺身用か加熱用か)に合わせて表示をチェックしてください。

冷凍品と生の使い分けの基準

生のミル貝は鮮度が良ければ刺身や寿司に向きますが、入手が難しい地域や長期保存が必要な場合は冷凍品が便利です。冷凍は旨味が落ちやすい反面、流通性が高く価格が安定しています。

刺身や寿司ならできるだけ生の鮮度の良いものを選び、加熱調理(煮る・焼く)に使う場合は冷凍品でも問題ありません。冷凍品を刺身にする場合は解凍方法と品質表示を確認してください。

家庭での解凍と下処理の手順

冷凍品は冷蔵庫内でゆっくり解凍するのが基本です。急速に解凍すると水っぽくなりやすいため、時間をかけて解凍してください。流水解凍は短時間で使いたいときに便利ですが、旨味が流れ出ることがあるので注意が必要です。

下処理は身を流水で洗い、ぬめりや殻の破片を取り除きます。内臓や黒い膜が残っている場合は包丁でそっと取り除き、切る際は繊維に対して直角に薄く切ると食感が良くなります。

保存方法と長持ちさせるコツ

生のミル貝は冷蔵でできるだけ早めに使い切るのが理想です。氷を入れた容器に入れて冷やすと鮮度を保ちやすくなります。冷凍保存する場合はできるだけ空気に触れさせないようラップで包んで冷凍用袋に入れると風味の劣化を抑えられます。

解凍したものは再冷凍を避け、解凍後は速やかに使い切ってください。長期間保存する場合は真空パックや業務用の急速冷凍サービスを利用すると品質保持に役立ちます。

衛生面で気をつけるポイント

生食する場合は特に衛生管理が重要です。調理前後に手をよく洗い、まな板や包丁を清潔に保ってください。貝類は内臓にリスクがあるため、内臓を取り除くか信頼できる「刺身用」と表示されたものを選ぶと安心です。

加熱調理する際も中心部まで均一に火が通るように気を付け、調理器具の使い回しは避けてください。次は具体的な調理法とコツを紹介します。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

調理のコツとおすすめの食べ方

ミル貝はシンプルに食べるほど素材の良さが際立ちます。刺身や寿司、炙り、和え物など幅広く楽しめます。ここでは切り方や調理法ごとのコツ、簡単レシピ、火の通し方の目安、相性の良い薬味を紹介します。

家庭で手軽に作れるレシピ中心に解説するので、初心者でも美味しく仕上げられます。ポイントを押さえれば、高級店の味に近づけます。

刺身や寿司向けの切り方と盛り付け

刺身や寿司向けには、身を薄く引くように切るのが基本です。繊維に対して直角に薄切りにすることで歯切れの良さが出ます。寿司の握りは、軽く塩をふるか、少量の醤油を塗ってからシャリに乗せるとバランスが良くなります。

盛り付けは見た目のコントラストを意識し、葉物やレモンの薄切りで華やかさを添えます。切り方を変えるだけで食感が変わるため、薄切りと細切りを組み合わせるのもおすすめです。

薄切りと細切りで食感を活かす方法

薄切りは口当たりを滑らかにし、旨味をじっくり味わえます。細切りは歯ごたえを強調し、和え物やサラダに向きます。調味料と合わせる場合は、細切りにして軽く塩と酢で和えると旨味が引き立ちます。

どちらの切り方も切った後に冷やすことで食感が引き締まり、味のまとまりが良くなります。食べる直前に切るのが最も美味しいです。

炙りや和え物で旨味を引き出すコツ

炙る場合は表面を軽く炙る程度にして中は生の状態を残すと、香ばしさと旨味の両方が楽しめます。和え物にする場合は、醤油ベースのタレやポン酢、ごま油を少量使うことで風味がまとまります。

火を入れすぎると硬くなるため、加熱時間は短めに調整してください。味付けは素材の旨味を邪魔しないように控えめにするのがコツです。

簡単で美味しい家庭向けレシピ例

家庭で手軽に作れる例として、薄切り刺身のわさび醤油、細切りの酢の物、軽く炙って塩レモンで食べるアレンジがあります。どれも材料少なめで短時間で作れるため、普段使いに向いています。

調理はシンプルにするほど素材の良さが引き立つため、調味料は控えめにして組み合わせを楽しんでください。

加熱調理で失敗しない火加減の目安

加熱する場合は短時間で高温を通すか、低温でじっくり火を通すかのどちらかが良いです。短時間高温(炙りや焼き)は表面のみ香ばしく、中はしっとり保てます。煮る場合は火を弱めにして煮過ぎないように注意してください。

中心部が硬くならないように火加減と時間を調整し、試作で感覚をつかむと安定して仕上げられます。

相性の良い薬味と調味料の組み合わせ

黒ミル貝にはわさび醤油、レモンや酢橘の柑橘、塩レモン、少量のごま油などがよく合います。香りの強い薬味は少量に留めると貝の旨味が引き立ちます。ネギや刻み海苔、柑橘の皮の千切りでアクセントを付けるのもおすすめです。

次は栄養と安全面について説明します。

栄養と安全性を知って安心して食べるために

ミル貝は低脂肪でタンパク質が豊富な海産物です。一方で貝類特有のアレルギーや寄生虫、貝毒のリスクもあります。ここでは主要な栄養素、注意すべき健康リスク、妊婦や子供向けの留意点、業務用加工品のチェック方法までまとめます。

安全に楽しむためのポイントを理解しておくと、家庭での調理や保存が安心になります。

黒ミル貝に含まれる主な栄養素

黒ミル貝は高タンパクでビタミンB群やミネラル(亜鉛、鉄、マグネシウム)が含まれています。低脂肪で栄養密度が高いため、健康志向の食材として適しています。特に筋肉の維持や代謝をサポートするタンパク質が豊富です。

ただし、調理法によっては塩分や脂質が増えるため、ヘルシーに楽しむなら刺身や軽く炙る程度の調理がおすすめです。

アレルギーや過敏症に関する注意点

貝アレルギーを持つ人はミル貝も反応する可能性があるため、初めて食べる場合は少量から試してください。既往のある方や症状が出たことがある場合は摂取を避けるか、医師に相談してください。

調理環境でも他の食材と交差汚染が起きやすいため、アレルギーを持つ家庭では調理器具の使い分けや徹底した洗浄が重要です。

寄生虫と食中毒のリスクと対策

貝類は寄生虫や細菌による食中毒のリスクがあります。刺身で食べる場合は信頼できる「刺身用」表示のあるものを選び、鮮度管理が確かな販売者から購入してください。加熱すれば多くのリスクは低減しますが、完全にリスクをゼロにするわけではないため、適切な衛生管理が必要です。

また、赤潮などの海域汚染により貝毒が発生することがあるため、産地情報や漁獲時期の注意喚起を確認することをおすすめします。

妊婦や子供が食べる際の注意点

妊婦や幼児は食中毒に対する影響が出やすいため、生食は慎重にしてください。妊婦がどうしても食べたい場合は加熱調理された加工品を選ぶ、または医師に相談することが安全です。子供には小さく切って十分加熱したものを与えるようにしてください。

業務用加工品を選ぶ際の品質チェック

業務用加工品を選ぶ際は、製造日やロット番号、保存方法が明確に記載されているか確認しましょう。真空パックや急速冷凍処理がされているものは品質が安定している場合が多いです。輸入品は産地表示と解凍・再冷凍の有無をチェックして、用途に合ったものを選んでください。

最後に、黒ミル貝を安全に楽しむための総まとめです。

黒ミル貝を安全に選んでおいしく楽しむためのポイント

黒ミル貝を選ぶ際は、見た目・匂い・産地表示の三点を基本としてチェックしてください。刺身で楽しむなら「刺身用」「入荷日」などの記載がある鮮度の良い生ものを、長期保存や加熱用途なら冷凍品や加工品を選ぶと使い勝手が良くなります。

家庭で調理する際は、解凍はゆっくり行い、下処理で内臓やぬめりをしっかり落とすこと。切り方や火加減を工夫すると食感と旨味が格段に良くなります。衛生面では交差汚染を避け、加熱が必要な場合は中心まで火を通すことを忘れないでください。

これらのポイントを押さえれば、黒ミル貝を安心して家庭で楽しめます。新鮮なものを見つけたら、まずは薄切りの刺身や軽く炙った一品でその魅力を味わってください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!