あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

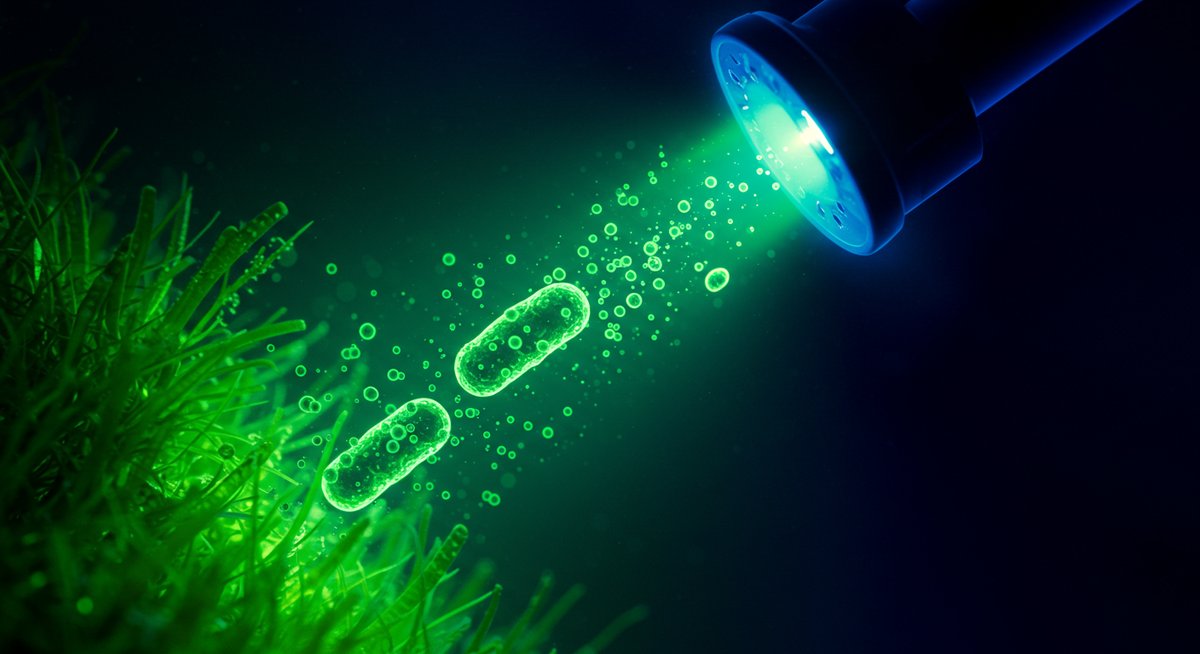

最初に水槽に殺菌灯を導入する前に知っておきたいポイントを簡潔に説明します。殺菌灯は水質管理や病原体対策に有効ですが、その一方で水温の上昇や有益なバクテリアの影響、薬浴との相性など運用上の注意点があります。この後の各項目で具体的なデメリットや対策、導入前に比較すべき性能などをわかりやすくまとめますので、導入判断にお役立てください。

水槽における殺菌灯のデメリットを導入前に確認する

殺菌灯の導入は一見便利ですが、注目すべきデメリットがあります。まず水温上昇が生体やバクテリアに影響を与える点、次に有益なろ過バクテリアの減少リスク、薬浴との併用トラブル、さらに紫外線の直接暴露やメンテナンス費用が負担になる点です。これらを理解しておくことで、導入後の失敗を減らせます。

水温上昇が飼育環境に与える影響

水槽用殺菌灯はランプや電気部品が発する熱で周囲や循環水の温度を上げることがあります。特に小型水槽や循環量が少ないシステムでは、数℃の上昇でも魚や無脊椎動物にストレスを与えることがあるため注意が必要です。

水温上昇は酸素溶解度の低下や代謝促進を招き、水質悪化や病気の誘発につながることがあります。サンゴや熱帯魚の場合、種ごとの適温範囲が狭いためわずかな変動で調子を崩すことがあります。

対策としては、機器の放熱設計を確認する、冷却ファンや放熱パイプを併用する、水槽と外気の温度差を小さくするなどが有効です。また、ランプを直結せずに外部に設置するタイプや低発熱のLED式殺菌灯を選ぶことでリスクを下げられます。

有益なろ過バクテリアが減る可能性

殺菌灯は水中の微生物に作用して増殖を抑えるため、ろ過槽やバイオろ材上の有益な硝化菌・脱窒菌などにも影響を与える恐れがあります。これにより窒素サイクルが乱れ、アンモニアや亜硝酸の蓄積といった水質悪化が起きることがあります。

影響の大きさは照射強度や通水量、設備配置に依存します。全量を常時殺菌灯に通すフローではバクテリアへのダメージが大きくなりやすい一方、一部循環やバイパス設計にすればリスクを軽減できます。

バクテリアを守る運用としては、殺菌灯を通す水量を調整する、ろ材やバクテリア維持用の別系統を残す、定期的にバクテリア活性をチェックするなどの対策が有効です。導入前に現在のろ過構成を見直すことをおすすめします。

薬浴や治療との併用で起きる問題

薬浴や塩浴、抗生物質などを用いた治療を行う場合、殺菌灯が薬剤の効果や分解に影響を与えることがあります。紫外線は一部の薬剤や有機化合物を分解するため、薬効が落ちたり、副生成物が発生するリスクがあります。

特に薬浴中は殺菌灯によって有用な治療濃度が保てなくなる恐れがあるため、薬浴時は殺菌灯を停止する運用が一般的です。ただし停止することで感染源が拡散しやすくなるため、同時に隔離タンクや別系統での治療を検討する必要があります。

医薬品の種類や濃度によって挙動が異なるため、事前に薬剤の添付文書やメーカー情報を確認し、必要なら獣医や専門店に相談してください。

紫外線の直接暴露と作業時の注意点

殺菌灯はUV-Cなどの波長を使う場合があり、皮膚や目に対する危険があります。機器の蓋が外れている、配管の接続が緩んでいる、点検作業中に直接光を見るなどの状況で人体被曝のリスクが増えます。

作業時は電源を切り、完全にシャットダウンしてから内部を扱うこと、保護手袋や保護メガネを使うことが重要です。小さなお子さんやペットがいる家庭では設置場所を慎重に選び、触れられないよう対策してください。

またランプ割れ時の紫外線だけでなく、水銀を含むランプの場合は破損による化学物質漏洩にも注意が必要です。適切に保護された機器と取り扱い説明書の厳守が必要です。

維持費とランプ寿命が負担になる点

殺菌灯はランプや電気部品の消耗が避けられず、定期的な交換が必要です。紫外線出力は時間とともに低下するため、メーカー推奨の交換周期に従わないと十分な効果が得られなくなります。

ランプ交換費用、予備部品の確保、場合によっては専門業者への点検依頼などがランニングコストとしてかかります。特に複数の水槽や大規模設備では交換数が増え、年間コストが無視できないレベルになることがあります。

購入前に消耗品の価格や入手性、メーカーサポートを確認し、長期的な維持費を見積もることが重要です。LEDタイプやメンテナンスが簡単なモデルを選べば負担を軽減できます。

殺菌灯の仕組みと導入で期待される効果

殺菌灯は紫外線で微生物のDNAやRNAを破壊し、増殖や感染能力を失わせる装置です。水質改善や病原体抑制に効果が期待でき、特にフリーリビングの細菌や一部の寄生虫、藻類の抑制に寄与します。ただし効果は機器の出力や照射時間、通水方式で大きく変わります。

紫外線が微生物に与える基本的な働き

紫外線、特にUV-Cは微生物の遺伝子を損傷させ、複製能力を失わせます。光がDNAに吸収されると、塩基同士が異常な結合を作り、細胞分裂や再生ができなくなります。結果的に微生物は増えなくなり、感染源としての力を失います。

この作用は直接照射が必要で、水中の濁りや有機物があると紫外線が遮られ効果が落ちます。また、死滅ではなく不活化が中心であり、物理的に取り除くわけではない点に注意が必要です。

効果の速さは微生物の種類や照射強度に依存します。設計次第では短時間で高い不活化率を得られる一方、照射不足では十分な効果が得られません。機器選びと運用が重要です。

細菌 藻類 寄生虫への効果の違い

細菌:小型で紫外線に敏感なものが多く、UV-Cで高い不活化率が期待できます。ただし塊になっていたり有機物に隠れていると効果が落ちます。

藻類:浮遊性や小型藻類は紫外線で抑制されますが、付着している藻やフローラ層にいる藻は照射から逃れやすく、完全な抑制は難しいことがあります。

寄生虫:ライフステージによって感受性が異なります。遊泳する幼生や遊走子には効果がありますが、シストや殻で保護された段階では耐性が高く、十分な照射が必要です。

つまり、殺菌灯は万能ではなく、他のろ過や機械的除去と併用することで総合的な効果が高まります。

出力と照射時間が効果に与える影響

殺菌灯の「出力(W)」と水の滞留時間が重要です。高出力で短時間の照射でも効果は出ますが、通水速度が速すぎると十分な照射時間が確保できず効果が落ちます。逆に低出力でも長時間照射すれば一定の効果が期待できます。

設計ではUV出力、反応容器の径や長さ、流速、入射角などを総合的に考慮します。一般的にクレジット表やメーカーの性能表を参考にし、実際の流量での不活化率を確認することが大切です。

運用上は規定の流量を守り、定期的に出力低下をチェックすることで安定した効果を確保できます。過度に流量を上げないことがポイントです。

機器の種類ごとの特徴比較

主に水槽用には紫外線ランプ式(UV-C)とUV-LED式、オゾンを併用するタイプなどがあります。ランプ式は歴史が長く安定した出力が得られますが、ランプ交換や発熱、場合によって水銀を含むことが欠点です。

UV-LEDは低発熱で長寿命、即時点灯が可能ですが、出力や波長の選択肢が限られることと高コストが課題です。オゾン併用型はさらに強い酸化力を持ちますが機材の複雑さや副生成物の管理が必要です。

用途や規模、ランニングコストを比較して選ぶことが重要です。

設置場所と配管方式が効果を左右する理由

殺菌灯の効果は設置位置や配管方法で大きく変わります。水槽一部循環にするのか、全水量を通すのか、外部フィルターの前後どちらに入れるかで不活化率やバクテリアへの影響が異なります。

例えば、ろ過後に設置すれば物理ろ過で濁りを減らした安全な水を効率よく照射できます。一方でろ過前に置くと濁度で光が遮られ効果が落ちます。

配管はバイパスを設けて必要時のみフル通水にするなど柔軟に運用できる設計が望ましいです。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

水槽に導入したときに起きやすい具体的トラブル

導入後に実際に報告されるトラブルは多岐にわたります。よくあるものとして水温上昇による生体ストレス、ろ過バクテリアのバランス崩壊、サンゴや水草への悪影響、薬浴との摩擦、紫外線被曝、機器故障での漏水・電気事故などが挙げられます。対処法と予防を合わせて把握しておきましょう。

実例から見る水温上昇の影響

ある小型水槽で外部殺菌灯を設置したところ、ランプ稼働で水温が2〜3℃上昇し、熱帯魚の食欲不振や寄生虫の発生が増えた事例があります。飼育していたエビやサンゴも白化や脱落が見られ、冷却対策が遅れたために個体の死に至ったケースも報告されています。

この種のトラブルは放熱設計が不十分であったり、機器を密閉した小スペースに入れたことが原因であることが多いです。導入前に熱設計や稼働時の温度上昇試験を行うことが重要です。

ろ過バクテリアのバランス崩壊と症状

殺菌灯を水の全量循環に組み込んだ結果、硝化菌が減少してアンモニアと亜硝酸が上昇した事例があります。魚の元気がなくなり、鰓に白い苔のようなものが付く、急激な水質悪化で死魚が出るなどの症状が現れました。

対応としては殺菌灯の通水割合を減らし、バクテリア再導入(市販バクテリア製剤やろ材の移設)と部分換水を併用して回復を図ることが必要でした。事前にバイパス設計をしておけば防げた可能性が高い事例です。

サンゴや水草への影響と見分け方

サンゴの白化や水草の生育不良が殺菌灯導入後に起きることがあります。見分け方としては、発症のタイミング(導入直後か徐々にか)、水温変動の有無、照射系統を停止した際の回復傾向を観察してください。

サンゴの場合は光や水流、栄養塩バランスの変化も原因になりますので、殺菌灯だけを疑うのではなく全体の飼育条件を合わせて確認する必要があります。

薬浴時に発生しやすいトラブル事例

薬浴中に殺菌灯を稼働したため薬効が落ち、治療が長引いたり再発したケースがあります。逆に薬浴の薬剤が分解されて別の化合物が生成され、想定外の副作用が出た例もあります。

一般的に薬浴時は殺菌灯を停止するか、対象個体を隔離して治療することが推奨されます。薬の説明書に記載がある場合は必ず従ってください。

紫外線的直接暴露による人体リスク

点検時にランプが露出した状態で作業して目に強い痛みや角膜の炎症を生じた事故が報告されています。短時間でもUV-Cは目や皮膚にダメージを与えるため、作業中は電源を切り、保護具を着用することが必須です。

メーカーのマニュアルに従い、子どもの手が届かない場所に設置するなど予防措置を取りましょう。

機器故障で起きる漏水や電気事故の危険

配管劣化や接続不良での漏水、内部コンデンサや電源の不良による発火や感電事故は重大なリスクです。水と電気を扱う機器なので、防水処理やアース、定期点検が欠かせません。

故障時に被害が拡大しないよう漏水トレイの設置や漏電ブレーカーの導入を検討しておくと安心です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

問題を避けるための運用方法と対策

殺菌灯のリスクを減らすには設計段階からの配慮と日常の点検・運用ルールが重要です。出力と水量の適正管理、流量設計、ランプ交換や冷却策、バクテリア保護策、薬浴時の停止ルール、作業時の保護具使用などを組み合わせることで安全で効果的に運用できます。

適切なランプ出力と水量の目安

機器の性能表に示された推奨流量を基準にし、実際の水量に応じた出力選定を行ってください。一般的に殺菌灯は「流量が大きいほど照射時間が短くなる」ため、推奨流量に合わせたサイズを選ぶことが重要です。

小さめの水槽で高出力を選ぶと水温上昇やバクテリア影響が出やすいため、適度に余裕を持った出力設定とバイパス設計を検討してください。

流量調整と配管設計のポイント

バイパス弁を設けて通常時は一部だけを通す、必要時に全水量を通すなどの柔軟な配管が有効です。ろ過器の前後どちらに設置するかで効果が変わるため、目的(病原体抑制か藻類抑制か)に応じて配置を選びます。

配管はメンテナンス性を考えて接続部を簡単に外せるようにし、漏水防止のために確実なシール処理を行ってください。

ランプ交換頻度と点検のチェック項目

ランプは使用時間で出力が低下するため、メーカー推奨の交換周期を守ることが大切です。定期点検項目としてはランプ出力(目視・交換警告)、配管の水漏れ、放熱ファンの動作、配線の劣化、紫外線シールドの破損などをチェックします。

記録を残しておくと劣化傾向が把握しやすく、トラブル予防になります。

水温上昇を抑える設置と冷却方法

冷却ファンの追加、外部設置による放熱確保、冷却水ループの導入などで水温上昇を抑えられます。小型水槽では照射時間を分散する運用や夜間に稼働時間を調整する方法も有効です。

設置前に実働試験を行い、稼働時の温度上昇を測定してから本設置することを推奨します。

ろ過バクテリアを守る補助手段

バクテリアへの影響を避けるために、殺菌灯を通さないバイパス系統を残す、ろ材を複数系統に分ける、定期的に市販のバクテリア添加剤を使うなどの対策が有効です。また、重要なろ材は外部に安置して簡単に移し替えられるようにしておくと安心です。

薬浴時の停止ルールと隔離手順

薬浴や塩浴を行う際は殺菌灯を停止し、可能であれば対象個体を隔離水槽で治療してください。治療終了後は十分な換水と水質確認を行ってから殺菌灯を再稼働してください。

薬剤によっては停止期間や換水量の目安が異なるため、薬剤の説明書を必ず確認してください。

作業時の遮光と個人用保護具の使い方

点検やランプ交換時は必ず電源を切り、照射が残っていないことを確認します。必要に応じて保護メガネや手袋を着用し、直接紫外線が目や皮膚に当たらないように注意してください。

点検時の手順を文書化して家族とも共有すると事故防止に役立ちます。

購入前に比較したい性能と現実的な代替案

購入前には出力、ランプ寿命、流量適合範囲、熱設計、消耗品コストを比較してください。また、オゾンやオゾナイザー、強力な機械式ろ過やプロテインスキマーなどの代替・併用案も検討すると良いでしょう。目的に合った最適な選択をすることで不必要なコストやリスクを避けられます。

タイプ別のメリットとデメリット比較

UVランプ式:メリットは実績と高い不活化率、デメリットは発熱・ランプ交換・水銀含有の可能性。

UV-LED式:メリットは低発熱・長寿命、デメリットは高コストと一部波長の限界。

オゾン併用型:メリットは強力な酸化力で除去効果が高い、デメリットは副生成物管理と機材の複雑さ。

目的に応じて短期コストとランニングコスト、運用の手間を比較してください。

ランニングコストと消耗品の見積もり方

購入時にはランプ交換頻度、交換部品の価格、電力消費、フィルターとの組み合わせでの追加コストを見積もります。年間コストを算出するためにランプ寿命(時間)÷使用時間で交換回数を想定し、部品代と作業費を加算してください。

長期的に見てLEDが有利になる場合もあるため、初期費用だけで判断しないことが大切です。

設置の手間とメンテナンス性で選ぶ基準

設置場所の確保や配管作業、電源確保のしやすさ、日常点検のしやすさを重視してください。壁掛け・外部設置が可能か、防水や取り外し性はどうかを確認すると後の手間が変わります。

簡単にランプ交換ができるか、工具が必要かなども購入判断の重要なポイントです。

オゾンやオゾナイザーとの違いと使い分け

オゾンは酸化力で有機物を分解し、脱色や消臭に有効ですが、オゾン残留や副生成物の管理が必要です。紫外線は直接的な不活化がメインで比較的管理が簡単です。

藻類・色素除去を主目的にするならオゾン、病原体抑制が主目的なら紫外線が適しているケースが多いですが、併用によって相乗効果が得られる場面もあります。

フィルター スキマーとの組み合わせ効果

物理ろ過やプロテインスキマーで有機物や浮遊物を先に除去すると、殺菌灯の効果が向上します。濁りが減ることで紫外線が水中を透過しやすくなり、不活化効率が上がります。

総合的なシステム設計で各機器の得意分野を活かすことが重要です。

導入を見送るべきケースの判断基準

小型水槽で温度管理が難しい、既にバクテリア維持が脆弱でリスクが高い、機器の設置スペースや防水対策が取れない場合は導入を見送るべきです。また、薬浴頻度が高く殺菌灯の停止と稼働が頻繁に必要になるケースもコストや手間の面で不向きです。

必要性とリスクを比較し、代替策で十分な場合はそちらを優先してください。

導入前に知っておきたい水槽用殺菌灯の注意点

導入前に確認すべきポイントは次の通りです:目的(病原体抑制・藻類対策など)を明確にする、設置スペースと放熱対策を確保する、推奨流量やランプ寿命を確認する、バイパスや隔離系統を設計する、薬浴時や点検時の運用ルールを決める、保護具や漏電対策を整えることです。これらを事前に検討すれば、安全で効果的な運用が可能になります。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!