あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

キビレを釣ったとき、寄生虫が見つかると不安になりますよね。ここではまず何を確認すればいいか、現場でできる応急処置や記録の取り方、食べるか持ち帰るかの判断まで、実践的で分かりやすくまとめます。専門用語を使いすぎず、すぐに役立つポイントに絞って説明します。

キビレの寄生虫が見つかったらまず確認したいポイント

釣り上げたキビレに寄生虫が見つかったときは、まず落ち着いて状況を整理することが大切です。寄生虫の数、付着箇所、魚体の損傷の有無を確認します。多くは外見で判別できることが多いので、焦らずチェックしてください。

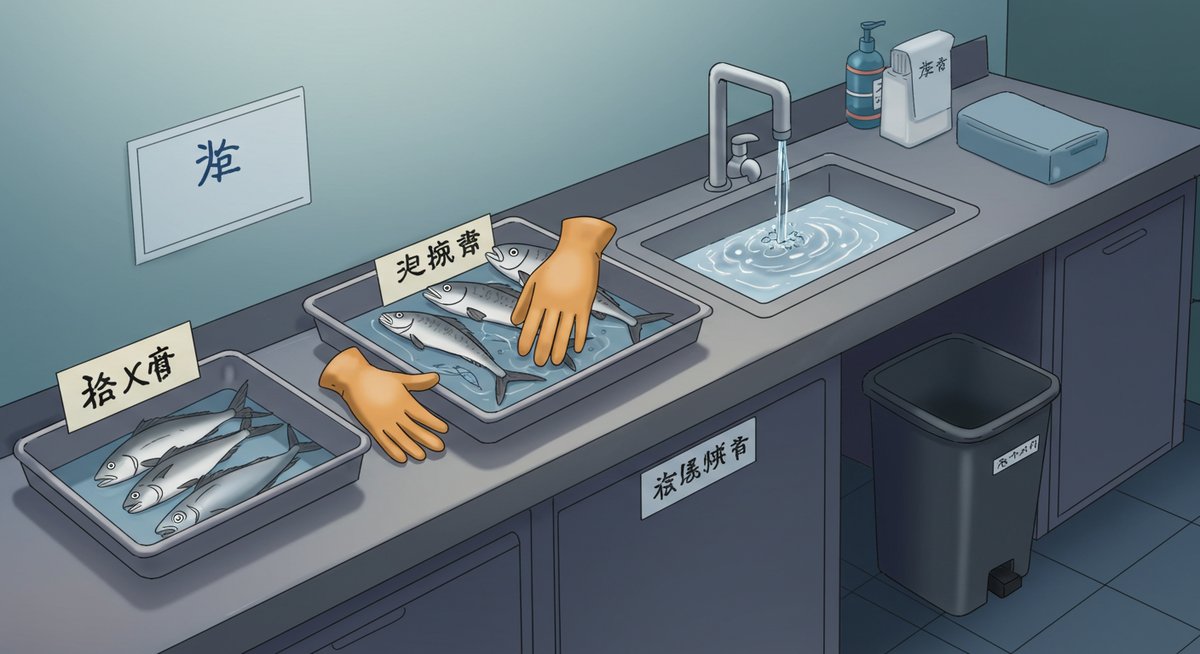

次に自分の安全を確保します。素手で触らない、傷口がある場合は特に注意することが必要です。手袋やプライヤーを使って寄生虫や内臓処理を行うと感染リスクを下げられます。

判断が難しい場合は写真を撮り、釣具店や自治体の相談窓口に問い合わせるのが安心です。持ち帰るべきかその場で処分するかは、寄生虫の種類や魚の状態、食べる予定があるかで変わります。次の項目で詳しく解説します。

外見でわかる代表的なサイン

寄生虫がいる魚は見た目に変化が出ることが多いです。体表に白い斑点や糸のようなもの、ぬめりや傷が増えている場合は要注意です。腹部が膨らんでいる、身に透明感がなくなっているといったサインも寄生の可能性を示します。

寄生虫そのものが見える場合は形や色を観察します。細長い白い線のようなもの、米粒状の黒い点、赤っぽい塊など、種類によって見た目が異なります。動いているかどうかを確認することで生きているか死んでいるかの判断もつきます。

また、外傷が多い魚は寄生虫だけでなく他の病原体も疑われます。ヒレやエラ周りに損傷があれば、病気や魚同士の争いの影響も考慮してください。外見のサインはあくまで手がかりなので、次に紹介する部位も確認してください。

口やエラを重点的に見る理由

寄生虫はエラや口内に寄生することが多く、呼吸や摂餌に影響を及ぼします。エラを開けて色や粘膜の状態をチェックすると、炎症や異物の有無がわかります。健康なエラは鮮紅色で滑らかなはずです。

口内に寄生虫がいると、食べた餌の残留や粘膜の損傷が見られることがあります。口やエラは剥がれやすいので、無理に触らずライトで照らすなどして観察しましょう。観察時は必ず手袋を着用してください。

エラや口の状態は廃棄すべきか判断する大きな手がかりになります。重度の寄生や広範囲の損傷がある場合は食用を避け、自治体等へ相談することをおすすめします。

釣った直後にできる応急処置

釣り場でできる応急処置は、魚と自分の安全確保が最優先です。手袋やプライヤーで寄生虫を取り除き、可能なら水で軽く洗い流します。ただし、強くこすりすぎると身を傷めるので注意してください。

内臓処理が必要な場合は、清潔なナイフで速やかに処理し、内臓を露出させないよう配慮します。処理した器具はすぐに除菌できるように準備しておくと安心です。

魚を持ち帰る場合は氷で急速に冷やして鮮度を保ちます。保冷が不十分だと寄生虫由来のリスクが高まるため、クーラーボックスの準備は必須です。軽い傷でも自分に刺さった場合は消毒して医療機関を受診してください。

写真で記録する際のポイント

写真は後で相談する際に重要な証拠になります。寄生虫の全体像と寄生箇所のクローズアップを複数角度から撮影してください。できればスケールとして定規やコインを並べるとサイズが分かりやすくなります。

撮影時は明るい場所で、ピントを寄せてブレを避けます。魚の頭部、エラ、腹部、内臓を別々に撮ると診断しやすくなります。また、釣った日付や場所、海面の様子などメモしておくと報告の際に役立ちます。

写真はスマホで撮ってバックアップを取っておくと安心です。保存はフォルダ分けしておくと見返しやすく、後でSNSや専門窓口に送るときも手間が減ります。

その場で食べるか持ち帰るかの判断基準

判断の基準は寄生虫の種類、魚の損傷の程度、調理予定、持ち帰り環境の3点です。寄生が軽度で調理で確実に加熱できるなら持ち帰り可能ですが、不明な場合や感染が広範囲の場合は廃棄を検討してください。

刺身で食べたい場合は特に慎重に。見える寄生虫があると刺身は避けるべきです。加熱すれば安全性は高まりますが、内臓の損傷や腐敗が進んでいる場合は食べないほうが無難です。

持ち帰る場合は速やかに冷却して、写真とメモを保存し、必要なら専門窓口に相談できるように準備しておいてください。判断がつかないときは安全側を選ぶのが安全です。

キビレに多い寄生虫の種類と見た目での違い

キビレに見られる寄生虫は種類によって見た目や影響が異なります。ここでは代表的なものを挙げ、特徴と身の変化を分かりやすく解説します。見分け方を知っておくと現場での判断が楽になります。

寄生虫は外見だけで完全に特定できない場合もありますが、典型的な形や付着場所の違いを覚えておくと役立ちます。次の項目で各種の特徴を詳しく説明します。

アニサキスの見た目と危険度

アニサキスは白く細長い線状で、身の中や腹腔内に潜り込むことがあります。刺身や生食で人が感染すると強い腹痛や嘔吐などのアレルギー反応を引き起こすことがあるため、見つけたら特に注意が必要です。

魚の身を切ったときに白い糸状のものが動いていればアニサキスの可能性が高いです。冷凍や加熱で死滅しますが、内臓が損傷している場合は身に移行していることがあるため、十分に確認してください。

アニサキスの疑いがある魚は生食を避け、加熱調理を行うか、専門家に相談することをおすすめします。発症した場合は消化器内科の受診が必要になります。

クドアの特徴と身の変化

クドアは主に筋肉内に寄生し、筋繊維がゼリー状に溶けるような変化を起こすことがあります。身がふやけたようになり、食感が悪くなるのが特徴です。色が変わったり、白っぽい斑点が出ることもあります。

クドアに感染した魚は加熱しても食感の悪さが残るため、食味面で問題となることが多いです。外見だけで判断が難しい場合もあり、食べる際は慎重に扱う必要があります。

見た目に著しい変化がある場合は、食用には適さないと判断して廃棄する選択を検討してください。

ウオノエの付着箇所と見分け方

ウオノエは外部に付着する甲殻類の寄生生物で、頭部や体側、ヒレの付け根などに吸着しています。体表に小さな貝殻のような形で見えることが多く、触ると硬さを感じます。

外に露出しているため、発見しやすい寄生虫です。寄生数が多いと魚の体力を奪い、傷口から二次感染を起こすことがあります。取り除けば比較的対処しやすいですが、広範囲に付着している場合は注意が必要です。

ウオノエは加熱で問題なくなることが多いため、発見時は丁寧に除去してから処理すると良いでしょう。

ウオビルや線虫の識別ポイント

ウオビルやその他の線虫は細長い糸状で皮膚やエラ、内臓表面に付着します。ウオビルは丸みのある体をしていることが多く、動きが遅いのが特徴です。線虫は細くて柔らかく、素早く動くことがあります。

観察時は動きや付着部位、太さをチェックしてください。ウオビルはエラや口周辺で見つかることが多く、線虫は身の中で見つかることもあります。見分けが難しい場合は写真記録を残し、専門家に確認してもらうのが安心です。

サイズや色で判断するコツ

寄生虫は種類ごとに大まかなサイズや色の傾向があります。白く細長いものは線虫系、透明感のあるゼリー状のものはクドア、硬い殻のように見えるものはウオノエといった具合です。

ただし個体差があるため、色や大きさだけで確定せず、付着部位や動き方もあわせて確認してください。撮影して拡大して見ると違いがはっきりすることがあります。最終的には専門家の判断を仰ぐのが安全です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

釣り場でできる感染予防と魚の安全な扱い方

釣り場での予防は自分と魚の双方を守る基本です。手袋の着用や器具の管理、内臓処理の方法を知っておくだけでリスクを大きく下げられます。ここでは実践的な対策を紹介します。

感染予防はシンプルな習慣の積み重ねで効果が出ます。特に手洗いや器具の消毒、適切な冷却は忘れないようにしてください。

手袋や器具での衛生管理

釣り場では手袋を使って魚に触れる習慣をつけると感染リスクを減らせます。ラテックスやニトリル製の手袋が扱いやすくおすすめです。傷がある場合は必ず手袋を着用してください。

ナイフやまな板、プライヤーなどの器具は使用前後に消毒できるよう消毒液やアルコールティッシュを用意しておくと便利です。共有する器具は特に注意し、他人と使い回さないようにしましょう。

使用した手袋やティッシュは適切に廃棄し、帰宅後は石鹸で十分に手を洗ってください。小さな手間が感染防止につながります。

現場での内臓処理の手順

内臓処理は魚の鮮度を保つうえで重要です。まずは平らな面にまな板を置き、清潔なナイフで腹から丁寧に切り開きます。内臓を傷つけないように取り出し、同時に寄生虫がいないか確認します。

内臓は表面の寄生や腐敗を早期にチェックする手段でもあります。取り出した内臓は別容器に入れて処分し、周囲をすぐに水で洗い流します。処理後は器具を消毒してください。

処理は風の強い日は飛沫や異物が混入しやすいので注意し、可能であれば日陰で行うと鮮度管理がしやすくなります。

冷却と保管の基本ルール

持ち帰る場合は速やかに氷で冷やすことが重要です。クーラーボックスに氷を十分入れ、魚が直接水に浸からないよう工夫してください。理想は氷と魚の間に網や袋を挟むことです。

長時間の放置は腐敗や寄生虫の影響を悪化させるため、できるだけ早く冷蔵または冷凍することを心がけてください。搬送中は直射日光を避け、クーラーボックスの蓋を頻繁に開けないようにします。

冷却温度は可能な限り低く、4℃以下が目安です。家庭での冷凍保存に入れる前に十分冷やしておくと品質維持に役立ちます。

傷や刺さりがあったときの応急対応

自分が釣り針や魚の棘で傷ついた場合は、まず止血と洗浄を行います。流水で十分に洗い、目に見える汚れを除去してから消毒薬を塗布してください。深い刺し傷や異物が残った場合は早めに医療機関を受診してください。

感染予防のため、傷口があるときは魚に触れないか防水の手袋を使って対処します。症状が悪化する兆候(赤み、腫れ、発熱など)が出た場合は速やかに受診してください。

傷の手当ては早期に行うほど合併症を防げます。釣行前に応急キットを準備しておくと安心です。

通報先や相談窓口の探し方

寄生虫を発見したときに相談できる窓口は、地方自治体の水産担当部署や保健所、漁業協同組合(漁協)などがあります。写真や日時、採取場所を用意して問い合わせるとスムーズです。

自治体のウェブサイトや釣り場に設置された案内板にも連絡先が載っていることがあります。緊急性が高い場合は保健所に直接相談すると対応が早まることがあります。

報告する際は、可能なら魚の標本や冷凍保存したサンプルを保管しておくと、専門機関での調査が行いやすくなります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

家庭での調理と保存で寄生虫を除去する方法

家庭で寄生虫リスクを下げるには、調理前のチェックや確実な加熱、冷凍処理が効果的です。まな板や器具の消毒も忘れずに行ってください。ここでは具体的な方法を紹介します。

家庭調理は最後の防御ラインです。安全に食べるための基本手順を守り、異変があれば躊躇せず廃棄する判断をしてください。

刺身にする前のチェックポイント

刺身にする前には小骨周辺や腹腔、表面を念入りに観察します。白い糸状や米粒状の異物がないか、身に透明感や弾力があるかなどをチェックしてください。

発見した場合はその部位を切り取るか、刺身自体をやめる判断が必要です。生で食べる際は十分に冷やしてから処理し、切る道具や手袋は清潔なものを使用してください。

疑わしい魚は刺身にせず、加熱調理に切り替えることが安全です。家族にアレルギー歴がある場合は特に慎重に扱ってください。

加熱で安全にするための目安

寄生虫は十分な加熱で死滅します。中心部まで加熱することが重要で、一般には中心温度が60℃で数分間保てば多くの寄生虫は死滅します。揚げ物や煮込みでは中心まで火を通すように注意してください。

調理の際は厚みのある部分ほど念入りに火を通し、温度計があれば活用すると確実です。加熱によって食味が変わることがありますが、安全性を優先してください。

加熱が不十分だと感染リスクが残るため、目安を守って確実に調理してください。

家庭用冷凍の注意点と時間目安

家庭用冷凍庫で寄生虫を死滅させるには、十分に低い温度と時間が必要です。目安として-20℃以下で24時間以上冷凍すると安全性が上がります。ただし家庭用冷凍庫は庫内温度のムラがあるため、完全に安全とは言い切れません。

業務用の急速冷凍とは差があるため、生食目的で確実に安全にしたい場合は専門店で処理されたものを選ぶのが安心です。冷凍前に小分けにして空気を抜いたラップで包むと品質保持に役立ちます。

冷凍から解凍するときは冷蔵庫内でゆっくり解凍し、再冷凍は避けてください。

まな板や器具の消毒方法

調理後はまな板、包丁、布巾などを熱湯や塩素系漂白剤で消毒します。熱湯をかけるか、塩素系洗剤を希釈して数分つけ置きすると効果的です。使用後は十分にすすぎ、乾燥させて保管してください。

木製まな板は汚れが落ちづらい場合があるため、プラスチック製のまな板を使い分けると衛生的です。手も石鹸で丁寧に洗い、特に爪の間や隙間を意識して洗ってください。

日常的な習慣として消毒を取り入れると食中毒予防につながります。

食中毒の初期症状と受診の目安

寄生虫感染やそれに伴う細菌性の食中毒は、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢、発熱などの症状が出ます。症状が重い、血便がある、高熱が続く、脱水症状が出る場合は早めに医療機関を受診してください。

特に高齢者や子ども、妊婦は症状が重くなりやすいため、軽い症状でも受診を検討してください。受診時はいつどこで何を食べたか、写真や保存している食材があれば持参すると診断に役立ちます。

症状があれば自己判断せず専門家の診察を受けることが重要です。

釣り人の遭遇事例と報告から学ぶこと

実際の遭遇事例を見ると、どのような状況で寄生虫が見つかりやすいかが分かります。ここではよくあるケースや地域差、報告方法についてまとめます。事例から学ぶことで予防や対応が身につきます。

遭遇事例は同じ海域でも年や季節で変動することがあります。記録を残すことで地域の傾向が見えてくることもあります。

よくある遭遇ケースと写真例

よくあるケースとして、釣った直後に腹を開けたら白い線虫が出てきた、エラの付け根に小さな甲殻が付着していた、身にゼリー状の変色が見られた、などがあります。写真例があれば種類の特定がしやすくなります。

写真は向きや距離を変えて複数撮ると異なる特徴が写るため、専門家へ送ると迅速な判断が期待できます。事例は季節ごとの発生傾向も参考になります。

報告例を見ると、早期に写真を添えて相談したケースは適切な対応につながりやすいことが分かります。

被害が報告された地域の傾向

寄生虫の発生は地域差や季節性があります。温暖な海域では特定の寄生虫が多く見られることがあり、養殖場近くでは発生が増える傾向が報告されることがあります。地元の漁協や自治体の情報に注意を払うと良いでしょう。

被害情報は必ずしも毎年同じとは限らず、年によって変動します。釣行前に最新の情報を確認すると安心して釣りを楽しめます。

地域の傾向を知ることで、事前に対策を取ることができます。

ニュースやSNS情報を読み解くコツ

ニュースやSNSで見かける情報はセンセーショナルになりがちです。情報を読む際は発信元の信頼性、写真の真偽、日付や場所の明確さをチェックしてください。単発の投稿だけで判断せず、複数の信頼できる情報源を確認することが重要です。

専門機関や自治体の公式発表があれば優先して参考にしてください。SNSは速報性が高い反面、誤情報も混ざるため慎重に扱いましょう。

正しい情報を見分ける目を持つことが被害軽減につながります。

遭遇時の報告手順と記録の残し方

遭遇したらまず写真を撮り、日時・場所・海況・釣り方をメモします。可能なら魚の一部や内臓を冷凍保存しておくと、専門機関の調査に役立ちます。次に自治体の水産担当や漁協、保健所に連絡して状況を伝えます。

報告時は保存してある写真やサンプルがあると対応が速くなります。報告の記録は後で同じ場所で釣る人のためにも重要です。

迅速で正確な報告が地域の安全につながります。

体験談から学べる予防法

体験談からは共通する教訓が見えてきます。多くの釣り人が挙げるのは「写真を撮る」「手袋を使う」「早めに冷やす」「疑わしければ生食を避ける」といった基本的な対策です。これらはどれも手軽に実践できるものばかりです。

他人の失敗談を参考にして、自分の釣りの習慣に取り入れることでリスクを減らすことができます。経験者の声は非常に実用的です。

キビレの寄生虫対策チェックリスト

- 釣り場での観察:外見、エラ、口、内臓を確認する

- 安全装備:使い捨て手袋、プライヤー、消毒液を携行する

- 写真記録:全体像とクローズアップを複数角度で撮影、日付・場所をメモする

- 応急処置:寄生虫は手袋で除去、内臓処理は速やかに行う

- 保冷管理:クーラーボックスと氷で速やかに冷却する

- 判断基準:生食は避け、加熱や冷凍の目安を守る

- 家庭での衛生:まな板・包丁を消毒、手洗いを徹底する

- 受診基準:激しい腹痛・発熱・血便・脱水があれば医療機関へ

- 報告窓口:自治体の水産担当、漁協、保健所に相談・報告する

このチェックリストを釣行前に確認しておくと、もしものときに慌てずに対応できます。安全第一で釣りを楽しんでください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!