あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

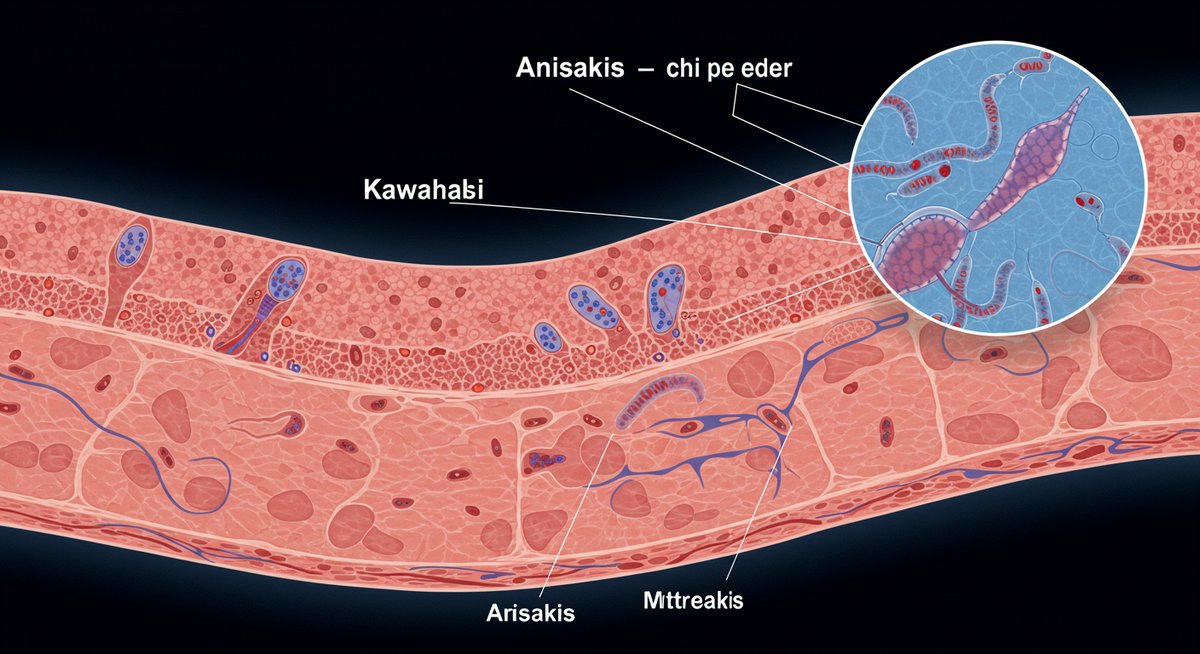

カワハギの肝は濃厚で美味しい反面、寄生虫のリスクが気になることもあります。ここでは専門的すぎない言葉で、肝を安全に楽しむための基本と具体的な手順、見分け方や調理法、万が一のときの対処法までをまとめました。家庭や釣りの場面で役立つ実践的な情報を、段取りごとにわかりやすくお伝えします。

カワハギの肝とアニサキスを安全に楽しむためのポイント

カワハギの肝は美味しい部位ですが、刺身で食べる場合は寄生虫対策が重要です。冷凍や加熱で寄生虫を確実に死滅させること、内臓を扱う際の衛生管理、購入や釣果直後の適切な処理が安全に直結します。

肝を刺身で食べる場合は、家庭用でも有効な冷凍処理(中心温度で-20℃以下で24時間以上が目安)や、十分な加熱を行ってください。釣りや購入後はすぐに内臓を取り出し、血抜きや冷却を徹底するとリスクが下がります。

調理前には目視で異常がないかを確認し、簡易的な検査法も知っておくと安心です。食後に腹痛や嘔吐などが出たら速やかに受診すること、医師には症状や食べたものの情報を正確に伝えることが大切です。

安全に楽しむためのポイントを「冷凍・加熱」「下処理」「購入と持ち帰り」「目視検査」「受診のタイミング」に分けて実践すると、肝の旨味を安心して味わえます。

刺身で食べるなら冷凍または加熱で寄生虫を死滅させる

刺身で食べる場合は、寄生虫を確実に死滅させる必要があります。目安としては中心温度で-20℃以下にして24時間以上保存することが推奨されています。市販の冷凍庫では温度変動があるため、冷凍能力が十分か確認してください。

加熱する場合は中心がしっかりと加熱されることが重要です。肝は内部まで火が通りにくいことがあるため、短時間の湯通しや蒸しでも中心温度が十分に上がるよう工夫してください。目安は中心温度で60℃以上を短時間でも保つことですが、家庭用温度計で確認するのが確実です。

冷凍と加熱を両方行う必要はありませんが、どちらか確実に実施することが安全性につながります。特に自家製で刺身にする場合は冷凍処理が手軽で効果的です。

肝への寄生は稀だが下処理でリスクを下げられる

肝にアニサキスが寄生するケースは身ほど多くないものの、完全にゼロではありません。寄生は稀でも、内臓に触れる作業で他の部位に移ってしまうことがあるため、下処理は丁寧に行うことが大切です。

内臓を取り出す際は周囲を汚さないようにし、肝を扱う手や器具はすぐに洗浄・消毒してください。まな板や包丁は使い分けるか、作業後に熱湯や漂白剤での消毒をおすすめします。肝に血や胆汁が付着すると風味や衛生面に影響するため、流水でやさしく洗うのがよいです。

処理中は肝の表面に白い線状や動くものがないかを目視でチェックし、異常があれば加熱や廃棄を検討してください。こうした下処理でリスクは大きく下がります。

購入時と釣果後の扱いが安全性を大きく左右する

購入時は鮮度表示や販売者の処理状況を確認してください。内臓を抜いてあるか、冷蔵冷凍の温度管理が適切かが重要な判断材料です。購入前に肝の見た目(色やツヤ)をチェックすると安心です。

釣果の場合はその場でできる限り早く内臓を取り出し、血抜きや魚体の急冷を行ってください。氷締めやクーラーボックスでの低温管理は寄生虫や細菌の繁殖を抑えます。持ち帰り時もクーラーボックス内の解凍を避け、冷凍するならできるだけ早く凍らせるのが安全です。

店で処理されたものでも、購入後の保存方法が悪いとリスクが上がるため、家に持ち帰ったら速やかに処理と冷蔵・冷凍を行ってください。

目視と簡易検査で異常を早期発見する方法

目視検査は簡単で有効です。肝の表面に白い線状のものや小さな動く物体がないか、変色や異臭がないかを確認してください。明らかに不自然なものがあれば加熱または廃棄を検討します。

簡易検査としては、肝を薄くスライスしてよく観察する方法があります。光に透かすと寄生虫が見えやすくなることがあります。ルーペや拡大鏡があると検査がしやすいです。

ただし、目視だけでは小さな寄生虫を見落とす可能性があるため、疑わしい場合は冷凍や加熱を優先してください。衛生面では手袋を使い、検査後は器具や手を洗浄することを忘れないでください。

腹痛や嘔吐が出たら速やかに受診する理由

アニサキスなど寄生虫による症状は、鋭い腹痛や嘔吐が急に出ることがあります。症状が出た場合は放置せず、速やかに医療機関を受診してください。早期の受診で適切な診断と処置が受けられます。

診療では症状の詳細や食べた時刻、食べた部位の情報が重視されます。医師は必要に応じて内視鏡検査で寄生虫を確認し、除去や消炎処置を行います。自己判断で市販薬を長期間使うのは避けてください。

重症化を防ぐためにも、症状出現後は速やかに専門家に相談することが安全につながります。

カワハギの肝にアニサキスはどれくらいいるのか

カワハギの肝にアニサキスがいる可能性はゼロではありませんが、他の魚種と比べて頻度は高くないとされています。ここでは特徴や感染経路、発生頻度の目安、季節や産地の影響、見た目での判断の限界について分かりやすく説明します。

肝の寄生は稀である一方、内臓に触れることで身への移行や調理時の混入リスクが生じます。目視や簡易検査でチェックする習慣を持つと安心度が上がります。

実際の発生頻度は報告や地域差によって変わり、季節性もあります。見た目だけでは小さな寄生虫を見落とすことがあるため、冷凍や加熱などの対策を併用することが有効です。

アニサキスの基本的な特徴と感染経路

アニサキスは魚介類の内臓や筋肉に寄生する線形の寄生虫で、人が生で摂取すると食中毒やアレルギー反応を引き起こすことがあります。成長過程で魚介類が中間宿主となり、最終的には海鳥や海獣で成熟します。

人への感染は、生の魚介類を食べることが主な経路です。寄生虫は噛むことで直接胃や腸粘膜に刺入し鋭い痛みを起こします。感染を防ぐには冷凍や加熱で寄生虫を死滅させることが有効です。

一部の個体は肉眼で確認しやすいですが、幼虫は小さく見落としやすいため、確実な殺滅処理が重要です。

肝と身での寄生傾向の違いについて

一般にアニサキスは魚の腹腔内の内臓、特に腸や肝周辺に寄生しやすい性質があります。しかし肝自体に入り込むケースは身への寄生よりは少ないことが多いです。

身に移行するのは、内臓破裂などで幼虫が流出した場合や、時間経過で筋肉へ移動した場合です。そのため釣果後の処理で内臓を早めに除去し、身と内臓が接触しないようにすることが寄生リスク低減に寄与します。

肝に寄生している場合は見た目で分かることもありますが、小さな幼虫は肉眼では見えにくいため、冷凍や加熱による対策が重要です。

報告例や研究から見える発生頻度の目安

報告や調査は地域や対象魚種で差が出るため一概には言えませんが、アニサキスの寄生は主に沿岸域で多く報告されています。カワハギに関しては、肝への高頻度寄生は比較的少ないという傾向が示されることが多いです。

ただし、調査数が限られるため完全な安心材料にはなりません。消費者向けの調査では「まれに肝で見つかる」程度の記載が多く、地域や季節でばらつきが見られます。

具体的な数字は調査ごとに異なるため、あくまで「ゼロではないが頻度は高くない」と理解し、念のための対策を講じることが望ましいです。

季節や産地で変わるリスクの傾向

アニサキスの発生は季節や産地によって変動します。一般的には水温や餌となる小魚や甲殻類の分布に影響されるため、春から初夏や秋にかけて発生が増えることが報告されています。

沿岸域や漁場ごとの生態系の違いも影響します。産地表示や漁場の情報がわかる場合は、過去の傾向や地元の情報を参考にするのが良いでしょう。

ただし季節や産地が安全を完全に保証するわけではないため、買ってからの処理や調理法での対策は常に行ってください。

肝の見た目だけで判断できるかの限界

肝の色やツヤ、表面の異常は一つの判断材料になりますが、見た目だけで安全と断言するのは危険です。小さな幼虫や内部に潜む個体は外観では分かりにくく、見落としが起こりやすいからです。

目視検査は有用ですが、疑わしい場合は冷凍・加熱という確実な処理を行うことが重要です。検査の際は明るい場所やルーペを使い、表面だけでなく切って中を確認する手間をかけると安心度が上がります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

購入時と釣果直後に行うべき下処理とチェック

買ってきた魚や釣果を安全にするための初動は非常に重要です。ここでは鮮魚店でのチェックポイント、釣り場での内臓処理と血抜き、持ち帰りから冷凍までの流れ、家庭での簡易検査、肝の保存で避けるべきミスを具体的に説明します。

それぞれの場面での手順を知っておくと、肝を美味しく安全に食べられる確率が高まります。手早く丁寧に処理する習慣をつけることが有効です。

鮮魚店で確認すべき鮮度ポイント

購入時は魚全体の鮮度をチェックしましょう。目が澄んでいて光沢があるか、体表にぬめりや異臭がないか、身に弾力があり押して戻るかが基本ポイントです。

肝を買う場合は、店員に処理の状態(内臓を抜いてあるか、冷凍の有無)を確認すると安心です。可能なら産地や漁獲日も確認してください。パックされた状態でも、表示の温度管理や消費期限をチェックする習慣を持ちましょう。

疑わしい点があれば購入を避けるか、加熱して食べる前提で処理を行うのが安全です。

釣り場での内臓処理と血抜きの具体手順

釣り上げたらできるだけ早く魚体を冷やし、内臓処理は早急に行ってください。手順は次の通りです。

- 魚を氷で冷やす。可能なら即座にクーラーボックスへ。

- 腹部を切開し内臓を丁寧に取り出す。胆嚢を破らないよう注意する。

- 血抜きは尾元に切り込みを入れて海水や氷水で洗い流すか、エラ側から出す方法が一般的です。

- 内臓は海水でざっと洗い、肝と身が直接触れないよう分けて保存する。

これにより内臓中の寄生虫や細菌が身へ移るリスクを下げられます。

持ち帰りから冷凍までの適切な流れ

持ち帰り後は速やかに処理と冷却を行ってください。可能であればすぐに内臓を取り出し、流水で洗ってからラップや密閉容器に入れます。冷蔵は短期保存、冷凍は長期保存に適しています。

冷凍する場合はできるだけ速やかに凍らせ、必要に応じて-20℃以下で24時間以上保管することが推奨されます。冷凍庫の性能によっては中心が十分に凍らないことがあるため、厚みのある肝は薄く分けて冷凍するのが有効です。

解凍は冷蔵庫内でゆっくり行い、再凍結は避けてください。

家庭でできる簡易検査と観察ポイント

家庭での簡易検査は目視が中心です。肝の表面の白い斑点や線状のもの、動くものがないかを確認してください。薄くスライスして光に透かすと小さな寄生虫が見つかることがあります。

ルーペやスマホの拡大撮影を使うと見やすくなります。検査後は手や器具を洗い、疑わしい場合は冷凍や加熱処理してください。

ただし、目視で全てを見つけられるわけではないため、あくまで補助的な方法と考えてください。

肝の保存方法と扱いで避けるべきミス

肝は傷みやすいため、常温放置や途中で解凍してしまうことは避けてください。使い切れない場合はすぐに冷凍し、薄く小分けにして中心まで凍らせることが重要です。

また、肝を他の食材と一緒に保存すると匂いうつりや交差汚染の原因になります。密閉容器やラップで個別に包み、冷凍庫内でも他の食品と直接接触させないようにしましょう。

調理器具は使い分け、洗浄・消毒を徹底することで食中毒リスクを減らせます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

肝を安心して食べるための具体的な調理法

肝の旨味を損なわず安全に食べるための調理法を紹介します。湯通しや冷凍処理の基準、刺身で出す際の衛生管理、加熱料理で旨味を残すコツ、調味や盛り付け時の注意点など、実践しやすい方法を具体的に説明します。

それぞれの方法での温度や時間の目安を押さえることで安全性を確保しつつ、美味しさも楽しめます。

湯通しの適切な時間と温度の目安

肝の表面を湯通しする場合、表面をさっと熱湯にくぐらせるだけでは中心まで熱が通らないことがあります。安全性を高めるには、沸騰した湯に肝を入れてから中心温度で60℃以上を一定時間保つことが理想です。

家庭では厚みを薄く切って熱湯に10〜30秒程度くぐらせ、その後冷水で急冷する方法が使いやすいです。薄切りにすることで中心まで加熱されやすくなり、旨味も残しやすくなります。

湯通し後は冷水で締めることで食感を保ち、盛り付け時の見た目も良くなります。

冷凍処理の基準と家庭用冷凍庫の注意点

刺身用に冷凍する場合の目安は中心温度で-20℃以下で24時間以上保存することです。家庭用冷凍庫は温度が一定しないことがあるため、薄く小分けにして凍らせると中心までしっかり凍ります。

家庭用の小型冷凍庫は特に凍結能力が低いことがあるため、冷凍庫の設定温度を確認し、可能なら冷凍前に冷凍庫を十分に冷やしておくと効果的です。急速冷凍ができる環境がある場合は、それを利用すると品質も保てます。

解凍は冷蔵庫内でゆっくり行い、再凍結は避けてください。

刺身で提供する際の衛生管理の基本

刺身で出す場合は、調理器具やまな板を専用にするか、十分に洗浄・消毒してください。手や作業台も清潔に保ち、作業中に手袋を使うと交差汚染を減らせます。

切る際は肝を薄く均一にスライスし、盛り付ける前に目視で異常がないかを最終確認してください。提供直前まで冷蔵で管理し、常温で放置しないことが重要です。

食品衛生上の基準に留意し、提供者側の衛生管理を徹底することで安全に楽しめます。

加熱料理で肝の旨味を残す調理の工夫

肝の旨味を残すには短時間で中心まで熱が通る調理法が有効です。低温調理(中心温度を管理しつつ一定時間加熱する方法)や短時間のソテー、蒸しなどが向いています。

例えば薄切りにしてフライパンで短時間に両面を焼く、または湯通し後に軽く味付けするだけで濃厚な風味を楽しめます。調味は控えめにして素材の旨味を活かすと良いでしょう。

加熱は確実に行いながらも過度に火を通し過ぎないことがコツです。

調味や盛り付けで安全性を損なわないコツ

盛り付け時は刺身と加熱済みの肝を混ぜない、使う器具を分けるなど交差汚染を防ぐ工夫が必要です。生で提供する場合は、提供直前に調味料を添えるなどして、室温での滞在時間を短くしてください。

酸味の強い調味料(酢など)は寄生虫を殺す確実な手段ではないため、過信しないでください。見た目を整える際も清潔な箸やトングを使い、取り分け用具は別に用意すると安心です。

万が一感染したときの症状と医療での対応

万が一アニサキス感染が疑われる症状が出た場合の典型的な症状、医療機関での検査や治療、応急処置、受診時に伝えるべき情報、その後のケアや再発予防について分かりやすくまとめます。早めの対応が回復と合併症予防につながります。

症状が重い場合や長引く場合は必ず医療機関を受診してください。自己判断で放置せず、必要な情報を整理して受診することが重要です。

典型的な症状の現れ方と発症までの時間

アニサキスによる症状は食後数時間〜数日で急に始まることが多く、激しい腹痛、嘔吐、発熱が現れることがあります。痛みは刺すような鋭い痛みで局所化しやすく、場合によっては急性腹症に見えることもあります。

症状の出方は個人差があり、軽度で済む場合もあれば強い痛みで受診が必要になる場合もあります。食後の時間や食べたものの情報は診断に重要です。

医療機関で行われる検査と治療の流れ

受診するとまず問診と診察が行われ、場合によっては血液検査、腹部エコーやCTを用いて炎症や異物の有無を確認します。確定診断のために内視鏡検査が行われ、内視鏡で幼虫が見つかればその場で除去されます。

治療は内視鏡的な除去が最も確実で、対症療法(鎮痛薬や制吐薬)や必要に応じて抗生物質が使われることがあります。早期に内視鏡で除去できれば回復が早い傾向にあります。

応急処置としてまずできること

自宅でできる応急処置は安静にし、水分補給をすることです。激しい嘔吐や脱水症状がある場合は無理せず受診してください。市販薬で痛みや吐き気を抑えることはできますが、症状が急激で重い場合は医療機関へ行くことが優先です。

症状が出た時間、食べたもの、保管や処理の状況をメモしておくと受診時に役立ちます。

受診時に医師に伝えるべき重要情報

医師には次の点をできるだけ正確に伝えてください:いつ何をどのくらい食べたか、刺身や肝を食べたか、購入場所や釣果かどうか、保存や処理の状況、既往症やアレルギーの有無です。

これらの情報は診断や治療方針の決定に直接影響します。写真があれば持参すると参考になります。

その後のケアと再発予防の実践例

治療後は症状が落ち着くまで無理をせず、消化に優しい食事を心がけてください。再発予防としては、刺身で食べる場合は冷凍や加熱処理を徹底すること、釣果の際は速やかな下処理と冷却を行うことを習慣にしてください。

また、今回の経験をもとに周囲や一緒に食べた人に注意喚起をすることも大切です。医師の指示に従い、必要なら再診を受けてください。

肝を安心して味わうために今日からできること

肝を安全に楽しむために今日からできることは次の通りです。

- 刺身で食べる場合は冷凍や十分な加熱を徹底する。

- 釣果や購入後は速やかに内臓処理と冷却を行う。

- 目視検査や簡易チェックを習慣化する。

- 調理器具の使い分けと洗浄・消毒を徹底する。

- 食後に異常が出たら速やかに医療機関を受診する。

これらを実践すれば、カワハギの肝の豊かな風味を安心して楽しめます。少しの手間で安全性は大きく向上しますので、まずは一つずつ習慣にしてみてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!