あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

石鯛は好き嫌いが分かれる魚ですが、ちょっとした選び方や下処理、調理法でずっと美味しくなります。ここでは、まずいと感じる原因をわかりやすく解説し、家庭でできる対策を具体的に紹介します。釣り後や買ってきた後にすぐできる処理法や、料理別のコツもまとめているので、日常の食卓で石鯛をもっと楽しめるようになります。

石鯛はまずいと感じる人が多い理由と家庭でできる対策

石鯛を「まずい」と感じる原因は鮮度、血合い・内臓の処理、餌や生息域による風味の違いなどが中心です。家庭でできる対策は手早い血抜きや冷却、内臓の適切な処理、そして調理前の下処理です。

鮮度が落ちると臭みやえぐみが出やすくなります。買ってきたらできるだけ早く氷で冷やす、可能なら内臓を抜いて流水で洗うと臭いの元を減らせます。血合いは特に臭みの元になりやすいので、包丁でしっかり取り除くか流水でよく洗ってください。

調理時には酢洗いや酒を使った下処理が有効です。刺身なら腹側を中心に薄く削ぎ、氷水で締めると身の締りと旨味が保てます。煮物や焼き物では下味に生姜や酒、みりんを使うと臭みが和らぎます。揚げ物は下味に塩と酒を振って粉をまとわせるとクセが飛びます。

保存は冷蔵なら短期(1〜2日)、長期なら冷凍を推奨します。冷凍する際は空気に触れないようラップで包み、できれば真空にすると品質を保ちやすいです。これらの基本を抑えるだけで、家庭でも石鯛を美味しく調理できます。

誰が石鯛をまずいと感じるのか

石鯛を苦手と感じる人は、魚の臭みや土臭さに敏感な人や、白身魚の淡泊な味を好まない人が多い傾向にあります。初めて石鯛を食べる人は、見た目や食感の違いで違和感を覚えることがあります。

特に子どもや高齢者は強い風味を好まないことが多いため、少しでも血合いや内臓由来の臭いが残っていると「まずい」と感じやすくなります。普段から脂が多い魚や味の濃い魚に慣れている人も、石鯛の控えめな甘みや旨味に満足しないことがあります。

一方で釣り人や魚好きは、個体差や産地の違いを理解していても、鮮度管理が悪いと評価を下げがちです。要するに、誰がまずいと感じるかは嗜好と鮮度・処理の状況が大きく関係しています。

典型的なまずい個体の特徴

まずい石鯛には共通する外見や身質のサインがあります。目が濁っていたりえらが暗くなっていると鮮度低下が疑われます。

身を見ると透明感がなくべたつきがある、切った時に血合いに黒ずみや血の滲みが多いと臭みが出やすい個体です。内臓が破れている、または異臭がする場合も避けた方が無難です。釣り上げてから時間が経った個体は身が柔らかくなるため食感も悪くなります。

購入時はこうした見た目のチェックを行い、違和感があれば別の個体を選ぶのが安全です。

下処理で味が劇的に変わる理由

下処理で味が変わる理由は、臭みの元となる血や内臓の成分が除去されるためです。血液や内臓由来の成分は加熱や放置で強い臭気を発することがあるため、早めに取り除くことが重要です。

また、冷却や氷締めで筋肉中の酵素活性を抑えると、身の劣化が抑えられ旨味が保たれます。包丁で薄く皮や血合いを取り除くと、刺身や焼き物の風味がぐっと良くなります。酢や酒を使った軽い洗浄も風味を整える効果があります。

さらに、適切な熟成(数時間〜数日)によりタンパク質が分解されて旨味が増すこともあり、下処理と保存を組み合わせることで食味が大きく改善します。

今すぐできる簡単な臭み対策

まずは流水で血合いと内臓周りをよく洗うこと。包丁で血合いをこそげ落とすと効果的です。身に酒を振って数分置き、キッチンペーパーで拭き取るだけでも臭みが軽減します。

刺身にする場合は氷水で締めると身が引き締まり、臭みも和らぎます。煮付けや鍋に使う際は生姜やネギ、酒やみりんを適量使うと香りでクセを抑えられます。揚げ物は下味に塩、酒、少量のすりおろし生姜を使うと臭みが飛びます。

冷凍保存する場合は短時間で凍らせ、空気を抜いて密封すると風味を保てます。これらは特別な道具なしで家庭でもすぐ実行できる方法です。

市場での買い方で失敗を減らす

市場やスーパーで買うときは目と触感で鮮度を確認してください。目が澄んでいるか、えらが鮮やかな赤色かをチェックします。身は弾力があり、指で押してへこみが戻るか確認すると良いです。

できれば内臓を取り除いてもらうか、処理済みの商品を選ぶと家庭での手間が減ります。産地表示がある場合は近海産や漁港直送を選ぶと鮮度が高い傾向にあります。値段だけでなく、見た目の鮮度を重視して選びましょう。

売り場の人に釣り上げ後の処理や保存方法を聞くのも有効です。疑問があれば遠慮なく確認すると失敗を避けられます。

釣り後にすぐ試したい処理方法

釣り上げた直後はまず速やかに血抜きを行い、氷で冷やすことが大切です。腹を切らずに尾側から血を抜く方法や、心臓近くを切ってポンプ状に血を抜く方法があります。

その後は内臓を素早く取り出し、腹腔内を流水で洗います。氷で冷やしながら持ち帰れば鮮度を保てます。自宅では腹側を切り開き、血合いや膜をきれいに取り除いてください。

釣り場でできるだけ冷やしておくと、帰宅後の処理と保存が楽になります。時間との勝負なので手早く確実に行うことがポイントです。

石鯛の味わい特性と臭みが出る主な原因

石鯛は白身ながら旨味が豊富で、適切に処理すればとても美味しい魚です。ただし、脂の量や血合い、内臓、餌などで風味が変わりやすいのが特徴です。

臭みが出る主な原因は血液や内臓の分解、保存中の温度管理不良、そして餌由来の雑味です。これらを理解しておくと、調理や保存で対策が取りやすくなります。

白身ながら旨味成分が豊富

石鯛は白身魚に分類されますが、アミノ酸や核酸系の旨味成分を比較的多く含んでいます。そのため、鮮度が良ければ刺身でも甘みとコクを感じることができます。

身質は程よい弾力があり、焼き物や煮物にしても旨味が逃げにくいのが特徴です。調理法によってはその旨味が際立つため、下処理や調味を工夫するだけで美味しく楽しめます。

一方で鮮度が落ちると旨味が抜けてしまうため、買ってすぐ調理するか適切に保存することが重要です。

脂の量で味が大きく変わる

石鯛は個体差や季節によって脂の量が大きく変わります。脂が多いとコクが出て焼きや煮物に向きますが、脂が少ない個体は淡泊で刺身向きになります。

脂の質や量が違うと口当たりや風味に明確な差が出ます。脂が多い場合は脂臭を感じることがあるため、下処理や香味野菜の使用で調整すると食べやすくなります。

購入時に身の見た目で確認することや、料理に合わせて油分の調整をすると良いでしょう。

血合いや内臓が臭みの元になる

血合いや内臓は分解が進むと強い臭みを発します。特に内臓が破れていると胃腸内の成分が身に回りやすく、風味を大きく損ねます。

そのため釣り上げ後や購入後は速やかに内臓を取り除き、血合いを洗い流すことが重要です。家庭での下処理が不十分だと調理しても嫌な臭いが残ることがあります。

シンプルですが効果的な処理を習慣にすると、臭みのトラブルはかなり減らせます。

餌や生息域で風味が変わる

石鯛は食べている餌や生息する海域の環境で風味が変わりやすい魚です。藻類や貝類を多く食べる個体は土臭さや独特の風味が出ることがあります。

沿岸のごみや赤潮の影響を受けた海域で採れたものは風味が落ちる可能性があるため、産地情報を確認すると安心です。漁場の違いは同じ石鯛でも味の差として現れるので、好みの産地を見つけるのもひとつの楽しみです。

漂白剤臭などハズレの見分け方

市場で漂白剤のような化学的な匂いがする場合は保存や扱いに問題がある可能性があります。目やえらの状態が悪く、身に明らかな変色やべたつきがある個体は避けた方が良いです。

包装や氷の状態も確認し、異臭がする場合は販売者に確認するか別の魚を選んでください。安全面でもリスクがあるため、違和感がある個体は買わないことをおすすめします。

季節とサイズで変わる食感

季節や個体のサイズで身の硬さや脂ののりが変わります。一般に産卵前後や寒い時期は締まった身になりやすく、食感がよくなることが多いです。

大型は筋繊維が太くしっかりした食感、小型は柔らかめで淡白な味という傾向があります。料理に合わせて季節とサイズを選べば、より満足度の高い調理ができます。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

良い石鯛を見つけるチェックポイントと避け方

良い石鯛を見つけるには目視と触診が基本です。鮮度、身の透明感、内臓の状態、産地情報などを確認して選ぶと失敗が少なくなります。

釣り場での処理や販売時期の情報も活用すると、家庭で美味しく調理できる確率が上がります。

鮮度を見分ける具体的なポイント

鮮度を見る基本は「目」「えら」「身」の3点です。目が澄んでいるか、えらが赤くみずみずしいか、身に弾力があるかを確認します。目が白っぽく濁っている、えらが暗い色で乾いている、身にべたつきがある場合は鮮度が落ちています。

また、切り口に血の滲みが多いと処理が甘い可能性があるため注意してください。販売者に加工日や漁獲日を確認できるとより安心です。

身の透明感と弾力の確認法

刺身向きの個体は身に透明感があり、切った時の断面がきれいです。指で軽く押してみてすぐに戻る弾力があれば新鮮です。逆にへこみが残る場合は劣化が進んでいる証拠です。

切り身を選ぶ際は表面が乾燥していないか、粘り気がないかもチェックしてください。透明感のある身は味も良いことが多いです。

内臓や血合いの状態で判断する方法

内臓がきれいで破れていないこと、血合いが黒ずんでいないことを確認します。内臓が膨張していたり、異臭がする場合は避けてください。血合い部分に多くの血が残っていると臭みが出やすいので、販売時に処理済みかどうかを確認するのがおすすめです。

血合いや内臓がきれいな個体は安心して調理できます。

冷凍か生かでの選び分けの基準

すぐに食べるなら生(氷締めや処理済み)を選ぶと風味が良いです。長期保存や鮮度に不安がある場合は冷凍品を選ぶと安定します。冷凍は急速冷凍されているか、解凍跡がないかを確認してください。

解凍品は解凍方法が適切でないと風味が落ちるため、信頼できる販売先から買うことが重要です。

釣り場での血抜き活け締めの効果

釣り場での血抜きや活け締めは鮮度保持に非常に有効です。血抜きにより血液由来の臭みを減らし、活け締めで筋肉中の劣化を抑えることができます。

これらの処理がされた個体は持ち帰ってからの保存や調理で味が格段に良くなりますので、釣りをする場合はできるだけ実施することをおすすめします。

販売時期と産地情報の活用法

産地情報や販売時期は味の傾向を知る手がかりになります。近海産や漁港直送は鮮度が良い傾向があり、産卵期前後で脂ののりや身質が変わります。

販売者が漁獲日や処理日を明記している場合はそれを参考にし、疑問があれば直接問い合わせて確認すると失敗を避けられます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

調理法別に美味しくする具体手順とおすすめレシピ

石鯛は調理法によって旨味が引き出しやすくなります。刺身、塩焼き、煮付け、揚げ物、洋風アレンジなどそれぞれのポイントを押さえると家庭でも美味しく仕上がります。

下処理と火加減、調味料の使い方が重要です。ここでは基本手順と簡単なレシピのコツを紹介します。

刺身で旨味を引き出す下処理手順

刺身にする場合はまず腹を開けて内臓を取り、血合いを流水で丁寧に洗います。氷水で締めると身が引き締まり、歯ごたえと甘みが増します。

皮は好みによりますが、皮目を軽く炙ると香りが立って食べやすくなります。切り方は繊維に対して斜めに薄切りにすることで口当たりが良くなります。盛り付けは冷えた皿にし、薬味は生姜やわさび、ネギなどシンプルにすると素材の旨味が引き立ちます。

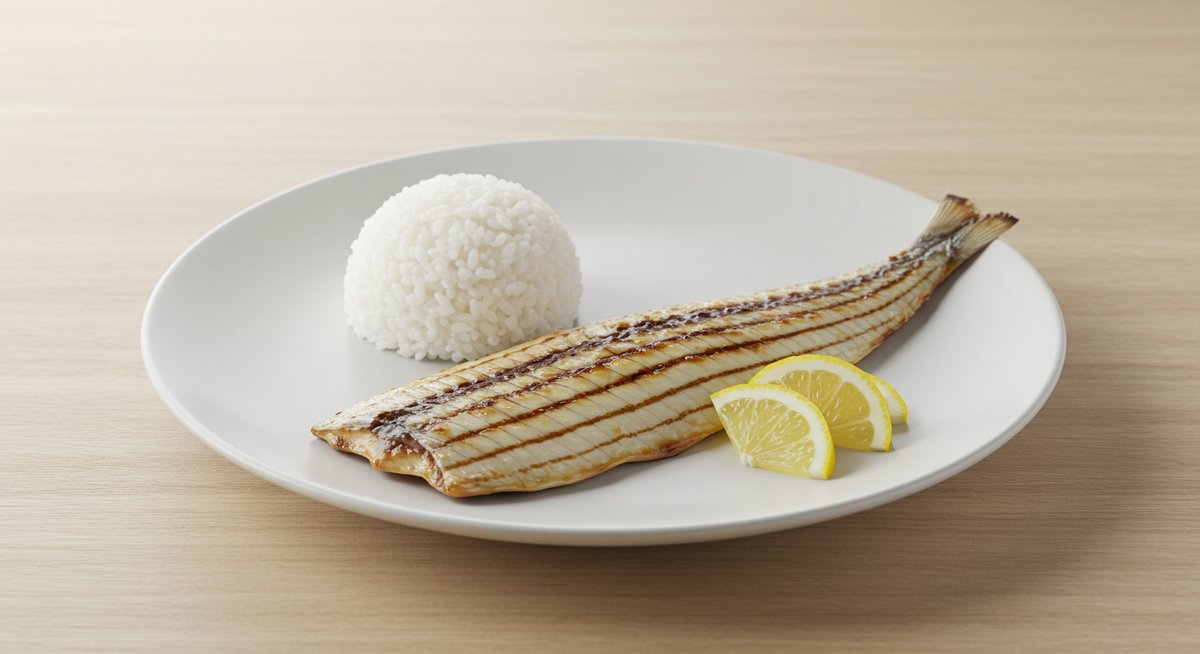

塩焼きで身の甘みを生かす焼き方

塩焼きは中火でじっくり焼くのがコツです。表面に軽く塩を振り、15〜30分ほど置いて余分な水分と臭みを抜きます。焼く前にキッチンペーパーで水分を拭き取り、皮目から焼き始めて裏返す回数を少なくするとふっくら仕上がります。

焼き上がりにレモンやすだちを軽く搾ると味が締まり、身の甘みが際立ちます。大きめの切り身は蓋をして中まで火を通すと硬くなりにくいです。

煮付けで柔らかく仕上げるコツ

煮付けは酒、みりん、醤油、砂糖をベースに生姜を効かせると臭みを抑えつつ旨味を引き出せます。落し蓋をして弱火〜中火で煮ると身がほろっと柔らかくなります。

煮すぎると身崩れや硬化が起きるので火加減に注意してください。煮汁を煮詰めすぎず、照りが出たら完成のサインです。器に盛ってから煮汁をかけると見た目も良くなります。

揚げ物でクセを飛ばす下味と衣

揚げ物では下味に酒、塩、すりおろし生姜をふり、しばらく置いてから片栗粉や薄力粉を使った衣で揚げるとクセが飛びます。二度揚げでカリッと仕上げると食感が楽しめます。

唐揚げやフライにすると子どもや脂っこい味に慣れた人にも受け入れられやすくなります。ソースやレモン汁でさっぱり食べるのもおすすめです。

カルパッチョなど洋風アレンジの例

薄切りの刺身をオリーブオイル、レモン汁、塩、胡椒で和え、ルッコラやパルメザンチーズと合わせると爽やかな洋風メニューになります。柑橘系のドレッシングやハーブが臭みを和らげ、旨味を引き立てます。

マリネ時間は短め(数分〜30分程度)にして、身の食感を残すとバランスが良くなります。洋風ソースは石鯛の淡白さを活かすのに向いています。

熟成時間と冷蔵管理の目安

熟成は短期(数時間〜48時間)が基本で、冷蔵で保管する場合は氷を敷いた容器で温度を低く保つと良いです。長く置きすぎると劣化しやすいので注意してください。

冷凍する場合は急速冷凍が望ましく、食べる前に冷蔵庫でじっくり解凍すると食感が保てます。保存期間の目安は冷蔵で1〜2日、冷凍で数週間〜1か月程度です。

臭みを抑える調味料と合わせ方

臭みには生姜、酢、酒、みりん、柑橘類が効果的です。和風なら生姜と酒で下味をつけ、煮物ではみりんや醤油でコクを出します。洋風ならレモンやオリーブオイル、ハーブで爽やかさを加えると良いです。

合わせる際は強い香りで素材を覆い隠さないよう分量を調整し、石鯛本来の旨味を活かすことを心がけてください。

石鯛を美味しく楽しむために今日から押さえること

石鯛を美味しく食べるコツは「鮮度を見極める」「速やかな下処理」「料理に合わせた調理法」の三点です。まずは市場や釣りでの選び方と簡単な処理を習慣化してください。

加えて、調理では生姜や酒、柑橘など臭みを抑える食材を活用し、保存は冷蔵・冷凍の基本を守ることで失敗が減ります。少し手間をかけるだけで石鯛は家庭でも十分に美味しく楽しめます。ぜひ今日から試してみてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!