あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

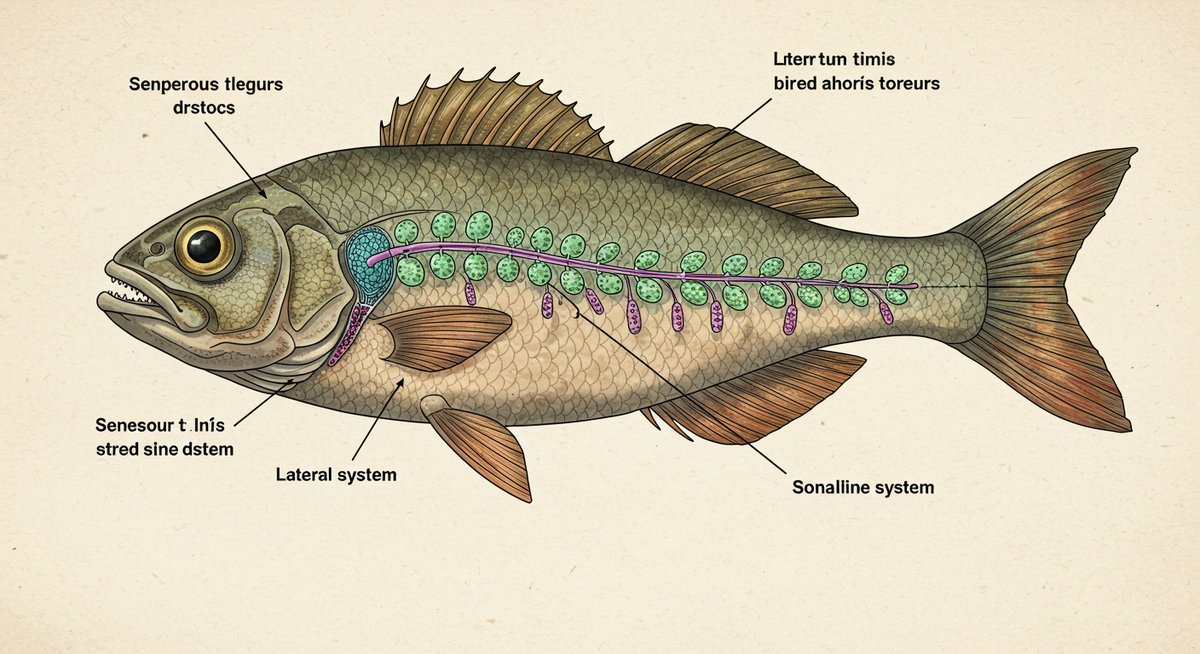

魚の側線とは何か特徴や仕組みを解説

魚の体の側面には「側線」という独特の感覚器官があります。目には見えにくいですが、魚たちが水中で生活するうえで大切な役割を果たしています。

側線の役割と魚の五感との違い

側線は、魚が水中のさまざまな刺激を感じるための専用の器官です。人間でいう「五感」に似た働きをしますが、少し違う特徴を持っています。たとえば、目や耳のように「見る」「聞く」といった役割とは異なり、水の流れや動き、振動などを感じることが得意です。これは、魚が水中で安全に移動したり、敵やエサを早く見つけたりするために欠かせない仕組みです。

また、五感は外から入ってくる情報を直接キャッチしますが、側線は体の表面にある小さな穴(管や感覚細胞)を使って水の動きを感知します。たとえば、他の魚が近くを泳いだときの水の動きや、岩陰に隠れたエサの存在を察知することができます。

側線が魚の行動や生態に与える影響

側線が発達している魚は、暗い場所や濁った水の中でも周囲の様子を把握できます。そのため、昼夜を問わず活発に泳ぎ回る魚や、夜行性の魚、そして群れで行動する魚にとって側線はとても重要です。たとえば、イワシやアジなどの群れを作る魚は、側線によって仲間同士の距離を保ちながら泳ぐことができます。

また、捕食者から身を守るために、側線でわずかな水流の変化を感じ取り、素早く反応して逃げることも可能です。魚の生態や行動パターンを支える基礎となっているのが、この側線です。

側線の場所と見分け方

側線は、魚の体の横側、頭から尾びれにかけて一直線に並んでいます。よく観察すると、小さな点や線のような模様が見えることがあります。これは、側線上に並んだ感覚細胞や小さな穴が並んでいるためです。

見分けるポイントは、「体の中央部分を横切る線状の模様」です。種類によってはくっきりとした線が見える魚もいれば、やや目立たない魚もいます。観察しやすい魚としては、アジ、サバ、コイなどが挙げられます。釣りや水族館で魚を見るとき、側線に注目すると普段と違った発見があるかもしれません。

側線が持つ不思議な感覚能力

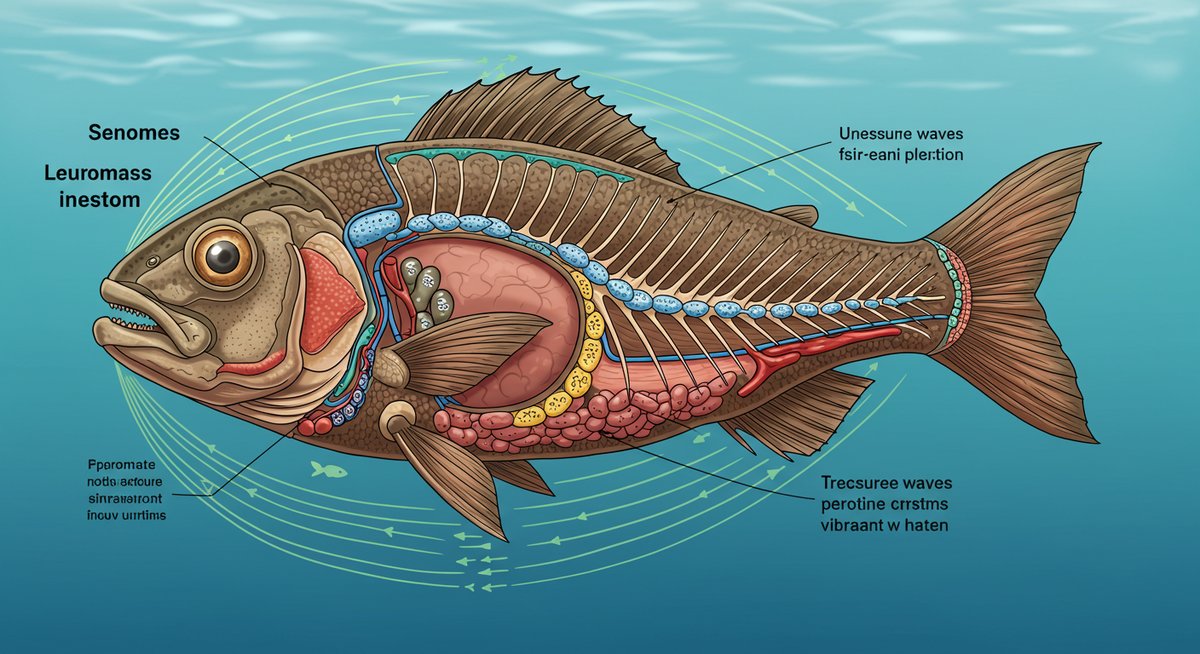

魚の側線は、私たち人間には想像しにくい独特な感覚世界を持っています。水の中ならではの特殊な能力があり、その働きが魚の暮らしを支えています。

振動や水流を感知できる理由

側線には「感覚細胞」という小さなセンサーのようなものが並び、それぞれが外の水の動きや振動を細かく感じ取ります。魚が泳ぐと水が動きますが、側線はその変化を瞬時に捉え、周囲の環境や近づいてくるものの存在を知ることができます。

たとえば、川底の石に水が当たってできる流れや、他の魚が泳いだときの小さな波もキャッチします。これによって、目で見えないものも感じ取れるため、暗い場所や濁った水の中でも安心して活動できるのです。

側線で電気も感じ取れる魚もいる

一部の魚は、側線の進化系ともいえる「電気受容」という能力を持っています。たとえば、ウナギやナマズなどは水中のわずかな電気的な変化を感じ取ることができます。これは、エサとなる生き物の心臓の動きによって生じる微弱な電気を捉えることで、目に見えない獲物を見つけるのに役立っています。

電気を感じ取る能力を持つ魚たちは、夜行性や暗い環境で生きることが多く、視覚に頼らず生き抜くための工夫といえるでしょう。人間にはない、まさに水中の不思議な能力のひとつです。

側線と魚の危険察知やコミュニケーション

側線は、魚たちが危険を察知するのにも大いに役立っています。たとえば、大きな魚が近づいて水流が変わると、瞬時にそれを感じ取って逃げる準備をします。これにより、天敵から身を守ることができます。

また、群れで生活する魚は、仲間同士の動きを側線を通じて感じ取りながら、方向やスピードを合わせて泳ぎます。目や耳だけでは伝わりにくい情報も、側線を使えば簡単に共有できるのです。魚の世界では、このような独特のコミュニケーション手段が発達しています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

魚の種類による側線の違いと進化

魚の側線は、種類や生息する場所によって形や発達の程度が異なります。それぞれの魚の環境や暮らし方に合わせて、さまざまに進化しています。

特殊な側線を持つ魚たちの特徴

魚の中には、普通の側線とは少し違った特徴を持つものもいます。たとえば、ドジョウやウナギなど底の方で暮らす魚は、頭部や体の側面だけでなく、下あごの周りにも感覚器官が発達しています。これは、泥や石のすき間に隠れたエサを探すのに便利だからです。

また、ディスカスやエンゼルフィッシュといった観賞魚の中には、体が平たい形をしているため、側線が体のカーブに沿って波打つようになっているものもいます。魚ごとに環境や生活スタイルに応じた独自の側線の進化が見られます。

生息環境による側線の発達の違い

魚がどのような場所で暮らしているかによって、側線の発達度合いも大きく変わります。たとえば、透明度の高い海や湖に住む魚は、視覚が発達しやすく、側線もそれほど目立たないことが多いです。

一方、川の底や暗い環境、濁った水域で暮らす魚は、視覚よりも側線に頼る場面が多いため、より敏感で発達した側線を持っています。表にまとめると、以下のような違いがあります。

| 生息環境 | 側線の発達 | 例となる魚 |

|---|---|---|

| 透明な水域 | やや弱い | アユ、メダカ |

| 濁った水域 | 強い | ナマズ、ドジョウ |

| 深海 | 特化型 | チョウチンアンコウ |

人工環境や養殖での側線の変化

近年では、養殖や水槽飼育など人工的な環境で育てられる魚も増えています。人工環境では、自然界と比べて水流や障害物が少なく、側線の感覚がやや鈍くなることが報告されています。たとえば、水流の少ない水槽で飼育した魚は、水の動きに対する反応が弱まることがあるのです。

また、養殖環境では病気やけがを防ぐために水質管理が徹底されますが、それでも側線の異常やダメージが起きやすい場合もあります。健康な魚を育てるためには、側線へのストレスをなるべく減らすことが大切といえるでしょう。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

側線を知ることで変わる釣りや観察の楽しみ方

側線について知識を持つと、釣りや魚の観察がより楽しくなります。ちょっとした工夫で、魚との距離がぐんと近く感じられるはずです。

側線の知識を活かした釣り方やルアー選び

側線は水流や振動を敏感に感じ取るため、釣りではこれを意識したルアー選びやアクションが効果的です。たとえば、ブルブルと小刻みに震えるルアーや、波紋を作るタイプのエサは側線を刺激しやすく、魚の反応が期待できます。

また、水中で音や振動を出すルアーや仕掛けも、側線を頼りにエサを探す魚にとって魅力的です。下記のような点を意識すると、釣果アップにつながります。

- 振動や音を発するルアーを選ぶ

- スローな動きで水流を目立たせる

- 魚の生息環境に合ったアクションを心がける

側線を観察するコツと楽しみ方

魚の側線は、よく見れば肉眼でも見つけることができます。観察のポイントは、魚の体の横側に注目し、線状や点状の模様を探すことです。特に光の加減が良いと、側線がキラリと光ることがあります。

水族館や釣り堀では、魚が静かに泳いでいる時や、壁際を通る瞬間を狙って見ると、側線が分かりやすいです。観察がうまくいくと、魚の種類による違いや、怪我をした場合の変化などにも気づけるようになります。

側線を保護するための注意点

側線はとても繊細な器官なので、魚を扱うときは傷つけないように十分注意が必要です。たとえば、釣った魚を素手で強く握ったり、水槽の壁にぶつけてしまったりすると、側線が損傷するおそれがあります。

また、側線は水質の悪化や薬品にも弱い部分があります。魚を大切に扱うために、下記の点に気をつけるとよいでしょう。

- 手袋や濡れた手で魚を扱う

- 水質を清潔に保つ

- 無理に魚を触らない

まとめ:魚の側線の役割と魅力を知れば水中世界がもっと面白くなる

魚の側線は、水中で生きるためのさまざまな工夫が詰まった感覚器官です。見た目は地味ですが、振動や水流、電気までも感じ取る不思議な能力を持ち、魚の行動や生態に大きな影響を与えています。

側線の秘密を知ることで、釣りや観察の楽しみ方が広がるだけでなく、魚の繊細な暮らしをより身近に感じられます。水中世界の奥深さや魚の不思議な感覚を知れば、これまでと違った視点で魚たちとふれあうことができるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!