あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

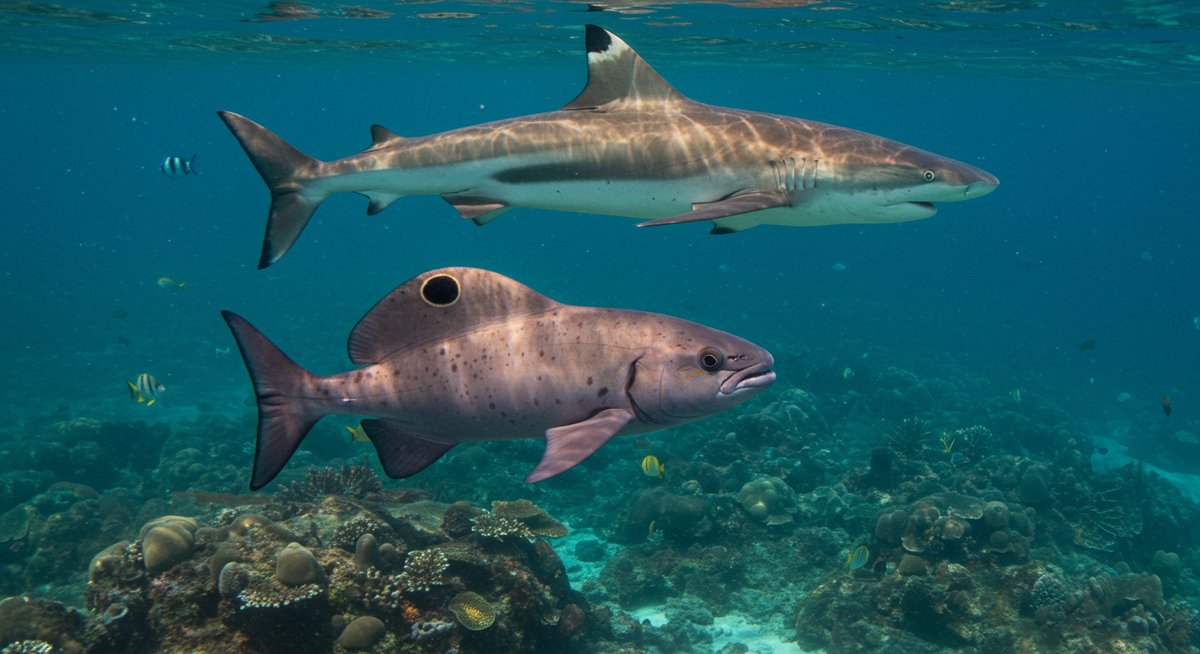

コバンザメとはどんな魚か特徴や生態を解説

海で見かけるコバンザメは、ちょっと変わった姿と行動で知られています。ここでは、コバンザメの基本的な特徴や生態について分かりやすく説明します。

コバンザメの基本情報と分類

コバンザメは、コバンザメ科に分類される魚で、主に熱帯や亜熱帯の海に生息しています。体長は一般的に40cmから1mほどまで成長し、全体的に細長い体つきが特徴です。やや灰色がかった褐色の体色を持ち、背中には吸盤状の器官が見られます。

分類上はサメの仲間ではなく、スズキ目に属します。見た目がサメに似ているものの、性質や構造が異なります。コバンザメ科の仲間は全部で8種類ほど確認されていて、海のさまざまな場所で見かけることができます。

頭の吸盤のしくみと役割

コバンザメの最大の特徴は、頭の上にある吸盤状の器官です。この吸盤は、実は変化した背びれが発達したもので、魚やウミガメ、沈没船などあらゆる大きなものに吸いつくことができます。

この吸盤を使って大型生物や船体にくっつくことで、移動の手間を省いたり、外敵から身を守ることができます。また、寄生虫を食べたり、食べ残しを得たりするなど、生きるうえでの知恵が詰まっています。

サメとの違いと名前の由来

コバンザメは名前に「サメ」とつきますが、実際はサメとは異なる魚です。サメは軟骨魚類ですが、コバンザメは硬骨魚類に分類されます。この違いは、骨の構造や体の仕組みに表れています。

また、「コバンザメ」という名前は、頭の吸盤が小判型に見えることが由来です。さらに、サメなど大型の魚にくっついて泳ぐ姿が、まるでお供をするように見えることから、この名前がつけられました。

コバンザメの生態と暮らし方

コバンザメは、他の生き物と密接に関わりながら海で暮らしています。どのようにして生活し、どんな場所にいるのかを見ていきましょう。

共生する大型生物との関係性

コバンザメはサメやカジキ、ウミガメ、マンタなどの大型生物と一緒に泳ぐことで有名です。この行動は「共生」と呼ばれ、お互いの生活に影響を与えています。

コバンザメは大型生物の体表についた寄生虫や食べ残しを食べることで食料を得ます。一方、くっつかれた側は、コバンザメに寄生虫を取ってもらうというメリットがあります。ただし、時には体表が傷つくこともあり、必ずしも一方的に良い関係とは言い切れません。

世界に分布するコバンザメの種類

コバンザメは世界中の暖かい海に生息しており、種類もいくつか存在します。代表的なものを以下の表にまとめました。

| 種類 | 主な生息域 | 特徴 |

|---|---|---|

| コバンザメ | 世界中の温暖な海 | 最大で110cmほどに成長 |

| ツノコバンザメ | インド洋、太平洋 | 吸盤の形がやや異なる |

| ミナミコバンザメ | 南半球の海域 | 比較的体が小さい |

それぞれ、生息する海域や大きさ、吸盤の形に違いがありますが、いずれも大型生物と共生する点は共通しています。

サンゴ礁や海の環境での暮らし

コバンザメは、サンゴ礁や岩礁などの複雑な環境にもよく姿を現します。こうした場所では、隠れ家となる岩陰やエサとなる小魚も多く、コバンザメにとって住みやすい環境です。

また、時には港の近くや漁港の浅瀬などにも現れることがあります。人の生活圏に近い場所にも適応できる柔軟さがあり、さまざまな環境で生き抜いています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

コバンザメと人との関わり

コバンザメは、私たちの暮らしにも意外と関わりがあります。ここでは流通や味、観察の楽しみ方について紹介します。

市場での流通や食用としての価値

コバンザメは、一部の地域では食用魚として市場に出回ることがあります。しかし、日本国内では流通量はあまり多くありません。漁獲されることもありますが、他の魚に比べると家庭の食卓に並ぶ機会は少なめです。

一方、海外では地域によっては地元の市場で販売されており、煮物や揚げ物などに利用されています。特別な高級魚というわけではありませんが、素朴な味わいが楽しまれています。

コバンザメの味やおすすめの料理法

コバンザメの身は、白身でやや淡泊な味わいとされています。歯ごたえがあり、クセのない味が特徴です。調理法としては、唐揚げや煮付け、フライなどがよく合います。

特に唐揚げにすることで、弾力のある食感を活かせます。煮付けにすれば、タレの味がしっかり染み込み、淡白な身が引き立ちます。シンプルな味付けでも楽しめるため、さまざまな料理に応用できます。

釣りや水族館での観察ポイント

コバンザメは、釣りをしていると外道として釣れることもあります。特に大物狙いの漁場や、サメが回遊するエリアで出会うことが多いです。釣れた際は、頭部の吸盤をじっくり観察してみるのもおすすめです。

また、水族館では大きな水槽でサメやエイ、ウミガメと一緒に泳ぐ姿を見ることができます。吸盤で他の生物にくっついている様子や、泳ぎ方の違いにも注目すると、コバンザメならではの面白さが感じられます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

コバンザメにまつわる雑学と豆知識

コバンザメは、そのユニークな特徴からさまざまな雑学や豆知識が生まれています。面白い話題も多いので、いくつかご紹介します。

ことわざや比喩表現としてのコバンザメ

コバンザメは、日本語のことわざや比喩表現でも使われる存在です。有名なのは「コバンザメのように~する」といった表現で、他人にぴったりとくっついて離れない様子を表します。

また、権力者や有力者に付いて利益を得ようとする人を、皮肉を込めてコバンザメに例えることもあります。日常会話やニュース記事などでも時々目にする表現です。

日本各地の地方名や呼び方

コバンザメには、地域によってさまざまな呼び名があります。主なものを以下にまとめました。

| 地域 | 呼び名 |

|---|---|

| 沖縄 | スイバン |

| 九州 | コバン |

| 関東 | コバンザメ |

土地によっては、形や行動に由来した独自の呼び方が使われています。地元の魚市場や漁師さんとの会話で、異なる名前を聞くこともあります。

コバンザメに似た魚との違い

コバンザメと間違えられやすい魚として、「ハモ」「エイ」など細長い体形の魚が挙げられます。しかし、頭部に吸盤を持つのはコバンザメだけです。

また、サメと混同されることもありますが、体の骨のつくりやヒレの形が異なります。吸盤の有無が見分けるポイントとなりますので、観察の際には頭の形に注目してみてください。

まとめ:コバンザメの不思議な魅力と身近な存在

コバンザメは、見た目や生き方が個性的で、海の生き物の中でも印象に残る存在です。大型生物と共生するスタイルや、吸盤という独特の器官は観察する楽しさを与えてくれます。

市場や料理としては身近とは言えませんが、水族館や釣りなどで出会う機会もあります。知れば知るほど、コバンザメの奥深い世界を楽しめることでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!