あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

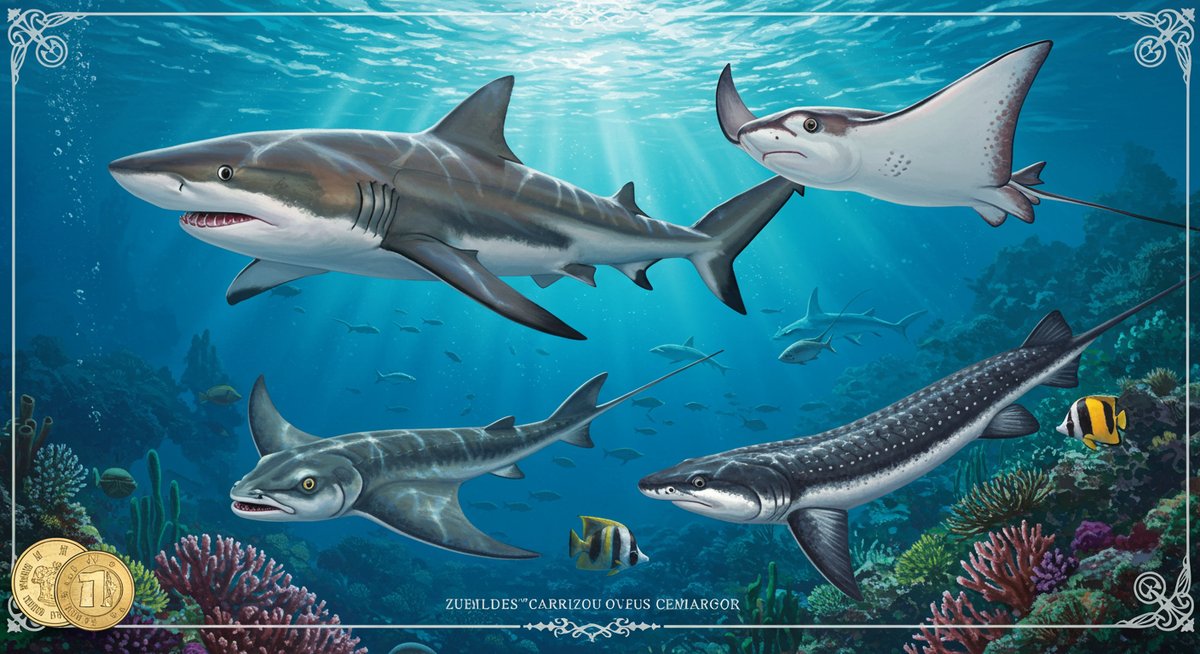

軟骨魚類とは何か特徴や分類をやさしく解説

軟骨魚類はサメやエイなど、骨の構造が独特な魚たちです。体の柔らかさや生息環境など、他の魚とは異なる特徴も多くあります。

軟骨魚類の基本的な特徴と体のつくり

軟骨魚類の最大の特徴は、体の骨格が硬い骨ではなく、柔らかい軟骨でできていることです。軟骨は人の耳や鼻にある成分と同じで、軽くて柔軟性があります。そのため、サメやエイなどの軟骨魚類は泳ぐときに体をしなやかに動かすことができます。

また、体の表面にはうろこが並んでいますが、硬骨魚類のうろことは違い、ザラザラした小さな歯のようなうろこが特徴です。さらに、浮き袋を持たないので、水の中で浮かぶための工夫が必要になります。口の位置や歯の形なども、種類によって大きな違いがあります。

サメやエイが代表的な軟骨魚類

軟骨魚類の中で特に有名なのがサメとエイです。サメは流線型の体つきをしており、海の中を高速で泳ぐ能力に優れています。一方、エイは平たい体で海底を這うように移動し、砂に身を隠すことも得意です。

また、同じ軟骨魚類でも、サメとエイでは生活の仕方や食べ物に違いがあります。サメは他の魚や小型の海洋生物を食べることが多く、エイは貝や甲殻類などを主に食べています。このように、同じグループでも種ごとの個性が見られます。

硬骨魚類との違いを比較

軟骨魚類とよく比較されるのが、タイやサケなどの硬骨魚類です。両者にはいくつかの違いがあります。主な違いは以下のようになります。

| 特徴 | 軟骨魚類 | 硬骨魚類 |

|---|---|---|

| 骨格 | 軟骨 | 硬い骨 |

| 浮き袋 | なし | あり |

| うろこ | ザラザラ・小型 | なめらか・大型 |

このように、骨や浮き袋、うろこの構造が違うため、体の動きや暮らし方にも差が出ます。また、硬骨魚類は淡水から海水までさまざまな場所に生息しますが、軟骨魚類は主に海に住んでいます。

軟骨魚類の進化と歴史を知る

軟骨魚類は、太古の昔から地球の海で生き続けてきたグループです。その進化の歴史や、なぜ骨が軟骨のままなのかについて解説します。

古代から現代までの進化の流れ

軟骨魚類はおよそ4億年以上前、デボン紀と呼ばれる時代に登場しました。この頃は魚類の多様化が進み、軟骨魚類もさまざまな形に進化していきました。

一部の種は海の大型捕食者となり、他の魚や生物と競い合いながら生き残りました。時代が進むにつれて、硬骨魚類が多様化し数を増やしましたが、軟骨魚類も独自の進化を続け、今も多くの種類が世界中の海で生きています。

軟骨魚類がなぜ骨を持たないのか

軟骨魚類の骨格が硬い骨にならなかった理由にはいくつかの説があります。まず、軟骨は軽く柔らかいため、深い海でも体がつぶれにくいという特性があります。また、体を柔軟に動かすことで、獲物を素早く追いかけたり、狭い場所に入り込んだりするのに役立ちます。

さらに、軟骨魚類は浮き袋がない代わりに、肝臓に多くの油を蓄えることで浮力を調節します。このような特徴が、長い進化の中で生き残るのに適していたと考えられています。

サメやエイの化石からわかること

サメやエイの化石は、他の魚と比べて見つかりにくい特徴があります。これは骨が軟骨でできているため、分解しやすく、硬い骨の化石に比べて残りづらいためです。

しかし、サメの歯やエイのとげなど、一部の硬い部分は化石として発見されることが多いです。これらの化石から、太古のサメがどのように進化し、どのような環境で暮らしていたのかを知る手がかりとなっています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

軟骨魚類の生態と暮らし方

軟骨魚類は、海の中でさまざまな役割を持ち、独特の体の仕組みで環境に適応しています。その生態や暮らし方について掘り下げます。

海の中での役割と生息環境

軟骨魚類は海洋生態系において重要な役割を果たしています。サメは食物連鎖の上位に位置し、弱った生物や病気の魚を食べることで海の健康を保っています。

一方、エイは海底の砂の中に隠れ、小さな生き物や貝などを食べることで、海底環境のバランスを保っています。生息環境としては、浅い沿岸から深い海、サンゴ礁の周辺まで幅広く分布しています。

独特な感覚器官や体の仕組み

軟骨魚類には、他の魚にはない特別な感覚器官が発達しています。代表的なのは「ロレンチーニ器官」と呼ばれる電気感知器官で、海中の微弱な電流や獲物の動きを察知できます。

また、サメは嗅覚も非常に発達しており、遠くの血のにおいを感じ取ることができます。これらの感覚器官により、暗い海の中でも効率よく餌を見つけ、敵から身を守ることができます。

浮力や浸透圧の調節方法

軟骨魚類は、浮き袋を持たないため独自の方法で浮力を調節します。主に肝臓に大量の油をためることで体を軽くし、水中での浮力を得ています。

また、浸透圧の調節も独特です。サメやエイは体内の塩分濃度を調整するため、尿素やその他の化合物を体内にためることで、外部と体内のバランスを保っています。こうした仕組みにより、海水の中でも安定して生きていくことができます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

人と軟骨魚類との関わり方

軟骨魚類は私たちの生活や食文化、産業、そして環境問題とも密接に関わっています。どのように利用され、守られているのでしょうか。

食材としての利用と栄養価

軟骨魚類は、サメやエイの肉が食材としても使われます。日本ではサメの肉を使った「はんぺん」や、エイのひれを使った「ふかひれ」料理が知られています。

栄養価としては、低脂肪でたんぱく質が豊富な点が特徴です。肝油はビタミンAやDが多く含まれており、健康食品としても販売されています。ただ、一部の軟骨魚類は水銀をためこみやすいので、摂取量には注意が必要です。

漁業や養殖での軟骨魚類

軟骨魚類の一部は水産資源として重要で、漁業の対象になっています。例えば、ふかひれやサメ肉、エイの加工品などが商業的に取引されています。

最近では、乱獲を防ぐために養殖技術の研究も進められています。ただし、軟骨魚類の養殖は難易度が高く、成長に時間がかかるため、実用化には課題も残っています。

環境保護と軟骨魚類の未来

サメやエイは、乱獲や環境破壊により減少している種も多く、国際的な保護活動の対象となっています。サメのひれだけを取る「フィニング」など、持続可能な利用が問題視されています。

環境保護の面では、海洋保護区の設置や漁獲制限が導入されつつあります。将来的には、多様な生態系を守るために、軟骨魚類も含めた総合的な海洋保全がさらに求められていくでしょう。

まとめ:軟骨魚類の魅力と今後注目したいポイント

軟骨魚類は、独自の体のつくりと長い進化の歴史を持ち、海の中で欠かせない役割を果たしています。サメやエイをはじめとした種類ごとの個性や、生態系への貢献も見逃せません。

今後は食文化や資源利用とともに、持続的な保護と調和のあり方がますます注目されていく分野です。海に生きる軟骨魚類の魅力や、多様な関わり方を知ることで、私たちも海の未来について考えていきたいものです。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!