あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

アオイソメは釣り餌として身近ですが、うっかり噛まれると驚くことがあります。ここでは、噛まれたときの対応や予防法、代替餌や道具選び、保存法まで、誰でもすぐに実践できる知識をわかりやすくまとめます。釣行前後に読んで役立つ内容ですので、手元に置いておくと安心です。

アオイソメが噛むときの本当のリスクとすぐできる対処

アオイソメに噛まれると見た目以上に不快ですが、ほとんどは軽い症状で済みます。ここでは具体的な痛みや感染リスク、まず取るべき対処法を紹介します。すぐに洗う・止血するなど簡単な処置で大多数は問題なく回復しますので落ち着いて対処してください。

噛まれたときの痛みの特徴

噛まれた瞬間はチクッとした鋭い痛みを感じることが多いです。アオイソメの小さな顎が皮膚をつまむように動くため、表面的な刺し傷や引っ掻き傷のようになることがあります。出血は軽度で止まりやすいケースがほとんどです。

数分〜数時間後に痛みが和らぐことが多いですが、患部がこすれたり、汚れが入るとズキズキしたり熱感を伴うことがあります。宗旨が伴う腫れや強い疼痛が続く場合は、細菌感染やアレルギー反応の可能性もあるため、念のため観察を続けてください。

日常的に薬や持病で免疫抑制状態にある方、糖尿病など創傷治癒が遅くなる持病を持つ方は、軽微な傷でも悪化しやすいため早めに医療機関に相談してください。

毒性は含まれているのか

アオイソメ自体に人を中毒させるような強い毒は一般的に含まれていません。海産の多くのゴカイ類は毒腺を持たないため、噛まれても毒による全身症状が出ることは稀です。ただし、個人差で局所的な炎症やかゆみが出ることがあります。

稀に、アオイソメが摂取した食物や棲息環境に由来する微生物や物質が影響する場合があり、皮膚の赤みや軽度の不快感を引き起こすことがあります。アレルギー体質の方は念のため注意して、異常な症状が現れたら医療機関を受診してください。

噛まれた後の主なリスクは毒性ではなく、細菌感染や手荒れによる二次的なトラブルです。清潔に保つことが最も重要です。

細菌感染や手荒れの可能性

アオイソメは海底や砂の中にいるため、体表には多種の細菌が付着しています。噛まれて皮膚に小さな傷ができると、そこから細菌が侵入して感染を起こすことがあります。特に長時間潮だまりや汚れた海水に触れているとリスクが高まります。

また、釣りで繰り返し水に触れると手肌のバリア機能が低下し、手荒れやひび割れから細菌が入りやすくなります。ハンドクリームでの保湿や、作業後の石鹸での丁寧な洗浄が感染予防に効果的です。傷が深い・痛みや腫れが強い場合は、早めに医療機関で治療を受けることをおすすめします。

簡単にできる対策としては、釣行中に小さな絆創膏や消毒液を携帯し、傷ができたらすぐに洗浄・消毒して覆うことです。

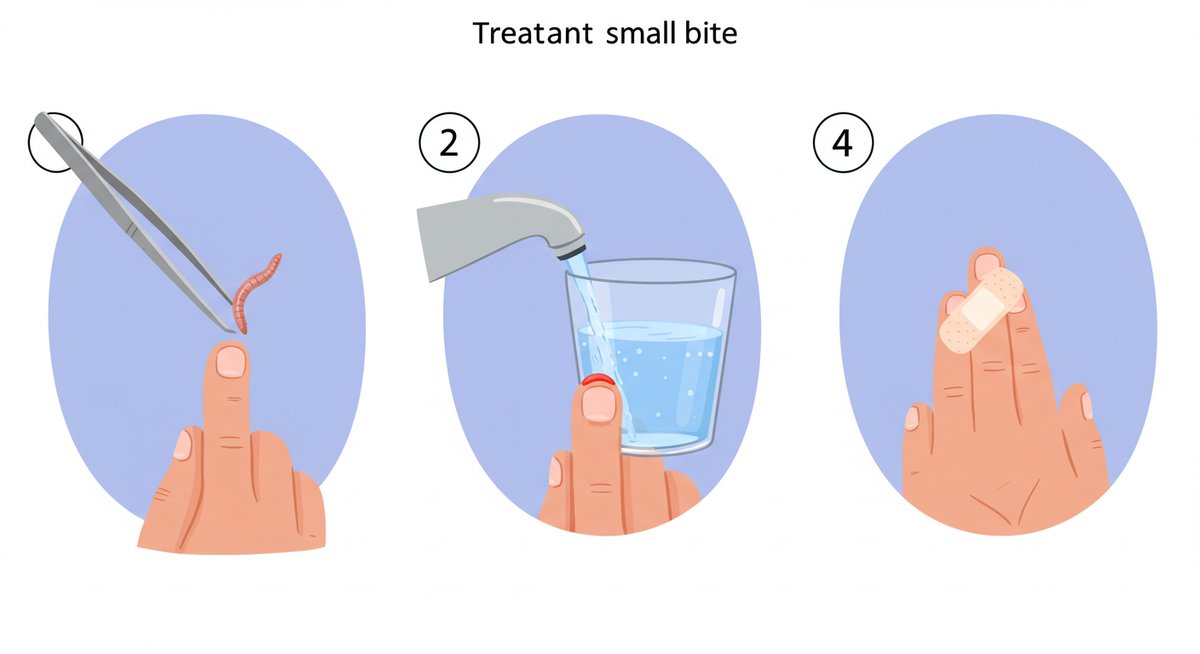

その場でできる洗浄と止血の手順

噛まれたらまず流水でよく洗って汚れを取り除きます。石けんを使える状況なら丁寧に洗い、汚れが落ちたら清潔なタオルで軽く押さえて水気を取ります。消毒液(ポビドンヨードやイソプロピルアルコールなど)があれば塗布してください。

出血がある場合は清潔なガーゼや布で圧迫して止血します。小さな傷なら数分で止まります。血が止まった後は、必要に応じて絆創膏を貼って保護してください。消毒薬がない場合でも、まず流水で洗うだけで感染リスクはかなり下がります。

傷が深い、止血できない、異物が残っている場合は早めに医療機関を受診しましょう。破傷風予防が心配な場合は、予防注射の有無を確認してください。

受診を検討するサイン

次のような症状が出たら医療機関を受診してください:傷が深くて縫合が必要な場合、出血が止まらない場合、傷口が赤く腫れて痛みが増す場合、膿が出る場合、発熱や全身のだるさがある場合です。

また、過去に破傷風ワクチンの追加接種を受けていない方や、糖尿病や免疫抑制状態にある方は軽度の症状でも早めに受診したほうが安全です。医師は状態に応じて抗生物質や適切な処置を行います。

アオイソメの生態からわかる噛む理由

アオイソメの生態を知ると、なぜ噛むことがあるのか理解しやすくなります。ここでは形や習性、餌として扱う際の行動理由まで、実践に役立つ情報を紹介します。知っておくと扱い方を工夫しやすくなります。

アオイソメとはどんな生き物か

アオイソメはゴカイ類と呼ばれる環形動物の一種で、細長い体と多数の体節を持っています。海岸の砂泥域に多く生息し、有機物や微生物を食べて生活しています。おもに夜間に活動する種が多く、日中は砂の中で休んでいます。

体は柔らかく、自己再生能力があるものも多いため、切断されても一部が生存する場合があります。釣り餌として流通するアオイソメは生のまま販売されることが多く、手で触ると縮む・動くなどの反応を示します。この動きが釣り魚にとって魅力的です。

自然下では顕微鏡レベルの餌やデトリタスを食べていますが、釣り場では人間の扱いや保存状態により行動が変わることがあります。扱い方次第で刺激に対する反応が強くなったり弱くなったりします。

噛む行動は防御か摂食か

アオイソメの噛む行動は主に防御反応とされています。外的に触れられると顎を使ってつかむような動作をして、外部刺激を排除しようとします。針に刺されたときに「噛んだ」と感じるのは、こうした防御反応によることが多いです。

一方で、口部周辺の感覚器で触れたものを探るために噛むこともありますが、捕食のために人の皮膚を意図的に噛むわけではありません。餌として針に付けられた状況では、身体の一部が刺激されるために口部が活発に動くだけです。

そのため、扱い方次第で噛まれる確率は変わります。刺激を抑えれば噛む頻度は下がりますし、逆に乱暴に扱うと防御反応が増えます。

口の構造と噛む力の目安

アオイソメの口は小さな顎(いわゆる顎板)と多数の小歯で構成されています。顎は比較的強靭ですが、人間の皮膚を深く貫くほどの力は通常ありません。噛まれたときの痛みは歯が表皮に引っかかることによるもので、深い刺し傷や切断を生むことは稀です。

噛む力は種や個体、体の大きさによって差があります。大型の個体ほど顎も発達していますので、痛みや出血がやや強くなることがあります。ただし、骨や厚い皮膚を噛み切る力はないため、主に表皮の損傷が中心です。

この口の構造を理解すると、取り扱い時にどの部分を避ければよいかが分かります。特に口周りや頭部を指で触れないことが有効です。

種類ごとの性質の違い

アオイソメと呼ばれる個体群でも、地域や種によって行動や耐久性に違いがあります。例えば寒冷地の個体は動きが鈍く、噛む反応も比較的弱いことがあります。一方で暖かい海域の個体や活発な系統は動きが速く、防御反応も強く出やすい傾向があります。

また、大きさや体表の粘液量も個体差があり、粘液が多いと手にまとわりつきやすく扱いにくく感じることがあります。購入や現地で見分ける際は、動きの速さや体の太さである程度の傾向をつかめますので、扱いやすいものを選ぶと良いでしょう。

保管状態で行動が変わる理由

保管環境が悪いとアオイソメはストレスを受け、活性が低下したり逆に興奮して噛む頻度が高くなることがあります。適切な温度、酸素供給、清潔な土や砂を使うことで個体の健康を保てます。

長時間乾燥したり汚れた水に浸かっていると粘膜が傷つきやすく、刺激に敏感になってしまいます。保存時には湿度や気温に注意し、頻繁に水換えや餌の入れ替えを行って鮮度を保つことで、釣行時の扱いやすさが向上します。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

噛まれないための具体的な付け方と扱い方

噛まれないようにするには付け方や道具選びが重要です。ここでは針への安全な付け方、手袋や道具の使い方、刺激を抑えるテクニックまで、すぐに試せる具体策を紹介します。小さな工夫が安全性を大きく高めます。

針への付け方で噛まれにくくする方法

針に付ける際は頭部や口周りをなるべく触らないようにすることが重要です。餌を指で摘むときは体の中央付近をつまみ、針を体の中央から尾部に向かって入れる方法が有効です。こうすることで口部が刺激されにくく、噛まれるリスクを下げられます。

また、針を通す際は一度にスムーズに通すことがポイントです。迷って何度もさすと餌が暴れて防御反応を誘発します。なるべく短時間で済ませ、針を入れたら軽く押さえて落ち着かせると良いでしょう。

針のサイズは餌の大きさに合わせて選ぶこと。餌に対して針が小さすぎると餌が不安定になり動きが激しくなります。適切な針を選ぶことで扱いが楽になります。

頭を持って針に付ける安全な手順

頭を持つ場合は、親指と人差し指で軽く頭部を押さえ、口元に直接ふれないようにします。押さえる位置は体の側面、頭部と体節の境目あたりが安定します。固定したら素早く針を体の中央から尾部へ向かって刺してください。

針を刺した後は、指を離して軽く振動を与えるか、餌を落ち着かせるために短時間置くと防御行動が落ち着きます。作業は集中して行い、子どもや周囲の人が近づかないように注意してください。

頭をつかむのが怖い場合は、ピンセットなどの道具を使う方法も安全です。

厚手ゴム手袋の選び方と使い方

噛まれるのが心配な方は厚手のゴム手袋を使うと安心です。選ぶ際は耐久性と感覚のバランスが大切で、特に表面に滑り止め加工があるタイプがおすすめです。耐油・耐水性の高い素材なら海水や汚れにも強く長持ちします。

使い方としては、手袋の内側に濡れた状態で使えば餌が手袋に貼り付きにくく操作しやすくなります。手袋は定期的に水洗いして塩分や汚れを取り除き、日陰で乾燥させて保管してください。

ただし厚手すぎると指先の感覚が鈍るため、細かな作業が必要な場合は薄手の部分使いと組み合わせると良いでしょう。

餌つかみ用ピンセットや道具の活用法

ピンセットや専用の餌つかみ具を使えば、直接手で触らずに安全に針に付けられます。先端が細いピンセットは細かい作業に向き、先端にラバーキャップがあると餌をつかみやすく滑りにくくなります。

道具を使うときはピンセットで餌をしっかり固定し、針を一気に刺すようにします。使い終わったら洗浄して塩分や粘液を落とし、乾燥させてから保管してください。初心者でも扱いやすく安全性が高まります。

石粉や塩を使った刺激を抑える方法

アオイソメの表面粘液を少し抑えるために、少量の石粉や粗塩を使う方法があります。塩の場合はまぶしすぎると餌を傷めるため、表面に薄くつける程度に留めてください。これにより餌の動きが落ち着き、防御反応が抑えられることがあります。

石粉は餌の滑りを抑えて扱いやすくする効果がありますが、過剰に使うと餌の活性が落ちるため注意が必要です。どちらの方法も試す際は少量ずつ様子を見ながら行ってください。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

現場で使える代替餌と便利な道具の選び方

生餌が扱いにくいと感じる場面では人工餌や他の餌に切り替えるのも有効です。ここでは代替餌の利点や使い分け、初心者向けの道具、すぐに用意できる対処法を紹介します。手軽で清潔な選択肢で快適な釣りを続けられます。

ワームなど人工餌に切り替える利点

人工ワームやラバー系ルアーは保存が簡単で、ニオイや扱いの煩わしさが少ない点が大きな利点です。触っても噛まれる心配がなく、釣り場での衛生管理も楽になります。複数回使えるためコスパが良い場合もあります。

さらに、色やサイズ、動きの調整がしやすく、天気や魚種に合わせて選べる点も魅力です。初心者でも簡単に使え、手軽に釣果を狙えるので、初めての釣行や家族連れの釣りにも向いています。

ただし、特定の魚種では生餌に劣ることもあるため、ターゲットに合わせて使い分けるとよいでしょう。

ジャリメや他の虫餌との使い分け

アオイソメ以外にもジャリメやイソメ類、ゴカイ系の餌はいくつか種類があります。ジャリメはアオイソメよりも動きが穏やかで扱いやすいことが多く、針持ちが良いため魚種によっては有利です。

使い分けの目安としては、活発なアプローチが必要な場面ではアオイソメ、安定した付け心地と長持ちが欲しい場合はジャリメや他の虫餌を選ぶと良いでしょう。現場で試してみて魚の反応を見ながら使い分けるのがおすすめです。

初心者向けに使いやすい道具紹介

初心者には次の道具がおすすめです:滑り止め付き厚手ゴム手袋、先端ラバー付きピンセット、小型の餌ケース(湿度保持タイプ)、携帯用消毒液、予備の絆創膏。この組み合わせで安全かつ清潔に餌の処理ができます。

特にピンセットと餌ケースは作業時間の短縮につながり、釣りに集中できます。道具は安価なものから揃うため、まずは基本セットを準備しておくと安心です。

すぐ用意できる代替手段の例

現場で急に餌が扱いにくくなった場合は、以下の簡単な代替手段が役立ちます:

- 人工ワームに切り替える

- 魚肉ソーセージや小さく切ったイカの切り身を使う(淡水帯・一部釣り場で有効)

- ルアーでの釣りに切り替える

これらはすぐに準備でき、手が汚れにくい選択肢です。釣り場のルールやターゲット魚に合わせて使ってください。

道具の手入れと清潔の保ち方

使用後は道具を真水でよく洗い、塩分や粘液を落としてから陰干ししてください。ゴム手袋は内側を乾燥させるために裏返して干すと長持ちします。ピンセットやトングは先端の汚れを丁寧にふき取り、錆びないように乾燥させて保管します。

定期的に消毒用アルコールで拭くと衛生的です。清潔な状態を保つことで、釣行中の感染リスクを下げられます。

噛まれてしまった後の応急処置と受診の目安

噛まれた後の対応を知っておくと安心です。ここでは基本の洗浄・消毒、腫れや化膿への対処法、アレルギーが疑われる場合の行動、医療で受けられる処置まで具体的に説明します。落ち着いて適切に対処してください。

まず行う洗浄と消毒の手順

傷ができたらまず流水で汚れをよく洗い流します。石鹸で周囲を優しく洗い、血や異物が残っていないか確認してください。洗浄後は清潔なガーゼで軽く押さえて水気を取ります。

その後、ポビドンヨードや消毒用アルコールなどの消毒薬を塗布します。出血が続く場合は清潔なガーゼで圧迫して止血し、出血が収まったら絆創膏などで覆って保護してください。消毒薬が手元にない場合でも、まず流水でしっかり洗うことが最優先です。

腫れや発赤が出たときの対処

噛まれた部分が赤く腫れるのは局所的な反応としてよくあります。冷たい流水や冷却パックで冷やすと腫れや痛みが和らぎます。冷却は15分程度を目安にし、皮膚が冷えすぎないように気をつけてください。

数日たっても腫れや赤みが引かない、痛みが強くなる、範囲が広がる場合は細菌感染の疑いがあるため受診を検討してください。市販の抗炎症や抗ヒスタミンの軟膏で軽度の症状を抑えられることもありますが、症状が悪化する場合は医師の判断を仰ぎましょう。

化膿の兆候とその対応方法

化膿の兆候としては、患部の強い赤み、熱感、痛みの増強、膿の排出、全身の発熱などがあります。これらが見られた場合は早めに医療機関を受診してください。医師は創部の洗浄、必要なら抗生物質の投与や排膿処置を行います。

自己判断で膿を押し出すのは症状を悪化させる場合があるため避けてください。適切な処置を受けることで早期回復が期待できます。

アレルギー反応が疑われる場合の行動

噛まれた後にかゆみが強く広がる、蕁麻疹が出る、呼吸困難やめまい、顔面の腫れなど全身的なアレルギー症状が出た場合は、直ちに救急外来または救急車を呼んでください。局所的なかゆみや軽い発疹であれば、抗ヒスタミン薬を使って様子を見ることも可能ですが、症状が急速に進行する場合は命に関わる恐れがあります。

既往症でアレルギーがある方は、釣行時に常備薬(例:抗ヒスタミン薬やエピネフリン自己注射薬)を持参すると安心です。

医療機関で受ける可能性のある処置

医療機関では創部の詳しい洗浄、異物除去、場合によっては縫合や局所麻酔下での処置が行われます。感染が認められる場合は抗生物質の内服や外用が処方されます。重症例や広範囲の感染では点滴治療が必要になることもあります。

破傷風予防接種の接種歴が不明な場合や最後の追加接種から時間が経っている場合、医師が破傷風予防のためのワクチン投与を検討することがあります。受診時に症状や既往歴を詳しく伝えてください。

釣り場での保存と入手 針への付け方の基本

餌の購入や保管、針への基本的な付け方を押さえると、扱いがぐっと楽になります。ここでは買うときのポイント、家での保存法、針に刺す位置の実践例、魚種別の使い分け目安を紹介します。

アオイソメの購入時に見るポイント

購入時は活きの良さが重要です。容器の中で動きがあり、体色が鮮明なものを選んでください。逆に動きが鈍く変色しているものは鮮度が落ちている可能性があります。

購入先では保冷や湿度管理がしっかりされている店舗を選ぶと購入後の持ちがよくなります。販売員に保存方法や到着後の扱い方を確認しておくと安心です。

家での保存方法と長持ちのコツ

家では冷暗所で湿らせた新聞紙や砂を入れた容器に入れて保存します。温度は低めを保ち、直射日光を避けることが大切です。頻繁に水を交換したり、容器内の汚れを取り除くと鮮度を維持できます。

長期保存が必要な場合は、保冷剤を使って温度を下げると良いですが、凍らせないよう注意してください。凍結は細胞を壊し品質を落とします。

塩イソメなど加工保存の注意点

塩イソメや加工されたタイプは保存性が高い反面、塩分で餌の動きが低下するため釣果に影響することがあります。また、加工時に風味やにおいが変わることがあるため、使う魚種や状況を考えて選んでください。

加工品を使う場合は、現地で塩分を軽く洗い流すなどしてから使用すると動きが戻りやすくなりますが、効果は限定的です。

針に付ける位置と長さの実践例

針は餌の中央付近に通すのが基本です。中央よりやや尾側に刺すと動きが自然になりやすく、魚の食いつきが向上することがあります。長さは針先から餌の先端まで約1〜2cmほど出るイメージが扱いやすいです。

短すぎると魚が餌をくわえにくく、長すぎると餌が不安定になります。針の種類や狙う魚の口の大きさに合わせて調整してください。

魚種別の使い分けの簡単な目安

- 小型の根魚やチヌ(メジナ・クロダイ):小さめにカットしたアオイソメやジャリメが有効です。

- シロギスやイシモチ:活きの良いアオイソメをそのまま使うと効果的です。

- 大型の青物や回遊魚:人工餌や切り身、ワームを併用することで対応しやすくなります。

ターゲット魚の食性や好みを考えて餌のサイズや種類を選ぶと釣果が安定します。

今日から実践できるアオイソメが噛む対策のまとめ

ここまでのポイントを簡潔にまとめます。噛まれたらまず流水で洗い、消毒・止血を行い、腫れや化膿がある場合は受診を検討してください。噛まれにくくするには針への付け方の工夫、厚手手袋やピンセットの活用、石粉や塩の少量使用が有効です。

代替餌としてワームや切り身を用意すると扱いが楽になり、道具は使用後に必ず洗って乾燥させて清潔に保つことが重要です。少しの準備と工夫で安全性と快適さは大きく向上しますので、次回の釣行でぜひ試してみてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!