あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

赤魚が安い理由と市場での位置付け

赤魚は魚売り場で手頃な価格でよく見かける魚のひとつです。その安さの理由や、市場でどのように扱われているのかを解説します。

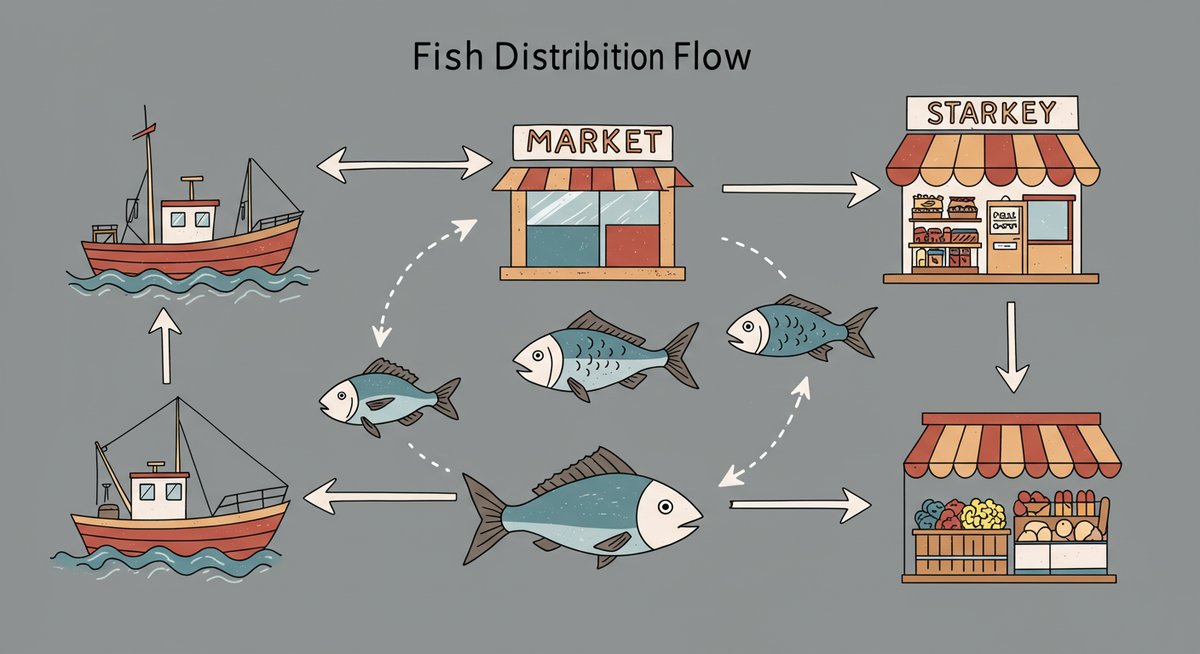

赤魚が流通する主な経路

赤魚は様々な経路で流通しています。主に海外からの輸入が多く、ノルウェーやロシアなど北の海で獲られた赤魚が日本へ運ばれます。一方、国内産もありますが、全体の流通量に占める割合は少なめです。

海外産の赤魚は大型船による大量漁獲が一般的で、その場で急速冷凍されて日本へ輸送されます。現地でまとめて加工されることでコストが抑えられ、安定的な供給が可能となっています。また、国内では主に底引き網などによる漁獲が中心ですが、規模や漁獲量の面で海外産に及びません。これらの流通経路の違いが、赤魚の価格や入手しやすさに影響を与えています。

赤魚の種類と産地の多様性

赤魚と呼ばれる魚には、いくつかの種類があります。一般的に「赤魚」として流通しているのは、アラスカメヌケやアカウオなどの深海魚です。見た目が似ているため、まとめて赤魚と呼ばれることが多く、本来の種別はあまり意識されていません。

産地も多様で、主に北太平洋や大西洋などの冷たい海域が中心です。ノルウェーやロシア、カナダ、アメリカ西海岸などが主な輸出元で、日本のスーパーに並ぶ赤魚の多くはこれらの地域から運ばれてきます。国内産は北海道や東北地方で水揚げされますが、流通量は限定的です。こうした多様な産地があることで、年間を通じて安定した供給が保たれています。

加工や冷凍流通によるコスト削減

赤魚が安く販売される裏には、加工と流通の工夫があります。海外で大量に漁獲された赤魚は、その場で下処理(頭部や内臓の除去)や切り身加工を済ませ、すぐに冷凍されます。この工程を現地で一括して行うことで人件費や輸送コストが抑えられます。

冷凍技術の進化により、鮮度を保ったまま長距離輸送が可能となり、輸入コストも低くなりました。さらに、まとめて大量に仕入れることで小売店も安価に販売できます。調理しやすい形で店頭に並ぶことも多いため、消費者にとっても手軽に利用できる点が特徴です。こうした加工と流通の工夫が、赤魚の価格を抑える大きな要因となっています。

赤魚の特徴と栄養のポイント

赤魚は鮮やかな赤い色と、ふっくらした白身が特徴です。そのおいしさや栄養の内容についても、多くの家庭で親しまれています。

赤魚の代表的な種類と見分け方

赤魚にはいくつかの種類がありますが、主に目にするのは「アラスカメヌケ」「アカウオ」「アコウダイ」などです。これらは色や形が似ているため、店頭では「赤魚」とまとめて販売されることが一般的です。

見分け方としては、皮の色の鮮やかさや、身の厚みがポイントです。アラスカメヌケは皮がオレンジがかった赤で、身がしっかりしています。アカウオはやや薄い赤色で、アコウダイはやや丸みを帯びた体型です。しかし、切り身や加工品となると違いは分かりづらくなるため、産地や種類を確認したい場合はパッケージ表示をよく見ることが大切です。

赤魚に含まれる主な栄養素

赤魚は高たんぱくで脂肪分が少なく、健康に配慮した食材として人気です。主な栄養素を以下にまとめます。

・たんぱく質

・ビタミンB群(B12など)

・DHAやEPAなどの魚油

・ミネラル(カリウム、リンなど)

特にたんぱく質は筋肉や体の土台を作るのに必要で、脂質の少なさが特徴です。また、DHAやEPAは脳の働きや血液の流れをサポートするとされています。ビタミンB12は貧血予防にも役立つ栄養素です。手軽にこれだけの栄養がとれるため、普段の献立にも取り入れやすい魚といえます。

旬の時期とおいしさの秘密

赤魚の旬は、種類や産地によってやや異なりますが、一般的には冬から春にかけてが最もおいしい時期です。この時期は脂がほどよくのって身に旨みが増します。

冷たい海で育つ赤魚は、身が引き締まり、しっとりとした食感が特徴です。冷凍されたものでも、解凍方法によって十分においしさを楽しめます。冬場は特に煮付けや鍋物に使いやすく、家庭の食卓で重宝されています。旬の赤魚は、シンプルな調理でも素材の味をしっかり感じることができます。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

赤魚のおいしい食べ方と調理法

赤魚はクセが少なく、さまざまな調理法でおいしく食べることができます。家庭料理でも人気のレパートリーを紹介します。

煮付けや塩焼きなど定番レシピ

赤魚の定番料理には煮付けや塩焼きがあります。煮付けは、しょうゆやみりん、砂糖などの調味料で甘辛く煮ることで、ふっくらとした白身の旨みが引き立ちます。魚の臭みが気になる場合は、酒を多めに使い、下茹ですると和らぎます。

塩焼きの場合は、あらかじめ塩をふって10分ほどおき、出てきた水分を拭き取ることで余分な臭みを除きます。グリルやフライパンでじっくり焼くと、皮はパリッと、身はしっとり仕上がります。どちらも調理が簡単で、食卓によく合う料理です。

干物や味噌漬けなど加工品の魅力

赤魚は干物や味噌漬けなどの加工品も多く出回っています。干物にすると旨みが凝縮され、日持ちも良くなります。冷凍保存ができるため、忙しいときのストックにも便利です。

味噌漬けは、特製の味噌だれに漬け込むことで、赤魚の淡白な身にコクが加わります。焼くだけで手軽に楽しめるため、朝食やお弁当のおかずにも活躍します。これらの加工品は調理の手間がかからず、魚料理を気軽に楽しめる工夫として広く利用されています。

解凍や下ごしらえのコツ

冷凍赤魚をおいしく調理するには、解凍や下ごしらえが大切です。冷蔵庫でゆっくり解凍すると、身が崩れにくく旨みを保てます。急いでいる場合は、パックごと流水につけて解凍する方法も使えます。

下ごしらえでは、うろこや骨、皮のぬめりを丁寧に取り除くと仕上がりが良くなります。切り身の場合は、さっと湯通しした後に氷水で冷やすと、臭みが抜けて食感も向上します。ちょっとした下ごしらえの手間で、赤魚の持ち味をより引き出すことができます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

養殖や漁獲方法と持続可能性

赤魚は主に天然漁獲で流通している魚です。どのように獲られ、ほかの魚介類と比べてどんな特徴があるのかを見ていきます。

赤魚の主な漁獲方法と特徴

赤魚は主に底引き網漁や延縄漁(はえなわりょう)で漁獲されます。底引き網漁は、海底付近に棲む赤魚をまとめて獲る方法で、大型船による漁が多いです。延縄漁は、長いロープに多数の釣り針をつけて魚を獲る漁法で、より選択的に魚種を狙うことができます。

このような漁法は効率的に大量の赤魚を確保するのに適していますが、海洋資源への影響が懸念される場合もあります。特に海外では、資源管理を徹底しつつ持続的な漁業を目指す取り組みが進められています。

養殖が進む魚介との比較

赤魚は今のところ養殖がほとんど行われていません。養殖が盛んな魚介としては、サケ、タイ、ブリ、アジなどがあります。これらは餌や生育環境の管理がしやすく、安定供給が可能なため、国内の魚介流通を支える存在です。

一方、赤魚は深海性で成長に時間がかかることや生態が複雑なため、養殖には適していません。そのためほぼ天然物のみが流通し、価格変動や資源への影響も受けやすいという特徴があります。養殖魚と比べると、資源管理の必要性がより高いと言えるでしょう。

持続可能な水産資源としての課題

赤魚は長寿で成長が遅い魚です。そのため、一度に大量漁獲が続くと資源の減少につながる可能性があります。特に海外の漁場では、漁獲量に制限を設けるなどの資源管理策が取られています。

消費者としては、資源ラベルや認証マークが付いた製品を選ぶことも持続可能な水産資源の利用に役立ちます。今後もおいしい赤魚を食卓で楽しむためには、漁業現場だけでなく、消費者側の行動も大切です。赤魚を長く楽しむための意識が、海の恵みを守ることにつながります。

まとめ:赤魚の安さの理由と賢い選び方

赤魚は海外産が多く、大量加工や冷凍技術の進化で手ごろな価格を実現しています。クセの少ない白身と豊富な栄養で日々の食卓にもぴったりです。

選ぶ際は、加工状態や産地表示を確認し、冷凍品なら解凍や下ごしらえを丁寧に行うことで、よりおいしく味わえます。また、持続可能性を意識した消費も大切です。赤魚の特徴を知り、賢く選んで食卓に取り入れてみてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!