あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

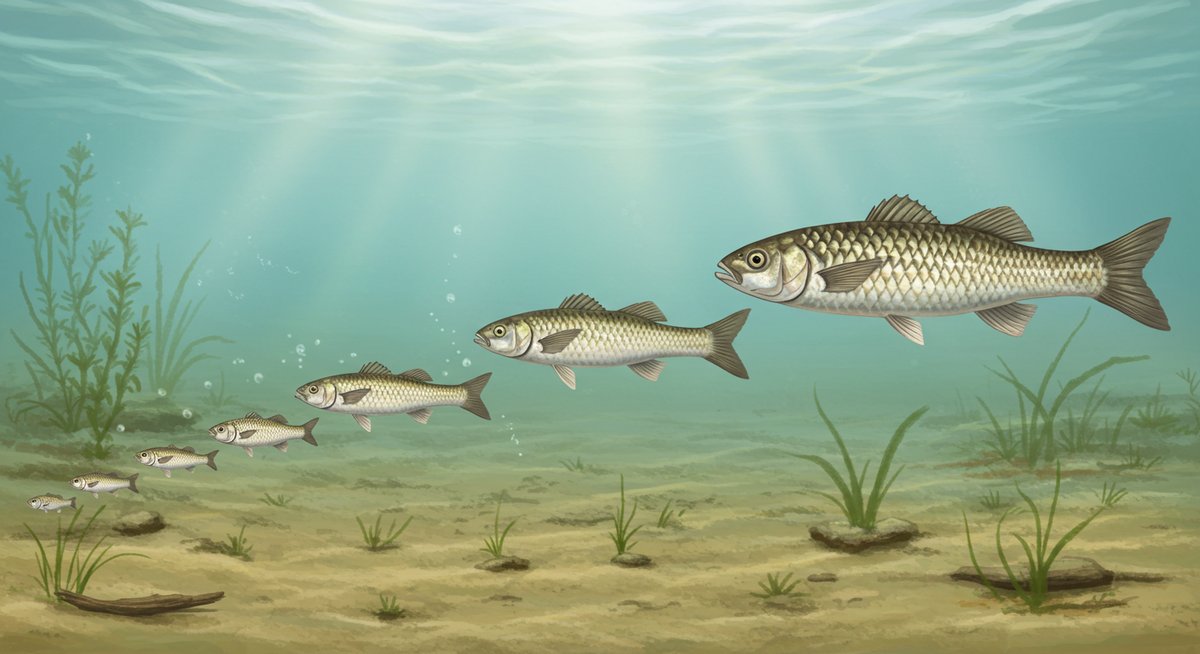

ボラは出世魚としてどんな特徴があるか

ボラは成長とともに名前が変わる「出世魚」の代表的な存在です。日本各地で親しまれる魚ですが、その特徴や名前の変遷には地域ごとの違いも見られます。

出世魚とは成長に合わせて名前が変わる魚

出世魚とは、同じ魚であっても成長の段階ごとに異なる呼び名がつけられる魚のことを指します。これは主に日本の伝統的な習慣で、魚の成長を細やかに観察し、段階ごとに新たな名前で呼び分けてきた文化が背景にあります。

たとえば、ボラ以外にもブリやスズキなどが出世魚として知られています。それぞれの成長段階に合わせて名前が変わることで、漁業者や市場での区別がしやすくなり、魚の大きさや用途に合わせて適切に扱われてきました。こうした呼び名の変化は、魚とともに歩んできた日本の食文化の一部といえるでしょう。

ボラの成長段階ごとの呼び名とその意味

ボラは成長に応じて複数の名前があり、地域によって呼び方に違いがあります。主な呼び名を表にまとめます。

| 成長段階 | 呼び名 | 主な意味 |

|---|---|---|

| 幼魚 | オボコ | 小さなボラ |

| 中間 | イナ | ある程度成長した個体 |

| 青年魚 | スバシリ | 細長い若い個体 |

| 成魚 | ボラ | 完全に成長した個体 |

このように、ボラは小さい時から大きくなるまでに4段階ほど名前が変化します。呼び名の違いには、魚体のサイズや習性の変化が反映されています。地域によってはさらに細かく呼び分ける場合もあり、地元の漁師や市場で使われる名前には土地ごとの歴史や文化が反映されています。

出世魚と呼ばれる理由や日本文化との関わり

出世魚という呼び方には、魚が成長し、名前が変わることを人生の出世にたとえる意味があります。特にボラは、成長を遂げるごとに呼称が変わり、まるで人間が出世していくかのようです。

このような出世魚を祝いの席やお正月など縁起をかつぐ場面で食べる習慣もあります。日本人は魚の成長を「運気の上昇」や「幸運の訪れ」に重ねてきました。そのため、出世魚は贈り物としても喜ばれ、特に子どもの成長を願う行事に登場することも珍しくありません。ボラの呼び名の変化を知ることで、日本の食文化や習慣への理解も深まります。

ボラの生態と暮らす環境

ボラは海や川のさまざまな場所に生息し、環境への適応力が高い魚です。その分布や行動には独特の特徴があります。

ボラが生息する主な場所と分布

ボラは日本全国の沿岸や河口、さらには淡水にも生息する魚です。海水と淡水の両方に適応できる性質があり、川を遡上することもあります。

主な分布は本州、四国、九州の沿岸部で、都市部の湾内や港、護岸の近くでもよく見られます。また、海外ではインド太平洋や大西洋の温暖な地域にも広く分布しています。ボラは広範囲に生息できるため、漁獲地も日本各地に存在し、地域ごとの漁法や利用方法が発展しています。

ボラの行動や習性の特徴

ボラは群れを作る習性があり、水面近くを泳ぐことが多いです。仲間同士で行動し、危険を察知するとまとまって移動する性質があります。

また、泥や砂の中にいる小さな生き物を食べるため、海底近くの浅瀬で活動することもよくあります。ボラは環境の変化に強く、河口付近で淡水と海水が混ざる場所にも適応しています。成長に従い、より広い範囲を移動するようになるため、季節や水温によっても行動パターンが変化します。

ジャンプする理由や季節ごとの動き

ボラは水面を勢いよくジャンプする姿が知られています。このジャンプにはさまざまな理由が考えられています。たとえば、寄生虫を振り落とすため、水中の酸素が不足したときに空気を取り入れるため、または驚いたときに逃げるためなどです。

季節ごとの動きにも特徴があります。春から夏にかけては成長期となり、浅瀬や河口域に集まります。秋から冬になると、産卵のためにより深い海へと移動します。こうした行動の変化は、漁や観察の際にも参考になります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ボラの味わいや食べ方の魅力

ボラは独特の風味や食感があり、工夫次第でさまざまな料理に活かされています。鮮度や調理法によって味わいが大きく変わる魚です。

ボラは本当に臭い魚なのか

ボラは「臭い」と言われることがありますが、これは主に環境や扱い方によるものです。特に水質の悪い場所で育ったボラは、泥臭さや独特のにおいが感じられやすい傾向があります。

一方で、きれいな海や川でとれた新鮮なボラは、ほとんど気になるにおいがありません。新鮮なうちに適切な下処理を行えば、クセのない上品な味わいが楽しめます。臭みを感じるかどうかは、産地や鮮度、料理人の腕によって大きく左右される魚といえるでしょう。

新鮮なボラの選び方と下処理のポイント

新鮮なボラは、目が澄んでいて、体表にしっかりとしたぬめりがあります。また、からだがしっかりして身がふっくらしているものを選ぶとよいでしょう。

下処理のポイントは、次の通りです。

- すぐに内臓を取り除く

- 血合いをていねいに洗い流す

- 氷水でしっかり冷やす

これらの工程により、臭みを抑え、素材本来の味わいを引き出すことができます。また、皮をひくことでさらにクセが和らぐため、苦手な方は皮を取り除くのも効果的です。

ボラの美味しいレシピと地域ごとの料理

ボラは刺身や塩焼き、煮付け、天ぷらなど幅広い料理で親しまれています。特に冬の脂ののったボラは刺身にすると旨味が強く感じられます。

地域によっては、ボラを味噌で煮込んだり、干物にして長期保存する工夫も見られます。九州地方では「洗い(氷水で締めた刺身)」として食べられることが多く、関西や東海では塩焼きや煮付けが定番です。また、卵巣を加工した「カラスミ」は高級珍味として重宝されています。料理方法によってさまざまな味わいが楽しめるのがボラの魅力です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

ボラと魚介養殖や水産業の関係

ボラは天然だけでなく、養殖でも多く生産されています。また、その卵巣であるカラスミは世界的にも評価されています。

養殖ボラと天然ボラの違い

養殖ボラは、品質や供給量を安定させるために管理された環境で育てられます。養殖の場合、水質やえさがしっかりと管理されているため、泥臭さが出にくく、クセの少ない味わいとなりやすいです。

一方、天然ボラは生息する場所によって味や香りにばらつきがあります。きれいな水域でとれた天然ボラは、身がしっかりとして風味も豊かです。天然と養殖、それぞれに個性があり、料理や用途に応じて使い分けられています。

ボラの卵巣カラスミとしての価値

ボラの卵巣を塩漬けして乾燥させた「カラスミ」は、日本三大珍味の一つとして有名です。高級食材として扱われ、お酒のおつまみや贈答品にも選ばれています。

カラスミは濃厚な旨味とコクが特徴で、スライスしてそのまま食べたり、パスタや和え物の風味付けに使われています。世界でもイタリアや台湾などで類似の食品があり、「ボラの卵巣」は国際的にも高い評価を受けています。新鮮な卵巣を使うことが、美味しいカラスミ作りには欠かせません。

ほかの魚介類との比較と市場での位置づけ

ボラは価格が比較的手頃で、広い範囲で水揚げされるため、日常的な食材として親しまれています。高級魚であるブリやタイと比べると市場での価格は控えめですが、調理法や食べる部位によっては高い評価を受けることもあります。

とくにカラスミは、他の魚卵加工品と並ぶ高級品として扱われます。また、クセが少なくなった養殖ボラは、従来のイメージを覆しつつあり、今後は新たな調理法や商品開発で注目度が高まる可能性もあります。

まとめ:ボラは出世魚としても食材としても奥深い魚

ボラは成長に合わせて名前が変わる出世魚として、日本の文化や祝い事と深く結びついてきました。身近な魚でありながら、多様な食べ方や地域ごとの工夫があり、日常の食卓から特別な場面まで幅広く利用されています。

また、天然・養殖それぞれの特徴や、卵巣を使ったカラスミなどの高級食材としての一面も持っています。ボラは知れば知るほど興味深く、料理や文化の面でも奥深い魅力がある魚です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!