あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

タコの漢字の意味と由来

タコは日本の日常や食文化に深く根付いた存在で、その漢字表記も複数あります。これらの漢字には、形や習性から由来した意味が込められています。

章魚や蛸などタコを表す漢字の種類

タコを表す漢字には「蛸」「章魚」「鮹」など複数あります。最も広く使われるのは「蛸」で、タコそのものを指す単純な一文字です。「章魚」は、魚へんに「章」を組み合わせてできており、中国語圏でも使われる表記です。「鮹」はやや古風な表記ですが、魚へんが付いている点が特徴です。

他にも、文献や地域によって使われる漢字が異なります。たとえば、瀬戸内地方では「章魚」表記がよく見られますし、文学作品などでは「鮹」が使われることもあります。これらの違いは、タコが日本各地の文化や言葉に独自に溶け込んできた歴史を物語っています。

「タコ 漢字」が使われる場面や歴史

タコに使われる漢字は、時代や地域によってさまざまな場面で使われてきました。江戸時代には「蛸」が一般的に使われ始め、庶民の間でも浸透しました。それ以前は、「章魚」や「鮹」といった表記が多く、特に学術的な場面では「章魚」が使われていました。

現在でも、寿司店のメニューや魚市場の札など食に関する場面で「蛸」「章魚」どちらも見かけます。また、書道や書籍のタイトルなど、伝統文化を強調する場では「章魚」や「鮹」といった表記が選ばれることもあります。日常生活の中にも、自然とタコの漢字が入り込んでいるのです。

それぞれの漢字の意味の違い

「蛸」は虫へんが付いていて、昔はタコを虫の一種と見なしていた名残です。一方、「章魚」は魚へんが用いられており、海の生き物として捉えられていることが分かります。「鮹」も魚へんですが、地域や時代によってあまり一般的ではありません。

それぞれの漢字が持つニュアンスには微妙な違いがあります。たとえば、「蛸」は最もシンプルで広く使われていますが、「章魚」や「鮹」はやや格式や古風さを感じさせます。場面や用途によって使い分けられることで、日本語の豊かな表現力や文化的背景を感じることができます。

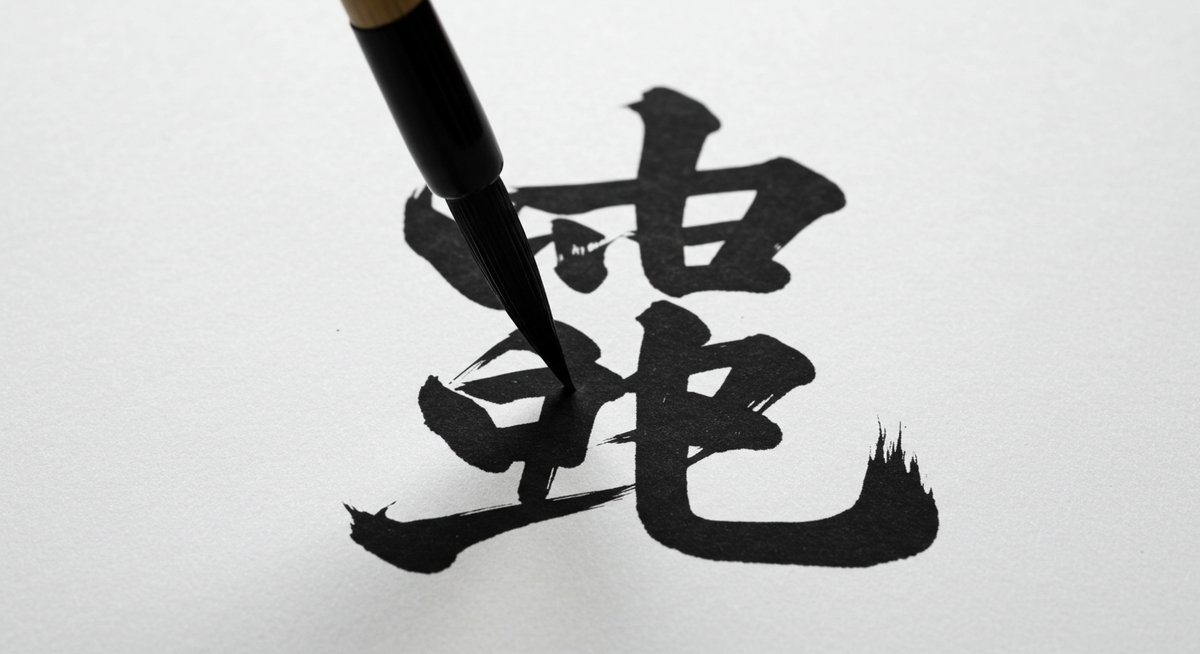

タコの漢字とその書き方

タコの漢字には書き順や形に特徴があり、正しい書き方を知ることで漢字への理解も深まります。特に「蛸」は複雑そうに見えてポイントを押さえれば覚えやすくなります。

蛸の書き順とポイント

「蛸」は、左側に虫へん、右側に「肖」を組み合わせて書きます。書き順はまず虫へんを上から縦に書き、その後、横線や点をつなげます。右側の「肖」は、上部の小さな「小」、その下に「月」のような形を重ねます。

書く際のコツは、虫へんと「肖」のバランスをそろえることです。虫へんが細長くなりすぎると、全体の見た目が崩れやすいので注意しましょう。美しく書くためには、全体の中心線を意識して書くのがおすすめです。

章魚や鮹など異体字の特徴

「章魚」は魚へん+章から成ります。魚へんは左側に「魚」と書き、右側に「章」をしっかり配置するのがポイントです。「章」部分は上に「立」、下に「早」を組み合わせた形です。

一方、「鮹」は魚へんに「肖」が付く形です。「蛸」と似ていますが、魚へんを使うことで海の生き物としてのイメージが強くなります。これら異体字を使い分けることで、文章や場面に合わせた表現ができます。

タコの漢字を使った熟語や例文

タコの漢字は、熟語やことわざ、例文にも登場します。たとえば、「蛸壺(たこつぼ)」はタコを獲るための道具を表す言葉です。また、「章魚料理」はタコを使った料理全般を指します。

例文としては、「新鮮な蛸を使ったお刺身が人気です」や「章魚の煮付けは昔ながらの家庭の味です」などがあります。これらの表現は、タコの名前が日常の中で自然に使われていることを示しています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

タコと魚介類にまつわる日本の食文化

タコは日本各地で親しまれてきた食材であり、調理法や旬、漁業の現状においても地域ごとにさまざまな特色があります。

地域ごとに異なるタコ料理

日本各地には、その土地ならではのタコ料理が豊富にあります。関西地方では、タコ焼きが有名で、外はカリッと中はとろりとした食感が人気です。広島では、タコの天ぷらや酢の物が定番で、瀬戸内海沿岸では、タコ飯やタコの刺身が昔から親しまれています。

また、北海道や東北地方では、タコしゃぶやタコの酢漬けといった料理も見られます。こうした地域ごとの食べ方のバリエーションは、地元の漁業や食文化に根差しています。旅行先でその土地のタコ料理を味わってみるのも、日本の食文化を楽しむひとつの方法です。

タコの旬や美味しい食べ方

タコの旬は地域や種類によって異なりますが、一般的には夏から初秋にかけてが最も美味しい時期とされています。この時期のタコは身がしまって弾力があり、甘みも増します。

美味しく食べる方法としては、茹でてそのまま食べるだけでなく、刺身やカルパッチョ、炒め物や煮物などもおすすめです。また、タコ焼きやたこ飯のように、日本独自の料理法も多く存在します。調理の際には、加熱しすぎないことで柔らかさを保つことができます。

タコの養殖や漁業の現状

タコは主に天然ものが流通していますが、近年では養殖技術も進んできました。養殖タコは安定した供給が可能になりつつありますが、天然ものに比べるとやや価格が高めになることもあります。

一方で、タコ漁業を取り巻く環境も変化しています。資源管理や捕獲量の調整が行われ、持続的な漁業のためにさまざまな取り組みが行われています。今後は、環境への配慮とともに、消費者にも新しい選択肢が広がっていきそうです。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

タコに関連する言葉と雑学

タコにまつわる言葉やことわざ、地名など、日常の中に意外と多くの“タコ”が隠れています。その由来や背景にはユニークなストーリーもあります。

タコにまつわることわざや慣用句

タコは日本語のことわざや慣用句にも登場します。たとえば、「タコ足配線」は、多くの電気機器を一つのコンセントに繋ぐ様子をタコの足に例えた表現です。また、「蛸壺に入る」は、狭い場所に閉じこもることのたとえです。

このように、タコの特徴や生態をもとにした表現は、日常会話でもよく使われています。身近な生き物であるタコが、言葉の中でも親しまれていることがわかります。

タコをモチーフにしたキャラクターや伝承

タコは日本の民話や伝承にも登場します。有名なものでは、海で大きなタコと出会い苦戦する漁師の話や、タコを神様の使いとする地域の伝説などがあります。

また、現代ではアニメやゲームのキャラクターにもタコが多く用いられています。たとえば、人気のゲーム「スプラトゥーン」シリーズにはタコ型のキャラクターが登場し、子どもから大人まで幅広く親しまれています。タコのユニークな形は、創作の世界でも愛されるモチーフです。

タコの名前が入った地名や名字

日本には「蛸島」や「蛸川」など、タコに由来する地名が存在します。こうした地名は、かつてタコが多く獲れた場所や、土地の形がタコに似ていることに由来しています。

また、珍しいですが「蛸田」や「蛸野」といった名字を持つ人もいます。地名や名字として残ることで、タコがその土地の歴史や暮らしと深く関わってきたことがうかがえます。

まとめ:タコの漢字と日本の食文化を知る楽しみ

タコの漢字には「蛸」「章魚」「鮹」など複数の表記があり、それぞれに意味や由来があります。また、日本各地で異なるタコ料理が楽しまれ、ことわざや慣用句、地名など生活の中にもタコは溶け込んでいます。

こうした多様な側面を知ることで、タコをより深く味わい、日常の中でも新しい発見が増えていきます。食卓や言葉を通して、タコが日本文化に与えてきた影響を楽しむことができるでしょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!