あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

カクレクマノミは比較的丈夫な海水魚ですが、水温の管理が悪いと体調を崩しやすくなります。ここでは家庭で飼う際に知っておきたい水温基準と、トラブルの予防・対処法、機器の選び方から季節ごとの注意点まで、実践的にわかりやすくまとめます。日々の管理に取り入れやすいポイントを中心に解説しますので、飼育の安心感につなげてください。

カクレクマノミの水温は25℃前後を目安に安定させよう

カクレクマノミにとって水温は体調や行動に直結する要因です。理想は25℃前後で、極端な上下がないように日々安定させることが大切です。特に導入直後や季節の変わり目には細かいチェックが必要になります。

推奨する温度レンジとその根拠

カクレクマノミの適正水温は概ね24〜26℃が推奨されます。25℃前後は代謝や免疫機能が安定しやすく、餌をよく食べて活動的になります。水温がこの範囲にあると、成長や繁殖にも良い影響があります。

気温や水槽設備によっては若干の調整が必要ですが、±1〜2℃以内に収めることを目標にしてください。急激な変化よりも、やや低めか高めでゆっくり調整する方が魚への負担が小さくなります。

また、混泳相手やサンゴがいる場合はそれぞれの適正温度も考慮します。飼育環境全体のバランスを見ながら、日々の観察で異常がないか確認してください。

急な上下変化で起きる主なトラブル

水温が急に上下すると、まずは食欲不振や活動低下が見られます。短期間での寒暖差は免疫力を落とし、外部寄生虫や細菌感染のリスクを高めます。

高温になれば酸素不足やストレスから呼吸が荒くなり、白点病や水カビなどの発症が増えます。逆に低温になると代謝が落ち、消化不良や浮遊性の行動、最悪の場合は死に至ることもあります。

急変時は水槽内の他の指標(硝酸塩・アンモニア・pHなど)にも影響が出るため、総合的にチェックしながら早めに対応することが重要です。

今すぐできる緊急対処の手順

まずは水温を正確に確認してください。分かりやすい場所に信頼できる水温計を置き、読み取りミスがないか確かめます。

次に温度をゆっくり戻すため、ヒーターやファン、クーラーを適切に調整します。急激な加熱や冷却は避け、1時間に0.5〜1℃程度を目安に変化させてください。

短時間での保温が必要な場合は、タオルで水槽を覆う、発泡スチロールの蓋を被せるなどして熱を逃がさない工夫をします。逆に冷却が必要なときはファンで表面蒸発を促す、氷袋を密閉して水槽内循環とは別に少しずつ冷やすなどの応急措置が有効です。

その後、魚の様子を数時間〜24時間観察し、異常が続く場合は水質検査や専門家への相談を検討してください。

日常で優先すべき管理ポイント

毎朝・毎晩の水温チェックを習慣化してください。特に季節の変わり目や天候の急変時はこまめに確認します。

ヒーターの設置やサーモの設定は一度決めたら放置せず、定期的に作動確認を行いましょう。電源タップや配線の安全性も確認しておくことが長期的なトラブル予防になります。

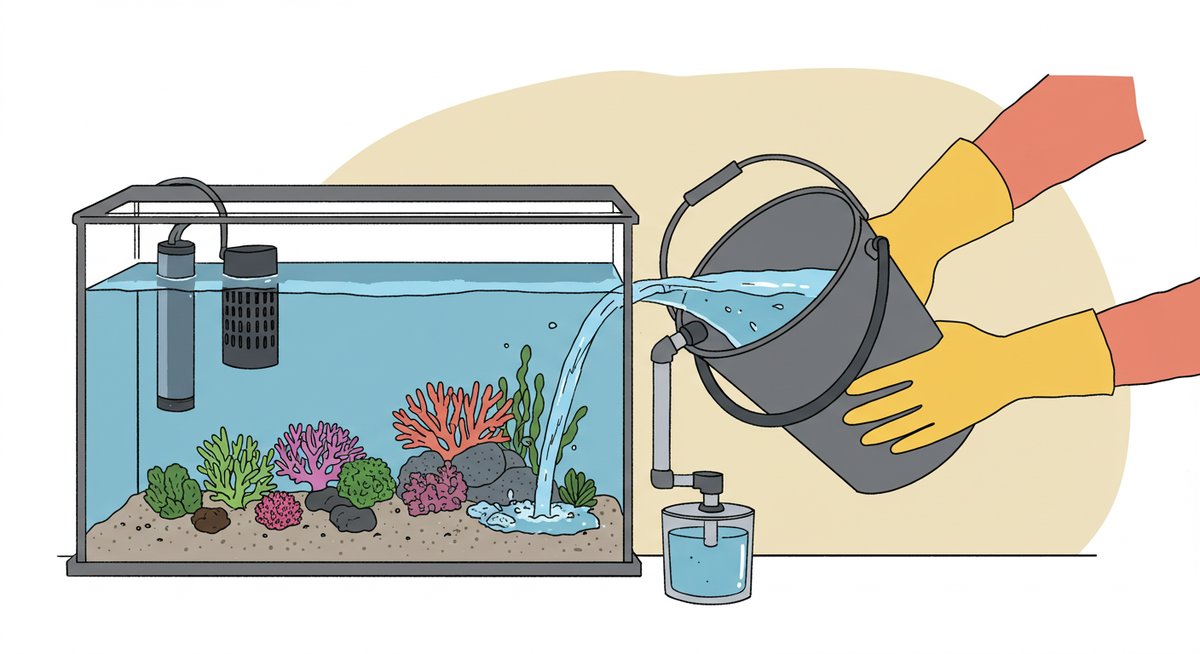

また、エアレーションや濾過の能力が水温変化に影響することもあります。機器の掃除やメンテナンスを怠らず、餌の与えすぎによる水質悪化を避けることも重要です。

季節での微調整目安

春と秋は基準温度の±1℃程度で調整すると良いでしょう。昼夜の差が大きい時期は夜間に少し低めに設定して、日中に戻す運用が無理のない方法です。

冬場は保温重視で24〜25℃を維持するのが安全です。暖房が効く部屋ならヒーターの出力を抑えめに、寒い部屋ならサーモスタットを少し高めに設定してください。

夏場は高温対策が中心になります。28℃を超えないようにし、26〜27℃を目安に冷却と酸素供給を意識すると良い結果が得られやすくなります。

水温がカクレクマノミに与える影響を知る

水温はカクレクマノミの体内機能に直接影響を与えます。日常の行動や健康状態、繁殖のしやすさにまで関わるため、単に数値を管理するだけでなく、その意味を理解しておくことが大切です。

代謝と成長に及ぼす温度の影響

水温が高めだと代謝が活発になり、餌の消化や成長が早まります。ただし過度に高くなると消化不良や疲労が出やすく、免疫力が低下します。

一方で低めの水温だと代謝が落ち、成長や動きが遅くなります。特に幼魚期は成長速度に大きく影響するため、適切な温度管理が重要です。

成長を促したい場合は安定した温度管理と十分な栄養がセットで必要です。温度変動が少ないほど、餌への応答や体力の回復が良くなります。

繁殖成功率と温度の関係

カクレクマノミの繁殖は水温に敏感です。適温である24〜26℃以内に保つと産卵や巣の世話行動が活発になりやすくなります。

繁殖前後の一定期間は温度を安定させ、夜間の急激な低下を避けると受精率や稚魚の生存率が向上します。繁殖を目指す場合は、餌の質と合わせて温度管理計画を立ててください。

逆に温度が不安定だと産卵の機会が減り、受精や孵化率にも悪影響が出るため、繁殖環境としては温度の安定が最も重要な要素の一つです。

高温が誘発する病気の種類

高温環境は酸素溶解度を下げ、魚へのストレスを増やします。その結果、白点病(イクチオフトリウス)、細菌性の皮膚炎、真菌性の感染症などが発生しやすくなります。

また、ストレスによって免疫力が低下すると常在菌が増殖して内臓疾患を引き起こすこともあります。対策としては冷却と酸素供給の改善、そして水質維持が不可欠です。

早めに発見して薬剤処置や水換えを行うことで、被害を最小限に抑えられます。症状が重い場合は専門のアクアリストや獣医師に相談してください。

低温で現れる行動の変化

低温になるとまず動きが鈍くなり、エサへの反応が悪くなります。呼吸が浅くなる、底に沈みがちになるといった行動が見られます。

長期間の低温は消化不良や免疫低下につながり、回復が遅れる傾向があります。特に急に低下した場合はショック状態になりやすく、早めの保温対策が必要です。

水温が戻っても回復に時間がかかることがあるため、日ごろから極端な低下を防ぐことが重要です。

幼魚に及ぶ温度ストレスの特徴

幼魚は成魚より温度変化に弱く、成長鈍化や死亡率の上昇が顕著になります。低温では成長が止まりやすく、高温では消化不良や奇形リスクが高まることがあります。

稚魚期は特に24〜26℃で安定させ、日々の観察を細かく行うことが重要です。給餌回数や水換え頻度も調整して、ストレスを最小限にしてください。

温度管理が不十分だと、その後の成魚期にまで悪影響が残ることがあるため、初期段階の管理が将来の健全な成長に直結します。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

水温管理に必要な機器と設定方法

適正な水温を保つためには信頼できる機器と適切な設置・設定が必要です。ここでは家庭向けに分かりやすく、導入すべき機器と注意点を紹介します。

ヒーターの選び方とワットの目安

ヒーターは水量に対して適切なワット数を選びます。目安は水量(リットル)×0.5〜1.0Wです。例えば60Lの水槽なら30〜60Wが目安になります。

サーモスタット内蔵型か外付けかを選べますが、予備としてヒーターを二重にしておくと故障時に安心です。なお、出力の大きすぎるヒーターを使うとサーモのオンオフが頻繁になり、寿命が短くなることがあります。

設置は流れがある場所にし、均一に温まるようにしてください。定期的に表面の汚れを拭き取り、作動確認を行いましょう。

サーモスタットとセンサーの設置場所

サーモスタットは正確な水温を検知できる位置に設置します。理想は水流のある場所で、ヒーターや冷却機器とは離して設置すると正確な値を読みやすくなります。

センサーを水面近くに置くと温度差が出やすいので、中央付近の中層に設置するのが一般的です。複数センサーを使う場合は、いずれも異常値がないか定期的に比較してください。

表示温度と実際の温度がずれていないか、定期的に外部の信頼できる水温計で確認する習慣をつけましょう。

クーラーやファン導入の判断基準

夏場や室温が高い環境では水槽用クーラーやファンが有効です。クーラーは確実に冷却できますが初期費用と消費電力がかかります。

手軽な対策としては水槽用ファンで蒸発冷却を促す方法があります。ファンは導入コストが低く効果も分かりやすいので、室温が高めの地域や高所設置の水槽に向いています。

導入の判断は設置場所の室温、飼育密度、予算で決めてください。酸素管理との兼ね合いも考慮が必要です。

温度変動を抑える水槽レイアウト

大きめの水槽は温度が安定しやすいため、可能なら小型より大きめの水槽で飼育することを検討してください。サンプ内蔵や蓋を使うと蒸発や外気の影響を減らせます。

遮光や断熱シートで直射日光やエアコンの風を避けると良いでしょう。また、流れを作るポンプの配置で温度ムラを減らすこともできます。

装飾やライブロックの配置は水流を妨げないようにし、ヒーター周辺がよどまないように配慮してください。

停電時の保温と緊急対策

停電時はまず水槽の蓋を閉め、タオルや断熱マットで保温します。発泡スチロールの箱に水槽ごと入れると効果的です。

長期停電の場合は発電機やモバイルバッテリーでポンプやヒーターの一部を稼働させる計画を用意しておくと安心です。事前に緊急用品をまとめておくと対応が速くなります。

停電後は水温の戻り具合と魚の様子を慎重に観察し、必要であれば部分水換えや酸素供給を行ってください。

温度データの記録と見方

日々の水温を記録しておくと、季節変動や機器の異常を早く発見できます。紙やアプリで毎日の最高・最低温度を記録すると傾向が見えやすくなります。

異常な変動があれば、まずは機器と室温をチェックしてください。記録をつけておくと原因追求や専門家への相談時に役立ちます。

特に繁殖や幼魚育成を行う場合は細かな温度管理記録が重要になります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

導入時と季節別の具体的な対応手順

個体を迎えるときや季節ごとの対応を具体的にしておくと失敗が減ります。ここでは導入直後や冬夏の注意点、旅行時の対策を具体的に解説します。

新しく迎えた個体の水合わせと温度合わせ

ショップから迎えた魚は、水温差によるショックを避けるためゆっくり水合わせを行います。袋のまま水槽に浮かべて温度を近づける方法が基本です。

温度が近づいたら少量ずつ水槽水を袋に加えていき、30〜60分かけて水質と温度を慣れさせます。急に大量の水を混ぜるとショックを与えるため注意してください。

導入後は24〜48時間、餌は控えめにして行動と呼吸の様子を観察します。異常があれば隔離や水質調整を検討してください。

入荷直後の24時間に見る観察ポイント

入荷直後は呼吸の荒さ、体色の変化、体表の損傷や寄生虫の有無を確認します。元気がない場合は温度や水質を最優先でチェックしてください。

餌をすぐに食べるか、泳ぎ方に違和感がないかを観察します。異常があれば薬浴や隔離を行う判断材料になります。

また、導入直後はストレスで免疫が落ちやすいので、過度な混泳や環境変化は避けましょう。

冬場の暖房設定と夜間の注意点

冬は室温低下で夜間の水温が下がりやすいので、夜間でも24〜25℃を下回らないようにサーモで管理します。ヒーターは余裕をもった出力にし、停電対策も準備しておくと安心です。

夜間の急激な低下を避けるため、部屋の断熱や水槽周りの風当たりを減らす工夫をしてください。夜間は人の出入りが少ないため、異常発生に気付きにくい点にも注意が必要です。

夏場の高温対策と酸素管理の工夫

夏は26〜27℃を目安に冷却対策を行います。ファンやクーラーを使い、昼間の室温上昇に備えておきます。

高温時は溶存酸素が減るため、エアレーションや表面の攪拌を強化して酸素供給を確保してください。給餌量を減らし、ろ過器のメンテナンス頻度を上げることも効果的です。

長時間の猛暑が予想されるときは、冷却手段の準備と事前テストを行っておくと安心です。

旅行や長期不在時の温度管理方法

旅行時はタイマーやサーモ連動のヒーター/クーラーを活用し、信頼できる友人やペットシッターにチェックを依頼します。自動給餌器は温度管理の代替にはならないため、水温は機器で確実に管理してください。

長期不在の場合は停電リスクや機器故障を想定して、予備のバッテリーや発電機、連絡手段を用意しておくと安全です。

帰宅後は魚の様子と水質を念入りにチェックしてから通常運用に戻してください。

よくある質問 温度に関する疑問に答える

家庭での飼育でよく出る水温に関する疑問をQ&A形式でまとめます。基本的な測り方から緊急時の対処、混泳時の温度判断までカバーします。

家庭で正確に水温を測るコツは何か

水温計は水槽内の中層に設置し、表示が安定するまで待ちます。表面では温度が高く、底では低くなることがあるため、魚がよくいる層で測ると実態に近い数値が得られます。

定期的に外部の予備水温計でチェックし、機器の誤差を確認してください。センサー部に藻や汚れが付くと誤差が出るので清掃も忘れずに行いましょう。

混泳する際の適正温度をどう決めるか

混泳相手の適正温度レンジが重なる点を探し、両者がストレスを受けにくい中間値を設定します。例えばカクレクマノミは24〜26℃が適正なので、相手の魚がその範囲で問題ないか確認してください。

それぞれの健康状態や飼育密度も考慮して、必要ならば隔離環境を用意するのが安全です。

急に温度が下がった場合の応急処置は

まず水温計で正確に状況を把握し、すぐに保温することが必要です。ヒーターを確認し、タオルや断熱材で覆って温度低下を抑えます。

可能ならば温度を徐々に上げるための予備ヒーターや暖かい部屋へ水槽を移すなどの対応を検討してください。魚の呼吸や動きに異常があれば部分水換えと酸素供給を行い、改善が見られない場合は専門家へ相談します。

稚魚を育てる際の特別な温度管理は

稚魚は温度変動に非常に敏感です。24〜26℃で安定させ、日々細かく記録を取ることをおすすめします。給餌回数を増やして栄養を確保するとともに、水質悪化を防ぐため小まめな部分水換えを行ってください。

隔離育成や専用の育成水槽があれば温度管理がしやすく、成長率の改善につながります。

ヒーター故障時にできる簡単な対策は

ヒーターが動かない場合はまず電源周りとヒューズ、プラグの接触を確認してください。予備ヒーターがあればすぐに交換します。

応急処置としては水槽を暖かい部屋に移す、断熱材で覆うといった方法が有効です。長時間の故障が想定される場合は短期的に別の暖房手段や発電手段を用意してください。

カクレクマノミの水温管理の簡単チェックリスト

以下は日々の管理で確認すべきポイントの一覧です。習慣化するとトラブルの早期発見につながります。

- 日々の水温(朝・夜)を記録する

- ヒーターとサーモの作動確認を週1回行う

- 水槽の蓋や断熱の有無をチェックする

- 夏場はファンやクーラーの稼働を確認する

- 入荷直後24時間は観察を強化する

- 停電時の緊急用品(タオル、断熱材、予備バッテリー)を準備する

- 幼魚は別育成水槽で温度を安定させる

- 異常があれば水質検査と専門家への相談を検討する

以上の点を日常的に意識していただければ、カクレクマノミの健康を守りやすくなります。温度は管理しやすい要素ですので、まずは記録と機器の点検から始めてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!