あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

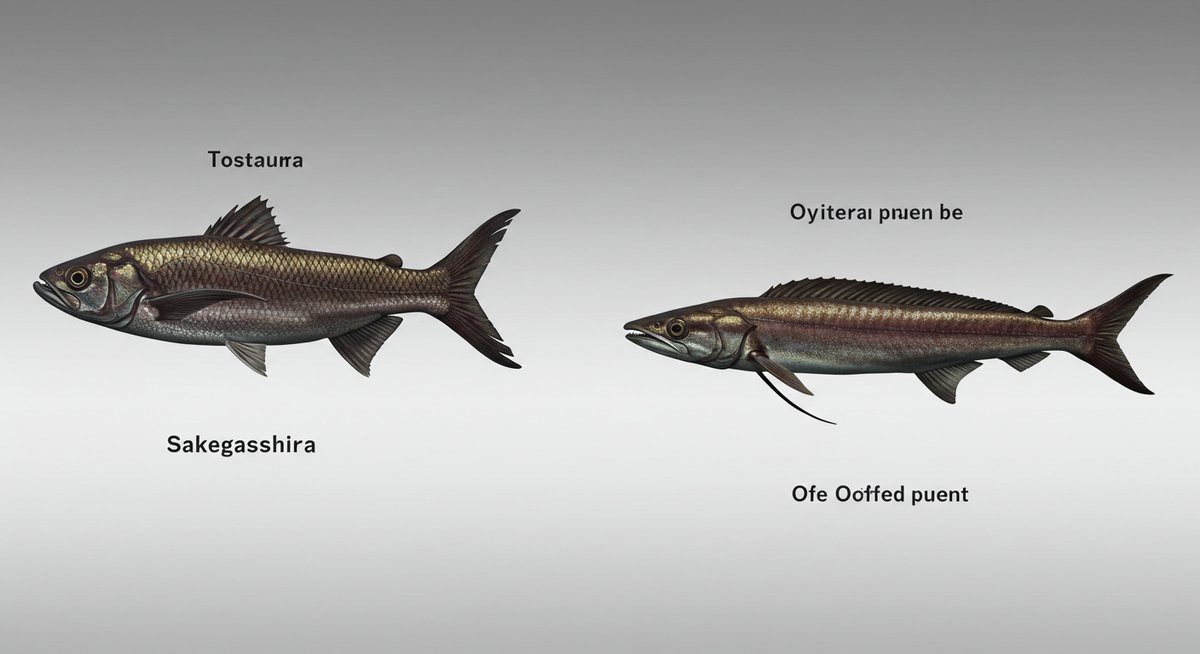

海辺で奇妙な魚を見かけたとき、これはサケガシラ?それともリュウグウノツカイ?どちらか迷うことがよくあります。見た目の違いや生態を押さえておくだけで、瞬時に判別できるようになります。ここでは実際の観察で使えるポイントを、写真や図がなくても分かりやすく整理して紹介します。海岸で見つけたときや釣果の確認に役立ててください。

サケガシラとリュウグウノツカイの違いを瞬時に見分ける3つのポイント

ここでは、現場でぱっと見て判断しやすい3つのポイントを紹介します。覚えやすく実践的な視点でまとめているため、海岸での確認や釣りのときにすぐ使えます。

見た目で最もわかりやすい違い

サケガシラは全体的にずんぐりした体形で、頭が大きく見えるのが特徴です。体高があり、厚みを感じさせる外見なので、手に取るとコンパクトながら重さを感じることが多いです。一方、リュウグウノツカイは細長くて平たく、紙のように薄く見えることが多いので、並べると一目で違いが分かります。

色や光沢も見分けの手がかりになります。サケガシラは光沢が強く、銀色に近い輝きを放つことが多いのに対し、リュウグウノツカイはやや青白くマットな印象を与えます。

また、頭部や口の形も観察ポイントです。サケガシラは頭部が丸く口が比較的大きめで、力強い印象です。リュウグウノツカイは顔つきが細長く、口も小さめに見えるため、顔だけを比べても違いが分かりやすいです。

体長と体形の目安を覚える

体長は識別の基本です。サケガシラは中型魚で、個体差はあるものの比較的短めの体長が多く、30〜60センチ程度のサイズが見られます。しっかりとした幅のある体形で、厚みがあるのが特徴です。

一方でリュウグウノツカイは非常に長くなる種類で、場合によっては数メートルに達することもあります。細長くてリボンのように幅が狭く、薄く平たい体形が目立ちます。数十センチの幼体も存在しますが、成魚では長さと薄さを意識すると見分けやすくなります。

現場での簡単な目安としては、「短くて厚ければサケガシラ、細長くて薄ければリュウグウノツカイ」と覚えておくと便利です。距離があってもこの印象でかなり正確に判断できます。

ヒレや尾の形で確実に判別する

ヒレの形や配置は確実に使える識別ポイントです。サケガシラは背びれや腹びれが比較的しっかりしていて、尾びれも発達しているため、泳ぐときの推進力が感じられる形状をしています。尾びれは幅があり、運動向きの形状です。

リュウグウノツカイは背びれが小さく目立たないことが多く、尾びれも細長くて目立たない場合が多いです。体の側面に沿うようなヒレが多く、全体として柔らかく伸びる印象があります。

観察の際はヒレ周りを指で触ったりしないように注意しつつ、写真を撮って拡大して確認すると確実です。ヒレの数や位置、形の違いはプロでも識別に使う重要な手がかりになります。

漂着や漁獲時に注意する観察点

漂着や漁獲で見つけた場合、まず全体の形と長さを落ち着いて確認してください。リュウグウノツカイは波で伸びて薄く見えることがあるため、長さを測るときは尾先から頭部までをきちんと確認します。

水に浮いている状態では、体の光沢や色味が変わって見えることがあるので、可能であれば濡れていない部分や乾いた後にも観察してください。傷や体表の損傷があると見た目の特徴が分かりにくくなりますが、ヒレや頭部の形は比較的保たれることが多いです。

漁獲時には、魚体をむやみに触らず、軍手や布を使って移動させると安全です。特にリュウグウノツカイは体が薄く破れやすいので優しく扱ってください。写真を複数角度で撮ると後で識別するときに便利です。

外見の比較で把握するサケガシラとリュウグウノツカイの特徴

見た目の細かな違いを項目ごとに整理します。写真がない場合でも、このポイントに沿って見れば容易に区別できます。

頭部形状と目の位置を比べる

サケガシラの頭部は丸みを帯び、顔全体が厚みを持っています。目はやや前方寄りにあり、顔の中央付近に見えるため顔つきが「まとまっている」印象になります。頭部の幅が広めで、顎周りも頑丈そうに見えるのが特徴です。

リュウグウノツカイは頭部が細長く、目の位置が比較的側面寄りで平たく見えます。顔全体が細長いため、目が小さく見えたり、顔の上下方向の厚みがないことが多いです。この違いは正面や斜めから見たときに確認しやすいので、写真を撮るときは顔の角度を変えて記録してください。

頭部の形は成長段階や個体差で変わることがありますが、厚みと目の位置の違いは識別に有効です。

体色と光沢の差を観察する

体色に関しては、サケガシラは銀白色で光沢があり、光を受けると反射して目立ちます。鮮度があるときは特に輝きが強く、水中でもよく目立ちます。色ムラは少なく、比較的均一な銀色が主体です。

リュウグウノツカイは青白い色合いで、光沢は控えめなことが多いです。乾燥や損傷で薄い白色に見える場合があります。光の当たり方で色味が変わりやすく、暗い場所では灰色っぽく見えることもあります。

色だけで決めつけないことが重要ですが、光沢の強さや全体の色調を比較すると識別がしやすくなります。

背びれ腹びれの配置を確認する

背びれと腹びれの位置や大きさは見分けに役立ちます。サケガシラは背びれがしっかりしていて体の上部に明確に見えます。腹びれも体の中央付近に位置し、全体としてヒレが発達している印象を受けます。

リュウグウノツカイは背びれが小さく、体に沿って続くような形で目立ちにくいことが多いです。腹びれも小さく、ヒレ全体が細長い体のラインに溶け込むため、ぱっと見でわかりにくいことがあります。

ヒレの形状や位置は写真で後から確認するのにも適しているので、観察時に向きを変えて撮影しておくと安心です。

口の大きさと歯の有無をチェックする

サケガシラは口が比較的大きく顎が発達しているため、獲物を捕らえる適応が見て取れます。口周りがしっかりしていて、歯の存在がわかることもあります。ただし小さな歯は肉眼で見えにくい場合があります。

リュウグウノツカイは口が小さめで、細長い体に合わせた控えめな口腔構造です。歯がないか非常に小さいため、捕食スタイルが異なることが想像できます。

写真を拡大して口周りを見ると識別に役立ちますが、活きた個体を無理に口を開けさせることは避けてください。

鱗や体表の傷から見分ける

鱗の質感や体表の状態も手がかりになります。サケガシラは鱗が比較的厚くしっかりしていることが多く、表面に光沢があるため鱗の反射で判断できます。擦り傷や外傷があっても鱗の質感は残りやすいです。

リュウグウノツカイは体が薄く鱗が小さめで、体表がやわらかく見えることが多いです。漂着すると体が裂けやすく、表面が損傷していることがよくあります。傷のあり方や鱗の残り具合で識別の補助になります。

実際の観察では、鱗だけで判断せず他の特徴と合わせて確認してください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

生態や生息域からわかるサケガシラとリュウグウノツカイの差

見た目の違いだけでなく、生息環境や行動パターンも識別の手助けになります。どの海域で見つかったかを手がかりにする方法を説明します。

分布域と生息深度の違い

サケガシラは沿岸近くから中深海域まで幅広く分布していますが、比較的浅めの海域で見つかることが多いです。沿岸の漁業で混獲されることもあり、沿岸域での目撃が多いのが特徴です。

一方、リュウグウノツカイは深海性の種類で、普段は数百メートルから千メートル級の深度に生息することが多いです。そのため、浅い水域で見かける場合は何らかの異変や浮上、死後の漂着である可能性が高くなります。

発見場所の深度や沿岸からの距離を意識するだけでも、どちらの可能性が高いかを判断する助けになります。

浮上や漂着を誘発する行動の差

リュウグウノツカイは体の浮力調整が難しくなったり、海流や赤潮などの影響で浮上・漂着することがあります。個体が浅い場所に来るのは通常と異なる行動で、体が傷ついている場合が多いです。

サケガシラは比較的浅い海域で生活するため、漂着しても生きていることが多く、漁網にかかることもよくあります。漂着時の体の損傷具合や発見された状況で判断できます。

発見時に周囲の海況や海藻の状態を観察すると、どちらの種かを推測する材料になります。

食性と餌場の違いを知る

サケガシラは底生の小魚や甲殻類を食べる習性があり、沿岸の餌場を活用していることが多いです。そのため、底引き網などで混獲される機会が多く、漁業現場での発見が比較的頻繁です。

リュウグウノツカイは主に深海の小型生物やプランクトンを補食する傾向があり、餌の取り方や環境が異なります。食性の違いは体形や口の大きさにも反映されていることが多いです。

捕食行動や胃内容物の情報は専門的ですが、漁獲場所での餌場の特徴を参考にすると区別が容易になります。

成長過程や寿命に関する情報

サケガシラは比較的短いスパンで成長し、成熟も早めです。沿岸の変化に適応しやすいため、個体群の入れ替わりが見られます。

リュウグウノツカイは成長が遅く、深海という安定した環境で長寿を保つ傾向があります。大型になるほど個体数は少なく、出会う機会も限られます。

年齢や成長段階の違いは体形や大きさに表れやすいので、見つけた個体のサイズ感からおおよその年代を推測できます。

繁殖時期や群れ行動の傾向

繁殖行動に関しては種ごとの傾向がありますが、サケガシラは沿岸域での繁殖や回遊が観察されることがあり、群れで行動する場合もあります。漁期に重なるとまとまって見られることがあります。

リュウグウノツカイは深海で単独または小集団で行動することが多く、繁殖や回遊の情報は限られています。そのため、沿岸で群れを作る光景は比較的稀です。

群れの有無や時期を手掛かりにすると、どちらの種かを判断しやすくなります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

サケガシラとリュウグウノツカイを間違えないための簡単チェック

最後に、現場ですぐ使える短いチェックリストを示します。迷ったときはこの手順で確認してください。

- 体形:短く厚い→サケガシラ、細長く薄い→リュウグウノツカイ

- 体長:数十センチ前後で厚みあり→サケガシラ、長く薄い→リュウグウノツカイ

- 頭部と目の位置:丸く前寄りの目→サケガシラ、細長く側面寄りの目→リュウグウノツカイ

- ヒレ:はっきり発達→サケガシラ、小さく目立たない→リュウグウノツカイ

- 発見場所:沿岸や漁場→サケガシラ、浅い海での漂着や深海域起源→リュウグウノツカイ

これらを照らし合わせれば、現場での判断精度がぐっと上がります。写真を複数角度で撮って記録しておくと、後でじっくり見比べるときに便利です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!