あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

夏の漢字に魚へんが使われていると聞くと、不思議に感じるかもしれません。実はこの表記は特定の魚を指しており、読み方や由来、旬や扱い方まで知ると食卓や魚屋さんでの選び方が分かりやすくなります。ここでは難しい専門語を避け、日常で役立つ情報を中心にまとめました。漢字の読み書きから調理や市場での見分け方まで、実用的なポイントを押さえていきます。

魚へんに夏と書く漢字はシイラを表す

魚へんに「夏」と書く漢字は、日本語でシイラという魚を表す漢字です。夏の字が当てられていることから季節感を連想しやすく、見ただけで何となく夏に関係する魚だと分かる表記になっています。漢字を知ると魚の名前に込められた意味や使われ方が見えてきます。

シイラは見た目が特徴的で、体が細長く鮮やかな青緑色の背中と金色の側線が目立ちます。食用として流通することもありますが、地域や季節で呼び名や扱い方が変わることがあります。漢字は古くからの表記が残ることが多く、魚の呼び名と漢字表記の結びつきを学ぶと、魚屋や料理本での表記が読みやすくなります。

また、魚へんに夏の漢字は日常で頻繁に見かけるわけではありませんが、魚の専門書や地方の漁業に関する資料、料理店のメニューなどで目にすることがあります。漢字の由来や使われる場面を知ると、海の文化や食の歴史にも興味が広がるでしょう。

読み方はシイラ

「魚へんに夏」の漢字は一般的に「シイラ」と読みます。口語では「シイラ」と呼ばれることが多く、魚屋や釣りの場面でもこの読み方が使われます。発音はやさしく、地域差は小さいため覚えやすい名前です。

ただし、地域や文献によっては別の呼び名が使われることがあります。たとえば地方名や方言で異なる呼称が残っている場合があり、同じ魚でも現地では別名で案内されることがあります。料理店のメニューや漁師の会話ではそちらの呼び名に出会うことがあるので、状況に応じて聞き分けると混乱しにくくなります。

辞書や図鑑では「シイラ」と漢字表記がセットで紹介されることが多く、読み方に困ることはあまりありません。漢字から読みを推測するより、まずは「シイラ」という呼び名を覚えておくと実用的です。

主に使われる字形と表記

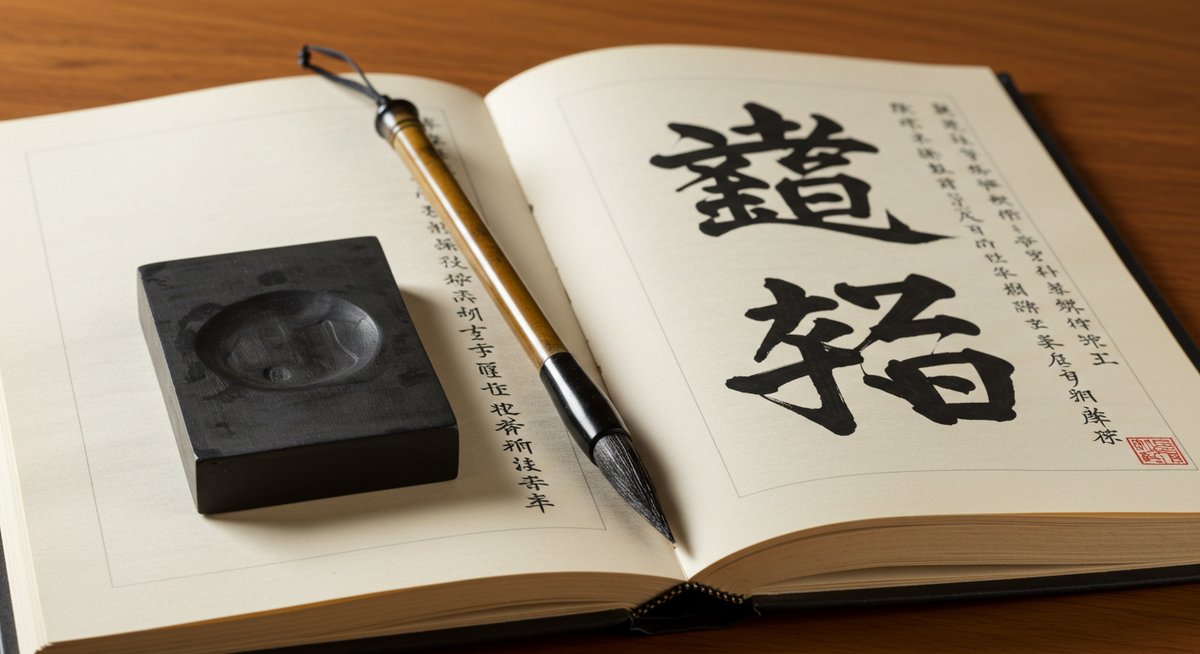

魚へんに夏の漢字は、印刷物や書き言葉で見かけるときには一定の字形が使われることが多いです。書体によって画の太さやバランスが変わるため、同じ漢字でも見た目が少し異なりますが、基本の形は共通しています。

現代の一般的な表記では、魚へんの部分は標準的な「魚」偏の形を取り、右側に「夏」の字を配した形で表されます。手書きの場合は筆圧や書き手の癖で微妙に崩れることがあり、特に画数の多い字は略されることもあります。印刷では明朝体やゴシック体での違いが目立ちます。

また、新聞や雑誌、看板など用途によってはひらがなやカタカナで「シイラ」と書かれることも多く、漢字表記より読みやすさを優先する場合は仮名表記が選ばれます。料理メニューや商品表示では、漢字と仮名を併記している例もあります。

シイラの別名と呼び方の違い

シイラには地域ごとの別名がいくつかあり、呼び方が異なることがあります。例えば地方の漁場では古くから使われてきた方言名が残っていて、同じ魚でも別名で案内されることがあります。こうした別名は地元の食文化や漁法と結びついていることが多いです。

呼び方の違いは主に地方名や業界用語、年齢層などによって生じます。市場では流通名や商品名が使われ、釣り人の間では愛称的な呼び名が使われることもあります。料理店では食材のイメージを伝えるために「シイラ」とカタカナ表記にすることが多いです。

別名を知っておくと、旅行先や地方の市場で魚を探すときに役立ちます。表記と呼び名の違いを理解しておくと、同じ魚でもメニューや看板を見たときに戸惑わずに済みます。

漢字表記が使われる場面

魚へんに夏の漢字は、学術書や専門的な図鑑、古い文献などで使われることが多いです。これらの場面では漢字表記が伝統や正式名として残っているため、学術的な文脈や歴史的な記述に適しています。

一方で、日常的な表示や飲食店のメニュー、スーパーのパッケージなどでは仮名表記やカタカナ表記が多く見られます。読みやすさや視認性を優先する場面では、漢字表記は敬遠される傾向があります。

地域の伝統行事や漁業関係の資料、専門家の説明では漢字表記が使われることがあるため、そうした場面で見かけたら漢字が示す魚種を確認すると理解が深まります。

魚へんに夏が漢字に使われた背景を知る

魚へんに夏の字が当てられた背景には、季節性や見た目、古くからの表記習慣が関係しています。漢字は音や意味を補うために使われることが多く、魚の特徴や漁期が漢字選びに影響している場合が多いです。ここでは由来や歴史的な流れを分かりやすく説明します。

なぜ夏の字が当てられたのか

「夏」の字が当てられた理由は、シイラが夏に目立つ魚であることが大きな要因です。沿岸や表層を回遊するため、暖かい季節に漁獲が増えることから、季節名が漢字に付けられたと考えられます。こうした命名は、季節感や漁期を名前で示す伝統に沿ったものです。

また、色や輝きから夏の太陽や光を連想させる見た目も影響している可能性があります。輝く体色や金色の側線は夏の海に映えるため、「夏」の字が直感的に結び付きやすかったと考えられます。

さらに、漢字は音だけでなく意味を補うために使われるため、季節や見た目と結びつけることで識別しやすくする意図もあったとみられます。こうした命名の背景を知ると、漢字が単なる記号ではなく生活や観察に根ざしていることがわかります。

文献に残る初出の時期

シイラを表す漢字の初出は古い文献や漁業記録に見られることがありますが、正確な初出年代は資料によって異なります。江戸時代の漁業書や地方の年貢記録、古い料理書などに漢字表記が散見されることがあり、長い歴史を持つ表記だと考えられます。

文献での登場は地域差があり、沿岸部で漁業が盛んな地域ほど早くから記録に残っている傾向があります。古い地誌や漁業日誌を調べると、漢字表記の使われ方や呼び名の変遷が読み取れます。

現代の辞書や魚類図鑑では、歴史的な出典を示して解説されていることがあるため、関心がある場合はそうした資料を参照すると時期の見当がつきます。

字形の変化と読みの流れ

漢字の字形や読み方は時代とともに変化してきました。手書きや活字の違い、書体の発展に伴い字形の細部が変わることがありますが、基本的な構成は保たれています。読み方も地域や世代で微妙に変化することがありますが、「シイラ」という読みは長く定着しています。

活字文化が広まると標準表記が安定し、学術資料や図鑑を通じて読みと字形が統一される傾向があります。逆に地域の口語表現は残りやすく、同じ漢字が地方では別の呼び名で呼ばれることもあります。

地域ごとの表記差

地域によって漢字表記や呼び名の差が見られます。漁業文化が豊かな地域では地元の呼称や表記が優先され、市場や食文化に反映されます。観光地や飲食店では一般的に通じやすい表記が使われやすく、漢字表記は専門的な場面で見られます。

地域差を知っておくと地方旅行や市場でのやり取りが楽になりますし、地元の食文化に触れるきっかけにもなります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

魚へんに夏が表す魚の特徴と旬の味わい

漢字だけでなく、シイラの生態や味の特徴を知ると、実際に買ったり料理したりする際に役立ちます。見た目の特徴や生息域、旬の時期、料理法までを押さえておくと、食卓での楽しみが広がります。

シイラの見た目と生息域

シイラは体が細長く、背中が青緑色、側面に金色や銀色の光沢があるのが特徴です。大きくなると体の色合いが変わることもあり、若魚と成魚で見た目が異なる場合があります。頭部は尖っていて、尾びれはしっかりしているため泳ぎが速い魚です。

生息域は温暖な海域の表層を中心に広く分布しており、沿岸から沖合まで回遊します。暖かい季節には回遊が活発になり、餌を追って群れで移動することもあります。釣りの対象としても人気があり、スポーツフィッシングで見かけることが多い魚です。

漁獲が多い時期と旬の目安

シイラは主に春から夏にかけて漁獲が増え、特に初夏から盛夏にかけてが旬とされています。水温が上がる季節に沿岸に近づくため、漁獲量が増えることが旬の理由です。

旬の時期には身が引き締まり、脂ののり方や食感が良くなるため、食べごろとされています。スーパーや鮮魚店では季節表示をチェックすると、旬の個体に当たりやすくなります。

味の特徴とおすすめ調理法

シイラの肉は比較的淡泊でクセが少ないため、さまざまな調理法に向きます。身はしっかりしており、焼き物やフライ、刺身にしても楽しめます。加熱すると柔らかくほぐれるため、煮付けや焼き物にも適しています。

おすすめの調理法は、まずシンプルに塩焼きやムニエルにする方法です。淡泊な味わいを活かすために、レモンやハーブ、オリーブオイルとの組み合わせがよく合います。刺身にする場合は新鮮さが重要なので、流通ルートや鮮度を確認してください。

市場での選び方と鮮度の見分け方

市場でシイラを選ぶ際は、目が澄んでいること、身に張りがあること、表面の光沢が保たれていることをチェックしてください。触ってみて身が柔らかすぎないか、変な臭いがしないかも重要なポイントです。

可能であれば切り身の断面を確認し、赤味が落ちていないか、変色がないかを見ると良いでしょう。鮮度が良ければ刺身としても安心して使えますし、鮮度落ちが気になる場合は加熱調理に回すのが安全です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

魚へんに夏を正しく読む書くための実践ガイド

漢字の読み書きや検索、スマホ入力まで、実際に使うときのコツをまとめました。学校で習うような書き方だけでなく、日常で役立つ実践的な手順を紹介します。

正しい書き順と字形のポイント

魚へんに夏の漢字を書くときは、魚へんを先に整えてから右側の「夏」を書くのが基本的な順序です。魚へんは「魚」の偏の形を意識して、縦の線と内側の払いを丁寧に書くとバランスが取りやすくなります。

右側の「夏」は上部の横画から順に書き、中央の部分を整えて最後に下の部分を締めるようにすると見栄えが良くなります。書くときに全体のバランスを意識して、字幅を揃えることが大切です。

練習するときはノートにゆっくりと何度か書き、慣れてきたら自然な筆圧と速度で書いていくと定着します。

辞書や検索で読みを調べる方法

読みが分からないときは国語辞典や魚類図鑑を参照すると確実です。オンライン辞書や専門サイトでも漢字と仮名の対応が確認できます。検索エンジンでは「魚へん 夏 読み」など具体的なキーワードで探すと見つかりやすいです。

また画像検索や図鑑の写真を参照すると、漢字表記と実際の魚の姿が結びつきやすくなります。信頼できる資料や公的な水産庁系のページを優先して参照すると安心です。

スマホでの入力と候補の出し方

スマホで「シイラ」と入力すれば漢字変換候補に「魚へんに夏」の表記が出る場合があります。ただし、変換候補は辞書や端末の設定によって異なるため、出ない場合は「しいら」とひらがなで入力して検索するか、カタカナで「シイラ」として検索すると確実です。

漢字が出てこないときは画像検索や魚図鑑アプリを使うと、漢字表記や詳細情報が確認できます。端末の日本語辞書機能を最新にしておくと変換候補が増えます。

似た漢字との見分け方

魚へんに夏の漢字は形が特徴的なので、似た漢字と混同しないようにするポイントは偏と旁(へんとつくり)の位置関係を確認することです。魚へんが左にあるかどうか、右側が「夏」になっているかを見れば識別は容易です。

また、読みで迷ったときは写真や魚の特徴と照らし合わせると正しい判断がしやすくなります。

魚へんに夏にまつわる他の魚へん漢字と覚え方

魚へんを使った漢字はたくさんあります。季節を表す字を当てた例もあり、比較すると覚えやすくなります。ここでは代表例や覚え方、日常での実例、練習方法を紹介します。

魚へんに春夏秋冬の代表例を比較

魚へんに季節の字が当てられた例は他にも見られます。たとえば魚へんに春や秋を組み合わせた表記が地域的に使われることがあります。比較すると、どの漢字がどの魚を指しているかが分かりやすくなります。

この比較を通じて、季節名が当てられる背景や、どの魚がどの季節に関連しているかが理解しやすくなります。表にまとめると視覚的に覚えやすくなります。

覚えやすい語呂合わせとイメージ法

漢字と魚を結びつけて覚えると記憶に残りやすくなります。たとえば「夏=光る体、シイラ」のように見た目や旬の季節を結びつけるイメージを作ると覚えやすくなります。短い語呂合わせや視覚イメージを作ることをおすすめします。

繰り返し声に出して読む、簡単なメモに漢字と写真を貼るなどの工夫も効果的です。

日常で見かける実例と表記の使い分け

日常ではメニュー、鮮魚店、釣り情報などで魚へんの漢字表記や仮名表記が混在します。正式な案内や歴史的資料では漢字、一般向け表示では仮名が使われる傾向があります。用途に応じた表記の使い分けを意識すると混乱が減ります。

旅行先の市場や郷土料理店で地元の呼び名に出会うこともあります。そうした実例に触れると理解が深まります。

練習問題で定着させる学習法

覚えた漢字や読みを定着させるには、短い練習問題やクイズ形式が有効です。漢字を見て読みを書く、写真を見て漢字を書き当てるなど日常的に繰り返すと定着します。スマホアプリで魚名クイズを利用するのも手軽で続けやすい方法です。

学んだことを実際の買い物や料理で使ってみると、記憶がより強く残ります。

魚へんに夏を知れば漢字も魚ももっと身近になる

魚へんに夏の漢字を知ることで、単に漢字が読めるようになるだけでなく、魚の生態や旬、料理の楽しみ方まで広がります。漢字は暮らしの中で使われてきた歴史の一部でもあり、その背景を知ると食や文化への興味が深まります。

身近な魚の名前に注目してみると、スーパーや市場、旅行先で新しい発見があるかもしれません。学んだことを実際に使ってみて、漢字と魚を生活の中で楽しんでください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!