あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

きすは日本の食卓で親しまれる白身魚ですが、漢字表記や読み方に戸惑う人が多い魚でもあります。ここでは「魚へんに喜ぶ」と書く漢字の読み方と覚え方、由来や見た目の特徴、旬や調理法、保存のコツまで、日常で役立つ情報をわかりやすくまとめます。漢字と味の結びつきも短く覚えられる方法で紹介しますので、買い物や調理の参考にしてください。

魚へんに喜ぶと書いてある字は何と読む?読み方と覚え方

鱚という漢字は見慣れない人には難しく感じますが、読むときのポイントや覚え方があると覚えやすくなります。ここではまず読み方の答えと漢字表記、簡単な語呂合わせや間違いやすい例を取り上げます。読み方だけでなく、実際にどう覚えるかまで具体的に示しますので、漢字に自信がない方でも短時間で覚えられます。

答えはきすです

鱚は「きす」と読みます。日本語での呼び名はそのまま「きす」で、食用としても一般的です。書き言葉では漢字の鱚を使う場合がありますが、日常ではひらがな表記の「きす」やカタカナの「キス」もよく見かけます。

読み方を忘れないコツは、発音が短く使いやすいことに注目することです。市場やスーパーの魚売り場では「きす」と呼ばれることが多く、値札やメニューでもそのまま表記されます。会話の中で何度か口に出すだけで覚えやすくなりますので、実際に買うときに声に出して確認してみてください。

漢字表記は鱚と書きます

鱚は「魚へん」に「喜」を組み合わせた漢字です。魚へんが示すように魚の一種であることが即座にわかり、字面からも和語の雰囲気を感じられます。字体はやや複雑ですが、部首の構成に慣れると読み方と結び付きやすくなります。

漢字の使用は文脈によって異なります。料理本や漁業関連の文章では鱚の漢字が用いられることが多く、一般的な案内やメニューではひらがなやカタカナ表記が中心です。漢字表記を見かけたときに読み方がわかると、より深く情報を理解できます。

覚えやすい語呂合わせ

覚え方としては語呂合わせが有効です。たとえば「喜ぶ=うれしい→きす」と短く結びつける方法があります。魚へんに「喜」だから「喜ぶ魚=きす」と覚えるとシンプルです。

また、見た目の特徴と結びつける方法もあります。きすは淡い色合いで柔らかい印象がある魚なので、「喜ぶ顔のように柔らかい→きす」と関連付けると記憶に残りやすくなります。自分なりのイメージを作ると忘れにくくなるでしょう。

よくある読み間違いの例

よくある間違いは、「きょ」とか「よろこび」といった誤読です。漢字の「喜」が入っているため、「喜」の音読みや訓読みを当てはめてしまうと誤読しやすくなります。特に漢字に慣れていないときは注意が必要です。

また、他の魚へん漢字と混同して「キス」以外の別の魚名と読み替えてしまうこともあります。ラベルやメニューで迷ったときは、値段や形の写真を参考にしたり、店員さんに確認するのが確実です。短い発音なので覚えれば間違いが減ります。

鱚という漢字の成り立ちと読み方の背景

鱚の漢字には成り立ちや読み方に関する歴史的な背景があります。ここでは魚へんと「喜」の組み合わせが何を意味するのか、歴史的にどうして「喜」が使われたのか、古文献での記録や類似する漢字との違いについて解説します。難しい専門用語は使わず、身近な例でわかりやすく説明します。

魚へんと喜の組合せが示す意味

漢字「鱚」は、魚へんが魚であることを示し、旁(つくり)の「喜」が特定の魚種を表す音や意味の手がかりになっています。多くの漢字が部首と旁の組み合わせで成り立つように、鱚も作られた字形に意味と音のヒントがあります。

「喜」は本来「喜ぶ」を示す字ですが、漢字の中では音を借りて魚の名前を表す役割を果たすことがあります。つまり魚へんがジャンル、喜が固有名詞として働く形です。こうした作り方は中国から伝わった漢字文化圏でよく見られます。

喜が使われた歴史的な理由

「喜」が使われたのは、発音や語源に由来することが多いと考えられます。漢字伝来の過程で、同音や近い音を示す字が当てられ、地域の呼び名や音韻が漢字に固定化された結果です。

日本語固有の魚名が漢字に当てられる際、既存の漢字の音を借用して表記されることが多く、喜の字が音を反映して鱚に使われた可能性が高いです。これにより、漢字表記と読みが結び付き、文献にも残るようになりました。

古文献に残る表記の変化

古い文献や和漢混交の資料では、同じ魚を指して異なる表記が使われることがあります。ひらがなや片仮名が普及する以前は、漢字表記が主流で、地域差や時代差で表記の揺れが見られます。

時代とともに標準化が進み、現在では鱚という表記が広く受け入れられていますが、古文書を調べると別の字をあてている例や、別名で呼ばれている記録も見つかります。学術的な扱いでは注釈がつくことが多いです。

類似する魚へん漢字との違い

魚へんを持つ漢字は多く、見た目が似ている字もあります。例えば他の白身魚を示す漢字と区別するポイントは、旁の字が何を示すかです。旁に使われる字によって、音や意味合いが異なります。

見分けるコツは旁の形と読みの対応を覚えることです。鱚は喜が使われているので、見慣れれば識別が容易になります。他の魚へん漢字と一緒に比較して覚えると混同しにくくなります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

きすという魚の生態と見た目でわかる特徴

きすは河口や沿岸域でよく見られる白身の魚で、釣りや食材として人気があります。ここでは生息域や体型、色、大きさ、そして見た目で簡単に見分ける方法を、写真がなくてもイメージしやすいように説明します。実際に魚を見たときに「あ、これがきすだ」とわかるポイントを押さえましょう。

生息域と分布の傾向

きすは主に浅い砂地や砂泥底の沿岸域に生息します。温暖な沿岸からやや冷たい海域まで幅広く分布しており、日本近海の多くの地域で見られます。沿岸の波打ち際や浅瀬で餌を探すことが多く、漁業や釣りの対象として親しまれています。

季節や海水温によって沿岸近くに移動する傾向があり、ハイシーズンには岸近くでまとまって見つかることが多いです。釣り人にとっては手軽に狙いやすい魚のひとつです。

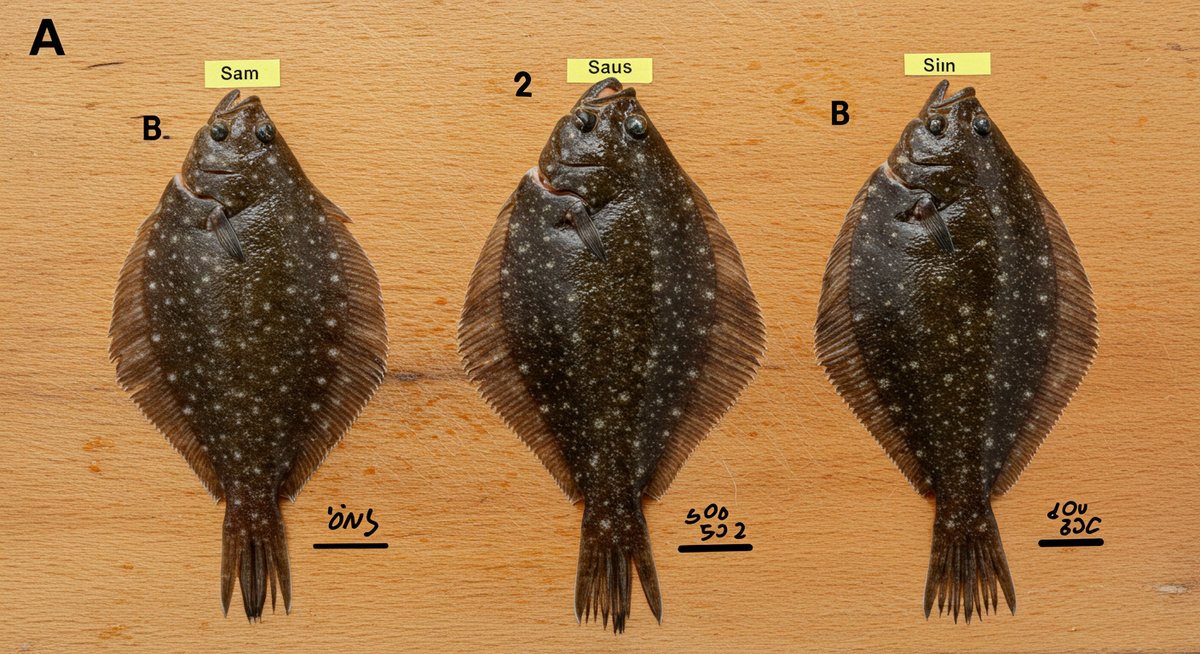

体型と色彩の特徴

きすは細長く側扁(左右にやや平たい)した体型を持ち、やわらかい白身が特徴です。体色は背側がうすい灰色や淡い茶色、腹側が白っぽく、全体的に淡い色合いです。体表には光沢があり、鮮度の良い個体はきれいな銀白色に見えます。

口は小さめで下向きの位置にあり、砂底をつついて餌を探すのに適した形をしています。ヒレや尾はやわらかな印象で、泳ぎは機敏というよりはゆったりとしていることが多いです。

大きさと成長の目安

きすの成魚は一般的に20〜30センチ程度が多く、種類や環境によってはもう少し大きくなることもあります。幼魚は小さくて体の色が薄く、成長に伴い体長が伸びて色がしっかりしてきます。

成長速度は餌の豊富さや水温に左右されます。釣りや市場で見かける個体の大半は食用に適したサイズで、家庭での調理にちょうどいい大きさです。

似た魚との見分け方

似た白身魚と混同しやすいですが、きすは細長い体型と下向きの小さな口、淡い銀色の光沢がポイントです。例えばイシモチやメゴチなど似た魚もいますが、口の位置や体の平たさ、斑紋の有無で区別できます。

簡単に見分ける方法は、口の向きと体の平たさをチェックすることです。砂底を餌場にする魚は下向きの口を持つことが多く、これがきすを見分ける手がかりになります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

きすの食べ方や旬、栄養と保存のコツ

きすは調理がしやすく、天ぷらやフライ、塩焼きなど幅広い調理法で楽しめます。ここでは旬と味の差、人気の調理法、簡単レシピ、栄養面、購入時の選び方や保存法、下処理の手順まで実用的な情報をまとめます。家庭でのおいしい食べ方と長持ちさせるコツを押さえましょう。

旬の時期と味の違い

きすの旬は地域にもよりますが、一般的には晩春から初夏、そして秋にかけてが味の良い時期とされています。この時期は身が締まり、脂ののりがちょうどよく、淡泊ながらも旨味が感じられます。

季節によって身の締まり方や脂の量が変わるため、同じ調理法でも味の印象が異なります。旬のきすは特に天ぷらや塩焼きにすると素材の良さが際立ちます。

人気の調理法と食感

きすはフライや天ぷらにするとふんわりとした食感が楽しめます。骨が柔らかく扱いやすいので、丸ごと衣を付けて揚げる料理が定番です。また、塩焼きや一夜干しにすると旨味が凝縮され、シンプルに味わえます。

食感は繊細で軽い身質が特徴のため、過度に火を通すとパサつくことがあります。揚げ物なら短時間でカラッと仕上げると、ふっくらとした食感を維持できます。

家でできる簡単なレシピ

手軽なおすすめは、きすのシンプルな塩焼きと天ぷらです。塩焼きは軽く塩を振ってグリルで焼くだけで、素材の旨味が楽しめます。天ぷらは衣を薄めにして短時間で揚げると、身がふんわりと揚がります。

ほかにも、酒とみりんでさっと煮る南蛮漬けや、軽く粉をはたいてフライにする方法も人気です。いずれも調味は控えめにして、きす本来の風味を生かすのがポイントです。

栄養面での注目成分

きすは低脂肪で高タンパク、ビタミン類やミネラルも含まれるバランスの良い魚です。特に良質なタンパク質が手軽に摂れるため、健康的な食事に向いています。

脂の少ない白身魚なのでカロリーが控えめで、ダイエットや栄養バランスを気にする方にも適しています。カルシウムは骨ごと食べる調理法で効率よく摂取できます。

購入時の選び方と保存法

購入時は目が澄んでいること、身に張りがあること、臭いが強くないことを確認してください。鮮度の良いものほど光沢があり、触ると弾力があります。

保存する場合は、できるだけ早めに食べるのが理想です。冷蔵庫で保存する際は、内臓を取り除いて水気を拭き、ラップや密閉容器に入れて冷蔵(できれば氷を入れた冷蔵庫で保存)すると鮮度が保てます。長期保存は冷凍が適していますが、急速冷凍に近い形で保存すると品質が落ちにくくなります。

下処理の簡単な手順

下処理は簡単です。まずウロコを落とし、腹を開いて内臓を取り出します。流水で血合いや汚れをきれいに洗い流し、水気を拭き取ります。小骨が気になる場合は、ピンセットで抜くか、加熱調理で柔らかくしてから食べると食べやすくなります。

下処理を丁寧にすると、料理の仕上がりや保存状態が良くなります。内臓を速やかに取り除くことで臭みを抑え、風味を保てます。

鱚を漢字と味で覚える短いコツ

ここでは鱚を漢字と味でサッと覚えられる一言フレーズやイメージを紹介します。買い物や会話でぱっと思い出せるような簡潔な覚え方をいくつか提示しますので、自分に合うものを試してみてください。

- 「魚へんに喜=きす」:字の形をそのまま音に結びつけるシンプルな覚え方です。

- 「淡い喜びの白身」:味の印象(淡白で優しい旨味)と漢字の「喜」を結びつける語呂合わせです。

- 「天ぷらで喜ぶきす」:料理法(天ぷら)と喜ぶを組み合わせて覚えると印象に残ります。

これらの短いフレーズを買い物メモや台所のメモに書いておくと、漢字と味が自然に結びついて忘れにくくなります。自分でイメージを作ることが覚え方の近道です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!