あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

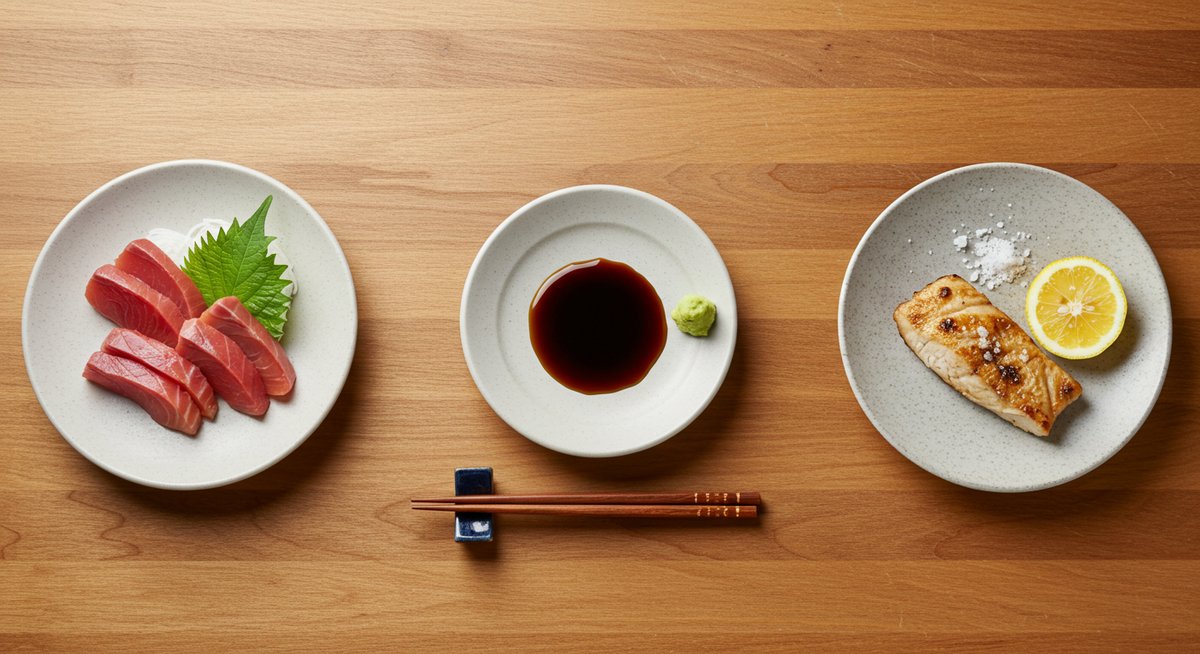

フエダイはほどよい脂としっかりした身質が魅力の魚で、刺身と塩焼きでまったく違う顔を見せます。どちらの調理法でも旨味を引き出せますが、鮮度や下処理の仕方で味わいが大きく変わります。ここでは家庭で扱いやすいポイントと安全においしく食べるコツを、具体的な手順やレシピとともにわかりやすく紹介します。

フエダイの食べ方は刺身と塩焼きで驚くほど味が変わる

フエダイは刺身にすると甘みと繊細な食感が楽しめますが、塩焼きにすると皮目の香ばしさとほぐれるような旨味が引き立ちます。調理法によって身の水分や脂の感じ方が変わるため、同じ魚でも全く違う満足感が得られます。

刺身では薄切りや昆布締めで甘みを強調できます。特に身が厚めの部分は食感がよく、わさびや柑橘を少量使うとバランスが良くなります。切り方で食感が変わるので、食べるシーンに合わせて片身を薄切り、もう片身を厚切りにすると楽しめます。

塩焼きでは皮をパリッとさせることで香ばしさが生まれます。塩加減と焼き時間がポイントで、塩はふり過ぎないように気をつけ、表面を強火で焼いてから弱火でじっくり火を通すと身が硬くならずにしっとり仕上がります。

どちらの調理でも鮮度が最も重要です。鮮度が良ければ刺身で生の旨味を楽しみ、少し落ちてきたら加熱料理に回すことでおいしく安全に食べられます。

刺身で甘みと食感を引き出す方法

刺身でフエダイの甘みを引き出すには、切り方と温度管理が重要です。身は冷蔵庫でしっかり冷やしてから切ると切り口が美しくなり、薄切りにすると甘みが口に広がりやすくなります。厚めの刺身は噛みごたえがあり、食感を楽しめますので部位ごとに切り方を変えても良いでしょう。

また、少し昆布で締めると旨味が増して甘みが際立ちます。薄く昆布を当てて30分から1時間置くだけで風味がアップします。薬味はわさびやせん切りの大根、柑橘類を少量使うと身の繊細さを損なわずにアクセントがつきます。

食感を良くするために、包丁はよく研いで一気に引くように切ってください。繊維に沿って切ると舌触りが柔らかく、繊維を断つ切り方にすると噛み応えが出ますのでお好みに合わせて調整してください。

刺身を盛るときは冷たい器を使い、直前まで冷蔵庫で冷やしておくと身がだれるのを防げます。提供前に氷水に短時間当てる方法もありますが、長時間は避けて身が締まりすぎないように注意してください。

塩焼きで皮をパリッとさせるコツ

塩焼きで皮をパリッとさせるには、あらかじめ水分をしっかり拭き取ることと塩の振り方、火力のコントロールがポイントです。調理前にペーパータオルで表面の水分を取り、塩は焼く直前に振ると浸透しすぎず皮がパリッと仕上がります。

焼き方はまず皮側を強火で短時間焼いて皮目に焼き色をつけ、香ばしさを出します。その後、弱火に落としてじっくり中まで火を通すと身がふっくらと仕上がります。魚を直接網に置く場合は皮が網にくっつかないよう薄く油を塗ると取り扱いが楽になります。

焼き時間の目安は中火で片面5〜8分程度ですが、魚の大きさや厚みによって調整してください。表面がしっかり焼けても中が生っぽい場合はホイルで包んで余熱で火を通す方法も使えます。

仕上げに柑橘を軽く絞ると塩気と酸味のバランスが良くなり、香ばしさが引き立ちます。副菜には大根おろしや和風の小鉢を添えると塩焼きの味わいがより楽しめます。

鮮度が味を左右する理由

魚の鮮度が落ちるとタンパク質が分解されて水分が抜け、味や食感が急速に悪くなります。フエダイは旨味成分が身に多く含まれていますが、鮮度が落ちるとこの旨味が失われるだけでなく、臭みが出て刺身には向かなくなります。

鮮度の良い魚は身が弾力を保ち、切り口に透明感があります。これが刺身で甘みと繊細な食感を感じられる条件です。逆に身が柔らかくなっている場合は、加熱して旨味を引き出す方法に切り替えたほうが安全でおいしく食べられます。

また、鮮度が高いほど寄生虫や雑菌のリスクが低く、冷蔵や冷凍の処理が適切であれば刺身でも安心して食べられます。購入後はできるだけ早めに調理することを心がけてください。

鮮度が落ちたら加熱料理へ切り替える目安

目安として、目が濁っていたり体表のぬめりが強い、身に弾力がなく指で押して凹んだまま戻らない場合は刺身には向きません。そのような兆候があるときは焼き物、煮物、揚げ物などの加熱調理に切り替えると安全です。

加熱することで細菌や寄生虫のリスクを下げ、分解されたタンパク質の風味を利用して別の美味しさを引き出せます。例えばカブト煮や蒸し料理、フライや南蛮漬けは鮮度が落ちかけた身でもおいしく調理できます。

保存状態が疑わしい場合は、無理に生で食べずに加熱で確実に火を通す判断をしてください。目安をしっかり確認することが家庭での安全な魚料理の第一歩になります。

骨や小骨の安全な処理方法

フエダイは中~小骨が多い魚なので、小骨の処理が食べやすさと安全に直結します。まず三枚おろしで大きな骨と頭を取り除き、身の両面に残る中骨を丁寧に取り除きます。骨に沿って包丁を入れると身が割れにくく処理しやすいです。

小骨はピンセットや骨抜きで抜くのが基本です。骨の向きに沿ってゆっくり引き抜くと身を崩しにくく、残してしまうリスクを減らせます。子どもや高齢者に出す場合は、可能な限り小骨を目視で確認し、細かい骨も忘れずに処理してください。

刺身にする際は柵取りの段階で骨を抜き、盛り付け前にもう一度指で確認します。塩焼きや煮物では加熱で骨が柔らかくなることもありますが、食べる人の年齢や好みに合わせて取り除くと安心です。

調理前の簡単な下処理手順

基本の下処理は内臓と鱗の除去、血合いの洗浄、表面の水分除去の順です。内臓は傷つけないように丁寧に取り出し、流水で軽く洗って血やぬめりを落とします。鱗は尾から頭方向へ小刻みに取ると作業しやすいです。

次に腹腔内の血合いや膜をきれいに取り除きます。血合いは臭みの原因になるため、ペーパーで押さえて取り除き、必要なら薄く塩をして冷水で洗い流すと良いです。最後に表面の水分をしっかり拭き取り、刺身にする場合は冷蔵庫で冷やしてから切ります。

調理器具やまな板は清潔にし、作業後は十分に洗浄消毒してください。下処理を丁寧に行うことで、後の調理が楽になり味も良く仕上がります。

フエダイを買うときの選び方と家庭での下処理

フエダイを選ぶときは見た目と匂い、触感をチェックすると良いです。新鮮なものは目が澄んでおり、身に張りがあって色つやが良いことが特徴です。購入後の持ち帰りや保存も味を左右するため、適切に対処しましょう。

鮮度が見た目に出やすい魚なので、市場やスーパーで手に取って確かめるのが確実です。大きさや用途に合わせて、刺身用か加熱用かを判断してから購入すると無駄が出ません。

下処理は家庭でも簡単にできますが、三枚おろしや皮引きは慣れが必要です。はじめは魚屋さんにおろしてもらうと安心です。自分で行う場合は、道具を整えて安全に配慮しながら作業してください。

鮮度の見分け方の基本

鮮度を見分ける基本は目、身、ぬめり、匂いの四点です。目が澄んでいて光を反射していれば新鮮さの目安になります。身は弾力があり、押して戻る感触があることが望ましいです。

表面のぬめりが強すぎる場合は鮮度が落ちつつあるサインです。ただし多少のぬめりは自然な場合もあるため、他の要素と合わせて判断してください。匂いは生臭さが強いと鮮度が悪いので、できるだけ無臭に近いものを選ぶと安心です。

購入時は包丁で切る予定があるか、丸ごと持ち帰るかを決めてから選ぶと無駄が少なくなります。鮮度チェックは複数のポイントを見比べて総合的に判断してください。

身の張りと目の澄み具合を確認する

身の張りは押して戻るかで判断できます。指で軽く押してすぐに戻れば鮮度が良い証拠です。身がだれていると切ったときに形が崩れやすく、味も落ちることが多いです。

目は透明感があるかどうかを確認してください。濁っている場合は鮮度が落ちている可能性があります。特に目の周りが黒ずんでいる魚は避けたほうが無難です。

店頭で見比べると違いが分かりやすいので、購入前に数匹をチェックして状態の良いものを選びましょう。新鮮な見た目は調理後のおいしさに直結します。

エラの色と匂いでチェックする方法

エラは鮮度チェックに有効な部分で、鮮やかな赤やピンク色なら鮮度が良いサインです。褐色や茶色っぽく変色している場合は鮮度が低下しているので避けてください。

匂いも重要で、嫌な生臭さや酸っぱい匂いがする場合は鮮度が落ちています。新鮮な魚は比較的無臭に近く、海の香りがほんのりする程度です。購入時にはエラを軽く開いて色と匂いを確認すると安心です。

店員に頼めばエラを見せてもらえることが多いので、不安な場合は確認をお願いしてください。

三枚おろしを安全に行う手順

三枚おろしはまず頭と内臓を取り除き、背骨に沿って包丁を入れて身を切り離す手順です。包丁は良く研いでおき、滑らないまな板と十分なスペースを確保してください。片手で魚を押さえ、もう片手で包丁を安定させながら作業します。

背骨に沿って刃を滑らせるように動かすと身がきれいに取れます。腹側の血合いはペーパーで拭き取り、必要なら流水で軽く洗浄してください。作業中は指を切らないように注意し、慣れないうちは魚屋で下処理してもらうのが安全です。

最後に残った小骨は骨抜きで丁寧に抜いておくと、刺身や料理が食べやすくなります。

皮の扱いと血合いの取り方

皮を引く場合は身をしっかり押さえて包丁を水平に入れ、薄く皮を剥ぐように動かすと身を無駄にしません。皮目に塩を振ってしばらく置くと扱いやすくなることもあります。

血合いは臭みの元になるため、腹腔内や身の断面に残っている部分をきれいに取り除いてください。ペーパーや流水を使い、色が薄くなるまで優しく拭き取ると良いです。塩水で軽く洗う方法も有効ですが、洗いすぎると旨味も流れるため注意してください。

仕上げに身を冷やして余分な水分を拭き取り、調理に進みます。

持ち帰りと保存の注意点

持ち帰りは保冷バッグや氷を使って低温を保つことが大切です。特に夏場は短時間でも傷みやすいので、購入後は速やかに冷蔵または冷凍してください。丸ごと買った場合は内臓を早めに取り除くと鮮度が長持ちします。

冷蔵保存は2日以内が目安で、刺身で食べる予定がある場合は当日中が望ましいです。長期保存する場合は、用途別に切り分けてラップし、空気を抜いて冷凍してください。解凍は冷蔵庫でゆっくり行うのが品質保持のコツです。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

調理法別に学ぶフエダイのおすすめレシピ

フエダイは和洋中どの調理法でも対応しやすく、シンプルな味付けで素材の良さが出ます。ここでは刺身や塩焼きから煮物、蒸し物、洋風のポワレやアクアパッツァまで、家庭で作りやすいレシピとポイントを紹介します。調理時間や火加減の目安も記載しますので、はじめての方でも取り組みやすい内容です。

刺身の切り方と湯引きのやり方

刺身の切り方は部位や好みによって変わります。柵取りした身は、繊維の向きに合わせて薄切りにすると舌ざわりが良くなります。厚めに切れば噛みごたえが出るので、両方用意して食べ比べるのも楽しめます。

湯引きは表面だけを軽く火入れして旨味を閉じ込め、香ばしさと食感を両立させる技法です。熱湯を用意して、身を数秒から10秒ほどさっとくぐらせ氷水で冷やします。湯引き後は水気をしっかり切り、薄切りにして盛り付けると刺身とは違った味わいが楽しめます。

刺身は切る直前まで冷蔵しておくと身が締まって切りやすく、盛り付け時に氷を敷いた皿で提供すると風味が保てます。

炙り刺身で香りを立てるポイント

炙り刺身は表面に軽く火を入れて香ばしさを出すことで、脂の風味が引き立ちます。バーナーや熱した鉄板を使い、表面に短時間だけ火を当てるのがコツです。焼き過ぎないよう注意してください。

炙った後は冷ましてから薄切りにすると切りやすく、香りが落ち着いて食べやすくなります。塩やオリーブオイル、ポン酢などの軽い調味で素材の香ばしさを楽しむと良いでしょう。

炙りは見た目にも華やかで、食卓のアクセントになります。安全のため火を扱う際は換気と周囲の可燃物に注意してください。

塩焼きの下味と焼き時間の目安

塩焼きの下味はシンプルに塩と少量の油で十分です。身の厚みや大きさに合わせて塩を両面にまんべんなく振り、10〜15分ほど置いてから焼くと味がなじみます。焼き時間は火力によりますが、中火〜中強火で片面5〜8分を目安にしてください。

皮目は最初に強火で香ばしく焼き、裏返してからは弱火でじっくり中まで火を通すと身がしっとり仕上がります。焦げやすい場合はアルミホイルで調整し、仕上げに柑橘を絞ると風味が引き締まります。

付け合わせは大根おろしやポン酢がよく合います。焼き上がりはすぐに提供して香ばしさを楽しんでください。

かぶと煮の簡単レシピ

かぶと煮は頭部を使った旨味たっぷりの煮物です。まず頭をよく洗い、軽く湯通しして血合いや汚れを取り除きます。鍋にだし、酒、みりん、しょうゆ、砂糖を合わせ、落し蓋をして中火で20〜30分煮れば味が染みます。

煮込みすぎると身が崩れるので、骨から身がほろっと崩れる程度で火を止めるのが目安です。最後に煮汁を少し煮詰めて照りを出すと見た目も美しくなります。副菜に青菜の和え物などを添えるとバランスが良くなります。

中華風蒸し魚の味付け例

中華風の蒸し魚はあっさりしながら旨味が引き立つ調理法です。蒸し器で蒸す前に表面に塩を軽く振り、しょうがの薄切りを上にのせて蒸し時間は中サイズで10〜15分が目安です。

蒸し上がったらネギや香菜をたっぷりのせ、熱したごま油を回しかけて香りを立たせます。仕上げに醤油ベースのタレをかけると味がまとまり、白ご飯によく合います。短時間でできるため普段の献立にもおすすめです。

ポワレで身をふっくら仕上げる技

洋風のポワレは表面を香ばしく、中をふっくら仕上げる料理法です。フライパンに油を熱し、皮目から中火でじっくり焼いて皮をパリッとさせます。裏返して弱火で火を通し、バターで風味を付けるとコクが出ます。

焼き加減は身の厚さで調整し、竹串を刺して透明な汁が出れば火が通ったサインです。ソースはレモンバターや白ワインとバターを煮詰めたソースがよく合います。付け合わせに季節の野菜を添えると見栄えも栄養バランスも良くなります。

アクアパッツァ風の煮込み

アクアパッツァ風はトマトやオリーブ、白ワインで煮込む地中海風の一皿です。フライパンで表面に軽く焼き色をつけ、トマト缶、にんにく、白ワインを加えて蓋をし中火で10〜15分煮ます。オリーブやケーパーを最後に加えると味が引き締まります。

魚の旨味がスープに溶け込み、パンにつけて食べると非常においしい料理です。塩加減は白ワインの塩分と合わせて調整してください。

揚げ物と南蛮漬けの下味と揚げ方

揚げ物は事前に軽く塩・胡椒で下味を付け、小麦粉や片栗粉を薄くまぶして高温の油でさっと揚げると中がふんわり仕上がります。衣は薄めにしておくと食感が良くなります。

南蛮漬けにする場合は揚げたてを甘酢に浸して味を馴染ませます。玉ねぎやにんじん、唐辛子を加えると彩りと風味が増し、冷めてもおいしく食べられます。漬け時間は30分〜数時間で調整してください。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

保存方法と安全に食べるための注意点

フエダイをおいしく安全に楽しむためには、保存方法と調理の際の注意点を守ることが重要です。冷蔵・冷凍の基本、解凍のコツ、寄生虫対策や子ども向けの骨処理など、家庭で実践しやすいポイントをまとめます。正しい管理で美味しさと安心を両立しましょう。

刺身用の冷蔵保存期間の目安

刺身用に購入したフエダイはできるだけ当日中に食べるのが理想です。冷蔵保存する場合は氷を入れた容器や保冷剤で低温を維持し、1日以内を目安にしてください。翌日以降は鮮度が落ちやすく刺身には向かなくなることが多いです。

冷蔵庫のチルド室や温度の安定した場所に保管し、購入時のパッケージのままではなくラップで空気を遮断すると鮮度保持に役立ちます。刺身で食べる場合は、とにかく早めに調理することを心がけてください。

冷凍保存のコツと解凍の基本

冷凍する場合は用途別に切り分けてラップで空気を抜き、密閉袋に入れてから冷凍庫へ入れると冷凍焼けを防げます。できるだけ早く凍らせるため、冷凍庫の温度を十分に下げておくと良いです。

解凍は冷蔵庫内でゆっくり行うのが基本で、急速解凍や常温解凍は品質低下の原因になります。半解凍の状態で切ると刺身に使いやすく、完全に解凍する場合は冷蔵庫で数時間置いてから調理してください。

旨味を残す正しい解凍方法

旨味を残すにはラップをしたまま冷蔵庫でゆっくり解凍するのが最も良い方法です。解凍中に出るドリップは旨味成分も含むため、完全に溶け出す前に調理するか、ドリップを捨てずに汁物に使うと無駄がありません。

短時間で使いたい場合は密閉袋に入れて冷水に浸す方法もありますが、水が直接触れないようにし、頻繁に水を替えて温度が上がらないように注意してください。

寄生虫対策と安全な加熱目安

寄生虫対策として刺身用には冷凍処理が推奨される場合があります。一般的には−20℃以下で24時間以上の冷凍が目安ですが、家庭用冷凍庫ではこの温度が出ないことがあるため、刺身用は信頼できる販売元で購入するほうが安全です。

加熱する場合は中心部までしっかり火を通し、中心温度が75℃程度になるように調理すると寄生虫や細菌対策になります。煮物や蒸し物、フライなどの加熱料理は安全に食べられる方法です。

小骨の取り方と子ども向け調理の工夫

子どもに出す場合は小骨を念入りに取り除くことが最重要です。刺身で出すときは骨抜きで一本ずつ抜き、揚げ物や煮物にする場合は骨が柔らかくなるまで加熱するか、骨を最初に取り除いてから調理します。

ソースやあんかけで身をほぐして出すと食べやすく、安全性も高まります。盛り付け前にもう一度骨が残っていないか確認する習慣をつけてください。

保存中の異常を見分けるポイント

保存中に身の色が変わったり、異臭がする場合は食べないようにしてください。ぬめりが急に増えたり、表面に白っぽい膜ができるのも劣化のサインです。冷凍庫で冷凍焼けしている場合は乾燥や変色が見られます。

少しでも異常があれば無理をせず廃棄する判断をしてください。食中毒予防のためにも匂いや見た目の変化は重要なチェックポイントです。

家庭ですぐ試せるフエダイの料理まとめ

フエダイは刺身、塩焼き、煮物、蒸し物、洋風のソテーまで幅広く楽しめます。鮮度チェックと下処理をしっかり行えば、どの調理法でもおいしく安全に食べられます。まずは少量を刺身や塩焼きで試し、部位ごとの食感の違いを楽しみながら調理法を増やしていくと失敗が少なくなります。

家庭で調理する際は下処理と保存方法を守り、骨の処理や加熱の目安を意識してください。簡単なレシピから始めて、慣れてきたらアクアパッツァやポワレなどのアレンジに挑戦してみてください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!