あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

アイナメは旨味があり刺身にされることも多い魚ですが、寄生虫アニサキスのリスクもあります。ここでは専門的すぎない言葉で、家庭や飲食店で今すぐできる安全対策や見分け方、万が一のときの対応までをわかりやすくまとめます。刺身で楽しむ前に押さえておきたいポイントを身につけておきましょう。

アイナメにアニサキスがいる危険性と今すぐできる対策

アイナメにもアニサキスが寄生することがあり、生で食べる場合は注意が必要です。内臓に多く存在するため、釣った直後や購入後すぐに下処理を行うことが基本になります。慌てず確実に行うことでリスクを大幅に下げられます。

まず、釣ったり購入したらできるだけ早く内臓を取り出しましょう。内臓から筋肉へ移動する前に処理するのが重要です。魚体を冷やすことも有効で、氷で急冷すると寄生虫の活動を抑えられます。

また、家庭での冷凍処理(-20℃で24時間以上が目安)や、中心温度が60℃以上になるまでの加熱も有効です。調理時には目視で寄生虫を確認する習慣をつけ、見つけたらその部分を切り取って廃棄してください。外食時は鮮度管理や冷凍処理の有無を店に確認すると安心です。

生で食べる時のリスクの目安

生で食べる際のリスクは、寄生率や処理の有無で大きく変わります。内臓処理が早く行われ、冷凍や検査がされている魚ならリスクはかなり低くなりますが、未処理の魚や自己判断で処理が不十分な場合は危険が高まります。

リスク判断のポイントは「いつ内臓を取ったか」「冷却や冷凍処理がされたか」「目視で寄生虫がいないか」の3点です。釣りたてで内臓をすぐ抜いて氷で冷やした場合は比較的安全ですが、内臓を長時間放置した場合は寄生虫が筋肉へ移動している可能性があります。

外食時は、刺身を提供する店が冷凍や検査を実施しているかを確認すると安心です。自己処理で自信がない場合は加熱調理を選ぶとリスクはほぼゼロになります。

見ただけで分かる寄生虫のサイン

寄生虫がいると見た目や手触りで分かることがあります。筋肉内に白い糸状や糸くずのようなものが見える場合はアニサキスの可能性が高いです。透明に近い白色で、長さは数ミリから数センチ程度のものが多いです。

皮を開いたときに内臓周辺に白っぽい斑点や動くものがあれば要注意です。動いていれば生きた寄生虫の可能性があるため、その部分を大きめに切り取って廃棄してください。

ただし、見た目だけでは確実に判断できない場合もあります。特に筋肉内部に深く入り込んでいると外から見えないことがあるため、目視で確認できてもできなくても冷凍や加熱といった対策は行うべきです。

家庭でできる最短の下処理

釣った直後や購入後すぐの処理が最短で効果的です。まず清潔な場所で腹を開き、内臓を迅速に取り出してください。内臓が破れると内容物が魚体に触れて汚染が広がるため、丁寧に作業します。

内臓を取り除いたら流水で軽く洗い、速やかに氷やクーラーボックスで冷やします。冷却が難しい場合は処理後できるだけ早く調理や冷凍を行ってください。まな板や包丁は使用前後に熱湯や漂白剤で消毒し、交差汚染を防ぎます。

刺身用にする場合は、内臓のほか皮側や筋肉表面をよく観察し、白い虫体が見えれば取り除きます。自信がなければ中心温度を確認できる調理用温度計で加熱するか、冷凍処理を選んでください。

異変があった時の初動行動

魚を触ったり切ったときに見慣れない動くものを見つけたら、まずその部分を包丁で切り取り、ビニール袋などに入れて廃棄してください。手やまな板に付着した場合はすぐに洗浄・消毒を行います。

もし既に生で少量を食べてしまい、胃痛や嘔吐、激しい腹痛などの症状が出たら速やかに医療機関を受診してください。受診できるまでの間は無理に自分で薬を飲んだりせず、食べた魚の種類や調理状況(生、冷凍処理の有無、内臓処理のタイミング)をメモしておきます。

症状が軽くても続く場合は受診を検討してください。医師に魚の情報を伝えることで適切な検査や処置につながります。

アイナメの特徴と刺身に向く条件

アイナメは身がしっかりして旨味があり、刺身に向く魚ですが、鮮度や処理方法で味や安全性が左右されます。どんな環境で獲れたか、どの時期のものかを把握して選ぶことが大切です。

刺身に向く条件は、獲れてからの時間が短いことと冷却が徹底されていることです。釣りで楽しむ場合は釣った直後の処理が味と安全に直結しますし、購入品でも鮮度表示や処理方法を確認すると良いでしょう。

主な生息域と旬の時期

アイナメは沿岸の岩場や藻場、砂泥底など幅広い環境に生息しています。水深は浅めの沿岸域が多く、特に海藻が繁茂する場所を好みます。

旬は地域差がありますが、一般的には晩秋から冬にかけて脂がのりやすく、寒い時期の個体は身質がよく刺身向きになります。春先は産卵期を迎えるため、体調や味に影響が出ることがあります。

釣りや購入の際は、地元の漁期や漁獲状況をチェックするとより良い個体に出会いやすくなります。

身質や味の特徴

アイナメの身は締まりがあり、歯ごたえと程よい脂が特徴です。淡白な白身の中に旨味があり、食感はしっかりしているため刺身でも満足感があります。

加熱するとふっくらとした食感になりますが、刺身にするとその弾力と甘みがよくわかります。ただし脂乗りは季節によって差があり、寒い季節ほど良好です。

調味はシンプルにわさび醤油やポン酢でも合いますし、薄造りにして薬味と合わせると旨味が引き立ちます。

鮮度を見分けるチェックポイント

鮮度を見分ける際の基本は目、エラ、身の光沢です。目は澄んでいて張りがあり、濁っていると鮮度が落ちています。エラは鮮やかな赤色で、変色や白っぽさがあると鮮度不良のサインです。

身の表面は弾力があり、押して戻る感触があることが望ましいです。表面がベタつく、ヌメリが強い場合は鮮度が落ちている可能性があります。

購入時は氷詰めや冷蔵状態が適切かも確認してください。持ち帰りの際は速やかに冷やすことが重要です。

寄生虫が付きやすい部位

寄生虫、特にアニサキスは内臓周辺に多く見られます。胃や腸など消化器官に集中しやすく、内臓を放置すると筋肉へ移動するリスクが高まります。

筋肉表面にも付着することがあるため、刺身にする際は腹側や内臓周辺の筋肉を念入りに確認してください。見つけた場合はその部分を大きめに切り取ると安全です。

漁獲方法が鮮度に与える影響

漁獲方法によって鮮度と寄生虫リスクに差が出ます。釣り上げた魚はすぐに処理できる利点があり、内臓除去と冷却が迅速に行えると鮮度が保たれます。

一方で大量に漁獲してから時間を置く漁法や陸に上がるまで冷却が不十分な場合は、内臓から筋肉への寄生虫移動や変質が進みやすくなります。購入時は漁獲後の処理や流通状態を確認すると安心です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

アニサキスの特徴と人への影響

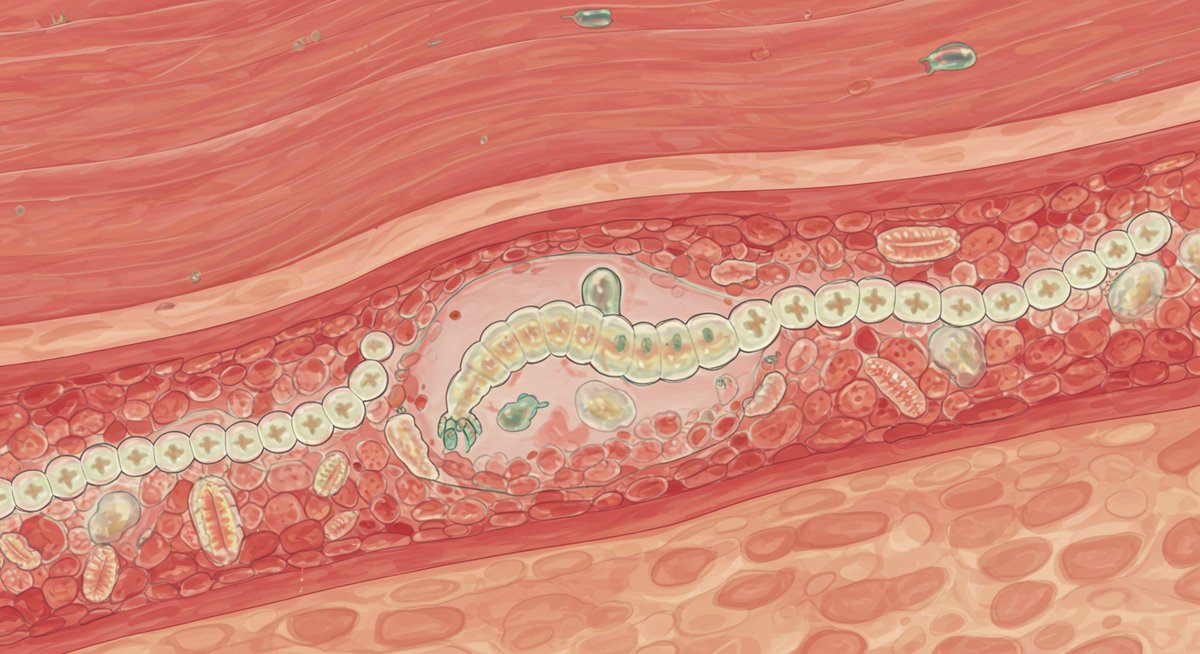

アニサキスは魚介類に寄生する線虫で、人が生食で感染すると胃腸症状を引き起こすことがあります。見た目は白い糸状で比較的大きめなので目視で見つけられることもありますが、内部に入り込んでいる場合は見えにくいこともあります。

感染すると胃痛や嘔吐、腹痛などの急性症状が現れることがあり、症状の強さや出現時間は個人差があります。重症化すると腸閉塞のような症状を伴うことがあるため、早めの医療相談が重要です。

寄生虫の基本的性質

アニサキスは主に海の魚やイカなどに寄生する線虫で、成長段階でいくつかの宿主を渡り歩きます。人は誤って生の魚介を食べることで中間宿主として感染し、体内で症状を起こしますが、人の体内で成虫になることはありません。

肉眼で確認できることが多く、白くて透明感のある糸状の形をしているのが特徴です。鮮度管理が不十分だと内臓から筋肉へ移動するため、生で食べるときは注意が必要です。

感染の経路と原因

人への感染は主に生食です。刺身や寿司、カルパッチョ、さらには加熱が不十分な料理が原因となります。冷凍処理や十分な加熱がされていない魚を食べるとリスクが高くなります。

また、内臓処理が遅れるとアニサキスが筋肉に移動するため、処理時間の長さも感染リスクに関係します。釣り場や市場での扱いにも注意が必要です。

主な症状と発症時間帯

感染後の症状は、数時間から数十時間で現れることが多いです。典型的には急な激しい胃痛や嘔吐、悪心があり、場合によっては発熱や下痢を伴います。

腸に到達すると鋭い腹痛やしつこい不快感が出ることがあり、症状の位置や程度は感染部位によって異なります。症状が軽くても長引く場合は医療機関での診察をおすすめします。

重症化しやすいケース

免疫力が低下している人や、誤って大量に寄生虫を摂取した場合は重症化しやすくなります。アレルギー反応を起こすこともあり、まれにアナフィラキシー様の症状を引き起こすケースがあります。

また、腸閉塞や穿孔などの合併症が起きると手術が必要になることがあります。異常な強い痛みや血便、発熱が続く場合は速やかに受診してください。

医療機関での診断方法

診断は問診と症状、そして必要に応じて内視鏡検査や画像検査で行われます。胃内に留まっている場合は胃カメラで直接寄生虫を確認して除去することが可能です。

血液検査や画像診断で腸の炎症や合併症の有無を確認し、必要に応じて内視鏡的または外科的処置が行われます。食べた魚の情報を伝えることが診断の助けになります。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

アイナメでの寄生状況と発生確率の実情

アイナメの寄生率は地域や季節、個体差によって変わります。全体としては内臓に寄生する傾向が強く、適切な処理を行えば生食リスクは抑えられますが、完全にゼロではないことを理解しておく必要があります。

統計的な数値は調査ごとに異なりますが、調査によっては一定割合で寄生が確認されることがあります。地域の鮮魚店や漁協が行う検査結果を参考にするのも良い方法です。

調査での寄生率の目安

調査によって差はありますが、アイナメでの寄生率は数パーセントから十数パーセントと報告されることがあります。調査対象や方法によって変動するため、一概に断定はできませんが、完全に無視できる数字ではありません。

消費者としては、寄生率だけで判断するよりも、処理と保存の方法に注意を払うことが重要です。適切な下処理と冷凍・加熱でリスクを管理できます。

内臓と筋肉への分布傾向

アニサキスは基本的に内臓に多く寄生しますが、内臓処理が遅れたり個体差があると筋肉にも移動します。腹側や内臓周辺の筋肉に寄生していることが多いため、刺身にする際は特にその部分をよく確認してください。

深く入り込んでいる場合は外から見えないこともあるため、目視だけに頼らず冷凍や加熱を組み合わせるのが安全です。

地域や季節での変化

寄生率は海域や季節で変わる傾向があります。前述の通り寒い時期は脂がのって味は良くなるものの、寄生虫の発生は必ずしも季節に一致しないため注意が必要です。

地域差が大きいため、地元の漁業関係者や販売店が示す情報や注意喚起を参考にするのが有効です。

養殖魚と天然魚の違い

一般的に養殖魚は餌や飼育環境を管理されるため、寄生虫のリスクが低いことが多いです。一方、天然魚は海中で多様な生物と接触するため寄生虫に遭遇する可能性が高くなります。

ただし養殖でも完全にゼロとは限らないため、流通段階での適切な管理が重要になります。

過去の食中毒事例の傾向

過去の事例を見ると、生食が原因となる胃腸症状が多く、早めの内視鏡的除去で回復するケースが多数です。重症例はまれですが、内臓から筋肉に移動した魚を生で食べた場合に発症しやすい傾向があります。

事例から学べるのは、早期の処置と正しい下処理・保存が症状予防に有効だという点です。

家庭と店での具体的な下処理と調理での対策

家庭や飲食店でできる対策は実践しやすいものが多く、基本を守れば生食でも安全度を高められます。下処理、目視検査、冷凍、加熱の順を理解しておくと安心です。

調理の前後で器具の消毒や手洗いを徹底し、交差汚染を防ぐことも忘れないでください。以下に具体的な手順とポイントを挙げます。

内臓を早めに取り除く理由

内臓は寄生虫やバクテリアの温床になりやすく、放置すると寄生虫が筋肉へ移動するリスクが高まります。したがって、釣った直後や購入後できるだけ早く内臓を取り除くことが重要です。

内臓処理後は速やかに冷却して寄生虫の活動を抑え、調理器具の洗浄・消毒を行って交差汚染を防いでください。これだけで安全性は大幅に向上します。

刺身用のさばき方とポイント

刺身にする際は腹側を中心に内臓を丁寧に取り除き、筋肉表面をよく観察します。切り分ける際は一度で切り離すのではなく、慎重に薄く引きながら切ると寄生虫を発見しやすくなります。

また、切った身は清潔な皿に並べ、室温に長時間置かないことが大切です。できれば一度に食べる量だけ用意し、残りは冷蔵または冷凍で保存してください。

目視検査のやり方と見つけ方

明るいライトの下で身を薄く切り、腹側や血合い近くを重点的にチェックします。白くて糸状のものや小さな斑点が見えたら、ピンセットや包丁で取り除きます。

筋肉内部に隠れている場合は見つけにくいため、表面だけで安心せず冷凍や加熱の併用を検討してください。チェックは調理のたびに行う習慣をつけると安全性が高まります。

冷凍で安全にするためのポイント

家庭用冷凍庫でも安全にするためには指示された温度と時間を守ることが大切です。一般的な目安は-20℃以下で24時間以上凍結することですが、家庭用冷凍庫は温度ムラがあるため、可能なら厚切りでなく薄切りにして凍らせると確実性が高まります。

冷凍前に内臓を取り除き、密閉容器やラップで包んで冷凍することで品質の保持と乾燥防止ができます。解凍は冷蔵庫でゆっくり行ってください。

安全に加熱する温度の目安

寄生虫を死滅させるための目安は中心温度で60℃以上を十分に保つことです。一般的には中心温度が60℃以上で一定時間保持することで安全性が得られます。

加熱調理では温度計を使って中心温度を確認するのが確実です。フライや煮物など中心まで火を通す調理法を選ぶと安心です。

湯引きや炙りの有効性と注意点

湯引きや表面を炙る方法は表面寄生虫に対して有効ですが、深部にいる寄生虫には届きません。刺身として表面だけを処理する場合は冷凍や内臓処理と組み合わせる必要があります。

湯引きは短時間の熱処理で食感を保てますが、十分に熱が入らないとリスクが残るため、使用する前に冷凍処理や目視検査を行ってください。

持ち帰りと保存時の注意点

持ち帰りはクーラーボックスや保冷バッグに氷を入れて速やかに冷やすことが大切です。店から持ち帰る際も冷凍処理の有無や処理状況を確認しましょう。

保存は冷蔵で短期間、長期保存は冷凍で行い、冷凍する際は密封して乾燥や臭い移りを防ぎます。解凍後は再冷凍を避け、できるだけ早く調理して召し上がってください。

症状が出た時の行動と医療相談のポイント

症状が出た場合は冷静に行動することが重要です。早めの受診が回復を早め、重症化を防ぐ助けになります。受診の準備として食べた魚や調理状況の情報を整理しておくと診察がスムーズになります。

医療機関に行く際のポイントや応急処置で避けるべきことを押さえておくと安心です。以下に具体的な判断基準と伝えるべき情報をまとめます。

どの症状で受診すべきか

急な激しい胃痛、激しい嘔吐、血便、高熱、持続する腹痛がある場合は速やかに医療機関を受診してください。軽い胸やけ程度でも心配な場合や症状が長引く場合は相談窓口や医療機関に連絡することをおすすめします。

特に呼吸困難や意識障害などアレルギー症状が疑われる場合は救急対応が必要です。

受診時に伝えるべき情報

受診時には以下の情報を伝えると診断がスムーズになります。

- 食べた魚の種類と量

- 生で食べたか、冷凍処理や加熱の有無

- いつ食べたか(時間)

- 見つけた寄生虫の有無や下処理の状況

これらの情報は内視鏡検査や治療方針の決定に役立ちます。

医療での主な治療法

胃内に寄生虫がいる場合は内視鏡での除去が行われます。腸管に症状がある場合は画像診断や場合により外科的処置が必要になることもあります。

症状に応じた対症療法(鎮痛、点滴、抗生物質の投与など)が行われることがあります。多くは適切な処置で回復しますが、早めの受診が重要です。

応急処置で避けるべきこと

自己判断で下剤を大量に飲む、鎮痛薬を自己投与して症状を隠す、といった行為は避けてください。症状を悪化させたり診断を難しくする可能性があります。

また、食べたものを吐かせようと無理に刺激することや、市販薬で誤魔化すことも避け、できるだけ早く専門医に相談してください。

アイナメを安心して食べるための簡単チェックリスト

- 購入・釣獲後はすぐに内臓を取り除き、冷却する

- 刺身にする場合は冷凍処理(-20℃で24時間以上)か十分な目視検査を行う

- 目が澄んでいる、エラが赤い、身に弾力があるものを選ぶ

- 調理器具はこまめに洗浄・消毒し交差汚染を防ぐ

- 食べてから激しい腹痛や嘔吐があれば早めに医療機関へ

このチェックリストを参考にすれば、アイナメの旨味を楽しみながら安全に食べる確率が高まります。日常の習慣として下処理や保存を丁寧に行うことが、最も効果的な予防策です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!