あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ロウニンアジは美味しく人気のある魚ですが、シガテラ毒を持つ個体が混ざることがあり注意が必要です。ここでは、なぜ危険なのか、どう避けるか、万一のときの対応まで、消費者向けにわかりやすくまとめます。釣りや購入の際に役立つ実践的なポイントを中心に紹介しますので、安全に魚を楽しむための参考にしてください。

ロウニンアジの毒が危険な理由と安全に食べるための指針

ロウニンアジの毒で最も問題になるのはシガテラ毒です。これは調理や加熱で分解しないため、見た目や味では判別できません。食べる前の判断や、発症後の対応を知っておくことが重要です。

大型個体や特定の海域で獲れた魚はリスクが高くなります。購入時はサイズや漁獲地域を確認し、疑わしい場合は避けるほうが安全です。家庭での下処理で毒を取り除くことはできないため、刺身や焼き物でも注意が必要です。

万一食後にしびれや吐き気、味覚異常などの症状が出たら、早めに医療機関を受診してください。自己判断で放置すると症状が長引くことがあります。地域の保健所や漁協が発信する注意情報にも目を通しましょう。

主な毒はシガテラ毒で神経症状を誘発する

シガテラ毒は神経系に作用する複雑な化合物で、摂取すると消化器症状の後に手足のしびれや感覚異常が現れやすい特徴があります。重症化すると運動機能に影響することもあり、食後の体調変化は軽視しないことが大切です。

この毒は熱に対して安定で、加熱や冷凍で無力化できません。また、味や匂いで判別できないため、見た目が健康そうでも安全とは限りません。特に地域的に発生が報告されている海域で獲れた魚はリスクが高まります。

症状が出た場合は症状の種類と経過時間を医療機関に伝えると診断がスムーズです。できれば食べた魚の種類・大きさ・購入場所や釣った場所もメモしておくと役立ちます。

大型個体ほど毒が蓄積しやすい傾向がある

シガテラ毒は食物連鎖で濃縮されるため、上位の捕食魚であるロウニンアジなどの大型個体に蓄積しやすい傾向があります。サイズが大きいほど長期間にわたって毒が体内に留まる可能性が高くなります。

特に成長した個体は多くの餌を食べているため、蓄積した毒の総量が増えることがあります。したがって市場や釣り場で大きめのロウニンアジを見かけたら、慎重に選ぶことをおすすめします。

ただし小型だから安全とも限らず、発生海域や季節によっては小型でも毒性が高い場合があります。購入や消費の際は漁獲情報や地元の注意喚起を確認する習慣をつけると安心です。

加熱や処理で毒は消えない点に注意

シガテラ毒は熱や一般的な調理処理で分解されません。揚げ物や焼き物、刺身、煮物といった調理法にかかわらず、有毒成分は残ります。そのため調理方法で安全性を高めることはできません。

内臓や皮膚に毒が多いとされる説もありますが、科学的には完全に除去できる保証はありません。家庭で内臓を取り除いても残留する可能性があるため、疑わしい魚は避けることが確実な対策です。

食品表示や漁協の指示に従い、発生報告のある地域産の大型魚は購入しないようにするのが現実的な予防策です。調理前にできることは限られている点を理解しておきましょう。

味が良くても安全とは限らない

味が良く、一般的に好まれるロウニンアジでも毒がある場合があります。味覚や外観で判断できないため、「美味しいから安全」と考えるのは危険です。食べた後に味覚異常が出ることもあるため、自己判断は避けましょう。

特に釣りたてで新鮮でも毒性には関係がありません。漁獲場所や季節情報に基づいてリスクを判断するほうが確実です。初めて食べる産地の魚や大型個体は慎重に扱ってください。

味に頼らず、信頼できる供給元や地元の情報に従うことが一番の安全策です。もし不安があれば別の魚を選ぶか、購入を控えるのが安心できます。

釣りや購入時の判断基準を覚える

釣り場や市場での判断は地元の情報が基本です。地域でシガテラ毒の発生が報告されている場合は、その海域で獲れた魚を避けるようにしてください。漁協や自治体が出す注意情報は必ず確認しましょう。

サイズも一つの目安です。大きなロウニンアジは蓄積のリスクが高まるため、サイズを見て判断します。ただし小型でも安全とは限らないので、複合的に判断してください。

販売者に漁獲場所や検査の有無を確認するのも有効です。業者側で検査済みと表示がある場合はリスクが低くなることがありますが、必ずしも完全な保証にはなりません。疑問があれば購入を見送る勇気も必要です。

症状が出たら速やかに医療機関へ

シガテラ毒の症状は消化器症状や神経症状が中心で、悪化することもあるため早めの受診が重要です。特に手足のしびれや呼吸困難などが出た場合はすぐに医療機関を受診してください。

受診時には食べた魚の情報(種類、量、時間、購入場所・釣った場所)を伝えると診断や報告がスムーズになります。地域の保健所に連絡することで、他の被害情報と照合されることもあります。

治療は主に対症療法になりますが、早期の対応で症状の軽減・回復に繋がります。自己判断で放置せず、専門家の指示に従ってください。

シガテラ毒の正体と海の中での発生メカニズム

海でシガテラ毒が発生する仕組みを知ることで、リスクの高い状況が見えてきます。元は微細藻類やプランクトンに由来し、食物連鎖で上位の魚に濃縮される流れが基本です。

発生は地域や季節で変動し、特定の海域で集中的に問題になることがあります。漁業関係者や研究機関が公開する情報をチェックすることで、リスクを下げる判断ができます。以下で化学的特徴や濃縮の流れなどを具体的に説明します。

シガテラ毒の化学的な特徴

シガテラ毒は複数の類縁化合物からなり、脂溶性で熱や酸・アルカリに対して安定な性質を持ちます。分子構造が複雑なため、一般的な加熱調理や家庭での処理で分解されにくいという特徴があります。

この毒は神経細胞のイオンチャネルに作用し、神経伝達を乱すことで症状を引き起こします。化学的には検出方法が確立されていますが、現場で簡単に判別できる手段は限られています。

検査には専用の分析機器が必要となるため、漁業者や市場では行政などの検査体制に依存していることが多い点を理解しておくとよいでしょう。

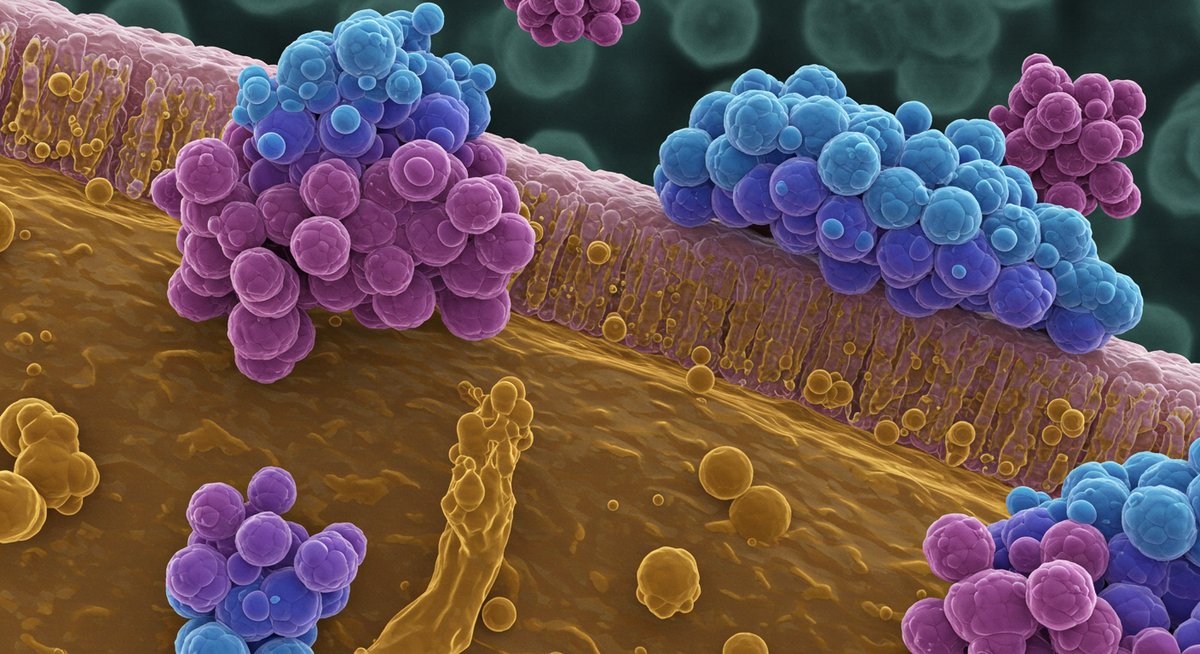

プランクトンから魚への濃縮の流れ

シガテラ毒の元は有毒な微細藻類やプランクトンで、これを小型の魚や甲殻類が摂取します。さらにそれらを捕食する中型・大型魚へと順に濃縮され、最終的にロウニンアジのような捕食魚に高濃度で蓄積されることがあります。

この濃縮は食物連鎖上の上位に行くほど起きやすく、長寿で捕食範囲の広い魚ほどリスクが高まります。したがって、食材としての魚の選択は生態や餌の情報も考慮することが望ましいです。

環境変化や赤潮などが起きるとプランクトンの種類や量が増え、発生リスクが高まるため、漁獲時期や海域情報を確認することが重要です。

なぜロウニンアジに蓄積するか

ロウニンアジは好んで小魚や甲殻類を捕食するため、シガテラ毒を持つ餌を繰り返し摂取することで体内に蓄積しやすい傾向があります。また成長が早く捕食する範囲が広いため、食物連鎖での濃縮の影響を受けやすくなります。

さらに脂肪組織に溶け込みやすい性質の毒成分があるため、脂の多い部位に蓄積しやすいことも理由の一つです。これらの要素が組み合わさって、ロウニンアジのような魚で問題が起きやすくなります。

したがって、特に大型や脂の多い個体は慎重に扱う必要があります。漁場や季節の情報も合わせて判断してください。

地域ごとの発生頻度と季節性

シガテラ毒の発生は地域差と季節性があり、特定の熱帯・亜熱帯域で報告が多くなっています。季節によってはプランクトンの繁殖が活発になり、発生頻度が上がることがあります。

国内でも一部の海域では発生報告が定期的に出るため、地元の漁業情報や自治体の注意喚起を確認することが重要です。観光シーズンや特定の季節に注意が必要な場合もあるため、外出前や購入前にチェックしておくと安心です。

漁協や保健所が発信するデータは消費者にも有益なので、購買判断の際に活用してください。

魚の大きさと毒性の関係

一般に魚の大きさが増すほどシガテラ毒の蓄積リスクは高くなる傾向があります。これは食べる量と餌の種類が増えることで、毒成分の累積量が大きくなるためです。

ただし例外もあり、小型でも短期間で高濃度の毒を持つ場合があります。したがって大きさだけで安全を判断するのは不十分で、地域情報や流通の検査結果と合わせて判断することが大切です。

購入時にはサイズと産地の両方を確認し、疑わしい場合は避ける判断をしましょう。

検査で何を調べるか

シガテラ毒の検査は専門的な分析機器を使って行われ、毒の種類や濃度を測定します。簡便な現場検査法も研究されていますが、確実性は分析室での化学分析が高いです。

市場や流通段階で表示される「検査済み」の情報は重要です。検査内容や基準値を確認できる場合は信頼度が上がります。消費者としては、販売者に検査の有無や結果を問い合わせることが有効です。

行政や漁協が公表する検査結果や注意情報も参考にしてください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

症状の出方と医療現場での対応

シガテラ中毒の症状は消化器系と神経系が中心で、発症の仕方や回復までの時間に個人差があります。早期に適切な医療を受けることが回復を早めるポイントです。

ここでは主な初期症状、神経症状の具体例、医療機関での診断や治療方針、家庭でできる応急処置などをわかりやすく説明します。症状があれば自己判断せず受診してください。

初期に現れる消化器症状の特徴

食後数時間以内に現れることが多い消化器症状として、腹痛、吐き気、嘔吐、下痢などがあります。症状の程度は個人差があり、軽度で済む場合もあれば強い症状で脱水を招くこともあります。

これらはシガテラ毒以外の食中毒でも見られるため、原因を特定するには詳細な食歴や地域情報が必要になります。特に複数人で同じ魚を食べて同様の症状が出た場合は、シガテラの可能性を考慮してください。

脱水症状が現れた場合は水分・電解質の補給が重要です。飲めないほどの嘔吐が続く場合は速やかに医療機関を受診してください。

神経症状の具体例と持続性

消化器症状の後に現れることがある神経症状としては、手足のしびれ、唇や舌のしびれ、頭痛、めまい、温痛覚の逆転(熱いものが冷たく感じるなど)などがあります。重症では運動障害や呼吸障害に進行することもあります。

症状の持続期間は数日から数週間、稀に数か月続く場合もあります。回復速度は個人差が大きく、早期に医療のサポートを受けることで症状の管理がしやすくなります。

特に呼吸困難や意識障害が現れた場合は救急対応が必要ですので、躊躇せず救急車を呼んでください。

発症までの時間目安

シガテラ毒による症状は、通常は食後数時間から24時間以内に現れることが多いですが、個人差や毒の量によってはそれより遅れて出ることもあります。消化器症状が先に出る場合が一般的です。

発症時間の目安を頭に入れておくと、食後の体調変化に迅速に気づきやすくなります。数時間たって異常を感じたら、症状の種類と発症時間を記録して医療機関に伝えられるようにしておくと診断がスムーズです。

自宅でできる応急処置の基礎

まずは落ち着いて水分補給を行い、脱水を予防します。嘔吐や下痢が続く場合は少量ずつ経口補水液やスポーツドリンクで電解質を補給するとよいです。

神経症状が軽度であっても安静を保ち、症状の悪化に注意してください。呼吸困難や強いめまい、意識消失が出た場合はすぐに救急車を呼んでください。

自己判断で薬を多用せず、必要なら医療機関からの指示に従って投薬を受けてください。

病院での診断と検査方法

医療機関では問診で食歴や発症時刻、同伴者の有無などを確認し、必要に応じて血液検査や神経学的な診察を行います。シガテラ毒そのものの迅速検査は一般の病院では限られますが、臨床所見と疫学情報で診断されることが多いです。

重症例では入院して経過観察や支持療法を行います。地域の保健所と連携して原因追及や集団発生の有無を調べる場合もあります。

治療の方針と回復の目安

治療は主に対症療法で、吐き気や下痢にはそれぞれ対処し、脱水があれば点滴で補液します。神経症状に対する特異的な解毒剤は確立していないため、症状の緩和と経過観察が中心です。

多くの場合、数日から数週間で徐々に回復しますが、症状の強さや持続には個人差があります。完全回復までに時間がかかるケースもあるため、医師の指示に従って安静と適切なケアを続けることが大切です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

釣り場や市場でのリスク回避と調理時の注意

釣りや購入の場面で取れる予防策を知っておくとリスクを大きく減らせます。現場での観察ポイントや扱い方、流通段階で確認すべき表示など、消費者が実践できる具体的な行動を紹介します。

また家庭での下処理や調理に関する誤解も多いため、避けるべき行為と安全な代替案を提示します。地域情報の確認方法も忘れずにチェックしてください。

釣り人が覚えるべき危険サイン

釣り場での注意点として、特定の海域での発生情報が出ている場合はその海域での釣りを避けることが第一です。漁協や自治体が出す注意報には目を通してください。

魚体に異常な斑点や変色がある場合は念のため慎重に扱ってください。ただし外観だけで確実に判断することはできないため、漁獲場所とサイズで判断する習慣をつけることが重要です。

釣り仲間に症状が出た例があるかどうかの情報共有も有益です。地域での被害報告がある場合は釣行自体を見合わせる選択肢も考えてください。

漁獲後に行うべき観察ポイント

釣った後は魚の状態を観察し、腹部の膨張や変色、異臭などがないか確認します。見た目が普通でも毒がある可能性はあるため、漁獲場所とサイズ情報は必ず控えておきましょう。

可能ならば漁協が行う検査結果や周辺での注意喚起を確認してから調理してください。魚を複数人で分ける場合は、誰がどの部位を食べたかを把握しておくと、万一のときに対応が容易になります。

触れてはいけない部位と扱い方

内臓や肝臓など一部部位に毒が集中することがあるという報告がありますが、完全に安全に取り除ける方法はありません。そのため内臓処理は慎重に行い、手袋を使って直接触れないようにすると安心です。

処理後はまな板や包丁、手の洗浄を徹底し、器具の交差汚染を避けてください。廃棄物の処理も適切に行い、家庭内で他の食品と混ざらないようにしましょう。

家庭での下処理で避けるべき誤解

「内臓を取り除けば安全になる」「加熱すれば大丈夫」といった誤解は避けてください。シガテラ毒は加熱では分解されず、内臓を除去しても残留する可能性があります。

家庭でできる最も確実な対策は、疑わしい魚を食べないことです。信頼できる供給元や検査済みと明記された製品を選ぶことが安全性の確保につながります。

流通段階での表示と検査の確認方法

購入時は表示ラベルで漁獲場所や検査の有無を確認してください。検査済みと書かれている場合は詳細(実施者や検査日)を問い合わせると安心です。

市場や小売店では店員に漁獲情報や過去の注意情報を聞くことも有効です。疑問があれば購入を見送るか、代替の魚を選ぶ選択をしてください。

安全な代替食材の提案

安全を優先するなら、シガテラ毒の発生が少ない地域で漁獲された魚や、養殖魚を選ぶとリスクを下げられます。白身魚や一般的な食用魚でも、安全性が確認されているものを選ぶことが重要です。

スーパーなどで産地や検査情報が明示されている商品を選ぶと安心です。また地元の漁協が推奨する代替魚の情報も参考にしてください。

自治体や行政情報のチェック方法

自治体や漁協、保健所のウェブサイトや掲示板で注意喚起や検査情報が出ることがあります。釣行前や購入前に公式情報を確認する習慣をつけるとリスクを減らせます。

また地域の漁業関係者や販売店と連絡を取り、最新の状況を把握することも有効です。情報は定期的に更新されるため、こまめにチェックしてください。

ロウニンアジの毒を踏まえた日常の注意点

日常的には漁獲地とサイズの確認、流通表示のチェック、地域情報の確認が基本の予防策です。疑わしい場合は無理をせず購入や消費を控える判断が大切です。

万一症状が出たときは早めに医療機関へ受診し、食べた魚の情報を伝えることが回復と二次被害防止に役立ちます。安全に魚を楽しむために、普段から情報収集の習慣をつけておきましょう。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!