あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

メジナ(グレ)は磯釣りで人気の魚ですが、刺身にするには寄生虫や下処理が気になります。ここでは、家庭で安全に刺身を楽しむためのポイントをわかりやすくまとめます。見た目のチェック方法や冷凍処理、万が一食べてしまったときの対応まで、実践的な手順を順に解説しますので、初心者でも安心して取り組めます。

メジナの刺身に寄生虫はいるのか 安全に食べるためのポイント

メジナには寄生虫がいる可能性がありますが、適切な下処理と冷凍処理を行えばリスクを大きく下げられます。刺身にする際はまず鮮度と外観を確認し、内臓の処理と血抜きをしっかり行うことが重要です。

調理前の冷却が遅れると寄生虫の活動が活発になりやすいので、釣ったらすぐに氷で冷やすことを習慣にしましょう。家庭での冷凍は指定温度と時間を守ることでアニサキスなどの寄生虫を不活化できます。

また、目視で見つけられる寄生虫は除去し、見つかった場合は当該部位だけでなく周囲も念入りにチェックしてください。心配な場合は加熱して食べるか、信頼できる専門店で処理を依頼するのが安全です。

刺身で起きる代表的な症状と発症までの時間

刺身由来の寄生虫被害で代表的なのはアニサキスによる急性の腹痛やアレルギー反応です。虫が胃や腸壁に刺入すると激しい腹痛、嘔吐、発熱やじんましんなどが短時間で起こることがあります。

症状の発症時間は数時間以内から24時間程度が多く、激しい痛みで救急搬送されるケースも報告されています。症状が出たら早めに医療機関を受診し、場合によっては内視鏡での摘出が必要になります。

アレルギー反応は咳や呼吸困難、全身のじんましんなど重篤化することがあるため、呼吸症状がある場合はすぐに救急を呼んでください。軽い腹痛でも食後の激痛や持続する症状がある場合は受診を検討してください。

刺身で特に注意したい寄生虫の種類

刺身で特に注意したいのはアニサキスとウオノエです。アニサキスは細長い白い幼虫で、胃や腸に侵入して強い痛みを引き起こします。ウオノエは甲殻類に近い大型の寄生体で、見つかると食味や見た目に影響します。

アニサキスは肉眼で見つかることもありますが、透明に近い個体や筋肉深く潜る場合もあります。ウオノエは魚体表面や鰓、体腔内に付着していることが多く、発見したら周辺部位を丁寧に取り除いてください。

これら以外にも小さな寄生虫がいることがありますが、基本は鮮度管理、内臓除去、冷凍処理でリスクを下げられます。不安がある場合は加熱調理を選ぶのが確実です。

家庭でできる簡単な対処と確認方法

家庭でできる対処は、まず釣った直後や購入直後に内臓を取り出し、腹腔内を流水でよく洗うことです。魚体は氷水で冷やして温度上昇を防ぎ、血合いやぬめりを丁寧に取り除きます。

目視確認は腹側や皮下、腹腔内部を中心に行ってください。白い幼虫や異物が見つかったらピンセットで取り除き、発見部位は広めに切り取って処分します。調理前には表面の状態や匂いにも注意し、フレッシュな海の香りがない場合は加熱を検討してください。

冷凍処理を行う場合は家庭用冷凍庫の性能を考え、指定温度と時間を守ることが重要です。信頼できない場合は加熱して食べる、または専門の処理業者に依頼する選択肢もあります。

食べてしまったときの受診目安と応急対応

刺身を食べたあとに激しい腹痛、嘔吐、発熱、じんましん、呼吸困難などが現れた場合は速やかに受診または救急車を呼んでください。特に呼吸症状や意識障害があれば迷わず救急対応が必要です。

軽い腹痛や不快感がある程度なら様子を見てもよい場合がありますが、痛みが増す、持続する、発熱が続く場合は医療機関での診察を受けてください。医師は症状や食歴を聞いたうえで血液検査や内視鏡検査を検討します。

応急対応としては水分補給を心がけ、嘔吐がある場合は無理に食べ物を取らないことが大切です。症状を軽く見ず、早めに専門家の判断を仰ぐことが安全につながります。

刺身にする前に見るべき外観チェック

刺身にする前には、目、鰓、表皮、腹腔内の状態を確認してください。目は澄んで張りがあり、鰓は鮮やかな赤色で粘液が少ないことが新鮮さの目安です。

表皮にぬめりや異臭がある場合は鮮度低下のサインです。腹を切って内臓を見たときに異物や白い幼虫がいないか、血合いの色が黒ずんでいないかをチェックします。寄生虫を見つけたら周辺を広めに取り除くか、加熱調理に切り替えてください。

なお、外観だけで完全に安全を判断することはできません。特に小さな寄生虫や筋肉内に潜る個体は見逃しやすいため、冷凍処理などの追加対策を行うことをおすすめします。

メジナの特徴と刺身に向く理由

メジナは磯魚らしい風味としっかりした身質があり、刺身にすると旨味が出やすい魚です。適切な下処理でクセが抑えられ、さっぱりとした旨味を楽しめます。

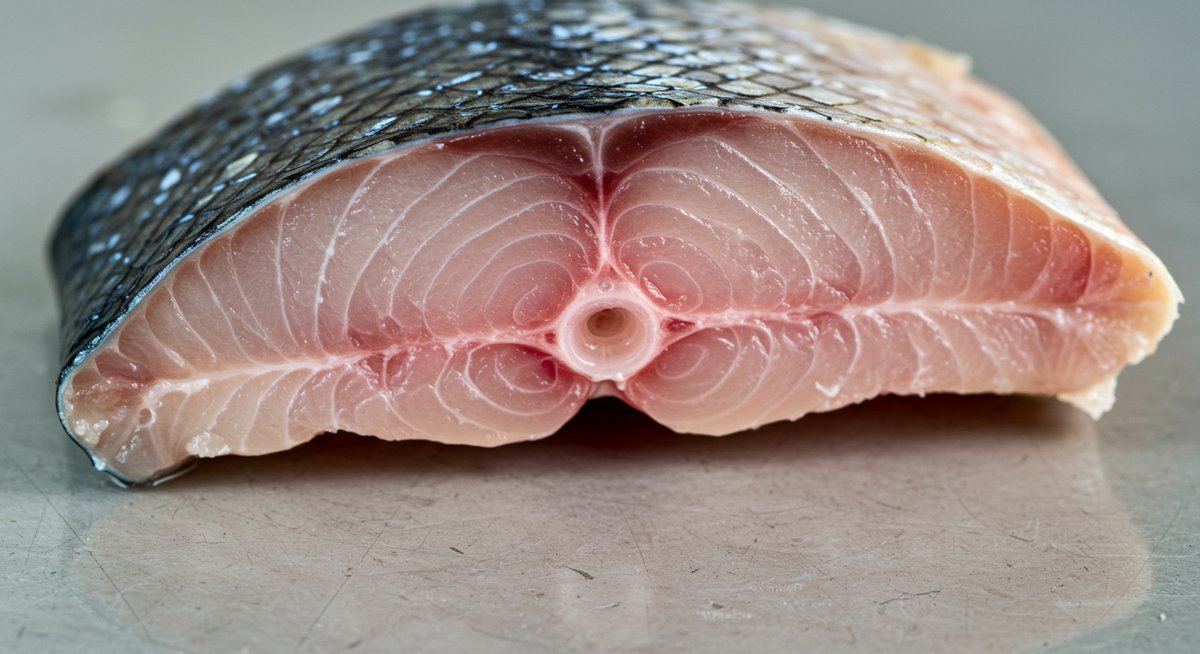

身は比較的締まっており、適度な脂と筋肉質な食感が刺身向きです。刺身だけでなく薄造りや昆布締めなどの調理法とも相性が良く、料理の幅が広がります。以下では見た目や生息域、肉質の特徴などを詳しく紹介します。

メジナの見た目と生息域からわかる特徴

メジナは背中が暗緑色で側面に淡い斑点があり、全体に丸みのある体形をしています。成魚は30cm前後からそれ以上に成長し、磯や岩礁帯の藻場付近に群れていることが多い魚です。

海藻を食べる習性があり、磯場の近くで釣れるため海水の変化に強い個体が多いです。外洋よりも沿岸域に多いことから、釣り人にとっては身近で入手しやすい食材です。

見た目からは健康な個体かどうか判断しやすく、目や鰓の状態、体表の傷やぬめり具合で鮮度が推測できます。釣った場所や季節によって味の傾向が変わるのも特徴です。

肉質の特徴と刺身での味わいポイント

メジナの身は程よく締まっており、噛むほどに旨味が出るタイプです。脂は多すぎずさっぱりとした後味が特徴で、刺身にすると素材の海の香りが楽しめます。

噛み応えがあるので薄造りよりはやや厚めの刺身にも向いています。適度な脂がある部位は淡白な白身の中にコクを与え、薬味やポン酢、醤油との相性も良好です。

クセが気になる場合は昆布締めや軽い酢締め、柑橘類を使った和え物にすることで風味が引き立ちます。鮮度が良ければシンプルに刺身で味わうのがおすすめです。

刺身に向く部位とおすすめの食べ方

刺身に向くのは腹側の身と背側の刺し身向きの部位です。腹側はやや脂が乗りやすく、刺身にするとコクを感じやすい部分です。背側は締まった食感が楽しめます。

おすすめの食べ方は、厚めに切ってわさび醤油で食べるシンプルな刺身、または昆布締めで旨味を深める方法です。薄造りにして薬味と一緒に食べると、食感と味のバランスが良くなります。

握り寿司やカルパッチョ風にしてオリーブオイルやレモンでさっぱり仕上げるのも合います。調理法で変化をつけやすい魚なので好みに合わせて工夫してください。

旬の時期が味に与える影響

メジナの旬は地域差がありますが、一般に秋から冬にかけてが脂ののる時期とされています。この時期は身に旨味が増し、刺身にしたときの味わいが豊かになります。

春や夏は産卵や成長期で脂が落ちることがあり、味わいがさっぱりする傾向があります。料理によってはさっぱりした時期の方が合う場合もあるので、用途によって旬を意識すると良いでしょう。

購入や釣行の際には季節を考慮して選ぶと、より美味しい刺身を楽しめます。地元の漁師や販売店に旬の情報を聞くのも参考になります。

購入時に確認する鮮度チェック方法

購入時は目の澄み具合、鰓の色、身のハリと匂いをチェックしてください。目が濁っている、鰓が褐色化している、強い生臭さがある場合は鮮度が落ちている可能性があります。

身を軽く押して弾力が残っているか、表面にぬめりが過度にないかも確認します。内臓処理が済んでいる場合は包装の状態や保冷状況をチェックし、可能なら購入前に産地や処理方法を確認してください。

鮮度が良ければ刺身としての味わいも向上しますので、購入時の確認は手間をかける価値があります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

メジナに寄生する虫の種類と見分け方

メジナに寄生する虫はいくつか種類があります。代表的なのはアニサキスやウオノエですが、小型の線虫や吸虫類が見つかることもあります。見分け方や発生しやすい部位を知ることで処理がしやすくなります。

寄生虫の多くは内臓周辺や筋肉内、体表に見られるため、丁寧な観察と処理が必要です。以下に主要な種類ごとの見た目と発見時の扱いを詳しく説明します。

アニサキスの見た目と見つけ方

アニサキスは白く細長い糸状の幼虫で、長さは数ミリから数センチ程度です。筋肉内に潜り込む場合と腹腔内に見える場合があり、腹を開けたときに白い糸のようなものが見えたら疑ってください。

見つけたらピンセットでゆっくり取り除き、周囲の身も広めに切り取って処分します。筋肉内に深く入り込んでいる場合は目視で取り除けないことがあるため、冷凍処理や加熱を選ぶ方が安全です。

注意点としては、小さい個体は透明に近く見落としやすいことです。念入りにチェックするか、冷凍による不活化を行ってから刺身にしてください。

ウオノエの特徴と見つけたときの扱い

ウオノエは節足類に近い形状をしており、大きめで目視しやすい寄生体です。鰓や体表、口周りに付着することが多く、見つけたら取り除いてその周辺をよく洗浄します。

ウオノエは見た目が明瞭なので、発見した場合は付着部位を切り取ることで感染リスクを下げられます。ただし、食味や見た目に影響するため、気になる部分は避けて提供するか加熱処理を検討してください。

取り除いたウオノエはしっかり廃棄し、調理器具やまな板はすぐに洗浄・消毒してください。

他に報告される寄生虫の例と注意点

その他には吸虫や小型線虫、原虫類が報告されることがありますが、肉眼で見えにくい場合が多いです。こうした寄生体は主に内臓に存在することが多いため、内臓処理がポイントになります。

目視で見つからない寄生虫を完全に排除することは難しいので、冷凍処理や加熱による予防が有効です。特に免疫力が低い方や高齢者、妊婦は生食を避ける選択肢を考えてください。

漁獲地や季節によって寄生率が変わることがあるため、地元の情報を参考にすると良いでしょう。

寄生しやすい部位と発生の傾向

寄生虫は主に内臓、鰓、腹腔内、筋肉の近くに発生しやすい傾向があります。特にアニサキスは内臓から筋肉へ移動することがあるため、内臓を早めに除去することが重要です。

ウオノエは体表や鰓に付着するため、外観チェックで発見しやすいのが特徴です。発生は生息環境や餌に依存することがあり、藻場や沿岸域で捕れる魚に見られやすい傾向があります。

日数が経過すると寄生虫が筋肉内に移動することがあるため、時間経過にも注意してください。

目視で発見できる範囲と限界

目視で発見できるのは主に大きめの寄生虫や表層にいる幼虫です。筋肉深部やごく小さな個体、透明に近いものは見逃しやすいという限界があります。

そのため、目視チェックだけに頼らず、内臓処理、冷却、冷凍処理など複数の対策を組み合わせることが安全につながります。家庭用のライトを使って照らしながら観察すると発見率が上がります。

見つけた場合は広めに切り取るか加熱して食べる判断をしてください。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

刺身にする前の下処理と具体的な調理手順

刺身にする前の下処理は味と安全性を決める重要な工程です。ここでは釣った直後から刺身にするまでの具体的な手順を順を追って解説します。初心者でもできる簡単なコツを紹介します。

段階ごとに分けて説明しますので、釣行時や購入後すぐに実践できる内容が中心です。作業は清潔な場所で行い、器具の管理も忘れずにしてください。

釣った直後の正しい締め方で味と安全を守る

釣った直後はすぐに締めることが味と安全の基本です。目や脳天を素早く処理して苦痛を減らし、アドレナリンの分泌や筋肉の硬直を抑えると身質が良くなります。

締めたあとはすぐに血抜きを行い、腹腔内からの出血を抑えることで臭みや劣化を防げます。可能であれば氷水に入れて急冷し、体温を下げることで寄生虫の活動も抑えられます。

素早い処理が難しい場合は、少なくともクーラーボックスや氷で徹底的に冷やして持ち帰ることが大切です。

内臓の取り出し方と廃棄の注意点

内臓を取り出す際は清潔なナイフで腹を切り、内臓を丁寧に引き出してください。内臓は寄生虫や雑菌が多く含まれる可能性があるため、触った手や器具はすぐに洗浄・消毒します。

取り出した内臓はしっかり袋に入れて密封し、家庭ごみとして廃棄する場合はにおい漏れやペットのアクセスを防ぐようにしてください。地域の廃棄ルールに従うことも重要です。

作業台やまな板は熱湯や漂白剤で消毒し、次の工程での交差汚染を防ぎます。

血抜きと急速冷却の実践方法

血抜きは腹側から管を差し込んで心臓近くの血を抜く方法や、尾側から切って流水で洗う方法があります。十分に血が抜けると身の色がよくなり、臭みが抑えられます。

急速冷却は氷水での冷却が有効です。氷と水を混ぜた氷水に魚を入れ、体温を速やかに下げます。内臓処理までの時間を短くすることで寄生虫の筋肉内移動も抑えられます。

持ち帰る際は保冷材だけでなく氷を使い、冷却状態を保ってください。

家庭での冷凍処理の温度と時間の目安

アニサキスを不活化するには-20℃以下で24時間以上の冷凍が目安とされています。家庭用冷凍庫は温度が安定しない場合があるため、冷凍庫の温度表示や小型温度計で確認すると安心です。

冷凍前には内臓を除去し、身をラップや密封袋で包んで空気を抜くと乾燥や冷凍焼けを防げます。冷凍処理後は解凍をゆっくり行い、解凍後の再冷凍は避けてください。

家庭用機器の性能に不安がある場合は、専門業者に冷凍処理を依頼する方法もあります。

刺身用の切り方と皮処理のコツ

刺身の切り方は部位や好みによりますが、食感を楽しむにはやや厚めの切りつけが合います。包丁は鋭く研いでおき、引き切りを意識して切ると断面がきれいになります。

皮付きで提供する場合は皮を湯引きして冷水で引き締めると食感が良くなります。皮を除く場合は腹側から皮包丁でゆっくり剥ぐと身を無駄にしません。

切り終えたらすぐに冷やして保存し、長時間室温に置かないようにしてください。

保存方法と提供までの時間管理のポイント

刺身は切ってからの時間管理が重要です。切ったらすぐに冷蔵で保存し、可能であれば切ってから数時間以内に提供するのが望ましいです。長時間保存する場合は冷凍を検討します。

保存時はラップや密封容器で乾燥を防ぎ、低温で安定させてください。また、提供前には再度目視で異物がないか確認すると安心です。

提供のタイミングを意識し、食べきれる分を目安に調理することで鮮度と安全性を保てます。

安全にメジナの刺身を楽しむために押さえておくこと

安全に刺身を楽しむには、鮮度管理、適切な下処理、冷凍または加熱の選択、そして体調に合わせた食べ方の判断が重要です。万が一の症状には早めの受診を心がけてください。

普段から道具や作業スペースの清潔を保ち、発見した寄生虫は速やかに除去して周辺を広めに処理してください。初めて自分で刺身にする場合は、信頼できる販売店や経験者に処理を見てもらうのも安心です。

最後に、心配な場合は加熱調理を選ぶことで確実に安全性を高められます。美味しく安全にメジナの味を楽しんでください。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!