あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

はじめに軽く触れておきます。フエダイとフエフキダイは見た目が似ていることが多く、初めて見るとどちらか迷うことがあります。ここでは、釣りや市場、料理で役立つ実用的な見分け方を写真や観察で使えるポイントに絞ってやさしく解説します。外見、行動、味の違いまでカバーしているので、状況に応じて確認してみてください。

フエダイとフエフキダイの違いを簡単に見分けるポイント

フエダイとフエフキダイをぱっと見で判断するには、頭部の鱗の有無、体色や斑紋、鰭の形、そして生息場所が手がかりになります。これらは近距離でじっくり観察できるとより確実です。

まずは頭部の鱗をチェックしましょう。フエフキダイは頭部や吻(口先)近くに明瞭な鱗が出ることが多く、フエダイは頭部が比較的つるっとして見える個体が多い傾向にあります。

次に体色と斑紋を見ます。季節や個体差で変わりますが、斑点の入り方や色味の違いは見分けの有力な手がかりになります。鰭の形状や配置は測りやすく、特に背鰭や尾鰭の形で差が出ることが多いです。

最後に生息場所の傾向もヒントになります。岩礁やサンゴ礁、浅場・深場の好みが種ごとに異なるため、採取した場所の環境を合わせて考えると判別精度が上がります。

頭部の鱗の有無でフエダイとフエフキダイを区別

頭部の鱗の有無は見分ける上で最も確かな手がかりの一つです。顔周り、特に吻の付け根あたりをよく観察してください。フエフキダイは頭部全体に比較的鱗が付いていることが多く、光の当たり方でザラつきが見えます。これに対してフエダイは頭部が滑らかに見えやすく、鱗が薄いか目立たない場合が多いです。

ただし、これは完全なルールではなく個体差や年齢差もあります。若魚では鱗が発達していない場合もあるため、複数のポイントを合わせて判断することをおすすめします。

湿った状態や光の反射で違いが分かりにくい場合は、写真に撮って拡大表示すると細かい鱗の有無が確認しやすくなります。触れる機会があるなら、指先で軽くなでてみると鱗の感触がつかめますが、扱いは丁寧にしてください。

体色や斑紋の出方で見分ける

体色や斑紋は季節や個体の環境で変化しますが、全体の傾向をつかむと見分けが容易になります。フエダイは比較的鮮やかな赤みや橙色になる場合があり、斑紋は細かく散ることが多いです。フエフキダイはやや落ち着いた色味で、体側に帯状や大きめの斑が出ることがあります。

成魚ほど色がはっきりする傾向がありますが、産卵期やストレスで色合いが変わることもあります。複数の個体を比較できる環境なら、相対的な違いを確認してください。

写真で比較するときは、自然光下で撮影すると本来の色に近くなります。水中撮影ではホワイトバランスの違いに注意し、必要なら撮影後に色を補正して比較すると判断しやすくなります。

鰭の形状と配置の違いに注目

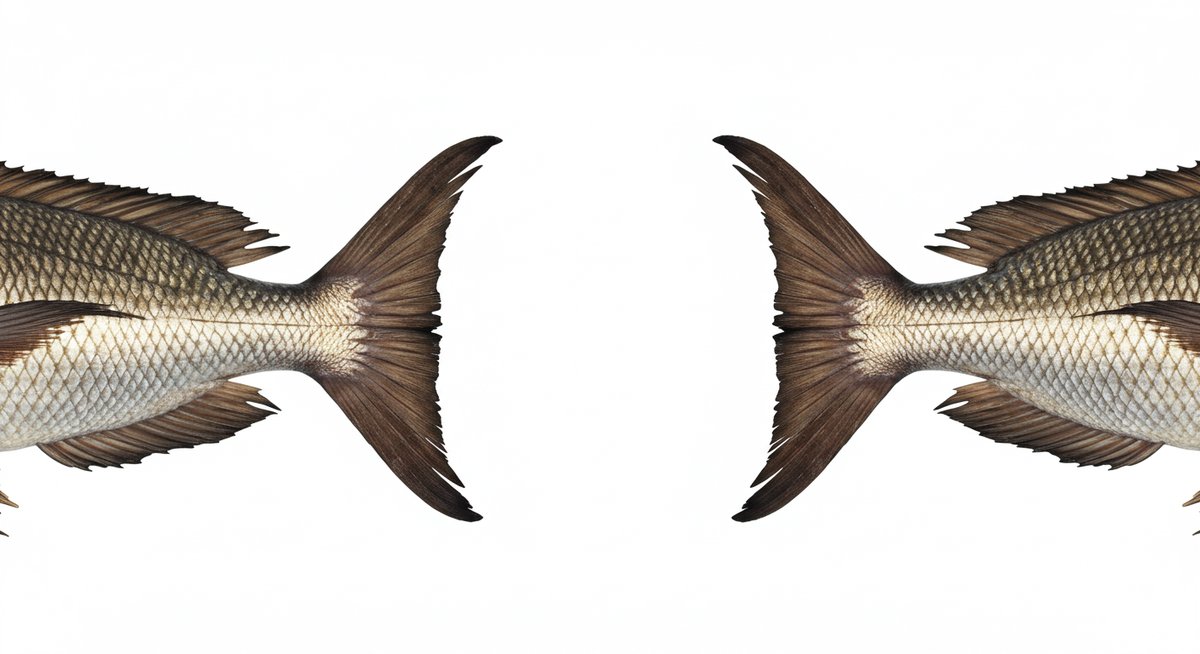

鰭の形や枚数、配置は分類で重要なポイントになります。背鰭や臀鰭の形、尾鰭の切れ込み具合などを見てください。フエダイ類は総じて背鰭の棘と軟条のバランスや、尾鰭の湾曲具合に差が出ることがあります。

具体的には、尾鰭がより丸みを帯びているか、切れ込みが深いかといった違いを観察します。鰭の付け根付近に模様や色の切れ目があるかどうかも手がかりになります。

鰭は傷や欠損があると判別が難しくなるので、可能なら健全な個体を見比べて確認するのがよいでしょう。数を数える際は、棘数と軟条数の違いをメモしておくと後で対照できます。

生息場所の傾向で見分けるコツ

生息場所の違いは種を推定する大きなヒントになります。フエダイは比較的浅い岩礁や砂底近くを好む傾向があり、餌を求めて岩の隙間を探る行動を見せます。一方でフエフキダイはサンゴ礁周りややや複雑な地形を好むことが多く、群れで見られることもあります。

潮通しや水深、底質(砂・岩・サンゴ)を観察して、どちらの環境に近いかで判断してください。採集や釣り場が分かっている場合は、過去の記録や周囲の釣り人の話も参考になります。

ただし例外もあるため、環境情報は単独の判断材料とせず、見た目の特徴と合わせて総合的に判断するのが確実です。

味や流通名の違いを把握しておく

味や流通名にも違いが出ることがあります。一般にフエダイは脂ののりが良く、白身で癖が少ないため刺身や焼き物に向くとされています。フエフキダイも白身ですが、個体差でややしっかりした歯ごたえや甘みが感じられることがあります。

市場では地域ごとに呼び名が異なり、同じ種が別の名前で流通することもあるため注意が必要です。購入時は産地や学名、漁業者の情報を確認すると誤認を防げます。

流通や加工の段階で見た目が変わることもありますから、味を確かめる際は新鮮さや下処理の方法にも気をつけてください。

外見から確実に見分ける具体手順

確実に見分けたいときは、写真撮影、鱗や口周りの詳細観察、鰭の数え取りといった手順を踏むと効果的です。順に観察ポイントを押さえていきましょう。

まずは全身の写真を数方向から撮ります。次に頭部の拡大写真を撮り、鱗や吻の形を確認します。最後に鰭の枚数や形を記録して、既知の図鑑データと照合します。

この流れで観察すると、目視だけではわかりにくい細部も判別でき、フエダイとフエフキダイの違いをより確実に判断できます。

写真を撮るときの角度と拡大のコツ

写真を撮るときは全体像と細部を両方押さえることが重要です。横向き(体側)を1枚、斜めや前方からの角度を1〜2枚撮影してください。体色や斑紋、鰭の形が分かりやすくなります。

頭部や吻、鰓蓋(えらぶた)は拡大して撮ると鱗や細かな形状が確認しやすくなります。スマホならズームよりも近づいて撮る方が画質が良く、鱗のディテールも分かりやすくなります。

水中撮影の場合は光量不足で色が変わるため、白い板を一緒に写すか、後でホワイトバランスを調整することをおすすめします。ブレを防ぐために手ぶれ補正や連写も活用してください。

頭部の鱗を見つける具体的観察法

鱗を確実に確認するため、まずは乾いた状態か湿った状態かで見え方が変わる点に注意します。水気があると光が反射して見えにくくなるため、可能なら布で軽く拭いてから観察するとよいでしょう。

拡大写真を撮るときは、斜めから光を当てると鱗の凹凸が出やすくなります。指先で触れる場合は優しくなでて、ざらつきがあるかどうかを確かめます。

また、鱗の有無だけで判断せず、頭部の形状や吻の長さ、口の位置など他の特徴と合わせて確認すると誤認が減ります。

口や吻の形の違いをチェックする方法

口や吻(口先)の形は餌の取り方や生態に結びついており、種の違いを示す手がかりになります。フエダイは吻がやや尖る傾向があり、口が前方に出る形が観察されることがあります。一方、フエフキダイは吻が短めで口がやや下向きに見える個体が多いです。

口の位置や形状は斜め前方から撮影するとわかりやすく、開閉時の形も比較に役立ちます。顎の厚みや歯の有無(歯が見える場合)も短時間でチェックできるポイントです。

体色の比較と季節による変化の見方

体色は季節、繁殖期、ストレスなどで変化するため、撮影時期や環境条件を記録しておくと比較に役立ちます。例えば産卵期には色が濃くなることがあるため、色だけで判断すると誤りやすくなります。

複数個体を同時に観察できる場合は、同じ場所での色の違いを比較して傾向をつかんでください。写真はRAWや高画質で保存すると後で色調整しやすく、違いを詳細に分析できます。

鰭の枚数や形を数えて確認する

鰭の棘(きょく)と軟条(なんじょう)の数は図鑑や専門資料と照合する際に重要です。背鰭の棘数や軟条数、臀鰭や胸鰭の形状を数えて記録しましょう。尾鰭の切れ込み具合や先端の形もポイントになります。

数を数える際は、棘と軟条の境界を見落とさないように注意してください。撮影した写真に直接マークを付けておくと後で見直しやすくなります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

生息域や行動の違いから読み取る特徴

生息域や行動パターンは種の特徴を知る上でとても参考になります。どのような底質や深さを好むか、群れ方、餌の探し方などを観察すると種を推定しやすくなります。

海域や季節による分布の差も考慮しながら、現場での情報と照合してください。以下で詳細に説明します。

フエダイが好む環境の特徴

フエダイは比較的浅めの岩場や砂地混じりの海域を好む傾向があります。潮通しが適度にある場所で、岩の隙間や砂底を餌場として利用することが多いです。

単独や少数の群れで行動することがあり、底をつつくように餌を探す様子が観察されます。釣り場としては磯や根周りが狙い目で、餌取りのスタイルからもフエダイを引き寄せやすいです。

フエフキダイが好むサンゴや岩礁の特徴

フエフキダイはサンゴ礁や複雑な岩礁域を好むことが多く、比較的構造物の多い場所で群れを作ることがあります。サンゴや岩の隙間に餌が集まるため、その周辺でよく見られます。

群れで行動することが多い点が特徴で、昼間に活動している様子を見つけやすいです。ダイビングやスノーケリングで見つける機会も多く、写真撮影もしやすい環境にいることが多いです。

地域ごとの分布と移動傾向の違い

地域ごとにどちらの種が多いかは異なります。暖かい海域では両種が混在することもありますが、沿岸や島嶼部では種ごとの優勢が見られます。移動傾向は季節変動や餌場の変化に左右されます。

漁業記録や地元の釣り人の情報を参照すると、地域特有の分布や出現時期が把握しやすくなります。移動が活発な時期は見かけ方が変わるので、観察時期の記録を残しておくと役立ちます。

餌の種類と捕食方法の差

餌の取り方にも差があります。フエダイは底の小動物や甲殻類を探してつつく行動が多く、吻や口の形がその行動に適しています。フエフキダイはサンゴ周りの小魚や底生生物を捕食することが多く、群れて効率的に餌を探します。

観察時に餌の取り方をよく見ると、どちらの種か推測しやすくなります。特に餌場での行動は比較的種ごとに特徴が現れやすい部分です。

繁殖期や成長速度の違いの見方

繁殖期には色彩や行動が変わることがあり、オスの色が濃くなる、群れのまとまり方が変わるなどの変化が出ます。成長速度や成熟時期も種によって異なり、若魚と成魚で見た目が大きく変わることがあります。

繁殖期の観察や複数年にわたる記録を比較すると、どちらの種かを判別する手がかりが増えていきます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

料理や漁業での扱いに表れる相違点

料理や漁業の現場では味や扱い方、流通名の違いが実用的な区別につながります。市場での扱い方や下処理、保存法なども種によって適した方法が変わるため、家庭や業務での参考にしてください。

次に具体的な点を挙げます。

味の傾向とおすすめの調理法

フエダイは脂がのった白身が特徴で、刺身や塩焼き、煮付けに向いています。身質が柔らかく旨味が出やすいので、シンプルな調理で魚の風味を楽しむのがおすすめです。

フエフキダイは身がやや引き締まっていることがあり、揚げ物やムニエル、煮付けなど加熱調理で食感を活かすとよいでしょう。どちらも新鮮さが重要なので、早めに下処理して保存することが大切です。

市場での呼び名と評価の違い

市場では地域名や流通名が異なり、同じ魚が別の呼び名で出ることがあります。フエダイ系は総称で「フエダイ」とされることもあり、フエフキダイが別名で出る場合もあります。

評価は鮮度とサイズ、脂ののりで決まりやすく、同種でも時期によって価格が大きく変動します。購入時は産地表示や漁獲方法の確認が安心です。

漁獲方法や旬の時期の違い

漁獲方法は底引きや刺し網、釣りなど多様ですが、種や地域により多く用いられる方法が異なります。旬の時期も種ごとに差があり、脂がのる時期や産卵期を避ける漁業規制がある場合もあります。

旬の情報をチェックすると美味しい時期に味わうことができ、漁業資源の保護にもつながります。

釣りの対象としての扱われ方の差

釣りでは好む餌や釣り場、アプローチが種によって変わります。フエダイは根周りや底狙いで効果が出やすく、フエフキダイはサンゴ周りや中層での釣果が期待できることがあります。

釣り方を調整することで、狙いたい種に合わせた効率的な釣果を得られます。地元の釣り人の情報を参考にするとよいでしょう。

保存と下処理で品質を保つ方法

どちらの魚も鮮度が命です。内臓を早めに取り除き、血合いを洗って氷で冷やすと鮮度保持につながります。刺身にする場合は血合いをしっかり処理し、氷を当てて低温管理してください。

冷凍する際は空気に触れないようラップや真空パックで包み、冷凍焼けを防ぐのがポイントです。

覚えておきたい見分け方のポイント

最後に覚えておくと役立つポイントを簡潔にまとめます。頭部の鱗の有無、体色や斑紋、鰭の形と枚数、生息場所と行動、味や市場での扱いを総合して判断してください。

頭部の鱗は非常に有力な手がかりですが、個体差や環境変化で例外もあります。複数の観察ポイントを組み合わせ、写真や記録を残して照合することでより確実に見分けられます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!