あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

びんちょうまぐろはスーパーや回転寿司でよく見かける定番の魚ですが、食べ方や量によっては健康リスクが気になることもあります。ここでは専門家の視点をわかりやすくまとめ、どの点に注意すれば安全においしく食べられるかを具体的に示します。水銀や寄生虫、加工処理の注意点から、妊婦や子ども向けの目安、買い方・調理の実践的なコツまで、日常ですぐ使える情報をお伝えします。

びんちょうまぐろは体に悪いのか専門家が端的に解説

びんちょうまぐろ自体が「体に悪い」とは一概に言えません。栄養価は高く、たんぱく質やDHAなど健康に良い成分を含みます。ただし、大型の回遊魚であるため水銀が蓄積しやすい点や、生食による寄生虫・細菌のリスク、加工で見た目が変わる場合の注意点があります。これらを知って適切に管理・調理すれば、安全に楽しめる魚です。

リスクは量や頻度、食べる人の状況(妊婦・小児・持病の有無)によって変わります。例えば妊婦や授乳中の方は摂取量を制限することで胎児や乳児への影響を減らせます。調理では中心部まで十分に加熱するか、信頼できる店で処理済みのものを選ぶことが重要です。

選び方や保存、解凍方法を守れば日常の食卓で安心して取り入れられます。以下で具体的な注意点と実践法を順に解説します。

水銀蓄積が最も気になる点

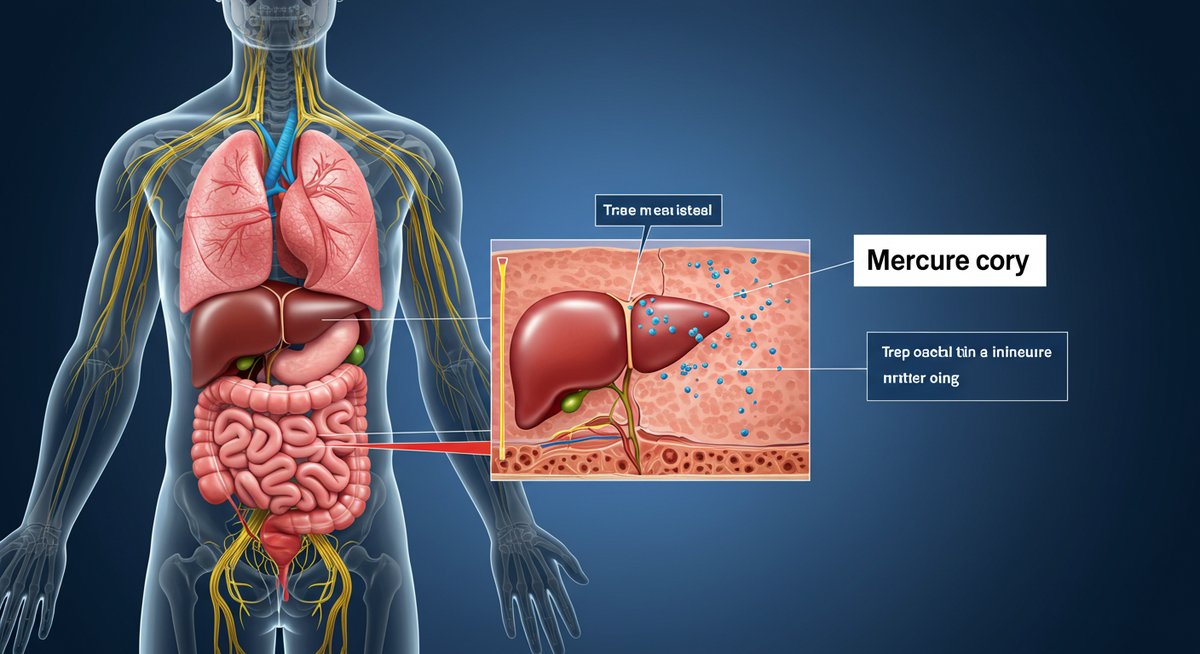

びんちょうまぐろを含む大型の回遊魚は、水銀が体内に蓄積しやすい性質があります。水銀は微量でも蓄積されると神経発達や内臓機能に影響を与える可能性があるため、特に妊婦や小児は摂取量に注意が必要です。

一方で通常の成人が適量を守れば、たんぱく質やDHAなど有益な栄養を得られます。厚生労働省や各国のガイドラインに基づいた摂取目安を参考に、週あたりの回数や量を調整してください。脂の多い部位や大きな個体ほど水銀濃度が高くなりやすいため、複数の魚種をローテーションで食べるとリスク軽減につながります。

また加工品やツナ缶も水銀の量は変わるため、表記や原材料を確認しましょう。日常的に取り入れる場合は、食べる頻度を意識することが最も現実的な対策です。

生食で寄生虫や細菌の危険がある

生で食べる場合、寄生虫(アニサキスなど)や細菌(サルモネラや腸炎ビブリオ)が問題になります。新鮮でも内臓処理が不十分だとリスクが残るため、信頼できる販売店や飲食店での購入・提供が重要です。目視でのチェックや適切な冷蔵・冷凍処理がされているかを確認しましょう。

家庭で生食にする場合は、最低でも中心温度を-20℃で24時間以上冷凍するか、専用の冷凍庫で指示に従ってください。ただし家庭用冷凍庫では完全に死滅しない場合もあるため、可能ならば加工済みや業者が管理したものを選ぶ方が安全です。食中毒リスクを下げるため、手洗いや調理器具の洗浄も徹底してください。

体調が悪いときや免疫力が低い人は生食を避けるほうが安心です。火を通す調理にすることで多くのリスクを減らせます。

加工処理で赤く見える場合に注意

びんちょうまぐろは酸化や処理方法で色が変わることがあります。赤く見える場合、着色や保存処理(例えば亜硝酸塩の使用)によって見た目が変わっていることがあるため、表示ラベルや加工情報の確認が大切です。特に「刺身用」として赤く整えられた製品は、処理過程での添加物や保存方法に違いがある場合があります。

見た目だけで購入を判断せず、原材料表示や産地、加工日を確認してください。不自然に赤が強い場合や保存期間が長いものは避け、信頼できるメーカーや店を選ぶと安心です。また、自宅での保存中に変色した場合はにおいや粘り、ぬめりなどの異常がないか確認し、疑わしい場合は食べずに処分してください。

妊婦や小児は摂取量に制限が必要

妊婦や胎児、乳幼児は水銀の影響を受けやすいため、びんちょうまぐろの摂取量には注意が必要です。妊娠中は特に神経発達への影響が懸念されるため、週あたりの回数や総量をガイドラインに従って制限することが推奨されます。胎児期の重要な時期には多量摂取を避けることが安全です。

子ども向けの目安は年齢や体重で変わるため、小児科や保健所の情報を参考にするとよいでしょう。授乳中の母親も母乳を介した摂取の可能性があるため、摂取制限の指針に従ってください。具体的な数値は各国の基準がありますので、最新の公的ガイドラインを確認することをおすすめします。

栄養面ではたんぱく質やDHAが摂れる

びんちょうまぐろは高品質なたんぱく質とDHA・EPAなどのオメガ3脂肪酸を含み、心血管の健康や脳の発達に役立ちます。脂肪分は部位によって異なりますが、低脂肪で使いやすく、調理の幅も広い食材です。

またビタミンDやビタミンB群、ミネラルも含まれ、バランスの良い食事に向いています。ただし水銀リスクと天秤に掛けながら、他の魚と組み合わせて摂ると栄養面と安全性の両方を満たせます。普段の食卓で取り入れるなら、週に数回までで種類を分散するのが現実的でおすすめです。

食べる前に押さえるべき健康リスク

びんちょうまぐろを食べる前には、特に水銀、寄生虫、保存や加工に伴う化学的処理のリスクを確認しておくと安心です。どのリスクが自分や家族に影響しやすいかを把握し、購入や調理でそれを避ける方法を身につけてください。

日常的な対策はシンプルです。産地や加工情報を確認する、調理は中心まで十分に加熱する、生で食べるなら信頼できる供給元を選ぶといった基本を守るだけで多くの問題を回避できます。以下で各リスクの詳細をわかりやすく説明します。

水銀とは何かと健康への影響

水銀は自然界に存在する金属で、火山活動や工業排出を通じて環境中に広がります。魚が摂取した微量の水銀は体内でメチル水銀という形に変わり、食物連鎖を通じて高次の捕食者に蓄積します。メチル水銀は神経系に影響を与える可能性があり、特に胎児や乳幼児の脳発達に対する影響が懸念されます。

成人でも高濃度を長期間摂取すると神経症状や感覚障害が出ることが報告されています。ただし通常の食事で適正量を守ればリスクは低く、栄養利益と比較してバランスを取ることが重要です。公的機関が示す摂取基準を参考にしましょう。

魚の食物連鎖で水銀が蓄積される仕組み

海中のプランクトンが取り込んだ水銀は、小魚→中型魚→大型魚へと食物連鎖で上位に移動します。捕食を繰り返すごとに水銀濃度は高くなり、長寿命で大型の魚ほど濃度が上がりやすくなります。びんちょうまぐろは回遊性で比較的大型のため、この連鎖で水銀が蓄積されやすい魚の一つです。

そのため、魚を選ぶ際は大きさや種類を分散して摂ること、特に妊婦や小児は高濃度になりやすい魚の常食を避けることが有効です。調理法で水銀を減らすことは難しいため、摂取量の管理が主な対策になります。

種類や部位で水銀量や脂質が異なる

びんちょうまぐろでも個体や部位によって水銀や脂質の量は異なります。一般に大型で成長が遅い個体や脂の多い腹部などは、脂溶性の成分とともに水銀が多くなる傾向があります。脂の少ない赤身部分の方が水銀濃度が低い場合もあります。

また漁獲された海域や年齢によっても差が出るため、同じ「びんちょうまぐろ」でも一概に同じリスクとは限りません。可能であれば、小さめの個体や赤身を選ぶ、複数の魚種を組み合わせるなどしてリスクを分散してください。

生食で起きる寄生虫の代表例

生で食べる魚にとくに注意したい寄生虫はアニサキスです。アニサキスに感染すると激しい腹痛や嘔吐、アレルギー反応を引き起こすことがあります。加熱や適切な冷凍処理で死滅しますが、家庭用冷凍庫では十分でない場合もあるため、刺身用は業者の処理済みを選ぶほうが安全です。

その他にも細菌性の食中毒(腸炎ビブリオなど)もあり、特に夏場は危険性が高まります。鮮度管理と衛生的な取り扱いが重要です。

ヒスタミン中毒と保存管理の注意点

ヒスタミン中毒は、鮮度が落ちた魚で発生しやすい問題です。魚のタンパク質が分解されてヒスタミンが増えると、食べた際に顔の紅潮や発汗、頭痛などの症状が出ることがあります。冷蔵不良や長時間の常温放置が原因になるため、購入後は速やかに冷蔵・冷凍し、調理までの時間を短くすることが基本的な予防法です。

加工品や解凍品も同様に管理が大切で、においや色に異常があれば食べない判断が必要です。

加工処理で赤く見える原因と表示の確認

加工の過程で酸化防止剤や着色処理を行う場合があり、見た目が自然な赤色と異なることがあります。特に業務用や加工品では保存性を高めるための処理が使われるケースがあるため、ラベルの原材料表示や加工日を確認してください。刺身用や生食用と表示されていても、処理の違いで安全性や風味に差が出ることがあります。

表示に不明点があれば販売者に確認することをおすすめします。

プリン体や塩分が問題になる場面

びんちょうまぐろにはプリン体が含まれており、痛風や高尿酸血症の管理が必要な人は摂取量に注意が必要です。また加工品や調理の際に加える塩分や調味料によっては塩分過多になりがちです。治療中や食事制限がある場合は医師や栄養士と相談して適切な量を決めてください。

適量を守り、調理では減塩や素材の旨みを生かす工夫をすることが大切です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

特に注意したい人のケース別ガイド

個人の状況によってリスクの度合いが変わります。妊婦、授乳中、幼児、高齢者、痛風の人など、各ケースに応じた具体的な注意点と行動を示します。自分や家族が該当する場合は、ここで挙げる目安を参考に食べ方や頻度を調整してください。

医療的な疑問点がある場合は、かかりつけ医や保健所に相談することを推奨します。

妊娠中に気を付ける理由と目安

妊娠中は胎児の神経発達に水銀が影響する可能性があるため、摂取量の管理が重要です。多くの国や機関が示す基準に従い、高水銀の魚は避け、週あたりの量を制限することが望ましいです。具体的な数値は地域のガイドラインに従ってください。

また生食による食中毒リスクも大きく、妊娠中は加熱調理を優先するか、信頼できる刺身用加工品を選ぶなどの対策を取ってください。心配な場合は産科医に相談して、個別の指導を受けてください。

授乳期の母親が守るべきポイント

授乳期も母乳を通じて乳児にメチル水銀が移行する可能性があります。授乳中は摂取量を控えめにすることが推奨されますが、栄養面の利点もあるため完全に避ける必要はありません。バランスを取りながら、低水銀の魚を選ぶ、頻度を抑えるといった工夫をしてください。

また生食は避け、加熱調理か安全が確保された製品を選ぶことで乳児への感染リスクも下げられます。不安がある場合は小児科医や産科医に相談してください。

幼児と子どもの安全な量の目安

幼児や子どもは体重が小さいため、成人と同じ量を与えると相対的に多くの水銀を摂取することになります。年齢や体重に応じた目安量を守り、週あたりの摂取回数を制限することが必要です。一般的には赤身の少量を頻度を抑えて与えるのが安全です。

さらに生食は避け、十分に加熱したものを提供してください。おやつや給食にも魚を使う場合は量を調整し、ほかの魚種も取り入れてリスクを分散してください。

高齢者や肝腎機能低下者の配慮点

高齢者や肝臓・腎臓機能が低下している人は、代謝や排泄が遅れる可能性があるため水銀やその他の蓄積物質に対する感受性が高くなります。摂取頻度を控えめにし、医師の指導に従って食事を調整することが望ましいです。

また消化機能や咀嚼力に合わせて調理法を工夫し、塩分や脂肪の過剰摂取にならないよう注意してください。

痛風や高尿酸血症の人の注意点

痛風や高尿酸血症の人はプリン体の摂取を制限する必要があります。びんちょうまぐろにもプリン体が含まれるため、定期的に大量に摂ることは避けたほうがよいです。医師や栄養士が示す許容量を参考にし、魚の量を調整してください。

水分摂取をしっかり行うことや、アルコールの摂取を控えることも合わせて考えると効果的です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

買い方と調理でリスクを減らす実践法

購入する時点から調理・保存までの一連の流れで注意を払うと、多くの健康リスクを回避できます。鮮度の見極め方、産地や加工表示の読み方、冷凍や解凍のコツ、生食前の確認手順、家庭での加熱基準など、実践的なチェックリストとして日常で使える方法を紹介します。

手順を守ることで安心感が増し、食事の幅も広がります。以下に具体的なポイントを示します。

店頭での鮮度と色のチェック法

店頭で鮮度を見る際は、色、におい、触感をチェックしてください。赤身は自然な赤で、明らかな変色や褐変がないか確認します。生臭さが強い、粘りがある、変なにおいがする場合は避けましょう。

パック詰めの商品は、包装内に液体が多くないか、表示の加工日や消費期限が明確かを確認してください。信頼できる鮮魚コーナーや評判のよい販売店を選ぶと安全性が高まります。

また大型の切り身より小分けされたものや加工日が新しいものを選ぶと安心です。

産地表示と加工情報の読み方

ラベルの産地や加工方法、保存料や添加物の有無を確認しましょう。刺身用や加熱用の表示、加工日、漁獲方法(養殖・天然)などはリスク判断に役立ちます。海外産の表示がある場合は輸送や保存の過程で処理が行われていることがあるため注意が必要です。

不明点があれば店員に尋ね、処理状況やおすすめの調理法を確認してください。

冷凍や解凍で失敗しない方法

冷凍保存する場合はできるだけ早く冷凍し、解凍は冷蔵庫内でゆっくり行うのが基本です。急速冷凍がされていない家庭用冷凍では品質が落ちやすいため、解凍後は早めに使い切ってください。流水解凍や電子レンジの解凍は部分的に加熱されることがあるため、仕上げに十分な加熱を行うと安全です。

再冷凍は品質と安全性の面で望ましくないため、解凍は必要な分だけ行う習慣をつけてください。

生食にする前の必須チェック手順

刺身にする前は、産地・加工表示・消費期限を確認し、肉色やにおい、粘りがないかをチェックします。アニサキス対策として業務用の凍結処理がされているか確認し、家庭で凍結する場合は-20℃で一定時間の処理が必要です。

調理器具やまな板、手の衛生管理を徹底し、交差汚染を避けるために生食用と加熱用の器具を分けることをおすすめします。

家庭での加熱目安温度と時間

食中毒や寄生虫対策として、中心温度が70℃で1分以上、あるいは中心がしっかり熱くなるまで加熱するのが一般的な目安です。フライや煮物、焼き物など火を通す調理であれば、多くのリスクを低減できます。

加熱しすぎると食感や風味が損なわれるため、温度計を使って中心温度を確認するのが確実です。

1回と週ごとの摂取頻度の目安

具体的な摂取頻度は体重や年齢、妊娠の有無で変わりますが、一般的には週に1~2回を目安にするのが安全です。妊婦や小児、高齢者、肝腎機能が低下している人はさらに頻度を減らすことが推奨されます。

複数の魚種をローテーションすることで水銀摂取リスクを分散できます。自治体や保健所が示す最新のガイドラインも参照してください。

ツナ缶や加工品を選ぶときの注意

ツナ缶など加工品は製品ごとに水銀量や塩分、油の種類が異なります。低水銀を謳う製品や小魚ベースのツナ、減塩タイプを選ぶと負担を減らせます。原材料表示で添加物や保存方法を確認し、賞味期限内に消費してください。

また加工時に使われる油の種類(オリーブ油、植物油など)で栄養バランスが変わるため、ラベルを見て用途に合わせて選ぶとよいでしょう。

暮らしの中での取り入れ方ガイド

びんちょうまぐろはリスクを理解し適切に扱えば、普段の食事に取り入れやすい食材です。低脂肪で調理しやすく、和洋中どんな料理にも合います。リスク管理の基本は「量・頻度・調理方法・情報確認」です。これらを守ることで家族みんなが安全に楽しめます。

日常の取り入れ方としては、週に数回を上限に他の魚やタンパク源と組み合わせる、子どもや妊婦がいる家庭では加熱中心にする、購入時は表示を確認して信頼できる店を選ぶ、といった実践をおすすめします。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!