あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

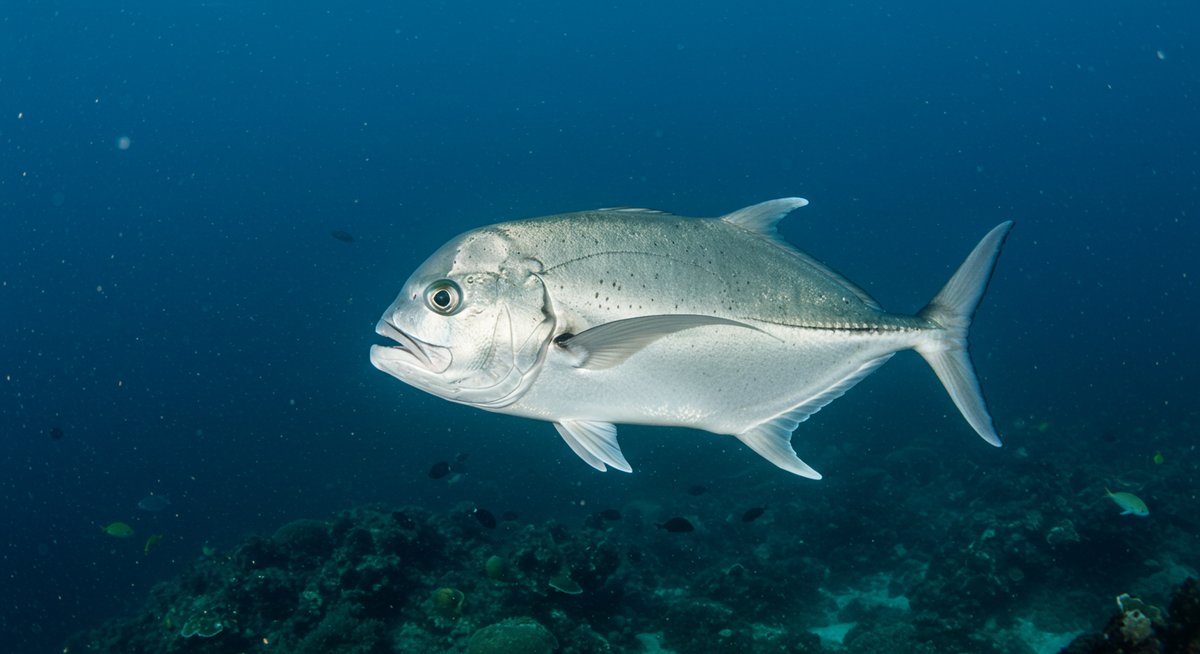

ジャイアントトレバリー(大きなオナガクロダイや大型のフエダイ類が想定されます)は力強い魚で、時に人との衝突が話題になります。実際のリスクはどれくらいか、どのような状況で危険になり得るのかを、報告例や生態、現場でできる対策から整理します。過度に恐れる必要はありませんが、正しい知識があれば被害をかなり減らせます。

ジャイアントトレバリーの人食い説は本当に信じるべきか

大型魚が人を襲うイメージは強く残りますが、科学的な裏付けや冷静な検証が必要です。ここでは「人を食べる」という説を中心に、その信憑性を探ります。感情的な報道や断片的な目撃談と、実際の生態や被害パターンを分けて考えることが大切です。

総合的に見て致命的な襲撃は稀である

実際にジャイアントトレバリーが人を捕食し、致命的な結果を招いた記録は非常に少ないです。多くの遭遇は噛みつきや体当たり、鰭や尾での打撃程度で済んでおり、人を獲物と認識して狙う行動は系統的には確認されていません。

また、海で起きる事故は他の要因――波や潮の流れ、ダイビング中の機材トラブルなど――と複合していることが多く、魚だけを原因と断定しにくい面があります。

ただし、稀に重度の咬傷や出血を伴う事例は存在します。そうした例は通常、魚が極度に興奮していた、あるいは人が近接して触れたり刺激したことが引き金になっているケースが目立ちます。地域差や個体差もあるため、「ゼロではない」という現実は受け止める必要があります。

多くの報告に誇張や誤認が含まれる

目撃談やSNS上の動画は感情的に伝えられやすく、事実が誇張されることが少なくありません。波打ち際で起きた接触を「襲撃」と表現したり、別種の魚や状況を混同して伝える例が散見されます。

また、夜間や視界が悪い状況では見間違いが起きやすく、サメや他の大型魚と混同されることがあります。証拠として提示される写真や映像も、撮影角度や解像度で誤解を招きやすいのが現状です。

警察や研究機関に提出された正式な報告書と、SNSや噂話を区別して判断することが重要です。目撃情報を評価する際は、撮影日時・場所・被害の状況・第三者の確認などがそろっているかを確認してください。

攻撃は防御や餌取りに伴うことが多い

ジャイアントトレバリーの攻撃行動の多くは、防御や餌を巡る競争に関連しています。侵入者に対する威嚇や、釣りでの餌を奪おうとする行動が人との接触につながることがよくあります。特に繁殖期や給餌の多い場所では攻撃的な行動が増す傾向があります。

釣り場で魚がルアーや餌をめぐって人間の手や足に近づくことは珍しくありません。こうした近接は突発的な咬傷や裂傷を招くことがありますが、これは捕食目的というよりは食べ物を守る、防衛する、あるいは餌と誤認する行為です。従って、刺激を与えない、餌付けをしないなどの基本行動で多くのリスクは回避できます。

危険度は環境と人の行動で変わる

同じ種でも危険度は環境や人の行動次第で大きく変わります。浅瀬や岩場、漁礁周辺などは餌が豊富で魚が集まりやすく、接触のリスクが上がります。夜間や視界の悪い時間帯、海中での不意の接触も危険度を高めます。

人側の行動では、餌付け、素手での接触、魚を追い回すことがリスク要因です。逆に冷静に距離を保ち、急な動きを避けることで多くのトラブルは防げます。地域の習慣や注意喚起に従うことも重要です。

適切な対策で被害は大幅に減らせる

予防はシンプルで有効です。餌付けを避ける、近づきすぎない、夜間の単独行動を控える、釣った魚の扱いに注意するなど基本を守れば事故リスクはかなり下がります。監視や標識のある海域では案内に従うことが有効です。また、釣り道具の取り扱いや応急処置の知識を持つことも被害軽減につながります。

地域によっては教育プログラムや協働による情報共有が進んでおり、その成果で事故が減っている例もあります。危険を過度に恐れず、正しい行動を知ることが安全につながります。

外見や生態から読み解く攻撃の可能性

外見や生態は攻撃傾向を推測するうえで有用です。体の構造や歯、食性、群れ行動の特徴などから、どのような状況で人と衝突しやすいかを理解できます。以下では主要なポイントを分かりやすく解説します。

体の大きさと筋力の特徴

ジャイアントトレバリーは成熟個体になるとかなりの大きさと筋力を持ちます。大型の個体は体重が数十キロに達することがあり、体当たりや尾の打撃で人間に怪我をさせる可能性があります。

筋肉質で泳ぎが速く、短時間で大きな加速を出せるため、予期せぬ接触が強い衝撃を生むことがあります。

とはいえ、体の大きさ自体が人を積極的に狙うことを意味しません。むしろ大きいほど警戒心が強く、人を避ける傾向がある個体も多いです。問題になるのは、人が魚の周囲で不用意に刺激を与えた場合や、釣りなどで近接した接触が起きたときです。安全には距離を保つことが最も有効です。

歯の形と噛む力の実態

ジャイアントトレバリーは歯列が発達しており、硬い獲物を砕くのに適した歯を持つことがあります。噛む力も強く、皮膚や筋組織に深い傷を与える可能性があります。

ただし、歯の形や配列は種によって異なり、人間を「食べる」ために特化したものではありません。多くの場合、かすり傷や裂傷、時に深い咬傷が生じるにとどまります。

応急処置や早めの医療対応が重要です。深い咬傷や出血、感染のリスクがある場合は速やかに医療機関を受診してください。

食性と狩りのスタイル

食性は種や生息環境によって魚類、甲殻類、軟体動物など多岐にわたります。群れで小魚を追い込むタイプや、単独で底物を探るタイプなど狩り方も異なります。

人を獲物として認識する行動は通常観察されておらず、むしろ餌となる小動物を追う過程で偶発的に接触が起きることが多いです。釣り餌や釣り行為が近くにあると、餌を狙って近づいてくることがあります。

狩りの激しい場所や餌が集中する場所では接触リスクが上がるため、そうした場所ではより慎重な行動が必要です。

群れ行動と単独行動の違い

群れで行動する個体は、集団での追い込み行動や競争が原因で密集が生じ、人と接触しやすくなります。群れの中には好奇心が強い個体や攻撃的な個体がいることもあります。

一方で単独行動を好む大型個体は、縄張り意識が強い場合に人に近づくことがありますが、多くは避ける傾向があります。

どちらの場合でも、人側が急接近したり、追い立てたりする行為がトラブルの原因になるため、距離を保つ配慮が重要です。

昼夜や季節で変わる活動様式

活動時間帯や季節で行動パターンは変わります。繁殖期や餌が豊富になる時期には活動が活発になり、接触の機会も増えます。夜間や薄暗い時間帯には視界が悪く、驚かせやすいため注意が必要です。

季節ごとの移動や気温変化により人との遭遇頻度も変わるため、現地の情報やベテランのアドバイスを参考にすることが安全につながります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

記録された人襲撃例を冷静に検証する

報告された事例をそのまま信じるのではなく、状況や証拠を吟味することが必要です。ここでは具体的にどの点をチェックすればよいかを示します。

歴史的な遭遇報告の信頼性

古い記録や伝承は感情や恐怖が混じりやすく、事実と異なる場合があります。公式な調査報告や複数の独立した証言、現場の物理的証拠がそろっているかを確認することが重要です。

また、時間が経過すると記憶の歪みが生じるため、発生直後の記録や医療記録があるかどうかも判断材料になります。

歴史的事例を扱う際は、時代背景や当時の知識水準も踏まえて評価してください。

映像や写真の真偽を見分けるポイント

映像や写真は説得力がありますが、編集やトリミング、拡大による誤認が起きやすいメディアでもあります。真偽を判断するためのポイントは以下の通りです。

- 撮影日時と場所が明示されているか

- 複数の角度や第三者の映像があるか

- 原始ファイルや高解像度の元データが確認できるか

これらが揃えば信頼度は上がりますが、SNSだけの情報で断定するのは避けた方がよいです。

医学的に確認された咬傷の特徴

専門家が確認した咬傷は、齧られた跡や歯の配列、組織損傷のパターンから原因種を推定できます。咬傷の深さ、裂創の形状、異物(鱗や骨片)の混入などが参考になります。

また、感染や組織壊死のリスクもあるため、咬傷が確認されたら速やかに洗浄し、専門医の診察を受けることが推奨されます。医学的記録が残っている事例は、報告の信頼性が高くなります。

よくある誤認の原因となる他種

サメ、エイ、他の大型魚などが誤認されることがあります。特に視界の悪い海域や夜間では、形や動きで混乱が生じやすいです。

同様に潮流や岩礁での挟まれ事故、船舶やプロペラによる外傷と魚の咬傷を混同する場合もあります。現場の状況を総合的に確認することが重要です。

致命的事例に共通する環境条件

致命的な事例は稀ですが、発生する場合は以下のような条件が重なることが多いです。

- 視界不良(夜間や濁り)

- 人が単独で行動していた

- 傷の放置や適切な応急処置が行われなかった

- 繁殖期や餌場など魚が密集する場所

これらの条件を避けることで、致命的事例をほぼ防げます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

被害を避けるために知っておきたい場面と対策

具体的な場面ごとに取るべき行動を整理します。日常の釣りやレジャーで使える実践的な対策を中心に記載します。

沿岸や浅瀬での危険な行動

沿岸や浅瀬では魚が餌を探しに来るため接触の機会が増えます。岩場での素手での漁や、餌付け、子どもを近づけすぎることはリスクです。

安全策としては、足元から急に手を出さない、透明な場所でも急に歩き回らない、子どもには常に目を配ることを心がけてください。地元の標識や注意喚起に従うことも重要です。

また、濡れた岩場や潮の変わり目は滑りやすく、転倒した拍子に魚と接触する可能性が上がります。足場の良い場所で行動し、無理な場所には近づかないことをおすすめします。

釣りの際に取るべき安全策

釣り場では餌や釣り針に惹かれて魚が近づいてきます。ルアーや餌を取り扱うときは手を守るためのグローブを着用し、釣り上げた魚を扱う際は頭や口元に近づけないことが大切です。

また、魚を海面で暴れさせたまま近づくのは危険です。陸や船上に引き上げるときは周囲の人に注意を促し、落下や接触のリスクを減らしてください。

釣り餌の放置や餌付けは魚を人に近づける行為になるため避けるべきです。釣り場のルールや他の釣り人との距離も守りましょう。

ダイビングやシュノーケル時の注意点

ダイビングやシュノーケルでは視界や自由度が制限され、魚との接触が起きやすくなります。急な接近や追いかけは避け、魚を刺激しないことが基本です。

浅場での活動時はフィンで砂を巻き上げないよう注意し、暗がりではライトで驚かせないようにします。複数人で行動し、インストラクターやガイドの指示に従うことで事故を減らせます。

また、餌付け付きのダイビングはリスクが高まるため、許可されたプログラム以外では避けることをおすすめします。

傷を負ったときの応急処置の基本

咬傷や切創を受けたら、まずは安全な場所へ移動して出血を抑えます。清潔な水でよく洗い、出血が続く場合は圧迫止血を行います。深い傷や異物混入が疑われる場合は速やかに医療機関を受診してください。

感染予防のために抗生物質の投与が必要になることもあります。咬傷は見た目より内部で損傷が広がることがあるため、自己判断で放置せず専門家の診察を受けることが重要です。

漁業現場での安全な取り扱い方法

漁業現場では大きな個体を扱う機会が多く、専用の器具や手順が安全確保に役立ちます。ネットやフックを使って直接手で触れない、魚を締める際は頭部に近づかない、作業中は周囲の人と役割を明確にすることが基本です。

教育や訓練を通じて危険行動の共有と対処法を周知することも事故防止に有効です。適切な保護具の着用も忘れないでください。

情報の読み方と研究が示す現状

メディアや個人報告があふれる中で、何を信頼するかが重要です。ここでは情報の選び方や研究が示すポイントをまとめます。

メディア報道が誤解を生む理由

ニュースやSNSは注目を集めるためにセンセーショナルに報じがちです。断片的な映像や未確認情報が拡散されることで、実際の危険度が過大評価されることがあります。

信頼できる情報源としては、地元の行政発表、学術論文、現地の漁協や研究機関の報告が挙げられます。これらは現場調査や医療記録に基づくため、より客観的な判断ができます。

学術研究で確認されている行動

学術研究は個体の行動パターンや餌場利用、季節的な移動などを明らかにしています。これらは「人食い」説を支持する証拠をほとんど示しておらず、攻撃的に見える行動の多くが餌や繁殖に関連することが分かっています。

研究は地域差や個体差も示しており、万能な結論は出ていないため、地域ごとのデータと合わせて考えることが重要です。

市民報告を評価するための観点

市民からの報告は早期発見に役立ちますが、評価には慎重さが必要です。確認すべき観点は、日時・場所・被害状況・写真や映像の有無・第三者の確認などです。これらが揃っていれば信頼度が高まります。

また、報告後に専門家による現地調査が行われるかどうかも判断材料になります。

被害予防に役立つ教育と取り組み

地域の教育プログラムや標識、ガイドラインは被害を減らす効果が証明されています。学校や釣りクラブ、観光事業者が協力して実施することで、安全意識が高まり、事故率が低下します。

定期的な情報更新と現地に即した対策が重要です。

釣り人と研究者の協働事例

近年、釣り人と研究者が協力してデータ収集を行う事例が増えています。釣果記録や目撃情報を科学的に整理することで、正確なリスク評価や行動変容につながっています。

こうした協働は地域ごとの実情を反映した現実的な対策を生み出すため、有効な取り組みとして期待されています。

ジャイアントトレバリーと安全に向き合うためのポイント

最後に、日常で実践できるシンプルなポイントをまとめます。

- 距離を保つ:魚や餌場には近づきすぎないこと。

- 刺激しない:追いかけたり触ったりしない。

- 夜間を避ける:視界不良の時間帯は行動を控える。

- 釣りの基本を守る:道具の扱いに注意し、餌付けをしない。

- 傷は早めに処置:出血や咬傷は速やかに洗浄して受診する。

- 情報を精査する:SNSだけで判断せず、公式情報や専門家の見解を確認する。

これらを守れば、大きな恐怖にとらわれずに海のレジャーや漁業と向き合えます。安全な行動で楽しみながら、地域や研究者と情報を共有していくことが最も現実的で効果的な対策です。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!