あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

メダイの刺身を安心して楽しむためのポイントをまとめます。寄生虫アニサキスのリスクはゼロにできませんが、正しい購入・保存・調理の手順を知っていれば大きく減らせます。ここでは分かりやすく具体的に解説するので、家庭でも外食でも実践しやすいチェックポイントを確認してください。

メダイとアニサキスを知って刺身を安全に楽しむためのチェックポイント

刺身でメダイを食べる際に注意すべき基本のチェックポイントをまとめます。冷凍や加熱の基準、購入時の産地確認、調理前の内臓処理、体調異変が起きた際の受診、外食時の確認事項などを順に押さえていきます。日常的にできる対策でリスクはぐっと下がります。

刺身で食べるなら冷凍と加熱の基準を確認する

刺身用にするための冷凍基準は、アニサキスを確実に死滅させるための重要なポイントです。家庭用冷凍庫では-18℃以下で24時間以上の冷凍が推奨されます。業務用の急速冷凍ほどではなくても、できるだけ早く中心温度が下がるように小分けにして冷凍するのが効果的です。

加熱の場合は中心部が60℃以上で1分以上保てば安心です。刺身に近いレア調理をする場合は、この温度基準を満たしているか確認してください。調理前に表面だけ加熱する方法は中心の寄生虫に効かない可能性があるため注意が必要です。

冷凍や加熱の目安を守ることでリスクは大幅に低下しますが、見た目で完全に判断することは難しいため、購入〜調理の全工程で注意することが大切です。

購入時に産地と鮮度を必ず確認する

買うときは産地表示と鮮度を必ずチェックしましょう。産地によって寄生率に差が出ることがあるため、信頼できる流通経路や販売店を選びたいところです。できれば漁獲日や入荷日が分かるものを選ぶと安心感が増します。

鮮度は目視と嗅覚で判断します。身に透明感があり、ぬめりが少なく、変な臭いがしないかを確認してください。切り身で販売されている場合は、断面が白く濁っていないか、変色や乾燥がないかも確認しましょう。

販売員に冷凍や処理の有無を直接確認するのも有効です。刺身用として販売されている魚は事前に安全処理がされている場合がありますから、不安な点はその場で質問して確認しましょう。

調理前に内臓を素早く取り除く理由

アニサキスは魚の内臓や周辺の筋肉に寄生することが多いため、内臓を早めに取り除くことは重要な予防策です。漁獲後すぐに内臓を処理すれば、内臓から筋肉へ移動するリスクを低くできます。時間が経つほど移動する可能性が増えるため、できるだけ迅速に処理することが推奨されます。

家庭で内臓処理する際は、包丁やまな板を汚さないようにし、処理後はすぐに水洗いして冷却してください。プロでも処理が遅れるとリスクが残るため、購入時点で内臓処理の有無を確認するのが安全です。

調理中は手洗いや器具の洗浄を徹底し、交差汚染を防ぐことも忘れないでください。内臓処理と冷却を組み合わせることで、刺身として安全に食べられる確率が高まります。

異常な痛みや皮疹が出たら速やかに受診する

食後に激しい腹痛や吐き気、じんましんや呼吸困難のようなアレルギー症状が出た場合は速やかに医療機関を受診してください。アニサキスによる症状は急に強い痛みとして現れることがあり、自己判断で放置すると苦痛が長引くことがあります。

内視鏡で寄生虫が確認されれば、その場で摘出されることが多いため、早めの受診が有効です。症状の程度や持病の有無によっては救急対応が必要になる場合もあるため、強い症状がある場合は救急外来を利用してください。

受診時には食べたものの種類や時間、購入場所などを伝えると診断や対処がスムーズになります。症状が軽くても不安があれば早めに相談することをおすすめします。

外食時に生食の安全対策を店に確認する

外食でメダイの刺身を食べる場合は、店側の安全対策を確認すると安心です。具体的には「刺身用に冷凍処理しているか」「鮮魚の産地や入荷日を教えてくれるか」「内臓処理や衛生管理をどうしているか」を聞いてみると良いでしょう。

特に小さな飲食店では、仕入れや処理方法が異なる場合があるため、気になる点は遠慮せず確認してください。説明が曖昧だったり対応が不十分に感じられる場合は、別の店を選ぶことも考えましょう。

店側は客の安全に配慮する義務がありますから、丁寧に説明してくれる店は信頼に値します。事前に確認することで安心して食事を楽しめます。

メダイの特徴とアニサキス寄生の関係

メダイがどのような魚で、どんな環境や餌で育つかを知ると寄生リスクの理解が深まります。生態や漁獲環境、養殖との違い、どの部位に寄生しやすいか、漁獲後の処理で寄生率が変わるかなどを具体的に見ていきます。

メダイの生態と主な餌について

メダイは中深海域や沿岸の岩礁周りに生息する白身魚で、比較的温暖な海域で見られます。主に小魚、甲殻類、イカやエビなどを捕食するため、食物連鎖の中でアニサキスの中間宿主となる生物を食べることがあります。

若魚と成魚で行動域や餌が変わるため、寄生の機会も変わります。餌として食べる生物にアニサキスの幼虫がいると、自身の体内に取り込まれる可能性が高くなります。

漁場や季節によって餌の種類が変わるため、寄生の傾向も変動します。日常的にメダイを扱う際には、生態や餌の違いが寄生リスクに影響することを理解しておくと役立ちます。

季節や産地で変わる寄生率の傾向

アニサキスの寄生率は季節や産地によって変動します。産卵期や餌が豊富な季節は魚の摂食活動が活発になり、それに伴って寄生虫を摂取する機会が増える傾向があります。産地によっては寄生率が高めに出る地域もあるため、産地情報は重要です。

また、沿岸域と沖合では餌組成が異なるため、同じ種類の魚でも寄生率に差が出ることがあります。漁獲された時期や場所がはっきりしている魚は、リスクの目安として参考になります。

購入や外食時に産地や入荷情報を確認することで、リスクをある程度見極める手助けになります。

天然と養殖で寄生リスクが異なる理由

天然のメダイは自然の餌を摂取するため、アニサキスに感染する機会が比較的多くなります。一方で養殖は給餌管理がされるため、寄生虫の混入リスクが低くなる傾向があります。ただし、養殖過程や餌の種類によっては例外もあります。

養殖魚は漁場の影響を受けにくく、衛生管理や検査が行われることが多いため、一般的には寄生リスクは低めです。しかし、流通過程で取り扱いが不適切だとリスクが生じる可能性もあるため、流通経路の信頼性も重要です。

購入の際は天然か養殖かを確認し、どのような管理がされているか聞くと安心です。

メダイのどの部位に寄生しやすいか

アニサキスの幼虫は主に内臓や腹腔周辺の筋肉に寄生しやすい傾向があります。漁獲後に内臓から筋肉へ移動することがあるため、内臓処理のタイミングが重要です。表層の筋肉に現れることもありますが、深部に潜む場合もあるため見た目だけで完全に判断するのは難しいです。

切り身で販売されている場合は目視で虫がいないかを確認しやすいですが、小さくて見落とすこともあります。目視確認は有効ですが、それだけに頼らず冷凍や加熱を組み合わせるのが安心です。

漁獲後の処理で寄生率が下がるかどうか

漁獲後に迅速に内臓を取り除き、速やかに冷却することで寄生虫の筋肉への移動を抑えられるため、結果的に寄生率が下がる効果があります。処理が遅れると内臓から筋肉へ移動する可能性が高まるため、現場での迅速な処理が重要です。

また、処理後の適切な冷凍や加熱はアニサキスを死滅させるため、加工や流通段階での管理が適切であれば消費者に届く時点でのリスクは低くなります。流通過程での衛生管理も寄生率低減に寄与します。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

アニサキスの基本知識と症状の見分け方

アニサキスがどのような生き物か、どんな経路で人に感染するのか、症状や診断法、死滅条件までを分かりやすくまとめます。典型的な症状の出方や重症化の可能性、医療での対応についても触れます。

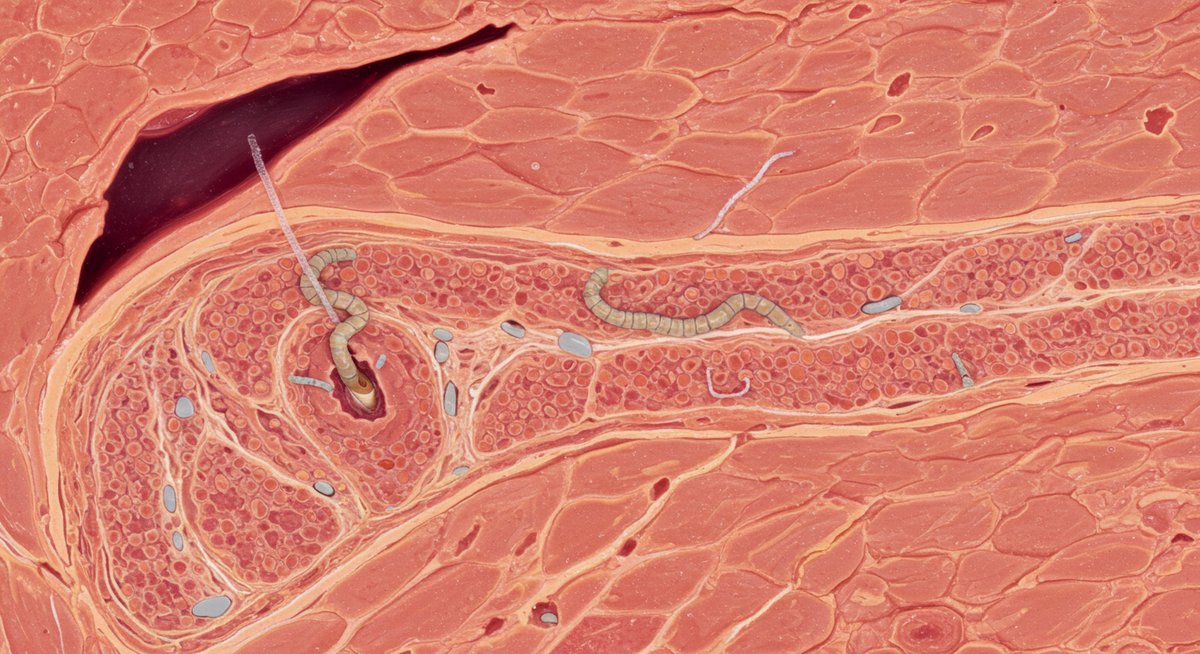

アニサキスの正体と生活史

アニサキスは線形の寄生虫で、海の生態系の中で複数の宿主を経て成長します。卵は海中で孵化し、甲殻類などの小さな生物に取り込まれ、その後小魚やイカに移行します。最終的には海洋哺乳類の胃に到達して成虫になります。

人は誤って感染経路に入る側の「不適切な終宿主」となります。人の消化管では成虫になれませんが、幼虫が胃や腸の粘膜に刺入すると激しい痛みや炎症を引き起こすことがあります。生活史を理解しておくと、魚介類を扱う際の注意点がより納得しやすくなります。

感染経路と魚から人体への移行

感染は生の魚介類を食べることで起こります。菌やウイルスとは違い、アニサキスは物理的な幼虫が身体に取り込まれるため、刺身や生食製品、十分に加熱されていない調理法が主なリスクになります。

漁獲後に内臓から筋肉へ幼虫が移動する場合もあるため、購入時や調理時にどの段階で寄生しているかを考えることが大切です。冷凍や適切な加熱は感染を防ぐ有効な手段です。

典型的な腹痛などの症状と発症時間

典型的な症状は突然の激しい腹痛で、しばしば嘔吐や発熱を伴います。発症時間は食後数時間から数十時間程度と幅があります。胃に寄生した場合は比較的早く症状が出る傾向があり、腸に到達した場合はもう少し遅れて現れることがあります。

腹痛は刺すような鋭い痛みとして感じられることが多く、消化不良や食中毒と区別がつきにくい場合もあります。症状の強さや出方には個人差がありますので、異常を感じたら早めの受診が望ましいです。

重症化やアレルギー反応の可能性

多くの場合は内視鏡で摘出すれば回復しますが、まれにアレルギー反応を引き起こし、じんましんや呼吸困難、ショック症状に至ることがあります。これらは迅速な医療対応が必要です。

また、幼虫が消化管壁に深く刺入してしまうと穿孔や腹膜炎を起こすリスクもあるため、強い症状や持続する症状がある場合は放置しないことが重要です。

診断方法と内視鏡での処置の役割

診断は症状と食事の既往から疑われることが多く、内視鏡(胃カメラや大腸内視鏡)で直接寄生虫を確認できれば確定診断になります。確認できればその場でピンセットなどで摘出することが一般的です。

血液検査や画像検査も補助的に用いられますが、直接目で見て取り出すのが最も確実で即効性のある処置です。内視鏡が利用できない場合は症状に応じた保存的治療が行われることもあります。

アニサキスの生存温度と死滅条件

アニサキスは低温や加熱に弱く、冷凍条件として-20℃で24時間以上、または-35℃で15時間という基準がしばしば示されます。家庭用冷凍庫では-18℃で24時間以上の冷凍を目安にすることが一般的です。

加熱では中心温度が60℃以上で1分以上保てば死滅するとされています。表面だけを短時間熱する方法や低温調理では不十分な場合があるので注意してください。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

日常の保存と調理でできる具体的な予防策

日々の取り扱いで感染リスクを減らすための具体策を紹介します。購入後の処理、家庭での冷凍条件、加熱目安、低温調理のリスク、切り方や目視のポイント、外食や加工品の確認方法、調理器具の交差汚染防止まで網羅します。

購入後の内臓処理と速やかな冷却手順

購入後すぐに内臓処理ができる場合は、速やかに内臓を取り除き流水で軽く洗ってください。その後は速やかに氷冷または冷蔵・冷凍に移し、中心温度が下がるように小分けにして保存します。

内臓を処理する際は手袋や清潔な器具を使い、処理後は手洗いや器具の洗浄を徹底してください。内臓を放置すると幼虫が筋肉に移動する可能性があるため、時間を置かずに冷却することが重要です。

家庭での冷凍条件とおすすめ時間

家庭用冷凍庫での目安は-18℃以下で24時間以上の冷凍です。可能であれば薄く切ってから冷凍するか、小分けして中心まで冷えるようにしてください。急速冷凍ができる環境ならより効果的です。

冷凍前に内臓処理を済ませておくと移動リスクが減ります。解凍は冷蔵庫内でゆっくり行い、解凍後は再冷凍せずに早めに消費してください。

加熱で安全にするための温度と時間目安

加熱で安全にするには、食品の中心温度が60℃以上で1分以上保つことを目安にしてください。揚げ物や煮物で中心まで十分に熱が通るように調理時間を確保することが重要です。

表面だけの加熱や短時間の低温調理では幼虫が生き残ることがあるので、特に中心温度の確保を意識してください。温度計を使うと確実です。

低温調理や長時間漬け込みの危険性

低温調理(例:低温調理器を使ったレア調理)や酢や調味料による長時間の漬け込みはアニサキスを確実に死滅させないことがあります。酸や塩分で幼虫が即座に死ぬわけではなく、見た目は変わらないことがあるため危険です。

低温調理を行う場合は使用する温度と時間がアニサキスの死滅条件を満たすか確認してください。漬け込みは風味付けには有効ですが、安全対策としては冷凍や加熱の方が確実です。

刺身の切り方と目視での確認ポイント

刺身にする際は薄く切って目視で確認しやすくする工夫が有効です。切り身全体をよく観察し、白く糸状のものや黒い点のような異物がないかを確認してください。透明感のある身は見やすく、異常が見つかればその部分を除去します。

ただし小さくて見逃しやすい幼虫もいるため、目視だけに頼らず冷凍や加熱も組み合わせてください。包丁やまな板に付着した可能性もあるため、器具の点検も忘れずに行ってください。

外食時や加工品の安全確認の方法

外食時は店に刺身用の冷凍処理や仕入れ先を確認すると安心です。説明がはっきりしている店は安全管理が行き届いている可能性が高いです。加工品を購入する場合は「加熱済み」「刺身用」などの表示と製造者の情報を確認してください。

表示が曖昧な場合や不安がある場合は、加熱調理されたメニューを選ぶことも一つの方法です。信頼できる店やブランドを選ぶ習慣をつけるとリスクは減ります。

食器や調理器具の交差汚染を防ぐ工夫

生魚を扱った器具やまな板はすぐに洗剤できれいに洗い、熱湯で消毒するか漂白剤での消毒を行うと安心です。生魚用と加熱済み・生食用の器具を分けることで交差汚染のリスクを下げられます。

キッチン全体の衛生管理も重要で、作業後の手洗いや調理台の拭き取りを徹底してください。小さな心がけが感染リスクを大きく減らします。

万が一食べてしまった時の速やかな対応法

万が一アニサキスが寄生した魚を食べてしまった場合の初期対応から医療機関での検査・処置、救急受診の目安、自宅観察時の注意点、摘出後の経過観察、原因特定のための情報保存まで実践的にまとめます。

腹痛や嘔吐が出たときの初期対応

食後に激しい腹痛や嘔吐が出た場合はまず安静にし、症状の強さを確認してください。呼吸困難や意識障害がある場合はすぐに救急車を呼んでください。

比較的軽い腹痛であれば食べた時間や症状の経過を記録し、受診可能な時間帯に医療機関へ相談するのがよいでしょう。症状が急激に悪化する場合は早急に受診してください。

医療機関で行われる検査と処置内容

医療機関では問診で食事の内容を確認し、必要に応じて血液検査や画像検査を行います。胃や腸の症状が疑われる場合は内視鏡検査を行い、寄生虫が確認されればその場で摘出することが多いです。

摘出後は症状改善を確認し、必要に応じて抗炎症や鎮痛の処置が行われます。診療の過程で追加検査が必要になることもあります。

救急受診が必要な症状の判断基準

次の症状がある場合は救急受診を検討してください:強い持続的な腹痛、高熱、血便、激しい嘔吐で水分が摂れない、呼吸困難や意識障害、ショック症状。これらは重篤化のサインであり早急な処置が必要です。

軽度の症状でも不安がある場合は医療機関に電話で相談するか、受診を検討してください。

軽症で自宅観察する際の注意点

軽度で様子を見る場合は水分補給をしっかり行い、痛みや発熱、出血などの症状が悪化しないか注意深く観察してください。症状が24時間以内に改善しない、あるいは悪化する場合は医療機関を受診してください。

自己判断で鎮痛剤を多用するのは避け、医療機関での診察を受けることが望ましいです。

医療機関での摘出後の経過観察と注意

内視鏡で摘出した後は数日間体調の変化を観察してください。通常は症状が徐々に改善しますが、腹痛の再発や発熱、消化器症状の悪化があれば再受診が必要です。

摘出後の食事は消化に良いものを選び、無理な摂取は避けてください。処置後の指示に従って経過観察を行いましょう。

原因特定のために残すとよい情報や行動記録

医療機関での診断をスムーズにするため、食べたものの種類、量、食べた時間、購入店や産地、保存状態の記録は有用です。また、購入時の包装やレシートを残しておくと販売元の特定が容易になります。

症状の始まった時間や経過、合わせて撮影した写真なども伝えると診断や原因追及に役立ちます。

今日から実践できるメダイの安全チェック

今日からできる簡単なチェックリストをまとめます。買う前の産地と入荷日確認、買ったら内臓処理と速冷凍、冷凍・加熱基準の順守、外食時の確認、異常時の早めの受診などを日常に取り入れてください。小さな習慣が刺身を安全に楽しむ大きな助けになります。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!