あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ハチビキは刺身でも人気の魚ですが、アニサキスのリスクがあるため、安全に食べるための知識が必要です。ここでは家庭でできる下処理や冷凍・加熱の基準、見つけたときの対処法、購入時のチェックポイントなどをわかりやすくまとめます。刺身にする前の具体的な手順や、外食時に注意すべき点まで網羅しているので、安心してハチビキを楽しみたい方に役立つ実用的な情報をお伝えします。

ハチビキにアニサキスがいるときに刺身を安全に楽しむ方法

ハチビキにアニサキスがいる状態でも、安全に刺身を楽しむためには手順を守ることが大切です。まずは購入後すぐに冷蔵や冷凍での処理を行い、切る前に内臓や表面の確認を行います。家庭でできる下処理や簡単なチェック法をあらかじめ覚えておくと安心です。

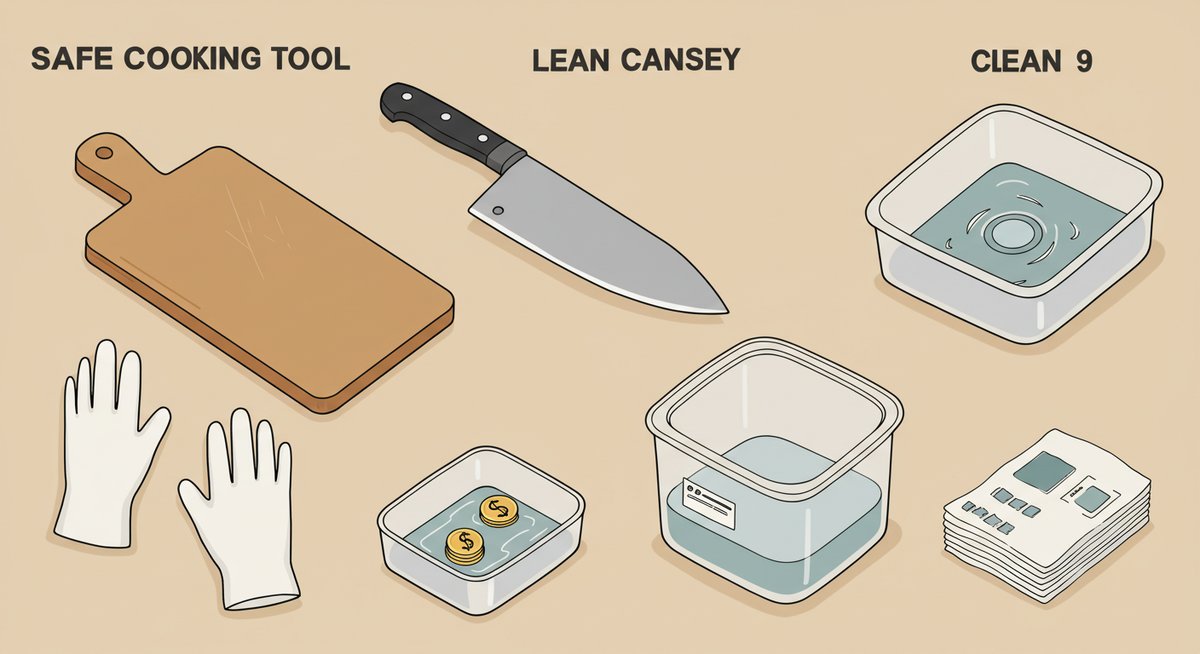

刺身にするまでの主な流れは、買ったらすぐに鮮度確認→速やかに内臓処理→必要に応じて冷凍処理→切り身にして最終チェック、という順です。特に内臓付近に寄生していることが多いため、内臓を取り出す際は包丁で切り破らないように注意してください。

調理前の目視で白い糸状や動くものを見つけた場合は、清潔なピンセットで取り除き、取り除いた虫は袋に入れて廃棄します。冷凍や加熱の基準を守れば、アニサキスは死滅しますので、刺身にする際は冷凍証明や自宅での冷凍保存時間を確認してください。

刺身にする前に不安がある場合は、加熱調理に切り替えるのが最も確実です。外食で刺身を注文する場合は、店の冷凍処理や内臓処理の有無を確認すると安全性が高まります。

刺身にする前の速攻下処理手順

刺身にするなら、まずはうろこや内臓をすぐに取り除くことが基本です。包丁を入れるときは内臓が破れないように腹側を慎重に開き、内臓ごと取り出してよく洗います。内臓は特に寄生しやすいため、捨てる際は袋に入れて封をしてから廃棄してください。

次に身の表面と腹腔内を流水で丁寧に洗い、白い線状や黒い点などの異物がないか目視で確認します。見つけたらピンセットでつまみ取り、同じ場所を繰り返しチェックしてください。作業は冷たい水の近くで行うと身が締まりやすく、触感も保てます。

その後、必要に応じて冷凍処理を行います。家庭用冷凍庫では最低でも24時間〜48時間の冷凍をおすすめします。解凍は冷蔵庫に移してゆっくり行い、解凍後は再冷凍を避けて早めに調理してください。手や器具は都度洗い、まな板は熱湯や漂白剤で消毒して交差汚染を防ぎます。

家庭で守るべき冷凍の基準

家庭で冷凍してアニサキスを死滅させる場合、冷凍庫の温度と時間を守ることが重要です。-20℃以下で24時間以上の冷凍が一般的な基準とされますが、家庭用冷凍庫は庫内温度が一定でないことがあるため、余裕をもって48時間程度の冷凍をおすすめします。

冷凍する際は、切り身ごとにラップや密閉袋で包み、空気を抜いて保存すると冷えムラを減らせます。できるだけ急速冷凍機能を使うと品質の劣化が少なく安全性が向上します。冷凍庫に入れる前に身の表面の水分を拭き取り、ドリップを抑えると解凍後の食感が良くなります。

解凍は冷蔵庫でゆっくり行い、室温での解凍や繰り返しの冷凍・解凍は品質と安全性を損なうため避けてください。冷凍処理証明がある商品を選ぶと、外食時や購入時に安心感が増します。

加熱で確実に寄生虫を死滅させる目安

加熱でアニサキスを死滅させるには、中心温度が60℃で1分以上保たれることが目安とされています。家庭では加熱中に中心温度計を使うのが確実ですが、ない場合は十分な時間加熱することが重要です。目安としては、切り身を中火でしっかり加熱し、透明感がなくなるまで火を通してください。

煮る場合は沸騰した汁で5分以上、揚げる場合は中心まで熱が通るようにしっかりと揚げることをおすすめします。加熱は身の風味を損ねることがあるため、刺身の代替としては焼き物や煮物、揚げ物にする方法を検討してください。

加熱後でも身の色や匂いに違和感があれば、無理に食べずに廃棄する方が安全です。加熱はアニサキスだけでなく細菌も同時に減らす効果があるので、リスクを抑えたい場合には有効な手段です。

見つけた虫を安全に取り除く方法

刺身を準備している際にアニサキスを見つけたら、まずは手袋を着用して直接触れないようにしてください。ピンセットや箸でつまみ取り、ティッシュやペーパーに包んで密閉して廃棄します。見つけた場所を再度よく観察し、同じ個体や類似のものがいないかを確認します。

取り除いた虫は写真を撮っておくと、万が一症状が出たときに医師に状況を説明しやすくなります。包丁やまな板、作業台はすぐに洗剤と熱湯で洗浄・消毒し、手も石鹸で十分に洗ってください。ピンセットや器具も熱湯や漂白で消毒すると安心です。

取り除いたことに不安が残る場合は、その切り身は加熱して食べるか廃棄する判断をしてください。無理に刺身で食べるより、安全性を優先することが大切です。

症状が出たらまず行うべきこと

アニサキスによる症状は、腹痛や嘔吐、発熱などが現れることがあります。食後数時間以内に強い腹痛や吐き気があれば、すぐに医療機関を受診してください。受診時には、何をどのくらい前に食べたか、取り除いた虫の写真や保管している切り身があれば持参すると診断がスムーズです。

応急処置としては無理に吐かせることは避け、安静にして水分補給を行ってください。市販の鎮痛剤で症状が和らいでも、自己判断で様子を見るのは危険です。内視鏡で虫を除去できるケースもあるため、早めの受診が重要になります。

受診の際は症状の経過や当日の食事内容、購入店の情報などを伝えると医師が適切に対応しやすくなります。

ハチビキの特徴と刺身で気をつけるポイント

ハチビキは美しい赤い体色と弾力のある身が特徴で、刺身としても人気があります。骨や皮の取り扱いに注意し、身の部位によって食感や味の違いがあるので、料理法を選ぶことで刺身の魅力を引き出せます。一方で寄生虫リスクもあるため、部位ごとの注意点を押さえておくことが重要です。

名称と分布の基本情報

ハチビキは地方によっては別名で呼ばれることがあり、温暖な海域に広く分布しています。主に沿岸からやや沖合の岩礁域に生息し、漁獲される時期や地域によってサイズや脂ののりが変わります。市場では普通に流通しており、鮮魚店やスーパーで見かけることが多い魚です。

旬の時期は地域差がありますが、脂がのる季節には身に甘みが増し、刺身に向く状態になります。購入する際は産地表示や漁獲時期を確認すると、より良い状態のものを選べます。地域による呼称の違いがあるため、店員に確認すると安心です。

身質の特徴と味の傾向

ハチビキの身はやや締まった弾力があり、適度な脂が感じられるのが特徴です。刺身にすると歯ごたえと旨味のバランスが良く、淡白過ぎずコクもあるため、わさび醤油だけでなく柑橘や塩で素材を活かす食べ方も合います。

部位ごとに味わいの差があり、腹側は脂がのって濃厚、背側はややあっさり目で旨味がはっきりします。切り方次第で食感が変わるため、薄切りや厚切り、炙りなど用途に合わせて調理法を選ぶと良いでしょう。鮮度が落ちると生臭さが出やすいので、購入後は早めに処理してください。

刺身に向く部位と切り方のコツ

刺身にするなら、腹側の脂ののった部分を適度な厚みに切ると、旨味と食感が楽しめます。背側は薄めに切ることで歯ごたえを活かした刺し盛りに向きます。皮を引く場合は、皮の下にある薄い脂層を残すと風味が向上します。

切る際は包丁をしっかり研ぎ、引き切りの動作で筋繊維を断ち切るようにすると、舌触りが滑らかになります。切り身は盛り付け前に軽く押して余分な水分を抜くと、見た目も味も整います。異物がないか最終チェックを忘れずに行ってください。

見た目でわかる鮮度や異変のチェック法

鮮度の良いハチビキは目が澄んでいて、身は艶があり弾力があります。身を軽く押してみて、すぐに戻る弾力があれば新鮮です。逆に目が濁っている、ぬめりが強い、酸っぱいような匂いがする場合は鮮度低下を疑ってください。

腹部に斑点や変色、白い線状の寄生虫が見える場合は、その部分を慎重に処理するか、購入を避ける方が安全です。内臓を開けたときに異常な臭いがする場合も同様に注意が必要です。

購入時に確認したい処理と表示

購入時は産地表示、鮮度表示、冷凍処理の有無を確認してください。「冷凍処理済み」と表示があれば刺身での提供が安全性の面で有利です。内臓処理が済んでいるかどうかも、店員に聞くと確実にわかります。

また、販売業者が鮮魚の取り扱いに慣れているか、保管温度が適切かを確認すると安心です。信頼できる店で購入することで、家庭での手間を減らせます。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

アニサキスの性質とハチビキでの寄生実例

アニサキスは魚介類に寄生することがある線虫で、生食で感染するリスクがあります。ハチビキでも寄生が報告されているため、寄生虫の性質や発症のメカニズムを把握しておくと安心して対処できます。早期発見と適切な処理が重要です。

アニサキスの生態と人体への影響

アニサキスは魚の内臓や筋肉に寄生することがあり、人が生で摂取すると胃や腸に入り急性の腹痛や嘔吐を引き起こすことがあります。虫自体は人の体内で成虫にはならず、数日で死滅することもありますが、強い炎症やアレルギー反応を伴う場合があるため注意が必要です。

症状の現れ方は人によって異なり、軽い腹痛で済む場合もあれば、激しい痛みで医療機関が必要になる場合もあります。刺身を食べた後にすぐ異常を感じたら速やかに受診してください。

寄生しやすい魚の特徴と比較

アニサキスは内臓を餌としている魚や回遊性の魚で見つかりやすい傾向があります。一般に大型回遊魚や、内臓処理が不十分な魚に寄生することが多いです。ハチビキは沿岸域で獲れる魚ですが、餌や生態によって寄生の有無が左右されます。

サバやサケ、イカなどでの報告が多いですが、ハチビキのような種でも寄生が確認されるため、油断せずに下処理や冷凍・加熱の基準に従うことが大切です。

ハチビキでの寄生報告とその傾向

ハチビキでのアニサキス寄生は散発的に報告されています。内臓付近や腹腔内に寄生するケースが多く、特に漁獲後すぐに内臓処理が行われなかった場合にリスクが高まります。市場で内臓処理済みのものを選ぶか、購入後速やかに処理することが推奨されます。

漁獲場所や季節によって寄生の頻度は変動するため、地元の漁業情報や販売店の情報も参考にしてください。

寄生しやすい部位の見分け方

アニサキスはまず内臓に寄生し、死亡や時間経過に伴って筋肉に移動することがあります。したがって腹部周辺や内臓付近を開けて確認することが最も有効です。筋肉内に白い線状のものが見えたら注意が必要です。

目視で捕まえやすいのは皮膚表面や腹腔内ですが、筋肉内部は切り分けてチェックする必要があります。切り身に白い糸状のものがあれば、ピンセットで取り除くか加熱・冷凍処理を行ってください。

発症までの時間と代表的な症状

アニサキス症は、刺身などを食べてから数時間以内に症状が出ることが多く、激しい腹痛、嘔吐、発熱、下痢などが現れることがあります。胃に寄生した場合は上腹部の激痛、腸に入ると腸閉塞や穿孔に近い症状を呈することもあるため注意が必要です。

症状が軽度であっても、長引く場合や激しい痛みがある場合は速やかに医療機関を受診し、可能なら食べた魚の情報や残りを持参すると診断に役立ちます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

市場と家庭でできる予防策と検査の手順

市場での選び方や家庭での保存・処理方法を適切に行えば、ハチビキの刺身をより安全に楽しめます。購入時のチェック項目、帰宅後の速やかな処理、家庭でできる簡易検査法などを知っておくと安心です。

店頭で確認する表示と鮮度の見方

店頭では産地表示、処理状態(内臓除去・冷凍処理済みなど)、販売日を確認してください。鮮度は目の澄み具合、身の艶、触ったときの弾力で判断できます。表示に「冷凍処理済み」とあると生食のリスクが低くなります。

販売スタッフに処理方法や保存状況を直接聞ける店は信頼度が高く、購入前に一声かけると安心です。パック品は包装の状態やドリップの量もチェックしてください。

購入後の保存と速やかな処理方法

購入後はできるだけ早く内臓処理を行い、身を流水で洗ってから冷蔵または冷凍保存してください。冷蔵ではできるだけ早めに食べ切ること、冷凍する場合は前述の基準を守ることが重要です。

持ち帰る際は保冷剤やクーラーバッグを使って温度上昇を防ぎ、車内に放置しないように気をつけてください。家庭での処理は清潔な作業環境で行い、交差汚染を避けるために器具の使い分けを行ってください。

家庭での冷凍と解凍の正しいやり方

家庭冷凍では、切り身ごとにラップして密閉袋に入れ、空気を抜いてから冷凍庫へ入れます。庫内温度が-20℃を下回るなら24時間以上が目安ですが、家庭用では温度差があるため48時間を推奨します。

解凍は冷蔵庫内でゆっくり行い、室温解凍は避けてください。解凍後は速やかに使い切り、再冷凍はしないでください。解凍中のドリップはペーパーで拭き取り、風味低下を抑えます。

刺身にする前の検査と簡易チェック法

刺身にする前には目視検査が最も手軽です。腹を開けて内臓周辺、筋肉表面をよく観察し、白い糸状のものや黒い点がないかを確認します。見つけたらピンセットで丁寧に取り除き、その後洗浄して再チェックしてください。

ライトを当てて透かすと筋肉内の寄生虫を見つけやすくなることがありますが、完全ではないため冷凍や加熱処理と併用することが望ましいです。

外食で刺身を選ぶ際の注意点

外食で刺身を選ぶ場合は、店に冷凍処理や内臓処理の有無を確認すると安全性が高まります。信頼できる店や評価の高い店を選ぶことも重要です。メニューに「生食用」や「冷凍処理済み」と明記されているかをチェックしましょう。

不安がある場合は、加熱済みの料理を選ぶか、その日の鮮度についてスタッフに尋ねてから注文してください。食中毒や寄生虫のリスクを減らすために、提供時の温度管理や見た目も判断材料になります。

症状が出たときに伝えるべき情報

受診する際には、食べた魚の種類、食べた時間、購入店や外食店の情報、処理の有無(冷凍処理や内臓除去)を伝えてください。可能なら取り除いた虫の写真や残っている切り身を持参すると、診断と治療に役立ちます。

症状の出現時間や具体的な症状の経過も詳しく伝えることで、医師が適切な検査や処置を行いやすくなります。

ハチビキとアニサキスを安全に楽しむための簡潔チェック

- 購入時:産地・処理表示を確認、目の澄み・身の艶をチェック

- 帰宅後:速やかに内臓処理、流水で洗浄、必要なら冷凍(-20℃で24〜48時間)

- 刺身前:腹腔・筋肉表面を目視、白い糸状のものはピンセットで除去

- 加熱:中心温度60℃で1分以上、煮るなら5分以上を目安に

- 発症時:食べた時間・魚の情報・取り除いた虫の写真を持って受診

上記のポイントを守れば、ハチビキの刺身をより安全に楽しめます。無理をせず、少しでも不安がある場合は加熱調理に切り替えることをおすすめします。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!