あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

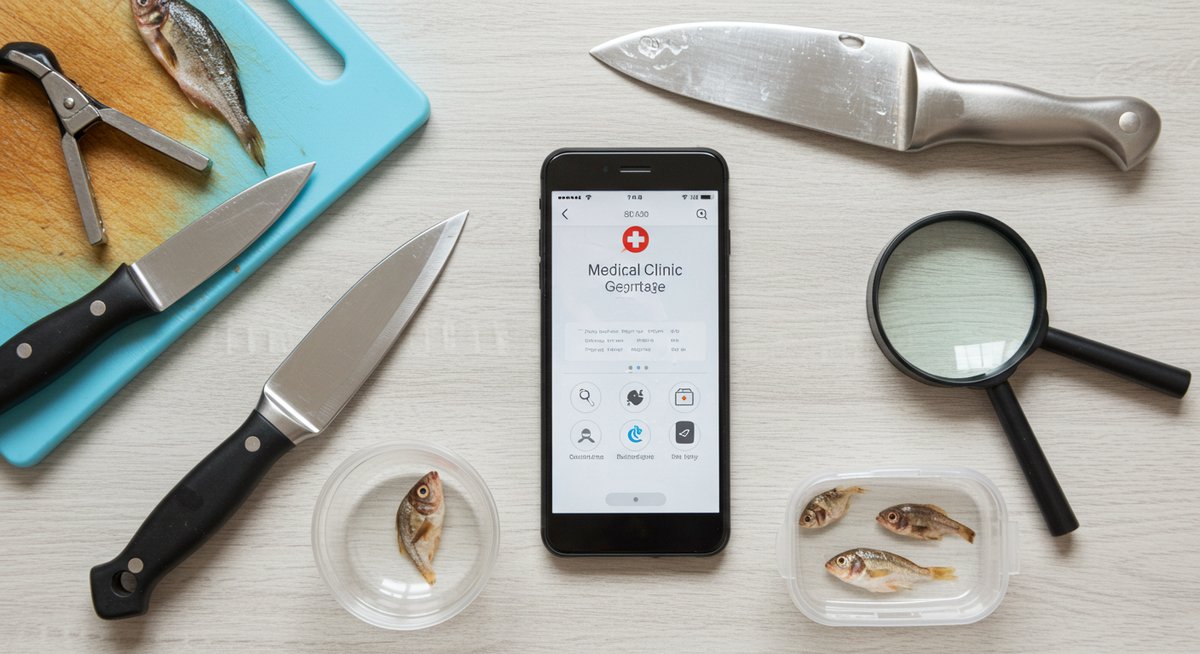

オオモンハタは味がよく人気の高い魚ですが、寄生虫が混ざることもあります。釣った直後や購入後の扱い方次第でリスクは大きく下がります。ここでは、見つけたときの基本的な安全策から、代表的な寄生生物の見分け方、家庭でできる検査や処理手順、最後に持ち帰りや調理時のチェックリストまで、わかりやすくまとめます。初心者でも実践しやすいポイントを中心にお伝えしますので、安心してオオモンハタを楽しんでください。

オオモンハタの寄生虫に遭遇したときに真っ先に取るべき安全策

オオモンハタに寄生虫がいた場合、まずは触らずに落ち着いて対処することが重要です。素手で触ると自分にもつく可能性があるため、使い捨て手袋やキッチン用の厚手ゴム手袋を着用してください。触った後は流水と食器用洗剤で十分に手を洗い、必要ならアルコール消毒を行ってください。

次に、魚をその場で放置せずに内臓を速やかに除去します。内臓に寄生していることが多いため、早めに取り出すことで寄生虫の肉への移動を抑えられます。取り出した内臓は密封できるビニール袋に入れて廃棄しましょう。まな板や包丁もすぐに洗浄し、熱湯や漂白剤で消毒することをおすすめします。

刺身にする場合は冷凍や加熱処理を行って安全性を確保してください。目に見える大きな寄生虫は取り除けますが、小さな虫や卵は見落としやすいため、物理的な除去だけに頼らないことが大切です。

もし調理後に異臭や変色、明らかな異物が見つかったときは、その部分を取り除いても全体の安全が疑わしいため廃棄を検討してください。体調に不安が出たら早めに医療機関を受診することも忘れないでください。

刺身で食べるなら冷凍か十分な加熱を優先する理由

刺身で楽しみたい場合、寄生虫対策として最も確実なのは適切な冷凍処理か十分な加熱です。冷凍は寄生虫を死滅させる効果があり、特にアニサキスのような寄生虫には有効です。一般的には-20℃以下で24時間以上の冷凍が目安とされています。家庭用冷凍庫は温度ムラがあるため、家庭で刺身用にする場合は冷凍庫の温度を確認し、必要なら長めに冷凍してください。

加熱は中心温度が十分上がれば確実に寄生虫を死滅させます。一般的な目安は中心温度が60℃以上で数分間維持することです。厚みのある切り身は中心温度が上がりにくいため、温度計を使って確認することをおすすめします。

生で味わう魅力はありますが、目に見えない小さな寄生虫や死んでも毒素を出す種類もあります。見た目だけで安全か判断するのは危険です。そのため、安全性を優先するなら冷凍または加熱を徹底してから食べる習慣を身につけてください。

寄生虫を見つけたときの安全な捌き方の基本手順

寄生虫を見つけたときは、まず周囲を清潔にし、使い捨て手袋を着用して作業を始めてください。包丁やまな板は作業前に洗浄・消毒すると安心です。次に腹部を切開して内臓を取り出し、寄生している個所があればその部分を慎重に切り取ります。

内臓を取り出したら、身の表面や腹腔内を目視で確認し、見える虫はピンセットで取り除きます。見つけた虫は封筒や密閉袋に入れて廃棄し、写真を撮って専門機関に相談するのも一つの方法です。取り除いた後のまな板や包丁は熱湯や塩素系漂白剤で消毒してください。

作業後は手袋を外して正しく廃棄し、再度手洗いを行います。刺身にする場合は適切な冷凍処理を行い、加熱して調理する場合は中心温度を確認してください。見た目が変な部分や匂いが気になる部分があれば、その部位だけでなく切り身全体の廃棄を検討してください。

異常が出た場合に医療機関を受診すべきサイン

寄生虫が原因で体調に影響が出る場合、早めの受診が重要です。主なサインは激しい腹痛、嘔吐、発熱、下痢、血便、喉の違和感や刺すような痛みなどです。特に刺身や生魚を食べた後でこれらの症状が現れた場合は、寄生虫感染の可能性を考えてください。

喉に違和感や異物感が続く場合は耳鼻咽喉科を受診すると、内視鏡などで虫を確認して取り除けることがあります。腹痛や消化器症状が強い場合は消化器内科や救急外来で血液検査や画像検査を受けることが望ましいです。

受診の際は食べた魚の種類や調理法、気づいた寄生虫の特徴(色、形、大きさ)を伝えると診断がスムーズになります。症状が軽くても不安がある場合は、早めに相談窓口や医療機関に連絡してください。

釣り場や購入時にできる簡単なチェック項目

釣り場や購入時には次の点をチェックすると安心です。まず身の色や光沢を確認し、変色や強い異臭がないかを見ます。鮮度の良いオオモンハタは目が澄んでおり、身はしっかり弾力があります。内臓に異常な膨らみや破損がある場合は注意してください。

触ってみてヌメリやべたつきが強い場合は鮮度が落ちている可能性があります。購入時は切り身の断面に白い糸状の物や黒い点がないか軽く確認するとよいでしょう。釣り場では釣り上げたら速やかに締めて氷上で冷やすことで寄生虫の肉への移動を抑えられます。

信頼できる販売店で購入することも重要です。鮮魚店やスーパーでは衛生管理がされていることが多く、安全対策が講じられている場合が多いです。疑わしい点があれば購入を控える選択も検討してください。

オオモンハタに見られる代表的な寄生生物とその特徴

オオモンハタに寄生する生物はいくつかあり、外見や寄生部位で見分けられることが多いです。ここではよく見かける種類を挙げ、それぞれの特徴と注意点をわかりやすく説明します。見た目の特徴を知っておくと、家庭でのチェックや処理が格段に楽になります。

イカリムシの外見とよく寄生する部位

イカリムシは甲殻類の寄生虫で、体は小さく硬い殻を持ち、フックのような形状で魚に付着します。大きさは数ミリから数センチ程度で、外見は白っぽいか薄茶色に見えることが多いです。主にエラや体表、口の中に寄生することが多く、エラを覆っていると呼吸不全を招くこともあります。

寄生部分をよく見ると、魚の皮膚や鰓の粘膜にしっかり食いついているのが分かります。見つけたらピンセットで慎重に取り除き、下の組織が損傷していないか確認してください。エラ周辺の寄生は特に注意が必要で、取り除いた後はその部位の周りを切り取り、消毒してから調理するのが安全です。

イカリムシ自体は加熱で死滅しますが、取り残しや組織の損傷で腐敗が進むことがあるため、発見時は丁寧に処理することが重要です。

アニサキスの見た目と人体へのリスク

アニサキスは白い糸状〜虫の形をした寄生虫で、体長は1〜3センチ程度のものが多く、身の中や腹腔内、内臓に寄生します。身の鱗下や筋肉内に食い込んでいることもあり、光に透かすと見つかる場合があります。

人体に感染すると激しい腹痛や嘔吐、アレルギー反応を引き起こすことがあり、特にアニサキス症は刺身など生食が原因で起こることが知られています。喉に寄生するケースもあり、その場合は異物感や違和感、疼痛が現れます。

アニサキスは冷凍や加熱で死滅しますので、生で食べる場合は適切な冷凍処理を行ってください。見つけた場合は無理に引き抜かず、きれいに除去して処理を行うと安心です。

ペンネラと呼ばれるウオジラミの特徴と発生状況

ペンネラ類はウオジラミに似た大型の寄生性甲殻類で、魚の皮膚や肉に深く食い込むことがあります。体長は数センチに達することがあり、鮮明な赤や白っぽい色で見つけやすい場合があります。付着部は周囲の組織が変色したり、肉がくぼむことがあります。

発生は水温や環境によって左右され、湾内や浅場で多く見られることがあります。漁獲後に外見で確認できればピンセットや小さいナイフで切除し、周囲を切り取って処理します。加熱すれば寄生虫自体は死にますが、深く入り込んでいる場合は肉質が損なわれるため、その部分を除去する判断が必要です。

肉眼で見える白い糸状や黒い点の正体と見分け方

肉眼で見える白い糸状のものはアニサキスやその幼虫、黒い点は寄生虫の排泄物やメラニン沈着、あるいは別の小さな寄生虫の一部であることがあります。白い糸状のものは光に透かすと動いて見える場合があるため、柔らかい光源で観察すると確認しやすくなります。

黒い点は魚の内臓や筋肉に近い部分で見かけることがあり、必ずしも生きた寄生虫でない場合もあります。しかし、異物が見つかったらその周囲を切り取り、念のために冷凍や加熱で対処することが安全です。

見分け方のポイントは動くかどうか、硬さ、付着の仕方です。動かない場合でも寄生由来の損傷や腐敗が進んでいる可能性があるため、慎重に処理してください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

寄生虫を見つける検査方法と家庭でできる確実な処理手順

家庭でできる簡単な検査方法と処理手順を押さえておくと、リスクを大きく減らせます。ここでは内臓処理の方法、目視チェックのコツ、冷凍・加熱の具体的条件、器具の洗浄法まで、実践的な手順を順に説明します。どれも特別な道具を必要とせず、家庭のキッチンで実践できる内容です。

内臓は釣ったら速やかに取り出す理由と方法

釣った直後に内臓を取り出すのは、寄生虫が内臓から筋肉へ移動するのを防ぐためです。特に水温が高いと寄生虫の移動が早くなるため、早めの処理が重要になります。方法としては、まず魚を平らな場所に置き、腹部を清潔な包丁で切り開きます。

内臓は手袋をはめて丁寧に引き出し、血や内臓液が身に付かないように注意してください。内臓を取り出したら腹腔を流水で軽く洗い、目視で異物がないか確認します。処理した内臓は密封袋に入れて廃棄し、まな板や包丁はすぐに洗浄・消毒してください。

内臓処理を迅速に行うことで、刺身にしたい場合でも安全性を高められます。釣り場での簡易的な血抜きや冷却も合わせて行うとさらに効果的です。

身や内臓の効率的な目視チェックのコツ

身や内臓の目視チェックは光を利用すると効率的です。白い蛍光灯や懐中電灯で切り身を透かすと、白い糸状や動くものが見えやすくなります。切り身の断面をよく観察し、鱗下や筋肉内にも注意して確認してください。

内臓は薄く裂いて内部を確認すると寄生虫が見つかりやすくなります。怪しい部分はピンセットで取り除き、その周辺を多めに切り落として処理するのが安全です。チェックは複数回行うと見落としを防げます。

目視だけに頼らず、見つけたら写真を撮って保管しておくと、後で専門家に相談する際に役立ちます。

刺身用冷凍処理の具体的な温度と時間の目安

刺身用に冷凍して安全にするには、中心温度で-20℃以下を24時間以上保つことが一般的な目安です。より確実にするには-35℃で15時間以上という基準もありますが、家庭用冷凍庫では温度が安定しないことが多いため、可能であれば長めに冷凍してください。

冷凍する際は密閉袋に入れて空気を抜き、厚みを均一にして凍結時間を短縮することがポイントです。冷凍後は適切に解凍し、再冷凍を繰り返さないように注意してください。解凍は冷蔵庫内でゆっくり行うと品質保持につながります。

加熱調理の適切な温度と時間の実践例

加熱調理では中心温度を確実に上げることが重要です。一般的な目安は中心温度が60℃以上で1分以上保持することですが、より確実にするために中心温度が70℃で1分以上にする方法もあります。家庭での実践例としては次の通りです。

- 蒸し焼きや煮物:中火で十分に加熱し、厚みがある切り身は15分前後煮る。

- フライやムニエル:両面をしっかり焼き、中心まで火が通るように火加減と時間を調整する。

- 骨付きの大きな切り身:オーブンで180℃前後で20〜30分焼く(切り身の厚さによる)。

温度計があれば中心温度を測って確認するのが確実です。

調理器具の洗浄と交差汚染を防ぐ方法

寄生虫対策では器具の洗浄と交差汚染防止が重要です。まな板や包丁は使用後すぐに熱湯と洗剤で洗い、塩素系漂白剤を希釈したもので消毒すると効果的です。布巾やスポンジも使い分け、魚用と野菜用を別にしてください。

調理中は生の魚に触れた手で他の食品に触れないようにし、まな板は魚用とそれ以外で分けるのが望ましいです。もし同じまな板を使う場合は完全に洗浄・消毒してから次の食材に使ってください。

調理後は手袋を正しく外し、手を洗うことを忘れないでください。これらの基本を守れば家庭内での交差汚染を大きく減らせます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

オオモンハタを安心して味わうためのチェックリスト

- 鮮度チェック:目が澄んでいる、身に弾力がある、強い異臭がないか確認する。

- 釣った直後:速やかに血抜き・内臓除去を行い、氷で冷却する。

- 目視確認:切り身や内臓を光で透かして白い糸状や黒い点がないか確認する。

- 処理方法:刺身は-20℃以下で24時間以上冷凍、加熱は中心温度60〜70℃で1分以上を目安にする。

- 衛生管理:作業は手袋着用、器具はすぐに洗浄・消毒、交差汚染を防ぐ。

- 異常時の対応:激しい腹痛、嘔吐、発熱、喉の違和感などが出たら医療機関を受診する。

このチェックリストを出かける前や調理前に確認しておくと、安心してオオモンハタの味を楽しめます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!