あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

さんまは手軽に味わえる秋の味覚ですが、選び方や下処理で味が大きく変わります。ここでは、見た目のチェックポイントから保存・下処理まで、買ってから食べるまでのコツをわかりやすくまとめます。

さんまの見分け方をプロが教える簡単ポイント

さんまを買うときに押さえておきたい基本がわかれば、失敗を減らせます。見た目や触感で鮮度を判断するポイントを紹介します。

目の透明度と輝きを確認する

目は鮮度の大きなサインです。透明で黒目がハッキリしているものは鮮度が良く、目が白く濁っていると時間が経っている可能性があります。光を当てたときにキラリと光るものを選びましょう。

また、目だけでなく周囲の膜がしっかりしているかも確認してください。膜がはがれていたり、ドロッとしていると鮮度低下の兆候です。購入後はなるべく早く調理するか冷蔵保存するのが安全です。

背中と腹の張りで脂のりを判断する

背中がふっくら張っていて、腹の部分に丸みがあるさんまは脂がのっていて味わい深いです。逆に細くて平らに見えるものは脂が少なく、焼くとパサつきやすい傾向があります。

脂のりが良いさんまは焼いてもジューシーで、刺し身やたたきにしても良い食感を楽しめます。料理の用途に合わせて、脂が欲しいときは張りのあるものを、さっぱり食べたいときはやや細めを選ぶとよいでしょう。

エラと下あごの色をチェックする

エラの色は鮮度の目安になります。鮮やかな赤やピンク色のエラは新鮮で、茶色や灰色がかっている場合は時間が経っている可能性があります。購入前にさっと確認しておくと安心です。

また、下あご(口の周り)の色や状態もチェックポイントです。傷や変色がないか、粘りが出ていないかを見ると良いでしょう。見た目がきれいで全体にしっかりしたさんまを選ぶことが大切です。

鮮度と味を左右する見た目の細かいポイント

さんまの鮮度は細かな部分の観察で差が出ます。うろこや皮、内臓周りの状態まで確認して、よりおいしい一尾を選びましょう。

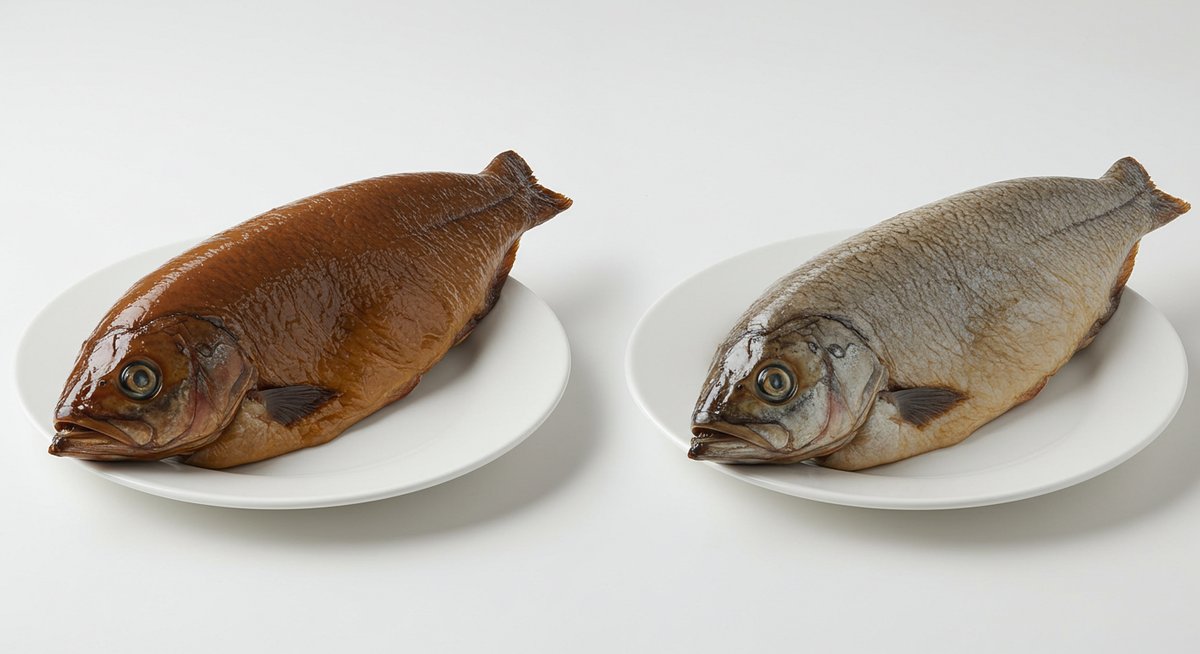

うろこの光沢と皮のつやを確認する

うろこや皮に自然な光沢があると鮮度が良い証拠です。光沢が失われている、乾燥している、あるいはうろこがはがれやすいものは避けたほうが安心です。皮の色ムラがないかもチェックしましょう。

うろこや皮がしっかりしているさんまは扱いやすく、調理中に身崩れしにくいです。刺し身にする場合は特に皮の状態を気にすると食感が良くなります。

お腹の硬さと内臓の色を確認する

お腹の張り具合や硬さも重要です。ふっくらして軽く張りがあると新鮮で、押してみて柔らかく凹むようなら鮮度が落ちている場合があります。内臓の色は購入時に見えにくいこともありますが、切り口がある場合は鮮やかな色かを確認してください。

内臓が黒ずんでいたり異臭がする場合は避けるべきです。内臓の状態は魚全体の鮮度に直結しますので、可能なら確認してから買うと安心です。

指で押してわかる身の弾力と重さを見る

指で身を軽く押してみて、すぐに戻る弾力があれば鮮度が良好です。押した跡が残る、あるいはベタつきがある場合は避けたほうが良いでしょう。また、持ったときにずっしりと重みがあるさんまは身がしっかりしていて脂ものっていることが多いです。

手に取る際は丁寧に扱い、表面のぬめりや異臭がないかも合わせてチェックしてください。これらのポイントで失敗しにくくなります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

買う場所とパックの違いで選ぶコツ

購入場所や包装形態で扱い方や鮮度が変わることがあります。用途や手間に合わせて最適な買い方を選びましょう。

スーパーのパックは表示とドリップ量を確認

パック品を買うときは消費期限や産地表示、保存方法を必ず確認してください。パック内にドリップ(汁)が多くたまっている場合は鮮度がやや落ちていることがあるため注意が必要です。

また、真空や氷詰めなどの処理がされているかどうかも確認しましょう。パックは手軽ですが、鮮魚コーナーより情報が限定されることがあるため表示をよく読むことが大切です。

鮮魚コーナーで直接選ぶときのポイント

鮮魚コーナーでは実際に見て触って選べるのが利点です。店員におすすめを聞いたり、捌いてもらえるか相談すると安心して買えます。目やエラ、皮のつやなどを自分で確認して判断しましょう。

大量に売れ残ったものがある場合は鮮度が落ちやすいので、売れ筋の時間帯に行くと良い商品に出会いやすいです。店の信頼度や扱い方も選ぶ基準になります。

冷凍品と生鮮の違いを用途で使い分ける

冷凍さんまは保存が効くため、手元に常備しておくと便利です。解凍方法さえ守れば味も保てるため、刺し身以外の加熱調理には向いています。一方、生鮮は鮮度次第で刺し身やたたきなど生で楽しめます。

用途に応じて使い分けると無駄が少なくなります。急いで料理したいときや長期保存したいときは冷凍、特別な日の料理には生鮮を選ぶとよいでしょう。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

安全に楽しむための下処理和保存方法

さんまを安全においしく食べるためには、適切な下処理と保存が大切です。寄生虫対策や解凍方法など、基本の手順を押さえておきましょう。

寄生虫の見つけ方と対策

さんまには稀に寄生虫がいることがあります。身に白い小さな糸状のものが見える場合は取り除き、刺し身で食べる際は信頼できる鮮度の良いものを選んでください。冷凍(-20℃で24時間以上)が寄生虫対策に有効です。

加熱すればほとんどの場合問題はありませんので、心配なときはしっかり火を通した料理にすることをおすすめします。家庭での簡単なチェックと調理法で安全性は高められます。

内臓処理と簡単な下ごしらえのコツ

さんまの内臓は素早く取り出すと臭みを抑えられます。腹を開いて内臓を手早く取り除き、流水で軽く洗ってから調理してください。血合いや黒い部分は包丁で切り取ると仕上がりがすっきりします。

下ごしらえで軽く塩をふってから焼くと水分が抜けて皮がパリッと仕上がります。刺し身にする場合は氷水で締めると身が引き締まり、食感が良くなります。

冷蔵と冷凍の保存と解凍のポイント

冷蔵で保存する場合はラップで包んで冷蔵庫の一番冷たい場所に入れ、できるだけ翌日までに使い切るのが目安です。長く保存したいときは内臓を取り除いてからラップで包み、冷凍庫に入れてください。

解凍は冷蔵庫でゆっくり行うのが基本です。急いでいるときは冷水に包んだまま置く方法もありますが、品質保持のためには低温で時間をかける解凍をおすすめします。再冷凍は風味が落ちるため避けましょう。

おいしいさんまを選ぶために覚えておくこと

おいしいさんまは見た目、触感、保存状態の3点で見分けられます。目や皮の光沢、腹の張りなどを確認して、買ったら早めに処理して保存する習慣をつけるとよいです。

用途に応じて生鮮と冷凍を使い分け、寄生虫対策や下処理を丁寧に行えば、家庭でも安心して旬の味を楽しめます。買い物のときにこれらのポイントを意識すると、失敗がぐっと減ります。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!