あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

イトウの特徴と生態を知ろう

イトウは日本の河川に生息する淡水魚のなかでも、ひときわ存在感のある魚です。その姿や生態には多くの魅力があります。

国内最大級の淡水魚イトウの大きさや寿命

イトウは日本国内において最大級の淡水魚として知られています。成魚になると体長が1メートルを超えることも珍しくなく、中には全長1.5メートルを超えたという記録もあります。体重も20キロを超えることがあり、その堂々たる体つきは一度見ただけでも強い印象を残します。

寿命についても長く、自然環境で20年以上生きることができるといわれています。成長はゆっくりですが、その分、長い時間をかけて大きな体へと育ちます。また、イトウは川の上流から下流まで幅広い環境に適応できるのも大きな特徴です。

幻の魚と呼ばれる由来とアイヌ文化との関わり

イトウが「幻の魚」と呼ばれるのは、かつて広範囲に生息していたにもかかわらず、現在ではその姿を見ることが難しくなったためです。釣り人たちの間でも出会うことが非常に稀で、特別な存在となっています。

さらに、北海道の先住民族であるアイヌの人々にとってもイトウは特別な魚でした。アイヌ語で「カムイチェプ(神の魚)」とも呼ばれ、貴重な食料や儀式の供え物とされてきました。アイヌ文化において、イトウを大切に思う気持ちは今も受け継がれています。

イトウの分布と現在の生息地

かつてイトウは北海道から東北地方北部の広い範囲に分布していました。しかし、現在その生息地は大きく減っています。特に自然な河川環境が残る北海道の一部の川だけが主な生息地となっています。

関東や東北の本州の一部でも少数が確認されていますが、多くは絶滅状態に近いといわれています。生息地が限られることで、さらに幻の魚と呼ばれる理由につながっています。

イトウが絶滅危惧種となった背景

イトウは現在、絶滅の危機に瀕しています。その背景にはさまざまな原因が重なっています。

河川環境の変化と生息数減少の理由

主な理由の一つに、河川環境の大きな変化が挙げられます。川の流れをせき止めるダムの建設や河川改修によって、イトウが生息しやすい自然な川の姿が失われてきました。

その結果、水温や川底の環境が変化し、イトウが十分に成長したり産卵したりできる場所が減っています。また、農薬や生活排水による水質の悪化も、魚の健康を損なう原因となっています。

産卵環境の悪化や成長スピードの影響

イトウは産卵に適した砂や小石が多い川底を必要としますが、環境の変化によりそうした場所が少なくなりました。産卵がうまくいかないと、子どもの数が減り、世代交代が進みません。

さらに、イトウは他の魚に比べて成長が遅い性質があります。成魚になるまでに多くの年数がかかるため、個体数が減ると回復にも長い時間が必要です。このように複数の要因が重なり、イトウの数は急激に減少しています。

イトウを脅かす外来種や人間活動

外来種の存在も、イトウにとって大きな脅威です。たとえば、ブラックバスやニジマスなどの外来魚がイトウの卵や稚魚を食べてしまうことで、自然繁殖が難しくなっています。

また、釣りによる乱獲や観光開発など、人間の活動も影響を与えています。誤って捕獲されたり、生息地が観光施設の建設で失われたりすることで、さらなる減少につながっています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

イトウ保護のための取り組みと課題

イトウを保護するためには、さまざまな取り組みが行われています。しかし、いくつもの課題もあります。

繁殖や養殖技術の進展と課題

近年はイトウの人工繁殖や養殖の技術も進んできました。人工的に卵をふ化させ、稚魚を川に放流することで個体数の維持が図られています。こうした取り組みにより、絶滅のリスクを少しでも抑えようと努力が続いています。

一方で、人工繁殖だけに頼ると、野生での自然な世代交代が難しくなり、遺伝子の多様性が失われるおそれも指摘されています。また、稚魚の生存率を高めるためには放流先の環境整備も欠かせません。繁殖と環境保護のバランスが今後の大きな課題です。

保全活動の現状と地域での取り組み

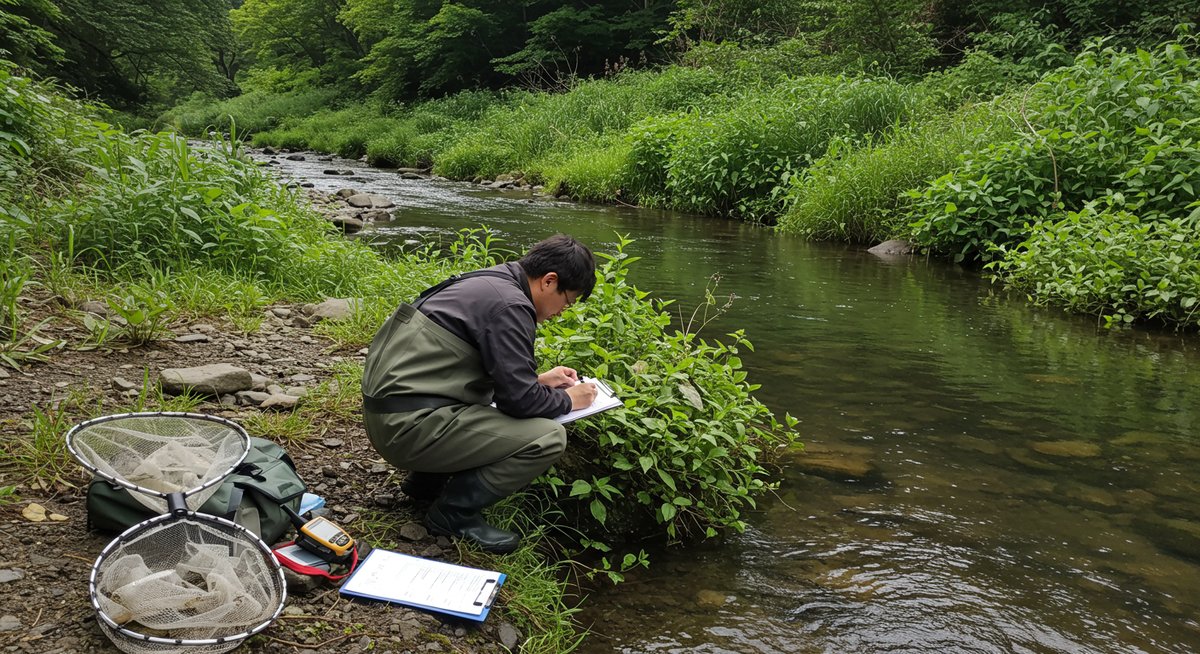

各地でイトウを守るための保全活動が行われています。たとえば、漁協や地元住民、環境保護団体が協力し、産卵に適した川づくりや密漁防止のための監視活動を実施しています。

北海道や東北の一部地域では、学校や地域イベントでイトウの大切さを伝える教育活動も盛んです。こうした取り組みは、子どもや地域全体の意識向上にもつながっています。

未来の世代へ残すために必要なこと

イトウを未来に残すには、自然環境の保全と人の活動のバランスを取ることが大切です。水質を守り、川の流れや川底の環境を自然に近い形に戻すことが求められています。

また、外来種対策や繁殖技術の進化だけでなく、身近なところからイトウの存在を知り、守る意識を持つことも重要です。地域社会の協力や行政の支援があってこそ、持続可能な保護活動が続けられます。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

イトウを実際に見て体感できるスポット

イトウに興味を持った方には、実際に見て学べる場所や体験できる施設があります。

北海道や本州で見られる水族館・展示施設

日本各地の水族館では、イトウを展示しているところがあります。特に北海道の「サケのふるさと千歳水族館」や、旭川市の「旭山動物園」では、大型のイトウが泳ぐ姿を間近で観察できます。

また、本州でも青森県の「浅虫水族館」や秋田県の「男鹿水族館GAO」などで展示が行われています。水槽のなかで悠々と泳ぐ姿は、実際の大きさや美しさを実感でき、子どもから大人まで楽しめるスポットです。

国内でイトウ釣りが楽しめる場所

イトウ釣りは北海道が有名ですが、そのほかにも管理釣り場で体験できるところがあります。たとえば、北海道の道東地方の河川や、道北エリアの人工湖などが人気です。釣りを楽しむ際は、キャッチ&リリースを推奨している場所が多いので、自然保護への配慮が求められます。

また、ルールやマナーを守ることも大切です。たとえば、釣りをする前に事前に規則を確認し、必要な手続きを行うことが基本となっています。釣りを通してイトウとのふれあいを体験できます。

イトウ観察や学びを深めるイベント情報

各地でイトウに関する観察会や学習イベントも開かれています。たとえば、北海道や東北地方の川では、繁殖期に合わせたイトウの観察ツアーが行われることもあります。

また、水族館では飼育員による解説や子ども向けワークショップが開催され、イトウの生態や保護活動について学べる機会が増えています。イベントを通じて、身近にイトウの魅力や自然環境の大切さを感じることができます。

まとめ:幻の魚イトウを守るために私たちができること

イトウは、かつて日本各地の河川に広く生息していましたが、今では貴重な存在となりました。絶滅を防ぎ、次世代へ引き継ぐためには、多方面からの努力が必要です。

私たち一人ひとりが川や自然環境を大切にし、地域での保全活動に関心を持つこと。水族館やイベントへの参加を通じて、イトウだけでなく、生きものや自然のつながりを考えるきっかけを作ることが、未来へつながっていきます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!