あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

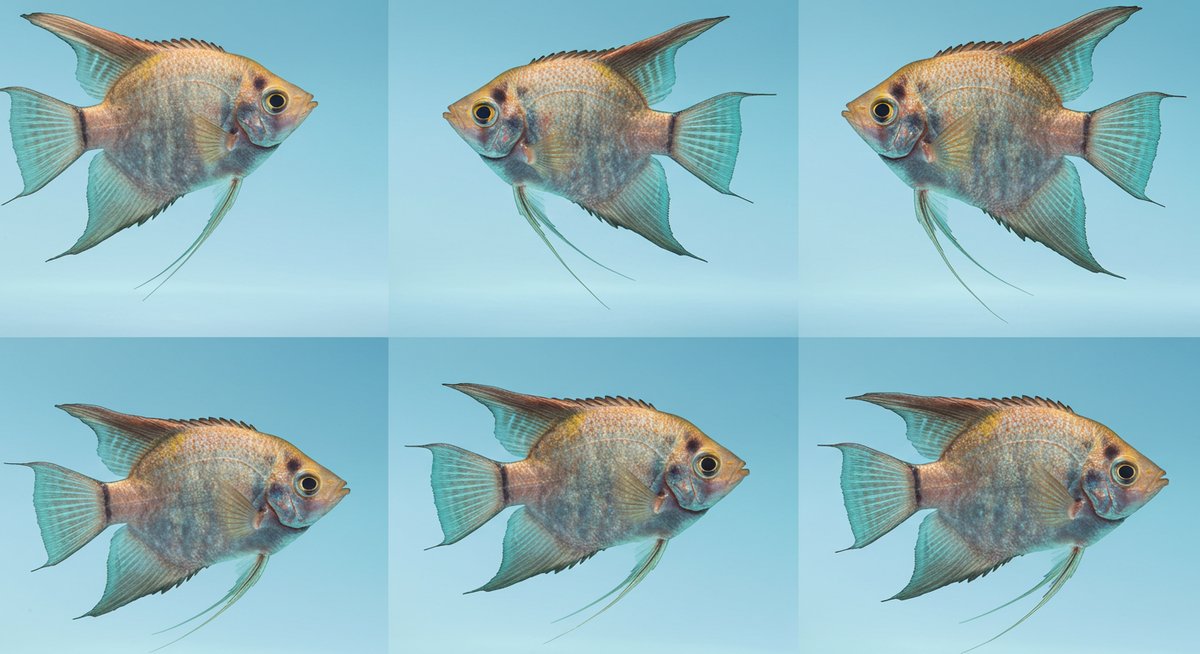

サザナミヤッコ幼魚の特徴と成長の変化

サザナミヤッコは、成長とともに姿かたちが大きく変わる美しい魚です。幼魚の頃は特に独特の模様と色合いが魅力の一つとなっています。

幼魚の体色と模様の特徴

サザナミヤッコの幼魚は、鮮やかな青を基調とし、体全体に白い波模様が現れます。この模様が「サザナミ(漣)」の名の由来で、幼魚の美しさを際立たせる特徴です。

模様は体の側面に複数本の曲がった白いラインとしてあらわれ、尾やヒレにも青を基調とした透明感があります。この姿は水槽でもひときわ目を引き、観賞魚として高く評価されています。体長は2〜5cmほどのことが多く、小さな体に鮮やかなコントラストが楽しめます。

成魚への変化と模様の違い

成長とともに、サザナミヤッコは体色や模様が大きく変化します。成魚になると、幼魚の波模様は消えてしまい、青色から黄色、緑色を組み合わせた落ち着いた色合いへと変わります。

成魚では体側に小さな斑点が現れたり、目の周りや背ビレに黄色が入るのが特徴的です。また、体が大きくなり20〜25cmほどに成長します。幼魚の頃とは全く異なる雰囲気となるため、変化を観察することも飼育の楽しみの一つです。

幼魚が異なる姿を持つ理由

サザナミヤッコの幼魚が成魚と異なる姿をしているのは、自然界で生き抜くための工夫です。鮮やかな体色と波模様は、岩陰やサンゴの影で目立ちにくくするカモフラージュの役割があります。

また、幼魚と成魚が異なる環境に住み分けることで、食べ物や縄張りの争いを避ける目的もあります。成長に伴い模様が変わることで、年齢や役割を周囲の魚たちにも伝えていると考えられています。

サザナミヤッコの飼育ポイント

サザナミヤッコを健康に育てるには、幼魚の特徴を理解した上で、適した水槽環境や食事、病気予防の工夫が必要です。

幼魚に適した水槽環境

幼魚は比較的小さな体のため、強い水流や急な環境変化に弱い傾向があります。安定した水質と十分な隠れ家を用意すると、ストレスを和らげられます。

水槽のポイント:

- 最低でも60cm以上の広さが安心

- ライブロックや岩組みで隠れ家を作る

- 水温は24〜26度を目安に安定させる

また、塩分濃度や水換えも定期的に行い、急激な変化を避けるようにしましょう。水槽ライトも強すぎないように調整します。

餌やりと食性の注意点

サザナミヤッコ幼魚は雑食性ですが、特に植物性の餌を好みます。人工飼料と冷凍ブラインシュリンプやホウレンソウなどを組み合わせて与えるのが理想的です。

ポイントとして、空腹のままにすると弱りやすいので、1日2〜3回に分けて少量ずつ与えます。食べ残しは水質悪化の原因になるため、こまめに取り除くことも大切です。最初は餌付きにくい場合もあるので、複数の餌を試してみるのも一つの方法です。

病気やストレスの予防方法

サザナミヤッコは環境変化や水質悪化に敏感で、ストレスから病気になりやすい傾向があります。特に白点病や皮膚病には注意が必要です。

予防のためには、定期的な水換えと、水温・塩分濃度の安定が欠かせません。新しい魚を導入する場合は、病気持ちでないか別の水槽で観察してから合流させると安心です。餌のバランスと適度な休息スペースの確保も、健康維持に役立ちます。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

他の魚介類やヤッコとの見分け方

サザナミヤッコ幼魚は他のヤッコや魚介と見た目が似ていることがありますが、ポイントを押さえれば見分けるのは難しくありません。

幼魚同士の見分けポイント

ヤッコ類の幼魚は、似たような青色や模様を持つものが多いですが、サザナミヤッコ幼魚は波模様(曲線を描く白いライン)がはっきりしています。

下記の表に、サザナミヤッコと他種幼魚の特徴をまとめました。

| 種類 | 模様の特徴 | 体色 |

|---|---|---|

| サザナミヤッコ | 曲線状の白い波模様 | 鮮やかな青色 |

| タテジマキンチャクダイ | 直線状の縞模様 | 青地に白縞 |

| キンチャクダイ | 斑点や短い帯模様 | 青緑色 |

模様の形や体色の違いを意識して観察すると、間違いが少なくなります。

よく似た魚種との違い

サザナミヤッコと混同しやすい魚に「タテジマキンチャクダイ」などがいます。どちらも幼魚時代は青と白の模様が特徴ですが、タテジマキンチャクダイは直線的な縞模様が目立ちます。

また、キンチャクダイの仲間は、幼魚の時にスポットや短い帯などの模様が中心となります。背ビレや尾ビレの形状にも違いがあり、サザナミヤッコはやや丸みのあるシルエットです。観賞用として選ぶ際は、模様の曲線と体つきを比べてみると違いが分かりやすくなります。

水槽での混泳時の注意点

サザナミヤッコは温和な性格ですが、同種や似た模様の魚と混泳させると縄張り争いが起きやすい傾向があります。

混泳のポイント:

- 同じヤッコ類は1匹までにする

- 隠れ家を複数用意してストレスを軽減

- サイズ差が極端に大きい魚との同居は避ける

水槽内のレイアウトや個体数を工夫すると、トラブルが起きにくくなります。導入後しばらくは様子をよく観察しましょう。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

サザナミヤッコの生息地と自然環境

サザナミヤッコは、自然界では温かい海域のサンゴ礁や岩場に生息しています。水槽飼育とは異なる自然の暮らしも魅力の一つです。

主な生息域と分布

サザナミヤッコはインド洋から西太平洋にかけて広く分布しています。日本では沖縄や奄美諸島、高知県など南日本の沿岸でも見られます。

主な生息地は、サンゴ礁や岩礁のある浅瀬です。水深10〜30mほどの明るい場所を好み、サンゴや岩陰を巧みに利用しています。暖かい海を中心に分布が広いため、さまざまな地域で観察できます。

自然界での生活習性

野生のサザナミヤッコは、昼間に活発に泳ぎ回り、海藻や小さな甲殻類などを食べて過ごします。縄張り意識が強く、岩やサンゴの間に身を潜めながら生活します。

幼魚時代は特に複雑な岩場やサンゴの隙間で身を守ることが多いです。夜間は静かに隠れ家で過ごし、天敵から身を守る習性も備えています。成魚になると行動範囲が広がり、潮流のある場所でも元気に泳ぐようになります。

天敵や共生する生き物

自然界では、サザナミヤッコの幼魚は大型の肉食魚に狙われることがあります。そのため、岩陰やサンゴの隙間に隠れて危険を避けています。

一方で、クリーナーシュリンプやベラの仲間と共生関係を築くこともあります。これらは体表の寄生虫を食べてくれるため、健康維持に役立っています。天敵や共生生物との関わりは、サザナミヤッコが自然界で生き抜くための大切なポイントです。

まとめ:サザナミヤッコ幼魚の魅力と飼育の楽しみ方

サザナミヤッコ幼魚は、鮮やかな色彩と波のような模様が魅力です。成長による姿の変化や、自然界での知恵が詰まった習性も観察する価値があります。

水槽飼育では、適切な環境づくりや餌やり、他の魚との相性にも気を配ることで、長く元気な姿を楽しむことができます。生き物の成長や自然の不思議を身近に感じられる飼育は、観賞魚ならではの喜びです。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!