海水の特徴と別名について

海水は、私たちの身の回りや日々の暮らしに深く関わる存在です。普段何気なく見ている海の水には、さまざまな特徴や呼び方があります。

海水の基本的な成分と特徴

海水は、塩分を多く含む水であり、主に塩化ナトリウム(食塩)を中心に、カルシウムやマグネシウム、カリウムなどのミネラル分が溶け込んでいます。これらの成分が、海の生き物にとって欠かせない環境をつくり出しています。たとえば、牡蠣や魚などの海産物は、こうした豊富なミネラルを吸収しながら成長します。

また、海水はその性質から、淡水と比べて浮力が高くなります。これは、塩分を含むことで水の密度が増し、物が浮かびやすくなるためです。海水が青く見えるのは、水が太陽光のうち青い光をよく通すためで、場所や天候によって見える色合いも変わります。

海水 別名として使われる言葉や表現

海水には、さまざまな別名や表現が使われています。地域や用途によって呼び方が異なることもあり、親しみやすい言葉が多く見られます。

- 「潮(しお)」:一般的に干満のある海水を指します。

- 「塩水(えんすい)」:塩分を含む水として、海水や人工的な塩水を表現する際に使われます。

- 「青潮・黒潮」:流れや色などで特徴を表した呼び方です。たとえば、黒潮は暖かい海流を指します。

このように、海水はその環境や特徴、地域による違いを表す多様な言葉で呼ばれています。

海水と淡水の違い

海水と淡水の大きな違いは、含まれる塩分量です。海水は約3%程度の塩分を含んでいますが、淡水はほとんど塩分を含みません。川や湖、地下水などが淡水にあたり、飲み水や農業用水として利用されています。

一方、海水は塩分やミネラル分が豊富で、生き物の種類や水質管理にも影響を及ぼします。淡水に住む生き物と、海水に住む生き物とでは体の仕組みが異なり、互いの水域で生き続けることはできません。これが、魚や貝の養殖、水産業においてとても重要なポイントとなっています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

養殖における海水の役割

水産物の安定供給に欠かせない養殖業では、海水の特性や利用方法が大きな役割を果たしています。

牡蠣養殖で利用される海水の重要性

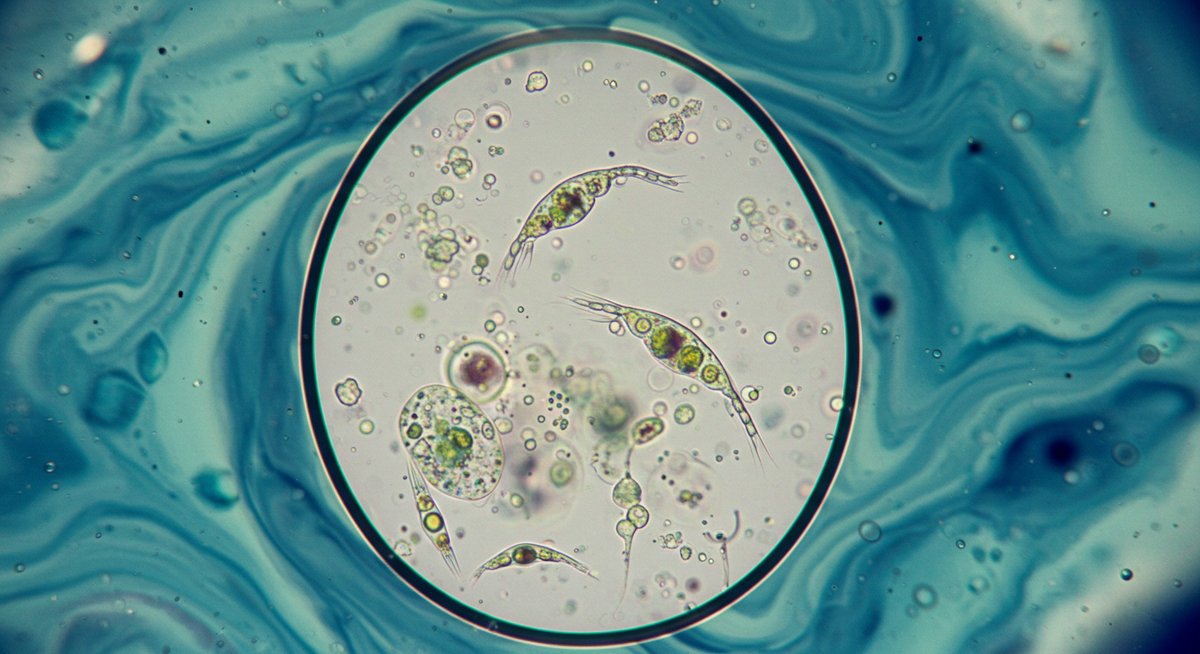

牡蠣は、海水の中でプランクトンや有機物を栄養として成長します。海水に含まれる栄養素やミネラル分が豊富であることが、健康な牡蠣を育てる上で重要です。養殖場では、海の水質や流れを活かしつつ、適切な場所選びや管理が行われます。

また、海水の温度や塩分濃度も、牡蠣の成長や味に影響します。水温が下がる冬場は身が引き締まり、味わいも濃くなる傾向があります。逆に、夏場の高温や台風による水質の変化は注意が必要です。養殖業者は、自然環境と調和しながら、美味しい牡蠣を育てています。

養殖魚介類の健康と水質管理

養殖場では、魚や貝が健康に育つよう、海水の水質管理が欠かせません。海水には元々さまざまな微生物や栄養分が存在しますが、養殖密度が高くなると、排せつ物やエサの残りがたまりやすくなります。

そこで、定期的な水の入れ替えや、ろ過装置の導入が行われています。ろ過装置は、余分な有機物や細菌を取り除き、清潔な環境を保つための設備です。また、酸素の供給や水温の調整も重要なポイントです。これらの工夫によって、魚介類が病気になりにくく、元気に育つ環境が整えられています。

養殖現場での海水の再利用やサステナビリティ

近年、持続可能な養殖への関心が高まり、海水の再利用や環境への配慮が進んでいます。一度使った海水をろ過して再利用する方法や、養殖場から出る廃水をきれいにして海に戻す技術が開発されています。

また、養殖と植物栽培を組み合わせた「アクアポニックス」と呼ばれる方法も普及し始めています。これは魚の排せつ物を植物の肥料として活用する仕組みで、海水の有効利用と環境負荷の軽減につながります。このような取り組みは、これからの水産業にとって大切な視点です。

海水魚と魚介類の多様性

海水には、たくさんの種類の魚や貝、エビなどが生息しています。それぞれの特徴や分布を知ることで、より身近に感じられるでしょう。

代表的な海水魚の種類と特徴

日本近海には、多種多様な海水魚が暮らしています。代表的な魚をいくつか紹介します。

- マグロ:身が引き締まり、寿司や刺身で人気の魚です。

- タイ:祝いの席にも欠かせない高級魚で、淡白な味わいが特徴です。

- サバ:脂がのっており、焼き魚や缶詰でよく食べられています。

この他にも、アジやイワシ、サンマ、カレイなど季節ごとに旬を迎える魚がたくさんいます。それぞれの魚は、生息する水深や回遊範囲、食べるエサによって身質や味も違ってきます。

海水魚と淡水魚の見分け方

海水魚と淡水魚は、見た目や生態にいくつかの違いがあります。主なポイントを表にまとめました。

| 区別 | 海水魚の特徴 | 淡水魚の特徴 |

|---|---|---|

| 色合い | 鮮やかなものが多い | 地味な色が多い |

| 体型 | 丸みや厚みがある | スリムな体型が多い |

| 生息場所 | 海や湾、入江 | 川や湖、池 |

また、海水魚は塩分に適応した体の機能を持ち、淡水魚は逆に塩分を排出しやすい体をしています。スーパーで魚を選ぶ際も、産地や表示をよく確認することで区別ができます。

日本各地で水揚げされる主な海水魚介

日本は四方を海に囲まれ、地域ごとにさまざまな海産物が水揚げされています。たとえば、北海道ではホタテやサケ、ウニが有名です。東北地方は、カキやサンマが豊富にとれます。

関西では、タイやタコ、ハモが親しまれています。九州や四国では、ブリ、アジ、サバなどの回遊魚が多く水揚げされる傾向があります。このように、地域ごとに味や食べ方にも個性があり、旅行やお取り寄せの楽しみにもつながっています。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

海水と暮らしのつながり

海水は、魚介類の生育だけでなく、私たちの生活や地域社会にも幅広く活用されています。

塩作りや産業用水への利用

海水から塩分を取り出す方法は、昔から広く行われていました。塩田や専用の装置で海水を蒸発させ、結晶化した塩を収穫します。こうしてできた塩は、調味料として食卓に欠かせません。

また、工業用の塩や産業用水としても海水は利用されています。たとえば、発電所の冷却水や、化学製品の原材料として使われることも多いです。海の恵みが、私たちの日常や産業を支えています。

海水浴やレジャーと地域経済

夏になると、海水浴やマリンスポーツを楽しむ人々で海辺はにぎわいます。海水浴場やレジャー施設は、観光客の増加によって地域経済の活性化にも貢献しています。

また、地元の特産品や魚介料理を提供する飲食店、宿泊施設も多く、観光と地元産業が連携することで、地域に新たな雇用や交流が生まれています。海の自然環境を守る活動も、こうした経済と密接に結び付いています。

地球環境と海水の循環

海水は、地球の水循環の中で重要な役割を果たしています。太陽による蒸発で雲ができ、雨として陸地に降り注ぎ、川や地下水を通じて再び海へ戻ります。

この循環によって、海や陸地の生態系が保たれます。また、海水が二酸化炭素を吸収したり、気温の調整に関わったりすることで、地球環境のバランスも守られています。こうした自然のサイクルは、私たちの暮らしの基盤となっています。

まとめ:海水と魚介養殖が支える私たちの暮らしと未来

海水は、魚介類の生育や養殖、水産業、さらには地域の暮らしや文化に深く結び付いています。養殖技術の発展や環境への配慮が進むことで、これからも安定した食の供給や産業の発展が期待されています。

海の恵みを大切にし、持続可能な方法で活用することが、私たちの豊かな暮らしと未来を支えていく大きな力となります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣