あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

魚の舌の役割と特徴を知ろう

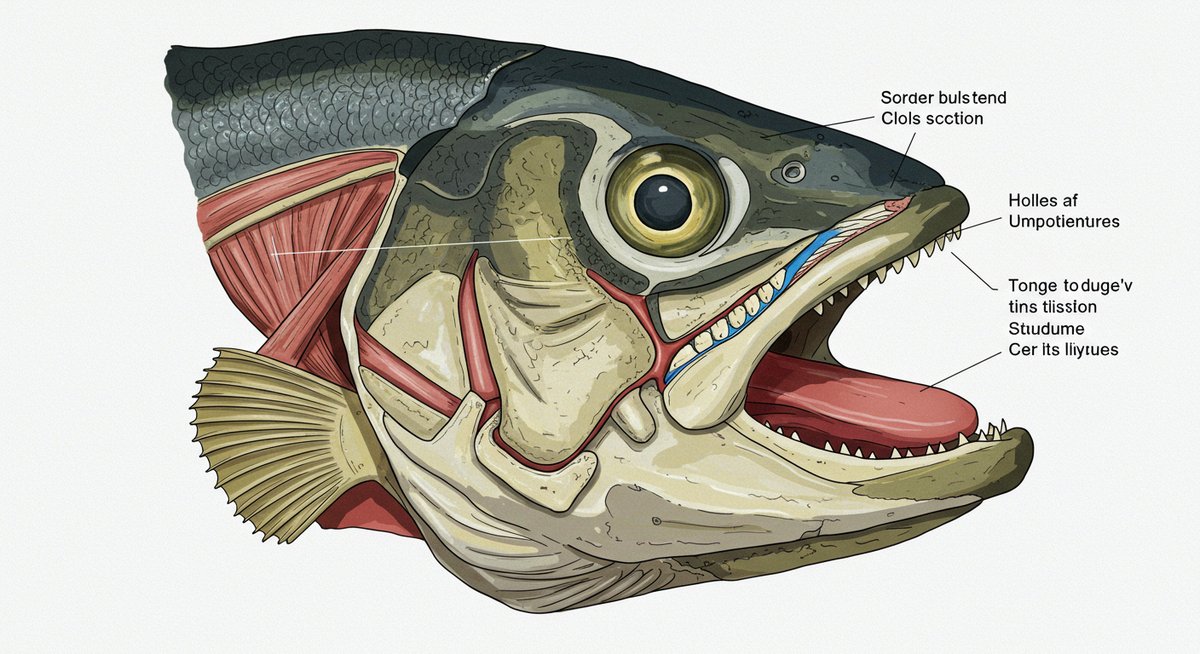

魚にも舌があることをご存知でしょうか。魚の舌は人間とは異なる特徴や役割を持ち、水中で生きるために独自の進化を遂げてきました。

魚の舌は人間とどう違うか

人間の舌は柔らかく、味を感じたり食べ物を動かしたりする働きがあります。では、魚の舌はどうでしょうか。実は多くの魚の舌は骨の一部で、しっかりと固くできています。これは水中で食べ物をつかんだり、歯と一緒にすりつぶしたりするために役立っています。

また、人間の舌にはたくさんの味蕾(味を感じる部分)が集まっていますが、魚の場合、味を感じる細胞は舌だけでなく体の表面やヒゲなどにも広がっています。つまり、魚は舌だけでなく全身で味を感じることができるのです。この違いが、魚が水の中でも敏感にエサを見つけられる理由のひとつになっています。

舌平目など魚の舌に由来する名前の魚

魚の名前の中には、舌に由来するものがいくつか見られます。代表的なのが「舌平目(シタビラメ)」や「ウシノシタ」といった魚です。これらは、平らな体型がまるで舌のように見えることから名付けられました。

舌平目はヨーロッパでも「ソール」と呼ばれ、世界中で親しまれています。また、見た目だけでなく、独特の柔らかさや味わいが料理人に好まれています。表にしてみると、次のようになります。

| 魚の名前 | 由来 | 特徴 |

|---|---|---|

| 舌平目 | 舌の形に似ている | 白身で柔らかい |

| ウシノシタ | 舌の形に似ている | 旨味が強い |

魚の舌にまつわる進化の話

魚の舌は長い進化の過程でさまざまな形や役割を持つようになりました。最初は、骨の一部が舌のように発達したことで、食べ物をしっかり押さえることができるようになりました。これにより、獲物を逃がさずに食べることが可能になったのです。

さらに、魚の種類によって舌の機能が異なります。たとえば、エビやカニなどの甲殻類を食べる魚は、硬い殻を砕くために舌も頑丈になっています。一方、プランクトンを食べる魚では、舌はあまり発達していません。魚の食性や環境に合わせて、舌もまた多様な進化を遂げてきたのです。

身近な魚介類に見る舌の構造と生態

普段スーパーや市場で見かける魚介類も、舌の形や役割に多様性があります。こうした構造は魚たちの生態や生活習慣とも深く関わっています。

舌平目やウシノシタの生態と分布

舌平目やウシノシタは、日本各地の沿岸に広く分布しています。砂地や泥底に住み、体を平らにして底に隠れながら生活しているのが特徴です。動きはゆったりしていますが、砂に潜ることで外敵から身を守ることができます。

これらの魚は夜行性で、夜になると砂の中から出てきて小さな甲殻類や貝類を探して食べます。下あごや舌で砂をかき分け、獲物を見つけるのが得意です。特に舌平目は、海底に広く生息し、季節によって移動することもあります。漁獲のタイミングや場所によって、味や鮮度も変わります。

舌の形がもたらす魚の食べ方や捕食方法

魚の舌の形は、食べ方や捕食方法に大きく影響します。たとえば、舌平目やウシノシタのような平たい魚は、海底で餌を探します。舌を使って砂の中から獲物を押し出し、歯でしっかりと噛み砕きます。

一方、アジやサバなど泳ぎの早い魚は、舌が小さく、主に口全体を使って餌を飲み込みます。このように魚の舌は、その魚がどんな場所でどんな餌を食べているかによって形や発達のしかたが異なります。魚を観察すると、舌の特徴から生態や行動が見えてくるのが面白いところです。

魚の舌の特徴的な進化とその理由

魚の舌は、種類ごとに異なる進化を遂げてきました。たとえば、硬い殻を持つカニや貝を食べる魚では、舌が丈夫で力強い構造になっています。逆に、柔らかいエサを食べる魚では、舌が薄くなって体全体でエサを感じ取る方向に進化しています。

このような進化は、生息する環境や餌の種類に適応した結果といえます。魚の舌を比べることで、どのような場所に住み、どのような食べ物を選んできたかが想像できるのです。水族館などで魚の口元を観察してみると、進化の痕跡を感じ取ることができます。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

養殖現場での魚の舌と健康管理

養殖場では、魚の舌にも目を向けて健康管理が行われています。舌は魚の健康状態を知る手がかりとなる重要な部位です。

魚の舌が健康状態を表すサインになる理由

魚の舌は、健康状態が表れる部分とされています。たとえば、舌が白っぽくなっていたり、ただれていたりすると、病気や寄生虫の疑いがあるため注意が必要です。舌の状態を定期的に観察することで、早期に異変を察知できます。

健康な魚の舌はピンク色で、滑らかな表面をしています。養殖現場では、日々の観察で舌の色や形の変化をチェックし、異常があればすぐに対応します。こうした細やかな管理が、魚の健康維持や安全な出荷につながっています。

養殖魚の食欲や成長と舌の関係

養殖魚の成長には、食欲が大きく関わります。舌の状態が良いと、エサをしっかり味わい、効率よく食べることができます。反対に、舌に傷や炎症があると食欲が落ち、成長も遅れてしまいます。

また、舌はエサの味や質を感じ取る働きもあります。舌の感覚が鈍ると、エサへの反応が悪くなり、健康に影響が出ることもあります。養殖場では、舌の状態を見ながらエサの種類や与え方を調整し、魚の健康と成長をサポートしています。

魚介類の品質管理と舌の役割

出荷前の魚介類は、見た目や臭いだけでなく、舌の状態でも品質チェックが行われます。鮮度が落ちた魚は、舌や口の中に変色や異常が現れることが多いです。このため、舌も重要なチェックポイントとされています。

品質管理の現場では、舌の色や艶を目安にして、出荷基準を守っています。舌がしっかりとしている魚は、鮮度が高く、食べても美味しいとされています。こうした管理が、消費者の食卓に安全で美味しい魚介類を届けるために役立っています。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

食卓に上る魚介と舌に関する豆知識

家庭で調理する魚介類にも、舌にまつわるさまざまな知識があります。美味しく、安心して魚を食べるためのポイントをまとめました。

舌平目など料理で人気の魚の選び方

舌平目やウシノシタは、白身の上品な味わいで人気があります。新鮮なものを選ぶには、目が澄んでいることや体表が艶やかであることが大切です。また、身にハリがあるものほど鮮度が高いとされています。

店頭で選ぶときは、以下のポイントをチェックしましょう。

- 目が透明で黒目がはっきりしている

- 体表がぬめりすぎず、しっとりしている

- 身が弾力を保っている

舌平目は、ムニエルやフライなどさまざまな料理に使えます。新鮮なものを選ぶことで、家庭でもレストランのような味わいを楽しめます。

魚介類の鮮度を見分けるポイントと舌の関係

魚の鮮度を見分けるには、見た目や匂いだけでなく、口の中や舌の状態も重要です。新鮮な魚は、口の中がきれいで舌がピンク色をしています。逆に、鮮度が落ちると舌の色がくすんだり、ぬめりが強くなったりします。

特に舌平目やウシノシタのような白身魚は、舌の状態が味や食感に大きく影響します。購入時に口の中や舌までしっかり確認することで、より良い魚を選ぶことができます。鮮度を見極めるときのチェックリストを参考にすると便利です。

| チェック項目 | 新鮮な魚の状態 |

|---|---|

| 舌の色 | きれいなピンク |

| 舌の表面 | つやがある |

食中毒予防や安全な魚の食べ方

魚介類を安全に食べるには、鮮度の良いものを選び、適切な調理を心がけることが大切です。生食をする場合は、必ず信頼できるお店で購入し、早めに食べるようにしましょう。冷蔵庫で保存する場合も、できるだけ早く消費するのが安心です。

また、加熱調理することで多くの細菌や寄生虫を予防できます。特に、舌や口の中をよく観察し、異常があれば食べるのを避けましょう。自宅で魚をさばくときは、手や包丁を清潔に保つことも重要です。調理前後の手洗いも忘れずに行うと、安全に魚を楽しむことができます。

まとめ:魚の舌を知ることで広がる魚介の楽しみ方

魚の舌には、生態や進化、健康管理などさまざまな役割と秘密が詰まっています。日々の食卓やお買い物、魚を扱う現場でも、舌に注目するだけで新しい発見があるかもしれません。魚の舌について知ることで、より美味しく、安心して魚介類を楽しむヒントが得られます。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!