あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

タマカイとクエの違いと特徴を解説

タマカイとクエはどちらも高級魚として知られていますが、見た目や生態、味わいにさまざまな違いがあります。それぞれの特徴を分かりやすく解説します。

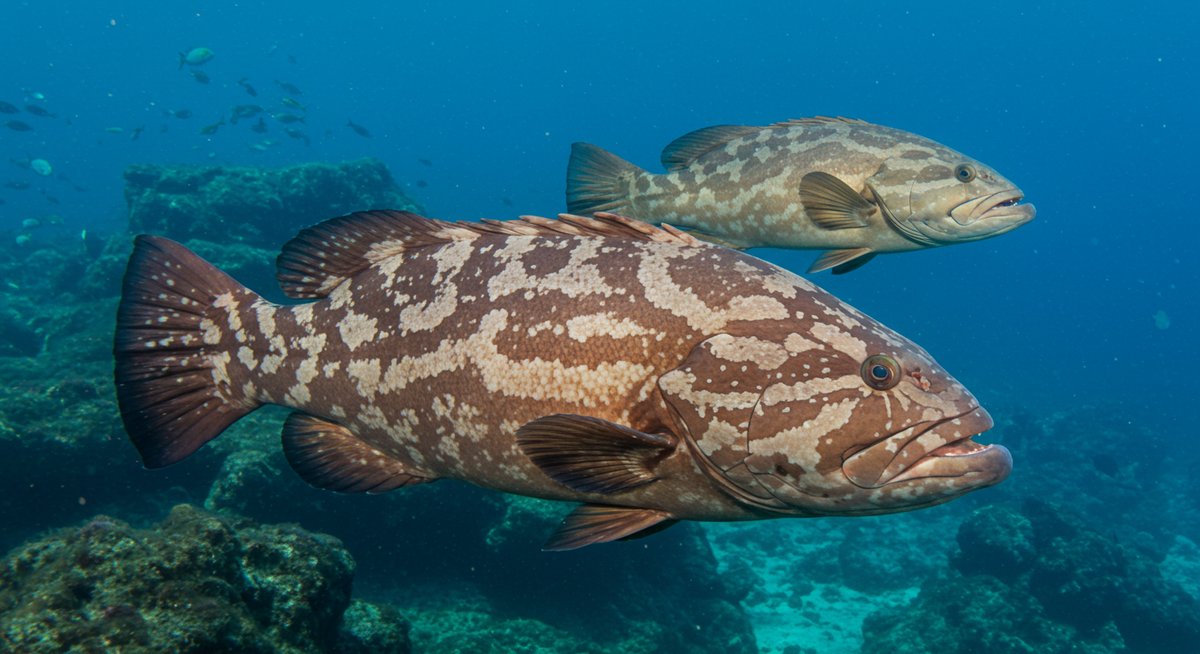

タマカイとはどんな魚か

タマカイはハタ科の魚で、東南アジアやオーストラリアなどの温暖な海域に生息しています。見た目はややずんぐりとした体型で、口が大きく、全体的にがっしりした印象です。

体表は茶色や暗褐色で、小さな斑点が多く見られます。成魚になると非常に大きくなり、体長2メートルを超える個体も珍しくありません。淡白で上品な味わいが特徴で、刺身や鍋料理など幅広い料理に利用されています。

クエとの見た目や生態の違い

タマカイとクエはどちらもハタ科に分類されますが、見た目や生態に違いがあります。クエは日本近海に多く生息し、体長は最大で1メートル前後まで成長します。体色は薄い灰色や褐色で、はっきりした縞模様があることが特徴です。

一方、タマカイは斑点模様が目立ち、より大きく成長します。生息場所も異なり、タマカイは暖かい海域の浅瀬やサンゴ礁付近を好みますが、クエはやや深い岩礁域を好む傾向があります。表にしてまとめると以下の通りです。

| 種類 | 体の模様 | 主な生息地 |

|---|---|---|

| タマカイ | 斑点 | 東南アジア、豪州 |

| クエ | 縞模様 | 日本近海 |

タマカイとクエの味や食べ方の比較

タマカイとクエはどちらも淡泊な白身魚として親しまれていますが、味の違いにも注目されています。タマカイの身はややしっかりとした食感で、クセがなく上品な甘みがあります。火を通しても身が崩れにくいので、煮物や揚げ物にも向いています。

クエは脂がのっており、特に冬場は豊かな旨味を感じられます。刺身や鍋料理が定番で、脂の甘さが際立ちます。どちらも高級魚ですが、クエの方が日本国内での流通量が多く、価格も高めに設定されることが一般的です。

タマカイの生態と分布

タマカイの生息域や成長の特徴、寿命などについて詳しくご紹介します。身近に感じにくい魚ですが、その生態には興味深いポイントが多いです。

生息する場所と分布地域

タマカイは主にインド洋から西太平洋にかけての暖かい海に生息しています。サンゴ礁や岩礁の多い浅い海域を好み、水深30メートル前後の場所によく見られます。日本でも南西諸島などの一部地域で見かけることがありますが、数は多くありません。

生息地域の広さに加え、幼魚と成魚で好む場所が異なる点も特徴です。幼魚の間は河口付近やマングローブ林などの比較的静かな場所で過ごし、成長とともに外洋の岩場やサンゴ礁に移動します。

成長や大きさの特徴

タマカイは成長スピードが比較的速く、成魚になると2メートルを超える大きさにまで育ちます。大きなものでは体重200キログラムを超えることもあります。成長過程で体色や模様も変化し、幼魚の時ははっきりした斑点があり、成長とともに模様が薄くなる傾向があります。

このような大きさから、タマカイは海の中でも頂点に立つ捕食者として知られています。他の魚や甲殻類などを餌にしており、力強いイメージも強い魚です。

繁殖や寿命について

タマカイの繁殖は夏から秋にかけて行われることが多いです。成熟すると、特定の場所に多くの個体が集まって産卵します。産卵後、幼魚は浅瀬でしばらく過ごします。

寿命は20年以上とされており、長寿な魚でもあります。環境が整っていれば、さらに長く生きる例もあります。ただし、乱獲や環境変化の影響を受けやすい面もあり、生息数の減少が問題視されることもあります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

養殖技術とハイブリッド魚の進化

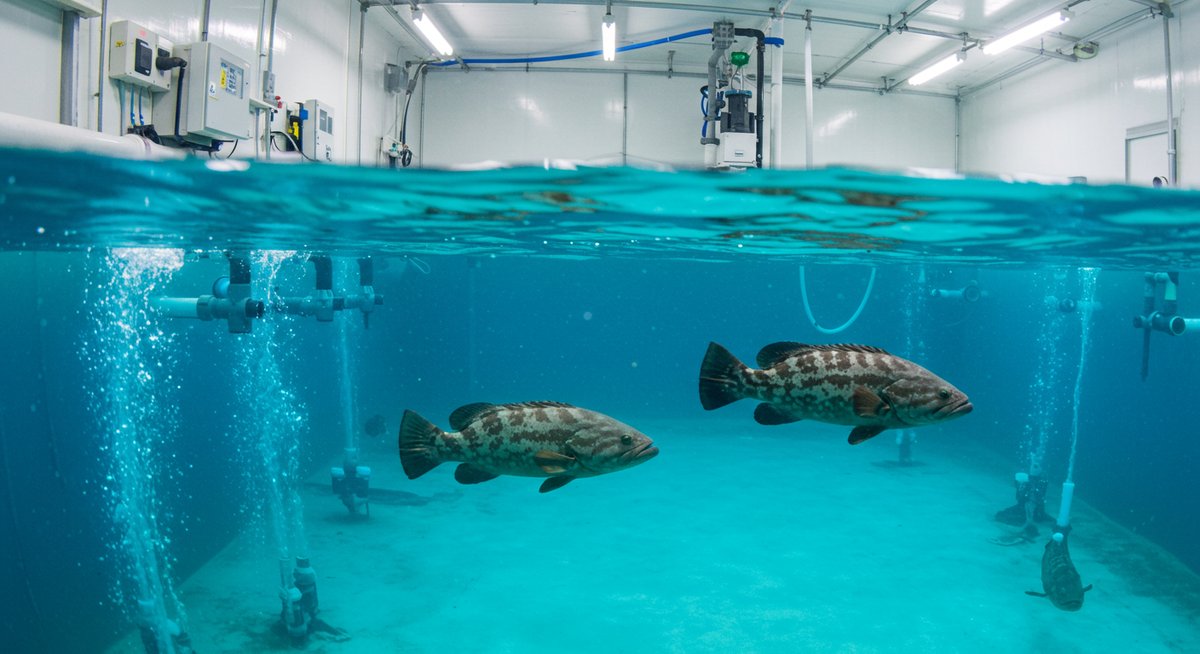

近年はタマカイやクエの養殖技術が進化し、ハイブリッド魚の開発も進んでいます。これまで資源確保が難しかった高級魚の供給が安定するようになりました。

タマカイやクエの養殖方法

タマカイやクエは、稚魚から人工的に育てる養殖が行われています。専用の水槽や生簀(いけす)を使い、水温や水質を管理しながら成長させます。給餌や水の入れ替えを適切に行い、健康な成長を目指します。

とくにタマカイは大きく育つまでに時間がかかるため、長期的な管理が必要です。クエは比較的成長が早く、体格も整いやすいことから、養殖に適した魚として注目されています。

ハイブリッド魚クエタマの開発背景

近年では、クエとタマカイを掛け合わせたハイブリッド魚「クエタマ」の開発が進んでいます。これは、両種の良い特徴を引き出すことを目的に誕生しました。クエの成長の早さとタマカイの丈夫さを併せ持つため、養殖の効率が向上しています。

クエタマは味わいの面でもバランスが良いとされ、従来のクエやタマカイに引けを取らない品質が実現されています。こうしたハイブリッド魚の誕生は、安定した供給や価格の抑制にもつながり、消費者にとっても注目されています。

養殖によるメリットと課題

養殖によるメリットは、資源の安定供給や天然魚の乱獲防止につながる点です。高級魚をより手軽に味わえるようになり、飲食店や家庭での利用も増えています。

一方、課題もあります。養殖場の管理や環境への配慮、病気の発生リスクなどが挙げられます。また、天然魚に比べて味や食感に違いが出る場合があるため、今後の技術改良が求められています。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

タマカイやクエの楽しみ方と注意点

タマカイやクエはさまざまな楽しみ方があり、料理の幅も広がります。ただし、食べる際には安全面にも配慮が必要です。

おすすめの料理やレシピ

タマカイやクエは淡白な白身魚で、どんな料理にも合わせやすい特徴があります。特におすすめなのは次のような料理です。

- 刺身:脂の甘みと弾力のある食感が楽しめます。

- 鍋料理:身が崩れにくく、出汁に旨味が広がります。

- 煮付け:淡白な味わいを生かし、濃いめの味付けとも好相性です。

そのほか、唐揚げやムニエルなども美味しく仕上がります。骨が太いので、調理前に下処理をしっかり行うことがポイントです。

食べる際の注意点と安全性

タマカイやクエを食べる際には、衛生管理の徹底が重要です。新鮮なものを選び、調理前には十分に洗浄しましょう。生食の場合は特に鮮度に注意し、信頼できる店舗や専門店で購入することが安心です。

また、まれに大型魚にはシガテラ毒と呼ばれる自然毒が蓄積することがあります。一般的な流通では問題ありませんが、過去に捕獲された大型個体は注意が必要とされています。

旬や美味しい食べ方のポイント

クエの旬は冬とされ、寒い時期は脂がのって特に美味しくなります。鍋料理やしゃぶしゃぶが人気で、身の甘みや旨味が引き立ちます。

一方、タマカイの旬は地域によってやや異なりますが、通年で養殖品が流通しているため、安定した品質が楽しめます。火を通しても硬くなりにくく、調理の幅が広いので、好みや季節に合わせて工夫してみてください。

まとめ:タマカイとクエの違いや養殖事情を知って魚介をもっと楽しもう

タマカイとクエは見た目や生態、味わいに違いがありますが、どちらも幅広い料理で楽しめる魅力的な魚です。近年は養殖技術やハイブリッド魚の開発が進み、より身近な存在となっています。

食べる際は安全面や旬に気をつけながら、それぞれの美味しさを堪能してみてください。新しい魚介の楽しみ方として、タマカイやクエを選択肢に加えてみるのもおすすめです。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!