ノコギリザメとノコギリエイの違いが分かる特徴と見分け方

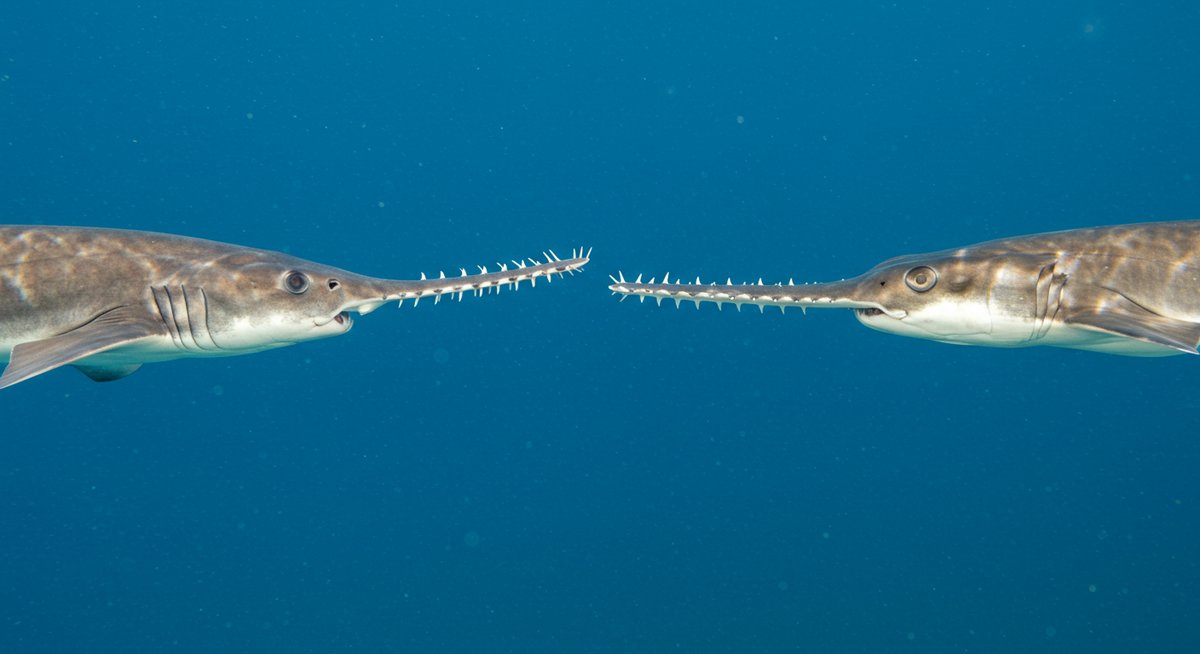

ノコギリザメとノコギリエイは、どちらも長いノコギリ状の口先を持つことで知られていますが、実はまったく異なる種類の魚です。混同されがちなこの2種の見分け方を、特徴ごとに解説します。

ノコギリザメとノコギリエイの体のつくり

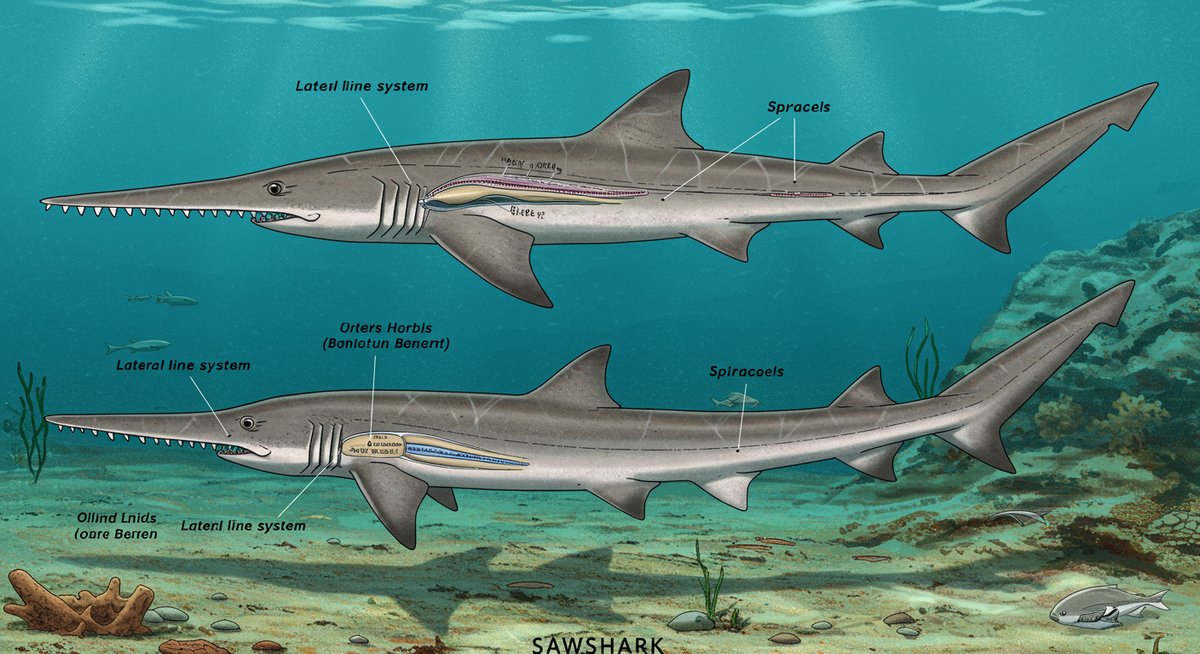

ノコギリザメは細長い体つきで、一般的なサメに似たフォルムをしています。背中の上部に一対の背びれがあり、体は比較的柔らかく、全体的にしなやかな形状です。口先から真っすぐ伸びるノコギリ状の突起には、等間隔で鋭い突起(歯)が並んでいるのが大きな特徴となっています。

一方、ノコギリエイはエイの仲間で、平たい体を持っています。胸びれが大きく、体の左右に広がっているため、上から見るとひし形や円形に近いシルエットです。ノコギリ状の口先はノコギリザメに似ていますが、体つき自体はエイそのものです。この違いは、観察すればすぐに分かります。

エラの位置とヒゲの有無による見分け方

ノコギリザメとノコギリエイは、エラの位置と口元のヒゲの有無で簡単に見分けることができます。ノコギリザメはエラ穴が体の側面に5つ並んでおり、その下に短いヒゲ(バーベル)がついているのが特徴です。このヒゲは、砂の中の獲物を探すセンサーの役割も果たしています。

一方、ノコギリエイはエラ穴が体の腹側にあり、口元にヒゲがありません。エイ特有の平たい体の裏側にエラが並んでいるため、魚体の下を覗くと分かりやすいです。以下の表に違いをまとめます。

| 種類 | エラの位置 | ヒゲの有無 |

|---|---|---|

| ノコギリザメ | 側面 | あり |

| ノコギリエイ | 腹側 | なし |

生息域と暮らし方の違い

ノコギリザメは主に深海から比較的浅い海の砂地や泥地に生息しています。単独で行動することが多く、底生性(海底で暮らす)の生活を送っています。警戒心が強く、人目につきにくい習性です。

ノコギリエイは、熱帯や亜熱帯の沿岸、河口域などの比較的浅い場所に生息しています。ときおり淡水域にも入ることがあり、この点がノコギリザメとの大きな違いです。体のつくりや生息する環境の違いから、暮らし方にも違いが見られます。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

ノコギリザメの生態と意外な魅力

ノコギリザメはその独特な姿や生態から、水族館でも人気のある魚です。普段はあまり知られることのないノコギリザメの生態や、意外な魅力についてご紹介します。

ノコギリの役割と使い方

ノコギリザメの最大の特徴は、やはり口先にあるノコギリ状の突起です。この部分は「ロストラム」と呼ばれ、エサを探すのに欠かせない役割を果たしています。ノコギリザメはロストラムを海底にこすりつけたり、左右に振ったりして小魚や甲殻類を驚かせ、砂の中から追い出して捕まえます。

また、獲物をすばやく捕らえるためにノコギリを使って攻撃する様子も観察されています。ノコギリ部分には感覚器官が多く備わっていて、わずかな電気信号や動きも感じ取ることができます。この敏感なセンサーのおかげで、暗い海底でも効率よく獲物を探すことができるのです。

食性と主な獲物

ノコギリザメは肉食性で、主に小魚やエビ、カニなどの甲殻類を捕食しています。海底をゆっくり移動しながら、砂や泥の中に隠れている生き物を探し出します。ノコギリ状の口先を駆使し、素早い動きで獲物を仕留めるのが特徴です。

ときにはイカやタコなどの軟体動物を食べることもあります。口が大きいため、ある程度の大きさの獲物も丸呑みにできる点も、ノコギリザメの強みといえるでしょう。他のサメに比べると比較的のんびりした性格ですが、狩りのときは俊敏な動きを見せます。

漁業や人との関わり

ノコギリザメは日本近海にも生息しており、沿岸漁業の網にかかることがあります。しかし、食用としてはあまり流通していません。身は白身でクセが少なく、地方によっては天ぷらや煮付けなどに利用されることもありますが、希少なため一般の市場にはほとんど出回っていません。

水族館では、そのユニークな姿が人気を集めています。見た目が珍しいだけでなく、穏やかな性質や独特の泳ぎ方が観察できるため、教育的な展示としての価値も高いです。環境変化や乱獲の影響を受けやすい生き物であるため、適切な保護管理も重要視されています。

ノコギリエイの不思議な生態と絶滅危惧の現状

ノコギリエイはノコギリザメによく似た特徴を持ちながら、エイならではの生態や生活様式を持っています。しかし、現在は絶滅の危機に直面している動物としても知られています。

ノコギリエイが持つユニークな特徴

ノコギリエイは平たい体と大きな胸びれ、そして長いノコギリ状の口先が特徴的です。このノコギリ部分には鋭い歯が左右に規則正しく並んでおり、防御や獲物の捕獲に使われています。また、ノコギリ部分には敏感な感覚器官が並んでいて、川底や海底の動きを敏感にキャッチできます。

ノコギリエイは砂や泥に潜む小魚やエビ、カニなどをノコギリで掘り起こして食べる習性があります。ときには敵から身を守るため、ノコギリを振り回して威嚇することもあります。特徴的な体つきと行動は、観察していて飽きることがありません。

世界に生息する種類と水族館での展示

ノコギリエイは世界中の熱帯・亜熱帯地域に数種類が生息しています。たとえば、オーストラリア近海や東南アジアの沿岸、アフリカやアメリカの一部沿岸などが主な生息地です。種類によって体の大きさやノコギリの長さ、歯の本数に違いがあります。

水族館での展示は非常に珍しく、日本国内ではごく限られた施設でしか見ることができません。大きな体と飼育の難しさから、展示事例は多くありませんが、もし出会えたら貴重な体験となるでしょう。

絶滅危惧種となった主な理由

ノコギリエイは国際自然保護連合(IUCN)によって絶滅危惧種に指定されています。その主な理由は、沿岸開発による生息地の減少と、ノコギリ部分が珍重され過剰に漁獲されたことです。とくにノコギリは工芸品や装飾品として取引されることが多く、乱獲の一因となりました。

さらに、網などの漁具に偶然かかる混獲被害も大きな問題です。ノコギリエイは再生産力が低く、個体数が一度減少すると回復しにくいという特徴があります。このため、各国で保護対策や漁獲制限が進められています。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

ノコギリを持つ魚たちと進化のひみつ

ノコギリザメやノコギリエイのように、口先がノコギリ状に変化した魚はとても珍しい存在です。こうした特徴がどのように生まれ、どんな進化の意味があるのか紐解いてみましょう。

進化の過程で生まれたノコギリの形

ノコギリ状の口先は、進化の過程でそれぞれ独自に発達してきました。ノコギリザメとノコギリエイは見た目がよく似ていますが、実は全く別のグループに属しています。これは「収斂進化(しゅうれんしんか)」と呼ばれる現象で、似たような環境や生活に適応するため、異なる種が同じような特徴を持つようになったのです。

どちらも底生の生活を送り、砂や泥の中に潜むエサを効率よく探すために、長く細い口先が進化しました。このノコギリ部分は、獲物の捕獲や敵から身を守るのに役立っており、環境に適応した特徴といえます。

ノコギリを持つ他の魚との比較

ノコギリザメとノコギリエイ以外にも、ノコギリ状の口先を持つ魚がわずかに存在します。たとえば「ノコギリガザミ」と呼ばれるカニの仲間や、「ノコギリソウダ」といった魚も見られますが、これらは全く異なる分類です。

ノコギリ状の突起は、どの生物も「エサを探す」「敵から身を守る」などの目的で発達しました。以下のようにまとめることができます。

| 種類 | ノコギリの用途 | 分類 |

|---|---|---|

| ノコギリザメ | 獲物探し・攻撃 | サメ類 |

| ノコギリエイ | 獲物探し・防御 | エイ類 |

| ノコギリガザミ | 攻撃・防御 | カニ類 |

サメとエイの違いから見る多様性

サメとエイはどちらも軟骨魚類の仲間ですが、体の形や生活環境に大きな違いがあります。サメは流線型の体と発達した尾びれを持ち、広い海を泳ぎ回る種が多いのが特徴です。

一方、エイは平らな体と大きな胸びれを持ち、海底でじっとしていることが多いです。進化の過程で、同じノコギリを持つようになったとはいえ、その暮らし方や体のつくりの多様性はとても興味深いポイントです。こうした多様性こそが、海の豊かな生態系を支えています。

まとめ:ノコギリザメとノコギリエイの魅力を知って海の多様性を体感しよう

ノコギリザメとノコギリエイは、見た目こそよく似ているものの、生態や体のつくり、暮らし方に大きな違いがあります。それぞれが独自に進化したノコギリ状の口先は、海の生き物たちの多様な適応の象徴といえる存在です。

海の中には、まだまだ知られていない不思議な生き物が数多く暮らしています。ノコギリザメやノコギリエイのことを知ることで、海の生態系や多様性への理解がより深まります。水族館や書籍で見かけた際は、その魅力や進化のひみつにも注目してみてください。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣