イワナ坊主とは何か特徴や由来を解説

イワナ坊主は日本各地の川や渓流に伝わる、魚にまつわる不思議な存在です。その特徴や由来には、地域性や民話ならではのユニークな背景が見られます。

イワナ坊主の名前の由来と意味

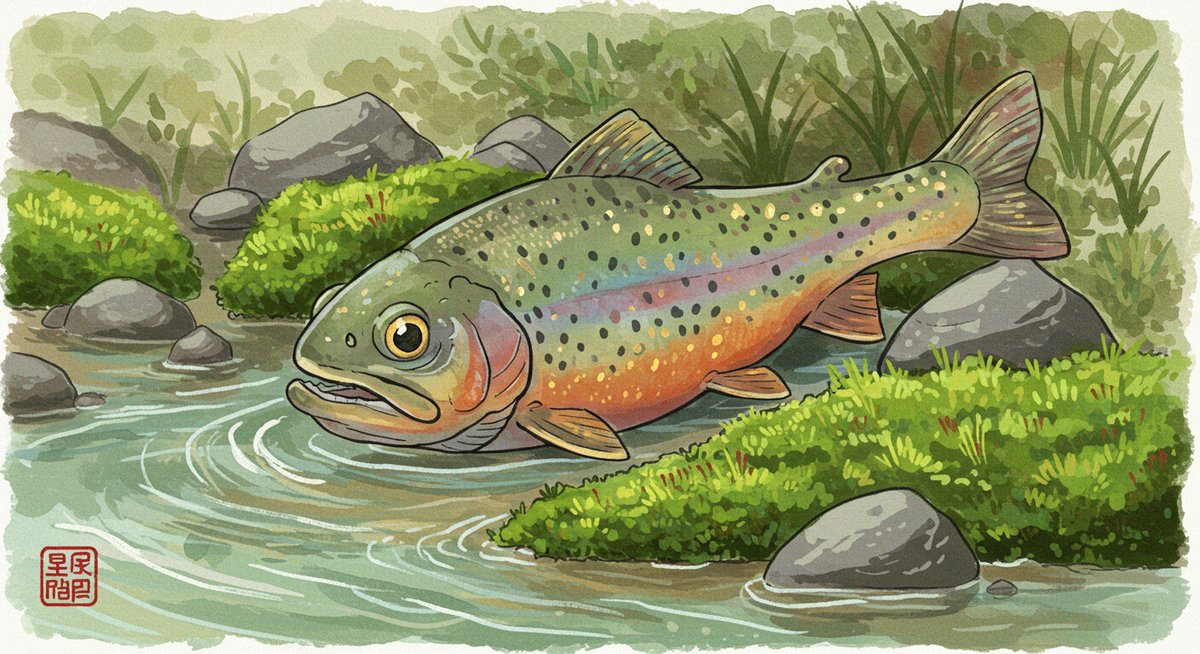

イワナ坊主という名前は、「イワナ」と呼ばれる川魚と、「坊主」という表現が組み合わさっています。イワナは渓流に棲む魚として知られ、透き通るような美しい姿が特徴です。「坊主」という言葉は、子どもや小柄な者、さらには何もないさまを指すこともあり、地域によって意味が異なります。

この名前が生まれた背景には、イワナの姿がどこか人間の子どものように見えるという発想や、釣り人が魚が釣れなかった時に「坊主」と呼ぶ風習からきているともいわれます。また、坊主頭のように丸くてつるりとした姿をイワナに重ねて想像する地域もあります。このように、イワナ坊主の名前には川魚への親しみや、身近な存在であったことが反映されています。

伝承や昔話に登場するイワナ坊主の姿

昔話や地方の伝承には、イワナ坊主が神秘的な存在として描かれることがよくあります。たとえば、イワナ坊主は釣り人の前に突然現れ、川の主として人を導いたり、時には悪戯をしたりするという話があります。

また、一部の地域では、イワナ坊主は頭が大きく、体が小さい不思議な風貌で描かれることもあります。その姿は、子どもの妖怪や精霊のようでもあり、川の安全や豊かな漁獲を祈る象徴として語り継がれてきました。このような物語は、川や魚への敬意や自然との共生の考え方も色濃く反映しています。

他の水辺の妖怪や伝説との違い

イワナ坊主は、水辺に現れる他の妖怪や伝説と比較しても特徴的な存在です。たとえば、カッパや川太郎といった有名な水の妖怪は、いたずら好きで人々を驚かす話が多いですが、イワナ坊主はもっと身近で控えめな印象を持つことが多いです。

また、イワナ坊主は漁や釣りに直結した現象や出来事と結びつけて語られることが多く、釣り人にとっては吉兆や凶兆の存在として捉えられてきました。以下のように、よく比較される妖怪との違いをまとめます。

| 妖怪名 | 主な特徴 | 関わりの深い文化 |

|---|---|---|

| イワナ坊主 | 川魚と融合、人懐こい | 釣り、川の伝承 |

| カッパ | 甲羅を持つ、いたずら | 農作業、水難防止 |

| 川太郎 | 子ども姿、力持ち | 水辺の安全祈願 |

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

イワナ坊主と川魚文化との関わり

イワナ坊主は、日本の川魚文化や釣り、地域の伝統と深く結びついています。その存在は、自然と人が寄り添ってきた証でもあります。

釣り文化や民話に見るイワナ坊主

日本の多くの村落では、川魚の釣りが生活の一部として根付いています。イワナ坊主は、そんな釣り文化の中で語り継がれてきた存在です。たとえば、「今日はイワナ坊主が現れたから魚が釣れなかった」といった話が釣り人の間で交わされ、釣果の善し悪しをユーモラスに説明するためのエピソードとしても使われます。

また、子どもたちが川遊びをする際にも、「イワナ坊主に気をつけなさい」と言われることがあります。これは、川での安全や自然への敬意を伝える教訓も含まれています。民話や昔話に登場するイワナ坊主は、地域社会のつながりや、自然に対する畏敬の念を象徴するキャラクターとして愛されています。

地域ごとに伝わるイワナ坊主のバリエーション

イワナ坊主は全国に存在しますが、その姿や性格、伝えられ方は地域によってさまざまです。例えば、東北地方では優しい精霊のように描かれることが多い一方、山間部では少し怖い存在として語られることもあります。

また、呼び名や伝承内容も異なります。ある地域では「イワナ童子」と呼ばれ、魚を釣る者の守り神とされることもあれば、別の地域では「イワナの化け物」として語られます。これらの違いは、その土地の自然環境や、川魚との関わり方によるものです。こうしたバリエーションは、各地の文化や人々の暮らしぶりを映し出しています。

イワナ坊主がもたらす自然へのメッセージ

イワナ坊主の伝承は、単なる昔話にとどまりません。そこには、川や自然環境の大切さを伝えるメッセージが込められています。たとえば、「イワナ坊主が現れる川は魚が豊か」といわれる伝承は、綺麗な水や自然環境が守られている証と受け止められています。

また、イワナ坊主を敬うことで、むやみに魚をとり過ぎないようにしたり、川を汚さないよう心がける風習も生まれました。こうした伝承を通じて、自然との共生や、次世代への資源継承の大切さが地域社会に根付いています。

イワナ坊主にまつわる食文化や養殖事情

川魚であるイワナは日本の食卓にも登場し、イワナ坊主の伝説とともに食文化や養殖にも影響を与えています。

イワナの養殖と食用としての広がり

イワナはもともと山間の清流に棲む魚ですが、近年は各地で養殖が盛んに行われています。養殖によって、以前は山奥に行かなければ味わえなかったイワナも、都市部の飲食店やスーパーで手に入るようになりました。

養殖の技術が進んだことで、安定した供給と品質の向上が可能となり、イワナは幅広い世代に親しまれています。生食や焼き魚としての需要も高まり、観光地の名物料理として提供されることも増えました。川魚の中ではクセが少なく、やさしい味わいが特徴です。

イワナ料理の定番や美味しい楽しみ方

イワナはクセがなく淡白な味わいが魅力です。塩焼きや唐揚げといった定番料理はもちろん、刺身や寿司にして味わうこともあります。イワナそのものの風味を楽しみたい場合は、シンプルな調理法がおすすめです。

以下にイワナ料理の主な楽しみ方をまとめます。

- 塩焼き:串に刺し、炭火でじっくり焼き上げる。外はパリッと、中はふっくらとした食感が特徴です。

- 唐揚げ:小ぶりなイワナを丸ごと揚げることで、骨まで食べられるカリカリ感が楽しめます。

- 刺身・寿司:新鮮なイワナはクセが少なく、あっさりとした味わいで人気があります。

地域によっては味噌田楽や甘露煮など、郷土料理としても工夫が凝らされています。それぞれの料理法でイワナの旨みを存分に堪能することができます。

イワナ坊主が与える地元グルメへの影響

イワナ坊主の伝説は、地元グルメや観光地の食文化にも影響を与えています。イワナ坊主をモチーフにしたメニューや、キャラクターグッズが登場する地域も増えています。例えば、イワナ坊主のイラストを使ったパッケージや、地元限定の「イワナ坊主定食」など、伝説とグルメが結びついた新しい魅力づくりが行われています。

こうした取り組みは、地域の活性化や観光客のおもてなしにも役立っています。イワナ坊主の物語を知ることで、料理をより深く味わえるだけでなく、地域文化への理解も深まります。地元ならではの工夫や伝統が息づくグルメは、多くの人に親しまれています。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

現代社会でのイワナ坊主の存在

イワナ坊主は昔話だけでなく、現代の創作や日常生活の中にも新たな形で登場し続けています。

イラストや創作作品でのイワナ坊主の人気

イワナ坊主は、そのユニークな姿や親しみやすいキャラクター性から、イラストや創作作品でも人気を集めています。特に、絵本や児童書、地域の観光パンフレットなどでイワナ坊主が描かれることが増えました。

また、現代アートやクラフト作品のモチーフとしても使われることがあり、地元の特産品やPRグッズのデザインに採用されることもあります。こうした活動を通じて、イワナ坊主は子どもから大人まで幅広い層に親しまれる存在となっています。

SNSやネットで話題になるイワナ坊主

インターネットやSNSの普及とともに、イワナ坊主に関する画像やエピソードも話題になっています。たとえば、釣り体験の写真やイワナ坊主をモチーフにしたイラストが投稿されることで、地域の伝説が全国に広がるきっかけとなっています。

また、「イワナ坊主チャレンジ」や「イワナ坊主祭り」といったイベントの模様もネットで紹介され、興味を引く話題となっています。SNS上では、親しみやすいキャラクターとしてのイワナ坊主が、地域の魅力発信や交流のきっかけとして活躍しています。

イワナ坊主を活用した観光や地域イベント

イワナ坊主は地域振興や観光イベントのシンボルとしても活用されています。たとえば、イワナ坊主にちなんだスタンプラリーやグルメフェア、地元の手作り雑貨市などが開催され、観光客や地元の人々の交流の場となっています。

こうしたイベントでは、イワナ坊主の着ぐるみが登場したり、子ども向けのワークショップが開かれたりと、多世代で楽しめる工夫が凝らされています。地元の自然や伝統文化と一体となったイベントは、地域の魅力を再発見する機会にもなっています。

まとめ:イワナ坊主が紡ぐ川と人のユニークな物語

イワナ坊主は、川魚や自然と人とを結びつけるユニークな存在です。その伝承や物語は、古くから地域の暮らしや文化に息づき、今もさまざまな形で受け継がれています。

食文化や観光、創作活動などを通じて、イワナ坊主は時代とともに新しい価値を生み出し続けています。川と人の物語に彩りを添えるイワナ坊主の存在は、自然や伝統を大切にする気持ちを未来へと伝えてくれるでしょう。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣