魚の浮き袋とは何か特徴と役割を分かりやすく解説

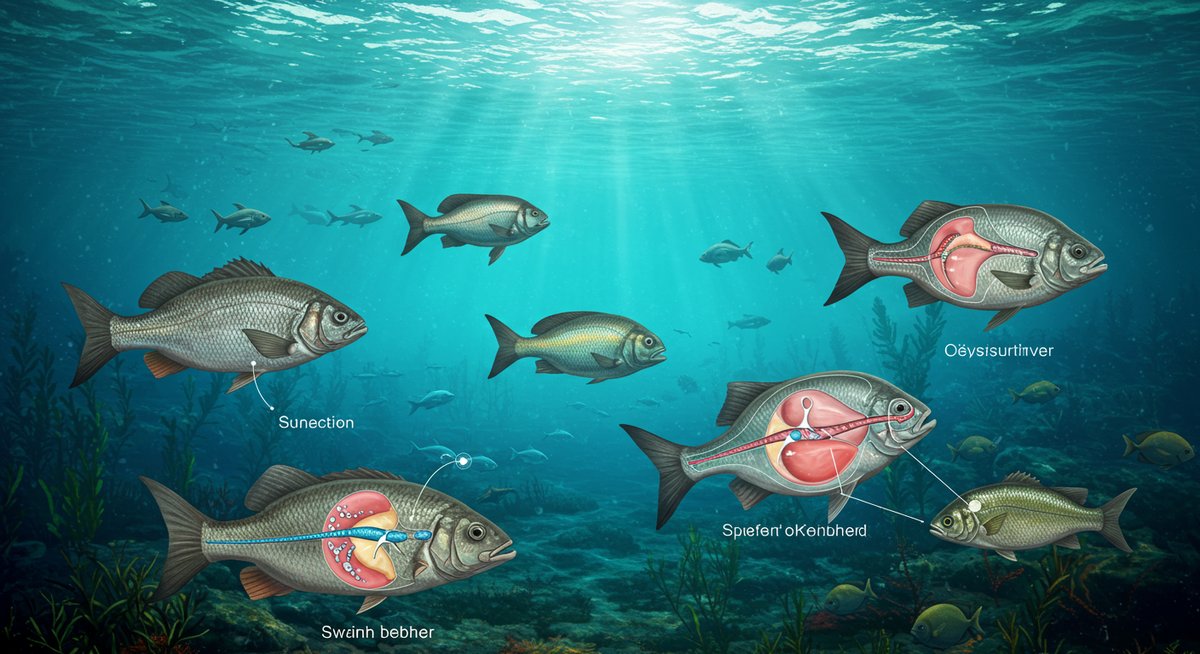

魚の体の中には「浮き袋」という器官があります。これは魚が水の中で浮いたり沈んだりするのを助ける、大切な役割を持っています。

魚が浮き袋を持つ理由とその基本構造

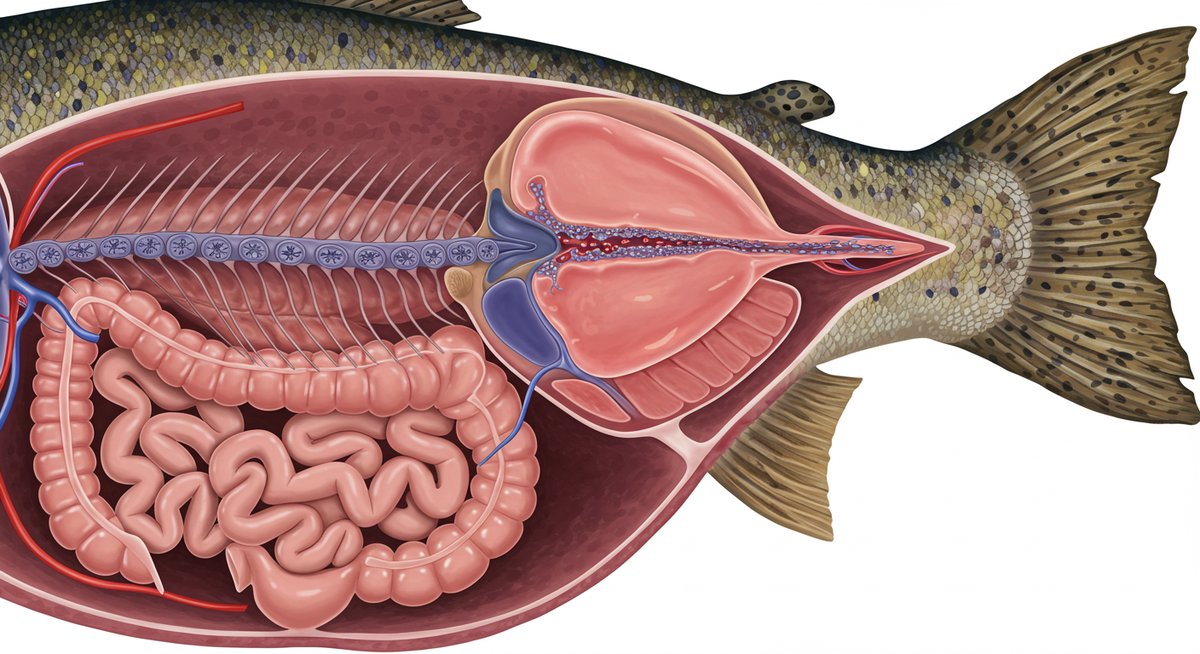

魚が水中で自由に泳げるのは、体の内部にある浮き袋のおかげです。浮き袋とは、お腹のあたりにあるガスの入った袋状の器官で、主に酸素や窒素などの気体が詰まっています。魚はこの袋の中のガス量を調節することで、水面近くや深い場所など、好きな水深に体を保つことができます。

浮き袋の基本的な構造は、薄い膜でできていて弾力があります。魚が水中でじっとしていても沈まず、また浮き上がりすぎないようにバランスを取る役割があります。この仕組みによって、魚は泳ぎに無駄なエネルギーを使わずに済むため、効率良く生活することができます。

浮力調整以外にもある浮き袋の重要な働き

浮き袋の主な役割は浮力の調整ですが、それだけではありません。一部の魚では、浮き袋が音を伝える働きを持つため、聴覚の補助として使われています。これにより、水中で仲間や外敵の動きを察知しやすくなります。

また、魚によっては浮き袋を使って音を出すこともあります。例えば、威嚇や求愛の場面で体を震わせ、浮き袋を共鳴させて音を発する種類もいます。浮き袋は目立たない存在ですが、魚の暮らしにとって多方面で役立つ重要な器官です。

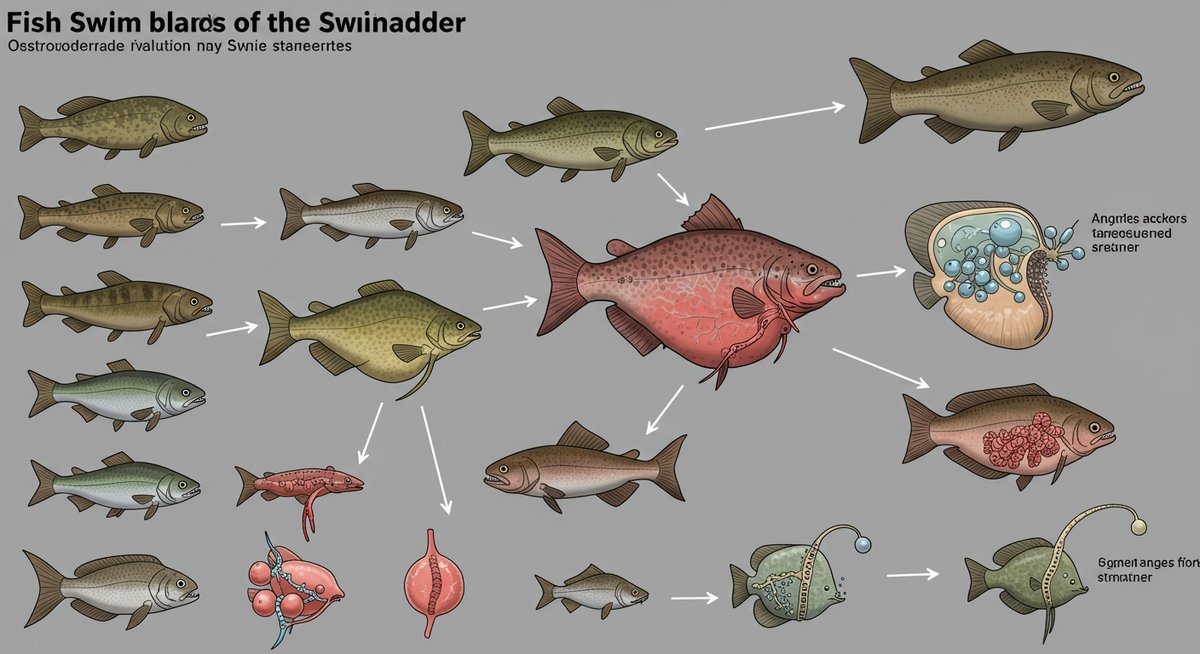

魚の種類によって異なる浮き袋の形と進化

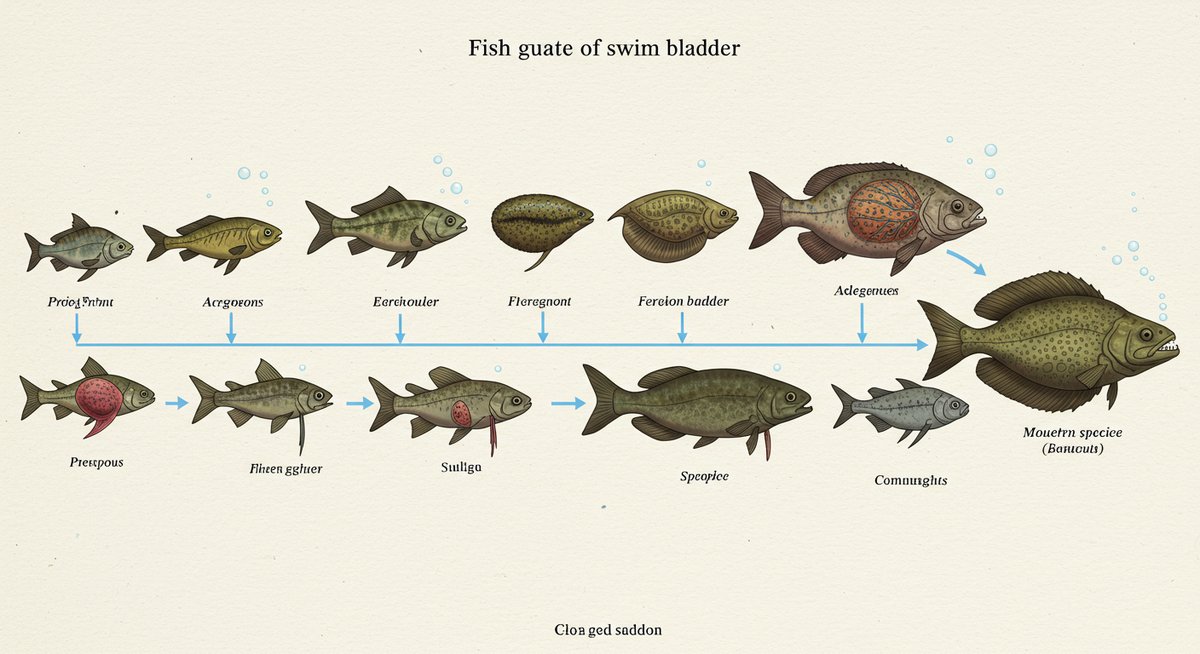

魚の種類によって、浮き袋の形や働きには違いがあります。淡水魚や浅い海に住む魚は、複雑な構造の浮き袋を持つ場合が多く、細かい浮力調整が得意です。一方、深海魚や進化の過程で浮き袋が退化した魚もあります。

進化の過程では、捕食方法や生息する環境の違いによって、浮き袋が大きくなったり逆に小さくなったりしています。浮き袋の形や大きさは、魚の生活スタイルを反映しており、環境に適応するために少しずつ変化してきたことがわかります。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

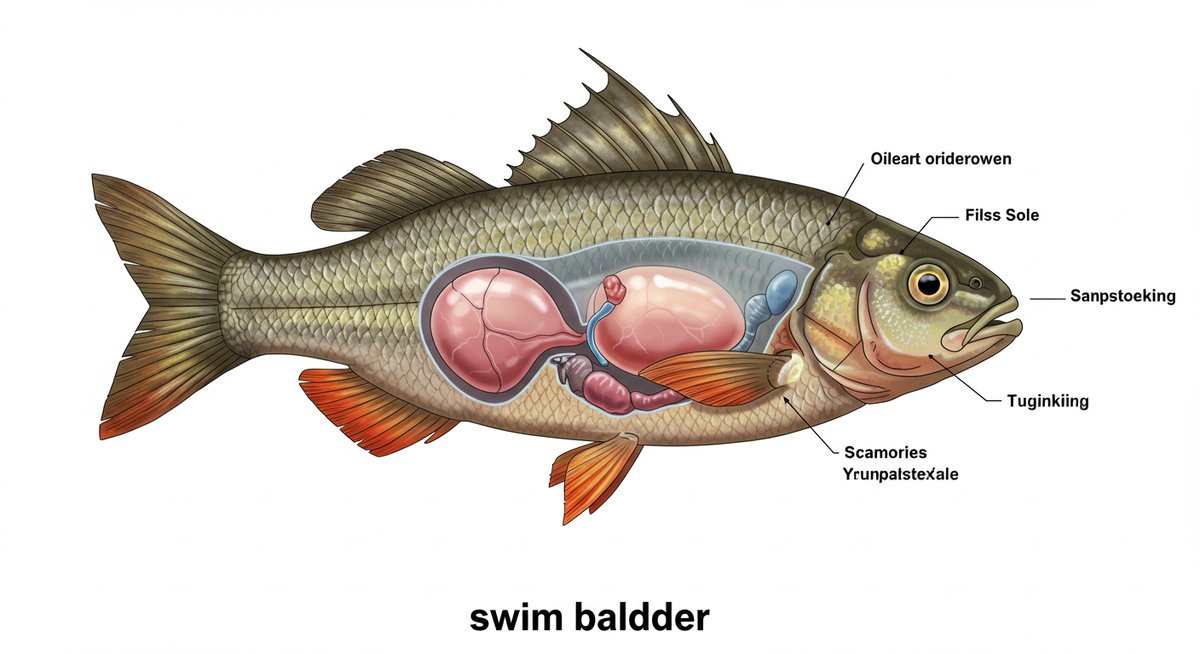

浮き袋の仕組みと魚の体内での働き

浮き袋は単なる袋ではなく、精密にコントロールされる器官です。魚がどのようにして体を浮かせたり沈めたりするのか、その詳しい仕組みを見てみましょう。

ガスの出し入れによる浮力コントロールの方法

魚は浮き袋の中に含まれるガスの量を変えることで、浮き沈みをコントロールしています。たとえば、水深が深くなると周囲の水圧が高くなり、浮き袋が縮みます。このとき、魚は血液中のガスを浮き袋へ送り込むことで、元の大きさに戻します。

逆に、水面近くに上がると浮き袋が膨らみすぎてしまうため、今度はガスを血液に戻す仕組みが働きます。これらの調整は自動的に行われ、魚がエネルギーを余分に使わなくても済むようになっています。こうした仕組みのおかげで、魚は好きな水深で自然に体を保つことができます。

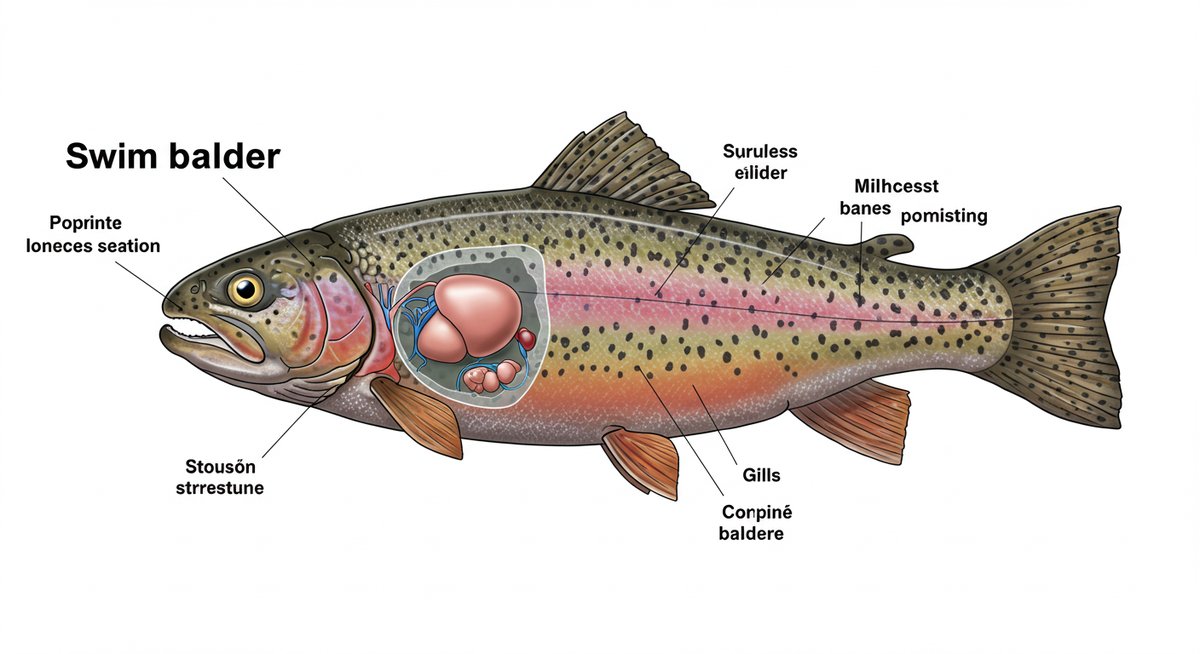

有気管型と無気管型の違いと特徴

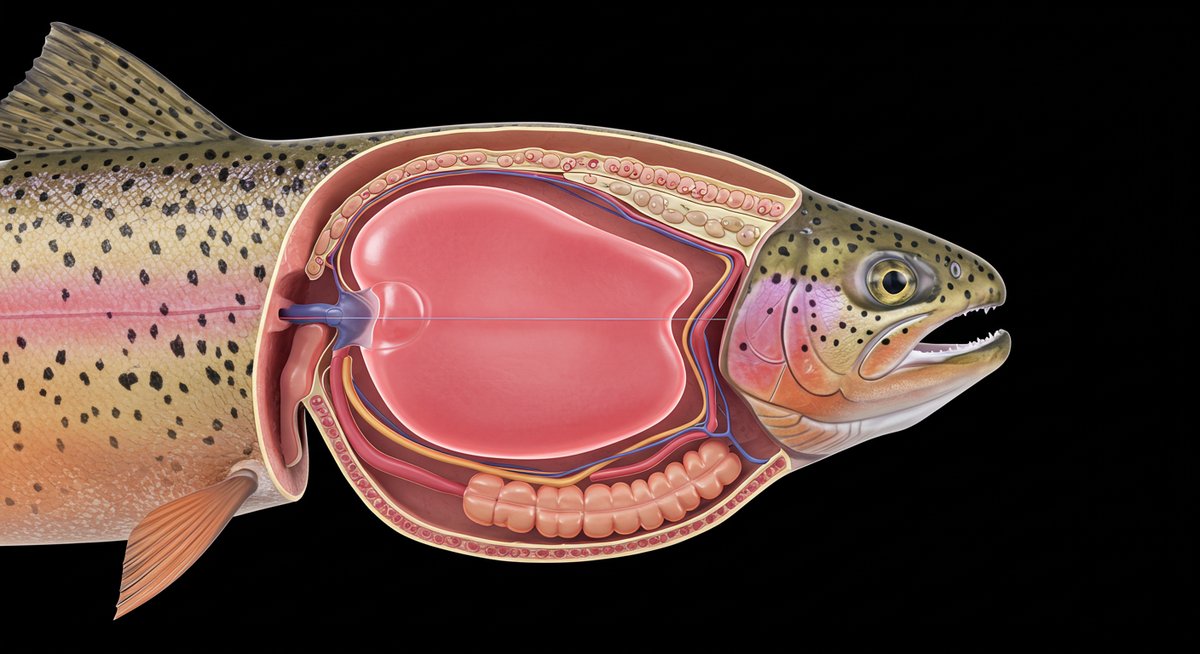

魚の浮き袋には「有気管型」と「無気管型」という2つのタイプがあります。有気管型は、浮き袋が食道とつながっており、魚が直接口から空気を取り込むことができるタイプです。主に淡水魚や浅い場所に住む魚に多く見られます。

一方、無気管型は食道と浮き袋がつながっておらず、ガスの出し入れは血液を通じて行われます。こちらは深い場所や海に住む魚に多く、急な水圧の変化にも対応しやすい特徴があります。このように、住む場所や生活スタイルによって浮き袋の構造も異なっています。

聴覚や音の発生に関わる浮き袋の役割

浮き袋は浮力調整だけでなく、音の伝達や発生にも役立っています。浮き袋が鼓膜のような働きをし、水中の振動や音を増幅することで、魚がより敏感に周囲の音を感じ取れるようになります。

また、一部の魚は浮き袋を使い、体を振動させて音を出します。この音は仲間への合図や縄張り争い、異性へのアピールなど、さまざまな場面で利用されています。浮き袋は、魚同士のコミュニケーションにも役立つ存在です。

浮き袋を持たない魚とその生存戦略

すべての魚が浮き袋を持っているわけではありません。浮き袋を持たない魚も多く、彼らは独自の方法で水中生活に適応しています。

サメやエイなど浮き袋を持たない魚の特徴

サメやエイなどの軟骨魚類には、一般的な浮き袋がありません。彼らは浮力を得るために、体内に大量の油を蓄える肝臓を持っています。この油は水よりも軽いため、魚体全体を浮かせる働きをしています。

また、サメは常に泳ぎ続けることで沈まないようにしているのも特徴です。浮き袋がないことで、急な水深の変化にも強く、より広い範囲を自由に移動できるという利点があります。

泳ぎ続ける魚と海底に棲む魚の違い

浮き袋を持たない魚の中には、常に泳ぎ続けるタイプと、海底にじっとしているタイプがいます。泳ぎ続ける魚は、筋肉やヒレの働きによって浮力を調整しています。たとえば、マグロやカツオがこれに当たります。

一方、海底に棲む魚は、体全体を平らにして底に沈みやすくなっています。ヒラメやカレイなどは、浮力を必要とせず、砂の中に身を隠すことで外敵から身を守っています。このように、生息場所や生活スタイルによって適応の方法が異なっています。

浮き袋が未発達な魚に見られる工夫

浮き袋が小さい、または未発達な魚もいます。これらの魚は、代わりに筋肉や骨格の構造で浮力を調整しています。たとえば、骨が少なく、柔らかい体を持つことで軽さを保つ種類もあります。

また、体の形を細長くしたり、脂肪分を多く蓄えることで水中でのバランスをとっています。これらの工夫によって、浮き袋がなくても効率よく泳げるようになっています。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

魚介類や養殖で注目される浮き袋の利用と価値

魚の浮き袋は、食材や健康食品としても注目されています。近年では養殖業や他の分野でも新しい利用が進んでいます。

食材や健康食品としての浮き袋の人気

浮き袋は「魚膠(ぎょこう)」や「魚の膠(にかわ)」とも呼ばれ、特にアジア地域では高級食材として人気があります。食感はプリッとした歯ごたえで、スープや煮込み料理、薬膳料理によく使われます。コラーゲンが豊富で、美容や健康を意識する人からも支持されています。

表:浮き袋の利用例

| 用途 | 説明 | 主な地域 |

|---|---|---|

| 食用 | 煮込み・スープ | 中国・東南アジア |

| サプリメント | コラーゲン補給 | 日本・中国 |

| 加工品 | にかわ、ゼラチン原料 | 世界各地 |

養殖業での浮き袋トラブルとその対策

魚の養殖現場では、浮き袋のトラブルも少なくありません。たとえば、水温や水圧の急な変化で浮き袋にガスがたまりすぎたり、逆に抜けすぎたりすると、魚がうまく泳げなくなります。これを「浮き袋疾患」と呼ぶこともあります。

対策としては、水質の管理や急激な環境変化を避けることが大切です。また、餌や飼育方法を工夫することで、浮き袋の健康を保てるよう努められています。こうした細やかな管理が、養殖魚の品質向上にもつながっています。

近年注目される浮き袋の新しい活用法

浮き袋は伝統的な食材以外にも、近年さまざまな用途で注目されています。たとえば、コラーゲンを抽出して化粧品や健康食品、医療分野でも活用されています。

また、浮き袋から作られるゼラチンやにかわは、楽器や工芸品の接着剤としても利用されてきました。環境にやさしい天然素材の一つとして、今後も新しい使い道が期待されています。

まとめ:魚の浮き袋が持つ多様な機能と私たちの暮らしへの影響

魚の浮き袋は、浮力調整だけでなく、音の伝達や発生、食材としての利用など、多彩な機能を持つ器官です。魚の種類や生き方によって浮き袋の形や働きもさまざまで、進化の過程や環境への適応が見て取れます。

また、私たちの身近な食文化や養殖業、健康食品、さらには工芸や医療の分野でも浮き袋の価値は高まっています。このように、魚の浮き袋は自然界だけでなく、私たちの暮らしとも深く関わっている存在です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣