あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

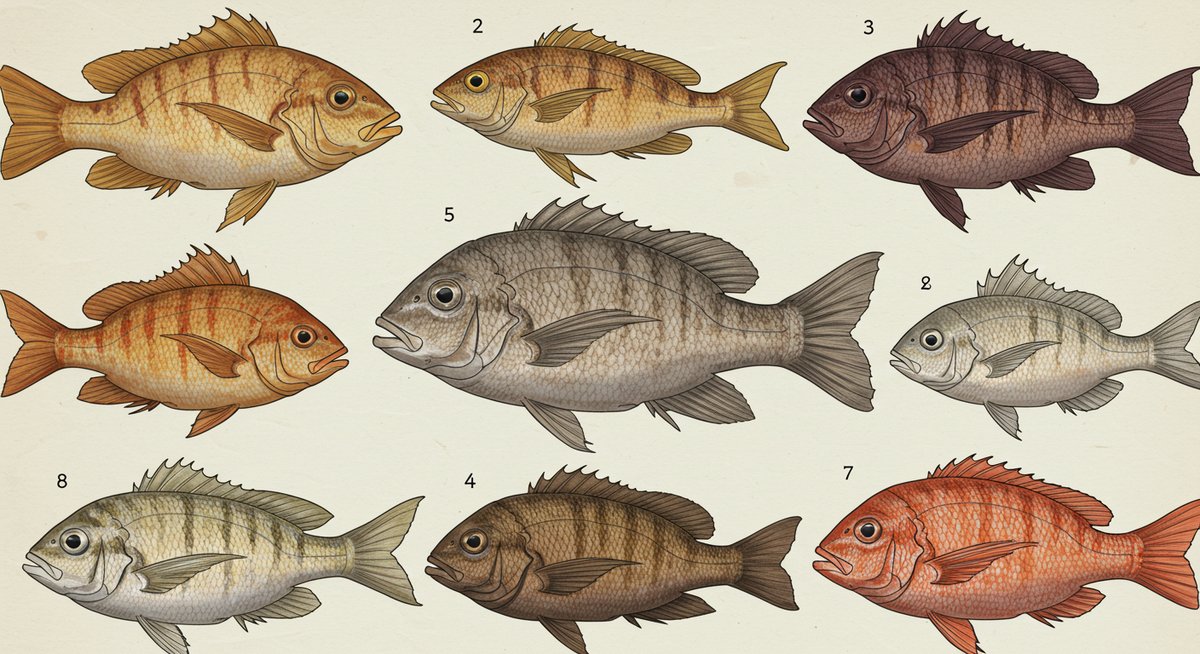

フエダイの種類と特徴を知る

フエダイは日本や世界の温暖な海に生息する魚で、食用や釣り、観賞でも親しまれています。その多様な種類や特徴についてご紹介します。

フエダイ科に含まれる主な魚

フエダイ科には、さまざまな種類の魚が含まれています。日本近海や熱帯・亜熱帯地域でよく見られ、食用としても知られています。代表的な種類は以下の通りです。

・フエダイ(ホンフエダイ)

・ヨスジフエダイ

・アカフエダイ

ホンフエダイは赤みがかった体色が特徴で、最もよく知られています。ヨスジフエダイは黄色い体に青い縦縞が入り、観賞用としても人気です。アカフエダイは体がやや細長く、鮮やかな赤色を持っています。このように、フエダイ科には色や形のバリエーションが豊富です。

フエダイの見た目や体の特徴

フエダイは体高があり、やや縦長な体型をしています。口は大きく、上下のあごがしっかり発達しているのが特徴です。色は種類によって赤や黄色、銀色などさまざまですが、体側に縦縞や点が入るものも見られます。

また、背びれが長く、尾びれはやや二叉している点も特徴的です。目が大きめで視力が良く、動きが素早いのもフエダイの特徴です。これらの特徴から、他の魚と区別しやすくなっています。

似ている魚との見分け方

フエダイはタイやスズキなどと見た目が似ていることがあります。特に赤い体色を持つ種類では混同されやすいです。しかし、フエダイは「口が前に突き出している」「体の縦縞や点が目立つ」などの特徴で見分けられます。

例えば、タイは体がより丸みを帯び、口も小さめです。一方、スズキは体が細長く、色も銀色が中心です。こうしたポイントを押さえて観察すると、フエダイを見分けるのが容易になります。

フエダイの生息域と生態

フエダイは日本を含む世界中の温かい海で暮らしており、その生態や行動パターンにもさまざまな特徴があります。

日本沿岸や世界の分布

フエダイは主に太平洋やインド洋の熱帯・亜熱帯沿岸で見られます。日本では南西諸島や九州・四国などの温暖な海域を中心に分布しています。沖縄や奄美大島周辺では、フエダイ科の魚が特によく見られます。

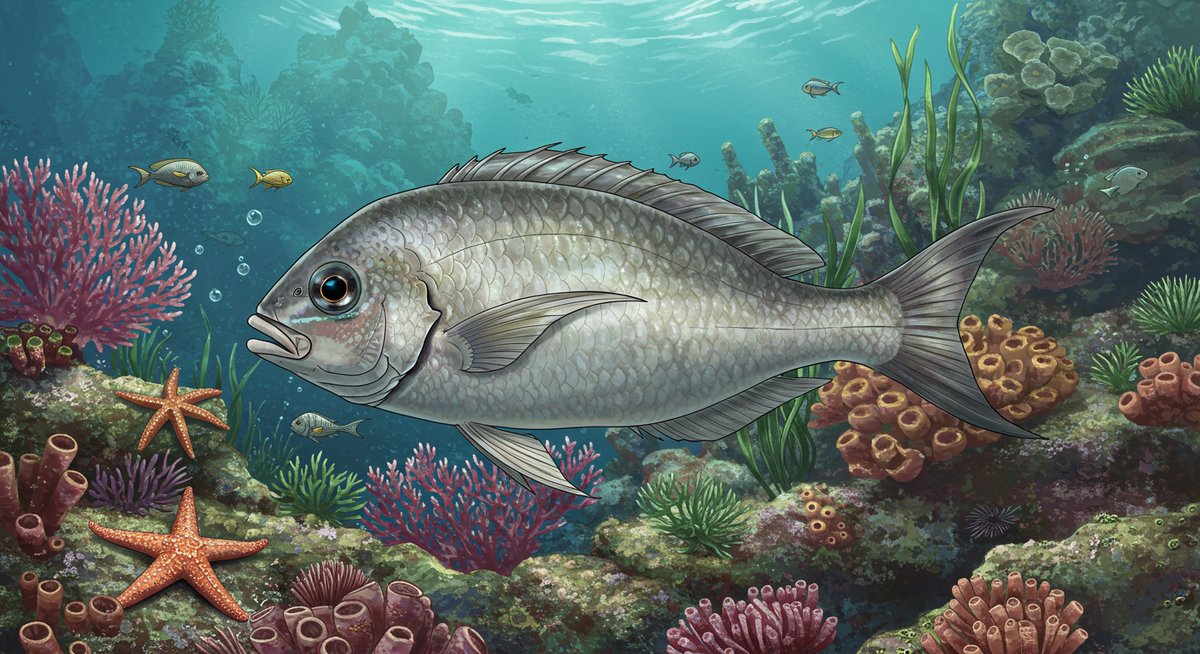

世界では東南アジアからオーストラリア、アフリカ沿岸まで広く生息しています。サンゴ礁や岩場、浅瀬からやや深い場所まで多様な環境に適応しており、地域ごとに種類の違いも見られます。

季節や場所ごとの行動パターン

フエダイは季節や場所によって行動が変化します。暖かい時期には浅瀬やサンゴ礁周辺で群れを作り、エビや小魚などを活発に捕食します。特に春から夏にかけては産卵期を迎える種類が多く、集団で泳ぐ姿が観察されます。

一方、寒い時期や深い場所では、単独もしくは小さな群れで静かに過ごすことが多いです。日中は岩陰やサンゴの隙間などに身を潜め、夜間になると餌を求めて活発に動き出します。この昼夜の行動の違いも、フエダイの特徴のひとつです。

天敵や共生する生き物

フエダイの天敵には、大型の肉食魚やサメ、ウツボなどが挙げられます。幼魚の頃はさらに多くの生き物に狙われやすいため、サンゴ礁や岩陰に身をひそめながら成長します。

また、フエダイはクリーナーフィッシュと呼ばれる小魚と共生関係を築くことがあります。体についた寄生虫を食べてもらうことで、健康を保っています。このような海の中でのさまざまな関わりも、フエダイが自然界で生き抜くための知恵です。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

フエダイの食材としての魅力

鮮やかな見た目だけでなく、フエダイは身がしっかりとしていて料理にもよく使われます。その味や栄養、食べ方のバリエーションについてご紹介します。

市場や漁獲で見かける代表的な種類

日本の市場や飲食店で見かけるフエダイの代表的な種類は、ホンフエダイ、アカフエダイ、ヨスジフエダイなどです。特にホンフエダイは「フエダイ」として販売されることが多く、鮮魚コーナーや寿司店で見かけることもあります。

沖縄や九州地方では、地元ならではの呼び名で親しまれています。たとえば、沖縄では「ミーバイ」と呼ばれる場合もあります。これらの名称や種類の違いを知っておくと、魚売り場での選び方が広がります。

フエダイの味わいと栄養価

フエダイはあっさりとしていながらも旨味があり、クセの少ない味わいが特徴です。身は弾力があり、刺身や焼き物、煮付けなどさまざまな料理に向いています。

栄養面では、高たんぱく・低脂肪でありながら、EPAやDHAといった魚特有の良質な脂も含まれています。さらに、ビタミンDやB群、ミネラルもバランスよく含まれているため、健康を重視する方にもおすすめできる食材です。

おすすめの食べ方と料理法

フエダイの楽しみ方は多様です。新鮮なものは刺身やカルパッチョ、寿司で味わうのがおすすめです。火を通す場合は、塩焼きやムニエル、煮付けが定番です。脂の乗りがほどよく、しっとりとした食感が保たれます。

また、南国では中華風蒸し魚や、カレー、アクアパッツァなどエスニックな料理にもよく使われます。フエダイは様々な調味料との相性が良いため、和洋中を問わず幅広いレシピで楽しめるのが魅力です。

下記に主な調理法と特徴をまとめました。

| 料理法 | 特徴 | 合う味付け |

|---|---|---|

| 刺身 | 旨味が感じやすい | しょうゆ、柚子 |

| 塩焼き | 身が締まり香ばしい | 塩、レモン |

| 煮付け | ふっくらやわらかい | しょうゆ、砂糖 |

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

釣りや観賞で楽しむフエダイ

フエダイは食材だけでなく、釣りや観賞魚としても人気があります。その楽しみ方や地域の話題についてお伝えします。

フエダイ釣りのポイントとコツ

フエダイ釣りは、初心者からベテランまで幅広い層に親しまれています。釣り場は主に南日本の磯や防波堤、船釣りスポットが中心です。夕方から夜にかけて活発になるため、夜釣りもおすすめです。

仕掛けはシンプルな胴突きやウキ釣りが使われることが多く、餌にはエビや小魚、イカの切り身などが有効です。フエダイは警戒心が強いので、細めの糸や小ぶりの針を使うとヒット率が上がります。

釣り上げたフエダイは、速やかに締めて鮮度を保つのが美味しく味わうコツです。また、リリースする場合は魚にダメージを与えないよう丁寧に取り扱いましょう。

水族館や観賞魚としての魅力

フエダイはカラフルな体色や群れで泳ぐ姿が美しく、観賞魚としても人気があります。水族館では大きな水槽を悠々と泳ぐフエダイの展示が見られ、サンゴ礁コーナーでの主役になることも多いです。

家庭で飼育する場合は、成長すると大きくなるため大型水槽が必要です。丈夫で飼いやすい種類もありますが、他の魚との相性や水質管理に注意が必要です。観賞用としては、色や動きの華やかさが大きな魅力となっています。

フエダイにまつわる地域の話題や名産品

沖縄や奄美地方では、フエダイを使った郷土料理や名産品が多くあります。たとえば、沖縄の「フエダイのマース煮(塩煮)」や、地元特産の味噌と合わせた煮込み料理などが有名です。

また、地元の祭りやイベントでフエダイの釣り大会が開かれることもあり、地域の人々にとって身近な存在です。県産ブランド魚として流通し、観光客にも人気の高い食材となっています。

まとめ:フエダイの種類と楽しみ方を総ざらい

フエダイは多様な種類と美しい体色、そして豊かな味わいで多くの人々に親しまれてきました。生息地や生態も興味深く、釣りや観賞、食材として幅広く活用されています。

地域ごとに見られる料理や話題も含めて、フエダイは日常の食卓やレジャー、観光にも彩りを添える存在です。興味に合わせて、さまざまな楽しみ方を試してみるのもおすすめです。

\買う前にチェックしないと損!/

今だけ数量限定クーポンをゲットしておいしいものをたっぷり食べよう!