サギフエの特徴や基本情報を知ろう

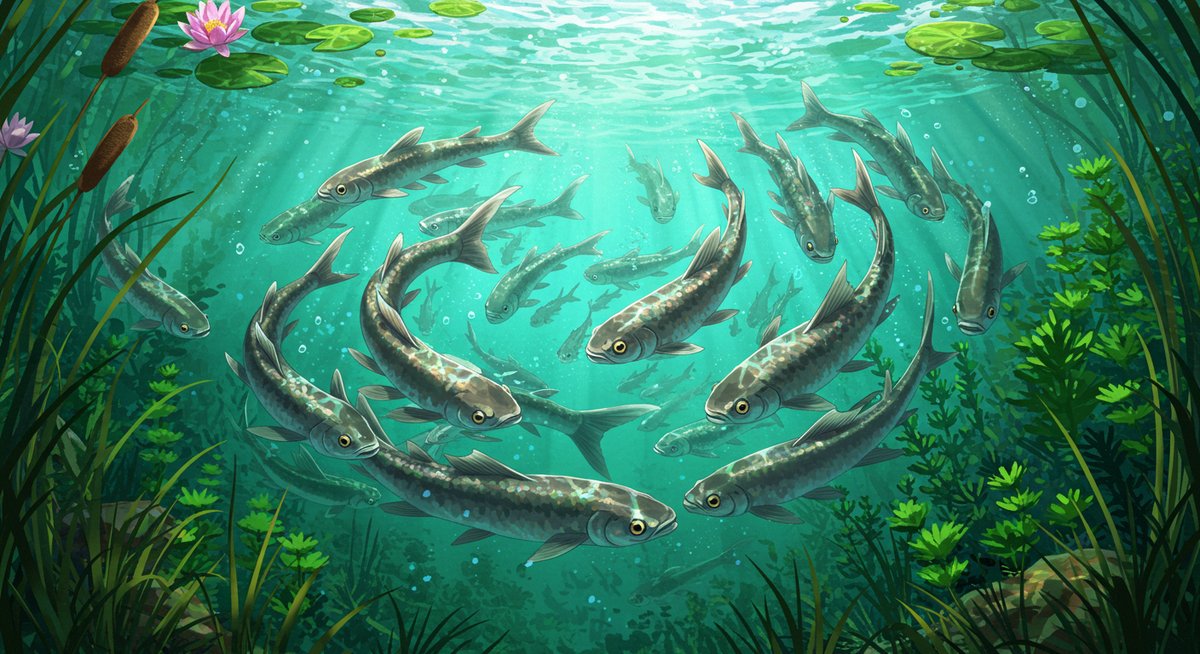

サギフエは個性的な見た目と不思議な泳ぎ方から、水族館でも注目を集める小型の魚です。知名度はあまり高くありませんが、その生態や食べ方には独自の魅力が詰まっています。

分類や名前の由来

サギフエは、サギフエ科に属する魚で、日本近海をはじめとした温暖な海域に生息しています。その名前は、細長い体とくちばしのような口先が鷺(サギ)のくちばしに似ていること、また「フエ」は漢字で「笛」と書き、体型が細長く笛のように見えることから付けられたといわれています。

分類上はスズキ目に含まれ、同じ仲間にはヨウジウオやヘラヤガラなどがいます。ただし、サギフエは比較的小型で最大でも15cm程度です。地方によっては呼び名が異なる場合もあり、地元ならではの愛称で親しまれていることもあります。

サギフエの見た目と体の特徴

サギフエの最大の特徴は、全長のわりに非常に細長い体と、鷺のくちばしのような長い口です。体色は銀白色が基本で、背中に黄色や黒いラインが入っている個体も見られます。

また、体の側面は平らで、よく見ると頭の後ろから尾びれまでまっすぐなラインを描いています。この形が、水中で静かに漂うのに適している理由といえるでしょう。くちばしのように前に突き出た口は餌を捕まえるために特化して発達しています。

サギフエの代表的な生息地

サギフエは、主にインド太平洋域の暖かい海域に分布しています。日本では南西諸島や九州南部、沖縄周辺でも比較的よく見られます。サンゴ礁の周辺や岩場のすき間など、流れの穏やかな場所を好んで泳いでいます。

また、浅い場所の藻場や岩陰などにもよく隠れており、群れを作ることも珍しくありません。こうした生息環境によって、他の魚から身を守ったり、餌となる小動物を探しやすくなっていると考えられています。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣

サギフエの生態と暮らし

独特な泳ぎ方や捕食方法を持つサギフエは、自然界でどのように生活しているのでしょうか。その生態を詳しく見ていきます。

独特な泳ぎ方や行動パターン

サギフエは、体をほとんど動かさずに水中に浮かんでいるように見える泳ぎ方が特徴です。魚というより、水草の茎や小枝のようにゆらゆらと漂い、周囲に溶け込もうとします。

この独特の行動パターンには、天敵に発見されにくくする工夫が隠れています。危険を感じると、急に体を傾けて垂直になったり、横向きになったりして、まるで漂流物のふりをする姿も観察できます。また、仲間同士で群れを作り、同じ方向を向いて静止することも多いです。

サギフエの食性と捕食方法

サギフエは小型の動物性プランクトンや小エビなどを主な餌としています。細長い口先を使い、岩陰やサンゴのすき間にいる小さな生き物をすばやく吸い込むように捕食します。

また、水流に逆らわずにじっとしていることで、目の前を通る餌を効率よく捕まえることができます。成魚から幼魚まで同じような食性ですが、成長に伴い食べるものが少しずつ変わることもあります。この捕食方法が、サギフエの体型や生息環境と深く結びついているのが特徴です。

他の魚との関係や天敵

サギフエは比較的おとなしい性格で、同じ場所に生息する他の小型魚と共存することが多いです。一方で、自分より大きな肉食魚や、ウツボ、タコなどは天敵となるため、身を隠す行動が発達しています。

また、群れで行動することで危険回避に役立てているほか、サンゴや岩場のすき間に身を寄せて隠れることもあります。こうした関係性が、サギフエの生活スタイルや環境選びに大きく影響しています。

サギフエの味わいや食べ方

サギフエは一般的に食用としてはなじみが薄い魚ですが、地域によっては漁獲され、独自の調理法で楽しまれています。

食用としてのサギフエの評価

サギフエは小型で身が薄いため、食用として市場に多く出回ることはありません。しかし、漁業の盛んな地域や磯遊びで偶然獲れることもあり、地元では天ぷらや唐揚げなどで食されることがあります。

味わいはあっさりとした白身で、クセが少ないのが特徴です。ただし骨が細かく、身もやや柔らかいため、調理の際には工夫が必要となります。新鮮なものは揚げ物や南蛮漬けなどに向いています。

サギフエの旬や選び方

サギフエの旬は、海水温が安定し餌が豊富な春から初夏にかけてとされています。この時期は身に適度な脂がのり、風味も良くなります。

選び方のポイントは、体表が銀白色に輝き、目が澄んでいる個体を選ぶことです。鮮度が落ちると体表がくすみやすいため、購入時には注意が必要です。また、地域によっては漁獲量が少ないため、手に入った際にはできるだけ早く調理するのがおすすめです。

料理法とおすすめレシピ

サギフエは小骨が多いため、揚げ物や煮付けが向いています。以下はおすすめの食べ方です。

- 唐揚げ:下味を付けてそのまま揚げると、骨ごと食べられます。

- 南蛮漬け:揚げたサギフエを甘酢に漬け込むことで、さっぱりと食べられます。

- 塩焼き:新鮮なものなら、シンプルに塩焼きもよく合います。

他にも、味噌汁や吸い物の具に使うこともでき、あっさりとした味わいが好評です。

安心の加熱用。初めてでも失敗なし!

ぷりっぷりの瀬戸内牡蠣、1.2kgの満足ボリューム!

サギフエと人との関わり

水族館での展示や文化的な背景、流通の様子など、サギフエと人とのつながりについて紹介します。

水族館での展示や観察ポイント

サギフエはその独特な泳ぎ方や見た目から、水族館でも人気の魚のひとつです。展示水槽では、複数匹が同じ方向を向いて静止したり、垂直に泳いだりといった行動が観察できます。

観察する際は、水槽の中で群れを作っている様子や、餌を与えた時の素早い動きに注目すると、自然界での暮らしがイメージしやすくなります。また、水草や岩場が多い水槽では、隠れる姿や背景に溶け込む姿も見られることがあります。

地域による呼び名や文化

サギフエは地方によって呼び名が異なるため、各地で親しまれ方が異なります。たとえば、沖縄地方では「イラブチャー」や「フエダイ」と混同されることもありますが、正確には別の魚です。

また、漁師の間では独自の愛称で呼ばれることもあり、地元の食文化や漁法と結びついている場合もあります。こうした地域ごとの違いを知ると、魚をより身近に感じられるでしょう。

市場や流通とサギフエの扱い

サギフエは流通量が多くないため、一般の市場やスーパーで見かけることは珍しいです。主に、地元の漁師や磯遊びを楽しむ人たちが自家消費するケースがほとんどです。

ただし、都市部の鮮魚店やイベントでは、珍しい魚の一つとして並ぶことがあります。その場合は「珍魚」コーナーや、地域の特産品を集めた売り場で見つけることができるかもしれません。

まとめ:サギフエの魅力と知っておきたいポイント

サギフエは、独特な体型や泳ぎ方、小型ながらも美しい銀白色の体が魅力の魚です。食用としての知名度は高くありませんが、地域によっては昔から食卓に上ることもあり、さまざまな文化と結びついています。

水族館での展示や生息地での観察、そして地域ごとの呼び名や利用法など、多彩な側面を持つサギフエ。自然や食文化への理解を深めるきっかけとしても、興味深い存在といえるでしょう。

あたらない牡蠣をお探しの方に朗報!

海洋深層水で浄化された安心・安全な生牡蠣